法定赔偿限额的提高对阻却著作权侵权作用剖析

——以混合策略纳什均衡理论为视角

2016-06-05李颖怡

李颖怡,严 义

(中山大学 法学院,广东 广州 510275)

法定赔偿限额的提高对阻却著作权侵权作用剖析

——以混合策略纳什均衡理论为视角

李颖怡,严 义

(中山大学 法学院,广东 广州 510275)

我国2012年《著作权法(修改草案)》第七十六条将著作权法定赔偿的最高限额由《著作权法》中规定的五十万元提高至一百万元。学界普遍认为,其主要目的在于加强保护权利人权益,加大对侵权人的惩罚、抑制著作权侵权行为。但是,在混合策略均衡模型中,侵权人是否会选择侵权是由权利人的收益决定的。仅提高侵权人的赔偿额是否足以达到抑制侵权的理想效果、在此过程中侵权人与权利人的利益博弈将产生何种变化、呈现何种状态,这些均是值得探究的问题。从混合策略均衡理论出发,结合我国客观实际,对这些问题展开分析论证,旨在对寻找阻却侵权的最佳方案有所帮助和裨益。

法定赔偿限额;满足率;混合策略;纳什均衡

知识产权是一种保护成本特别高的财产权。①根据霍尔姆斯大法官在White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co. , 209 U.S. 1, 18-20(1908)(附和意见)中提出的观点,知识产品没有空间界限。同时,知识产品具有公共产品的特征,这使得它难以阻止他人搭便车的行为。并且,对知识产品的复制行为并不排除权利人对其知识产品的使用,这使得权利人很难发现复制行为。由此,我们通常倾向于通过更严厉的侵权惩处方式来达到抑制侵权人实施侵权行为的效果,这似乎也是一种能够降低成本且有效的保护方式。但是,博弈论的观点认为,在博弈中人们常常忽略对手选择的策略也会随着博弈规则的改变而改变。在保护著作权与侵犯著作权的博弈中,权利人和侵权人都是博弈的参与者。一旦侵权的法定赔偿限额被提高(这相当于对侵权人的一个负激励),所导致的后果可能不仅仅是侵权人将改变自己的行为,权利人同时也会考虑如何据此改变自己的行为。此时,权利人可能会减少自己在搜寻侵权行为上所付出的成本,例如更少地在市场上调查自己的作品是否在未经许可的情况下被复制。权利人的这种行为变化会在一定程度上刺激侵权人的侵权欲望。因此,一味加大对侵权人的负激励并不必然能达到抑制侵权的效果,而是涉及到一个精确的定量问题。本文着眼于我国著作权法立法和司法实践,以博弈论混合策略均衡为分析视角,探究影响侵权人策略选择的原因,从而为找寻阻却著作权侵权的最佳办法提供指引。

一、对提高法定赔偿限额立法思路的考察

我国现行《著作权法》颁布于1990年,历经2001年、2010年两次修改。2012年,第三次修改的《著作权法(修改草案)》公布。2014年6月6日,国务院法制办公布了《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》并向社会各界征求意见。

《著作权法(修订草案送审稿)》第七十六条对侵犯著作权的损害赔偿责任作出了新的规定。相较于现行《著作权法》第四十九条中五十万元的法定赔偿限额,草案第七十六条将法定赔偿限额提高至一百万元,同时增加了惩罚性赔偿的规定。在本次著作权法修改中,该条款内容经历了“提高法定赔偿额、增加法定赔偿的限定条件——提高法定赔偿额、取消法定赔偿的前置(限定)条件”的修改过程。①《著作权法(修改草案)》第一稿第七十二条规定“权利人的实际损失、侵权人的违法所得和通常的权利交易费用均难以确定,并且经著作权或者相关权登记、专有许可合同或者转让合同登记的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予一百万元以下的赔偿。”第二稿第七十二条规定:“权利人的实际损失、侵权人的违法所得和通常的权利交易费用均难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予一百万元以下的赔偿。”送审稿第七十六条规定:“侵犯著作权或者相关权的,在计算损害赔偿数额时,权利人可以选择实际损失、侵权人的违法所得、权利交易费用的合理倍数或者一百万元以下数额请求赔偿。”从该过程可以看到,立法者的意图是通过提高法定赔偿额并且不附加适用限制,从而加大对侵权者的打击力度。国务院法制办在其发布的《关于<中华人民共和国著作权法>(修订草案送审稿)的说明》中也明确指出:“着力强化著作权保护力度、有效防范侵权行为是本次修法的重点内容之一。”②国务院法制办公室:关于《中华人民共和国著作权法》(修订草案送审稿)的说明(2014年6月6日)。国务院法制办公室网站:http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201406/20140600396188.shtml 最后访问时间2016年8月21日。此条作为对提高法定赔偿限额条款的说明也恰恰反映了立法者防范著作权侵权行为的意图。对于此项修改,学界普遍认同,认为其体现了立法机构对于著作权侵权从严打击的态度,以及加大力度保护权利人权利实现、以及遏制侵权行为的立法取向。③例如:李明德教授在《我国<著作权法>的第三次修改与建议》中提到“针对权利人强烈呼吁的维权难,以及维权成本高而侵权成本低的情形,‘专家建议稿’在损害赔偿方面将法定赔偿限额调至一百万元以上”。又如:罗东川法官在《对我国<著作权法>修改的建议》中也提到“为有效遏制著作权侵权行为,建议提高法定赔偿额的标准,要规定具体适用的情形和幅度,包括规定最低数额和不同侵权情形适用不同幅度的法定赔偿额,法定赔偿额最高数额可以参照专利法的修改规定调至一百万元。”再如:吴汉东教授在《著作权法第三次修改草案的立法方案和内容安排》中提到:“草案将侵犯著作权行为的法定赔偿最高额提高为一百万元……从行政执法实践分析,现阶段侵犯著作权的现象仍然异常突出,必须采取从严的法律责任机制,遏制侵权行为的高发态势。”毫无疑问,这条规定的初衷是明确的,所要达到的目的也一目了然,其立法取向与其他立法如《商标法》、《专利法》等也相一致。但是,在法律规定中提高赔偿限额是否就意味着其立法取向能够实现?在侵权人和权利人的利益博弈中,是否可以单纯通过提高法定赔偿额就达到权利人获得博弈胜出的结果?法定赔偿额的提高对阻止侵权人侵权有多大的作用?这些问题都亟待解决。

事实上,我国知识产权立法中法定赔偿限额的规定从无到有,数额从低到高。可以说立法一直都有着眼和关注赔偿限额的划定,而侵权的状况却一直未能得到根本性的改变。国家知识产权局2016年5月发布的《2015年中国知识产权保护状况白皮书》显示:2015年,全国地方人民法院新吸收知识产权民事一审案件共计109386件,审结101324件,同比分别上升14.49%和7.22%,其中新收专利案件11607件,同比上升20.3%;商标案件24168件,同比上升13.14%;著作权案件66690件,同比上升12.1%....④国家知识产权局:《2015年中国知识产权保护状况白皮书》。国家知识产权局网站http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/201605/t20160512_1268876.html最后访问时间:2016年8月18日。2013年修改的《商标法》将法定赔偿额的上限提高到三百万元;而现行的《著作权法》和《专利法》也都有规定五十万元以下的法定赔偿限额。但是,从白皮书中的数据我们可以看出,提高的法定赔偿额似乎并未起到阻却侵权行为的作用,知识产权案件数量依旧逐年上升。来自司法实践中的数据似乎难以支持提高法定赔偿额就可以阻却侵权行为的观点。

知识产权案件数量的逐年上升是一个简单的表面现象,这一现象的出现远非某一条法条修改所能促成,而是有赖于其背后的多种因素共同作用。一方面,随着互联网产业与高新技术产业等知识产权相关行业的发展,我国对知识产权的保护日臻完善;同时,人们的法律意识与知识产权保护意识同样与日俱增,在面对知识产权侵权行为时,人们更愿意求助于法律,诉诸于法庭。从这一点上来说,知识产权案件数量的增加似乎是乐见其成的事情。但是,从另一方面来说,知识产权案件的增加可能也意味着侵权行为的增加,意味着知识产权保护不够到位。因此,就提升法定赔偿额上限这一举措的成效,无论是对于知识产权案件数量逐年上升这一现象,还是对于这一现象背后所体现的知识产权保护是否到位的问题,仅仅做简单的定性分析仍不足以盖棺定论,更不可能找出其中可能存在的症候,遑论给出解决方案。相反,对这些问题应当做精确的定量分析,而要作出这样的定量分析,就要引入相应的分析工具。

有鉴于此,笔者试图另辟蹊径,从博弈论混合策略均衡理论的角度对该立法思路进行考量和斟酌。寄望能够较清晰地了解权利博弈中的侵权人和权利人基于赔偿额所给出的行为指引和策略选择,探求影响这些行为的重要因素,从而更客观地寻求阻却和减少侵权的最优方案。

二、基于赔偿额的侵权人与权利人策略选择

现实中,我们很容易将规则的指引与被指引人行为之间的关系看做单向因果关系,但事实上,规则的改变不仅仅会影响和改变被指引对象的行为,所有与规则有关的博弈方为使自己的利益最大化都会因此而调整自己的行为策略,其他相关方行为策略的改变转而又对被指引人的行为选择产生影响。此处需要引入博弈论“相互作用”的假设,即任何博弈中都不止有一个决策者,而任何一个决策者的行为都会影响到群体中至少一方其他决策者的行为选择,而单个决策者在决定自己行为时也会考虑到自己的行为会导致他人行为的改变,在考虑到此种“相互作用”的同时,决策者会选择对自己最有利的策略。[1]4-5

基于博弈规则,在评判双方或多方的行为时,如果没有对各方利益和行为改变情形进行评估,则难以得出中肯客观的结论。同理,在立法中,应当尽量将除了被指引人以外的博弈方的行为同时纳入考量,测评各方在利益和激励发生转化时可能做出的行为选择,从而定出最为客观有效的规则,达到预期的效果和目标。《著作权法》关于法定赔偿限额的修改就属于一种规则的变更。这个变化对侵权人和权利人的行为策略可能会产生怎样的影响?下文我们将建立一个博弈模型,将权利人与作为被指引人的侵权人一起纳入考察范围,以便对上述设问进行观察分析。

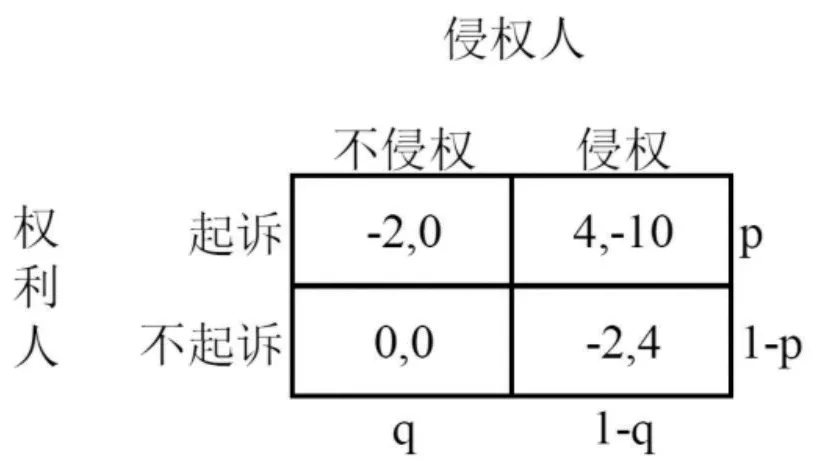

在此博弈模型中,侵权人和权利人都是博弈者(players);“侵权”、“不侵权”、“起诉”、“不起诉”是博弈双方分别可选择的“策略”(strategy);而表格中的数字是指:博弈者在此策略下得到的“收益”(payoff)。为简化讨论,我们在此做以下几点假设:第一,我们假设权利人与侵权人均是市场中的理性经济人,他们通过调整自己“侵权”或“不侵权”、“起诉”或“不起诉”的策略达到纳什均衡(Nash equilibrium),从而使得自己的收益最大化。第二,权利人仅能通过“起诉”才能获得赔偿,从而得到“收益”。第三,此博弈中的所有信息都为“共同信息”(common knowledge)。即当某一事项为真时,每一个人都知道其为真,并且每一个人也都知道别人知道其为真。本文中没有将著作权侵权与起诉作为一个“序贯博弈”进行分析,而是将它作为一个“同时行动博弈”。因为我们假设侵权与起诉等不是某一个主体的某一次行为,而把它看作市场中,在信息完全情况下的群体行为。多个权利人会观察到市场中各方博弈者的行为及收益,并作出判断。第四,本部分所论证的是规则变化后,博弈选项对应的收益随之产生变化,这种变化将对侵权人与权利人的博弈选择产生什么影响。因此,下述模型中的数值绝对值并不对应现实中的收益量化,而是通过数值绝对值的相对变化论证这一变化将在作为博弈参与人的侵权人和权利人身上产生什么样的影响趋势。故而,下述模型中的收益数值变动均仅用于对变动方向进行说明,不具有绝对值上的含义。

在此博弈中,如果侵权人选择“不侵权”,权利人选择“起诉”(此种情况一般是行为人的行为实际不构成侵权,但权利人认为行为人构成侵权,故而起诉),权利人和侵权人的收益分别为-2和0(此种局面,权利人无法获得赔偿,又白白付出了诉讼成本,故收益是-2。行为人无侵权行为,也无需赔偿,故收益是0,数字的大小表明正负收益绝对值的大小,后同)。如果侵权人选择“侵权”,权利人选择“起诉”,则权利人和侵权人的收益分别为4和-10。(此种局面,权利人获得了赔偿,假设收益为4。而侵权人一方面面临赔偿,包括承担诉讼费和律师费等,另一方面由于败诉确认了其侵权行为,其可能面临声誉和信用的损失,故收益为-10。)如果侵权人选择“不侵权”,权利人选择“不起诉”,则双方收益分别为0和0(此种局面,大家相安无事,双方既无付出的成本,又无得到的利润,故大家收益都是0)。如果侵权人选择“侵权”,权利人选择“不起诉”,则双方收益分别为-2和4(此种局面,权利人权利受到了侵犯,但他选择忍气吞声,故收益为-2。侵权人因侵权获利,又无需陷入诉讼,故而收益为4)。

我们可以看到,在此博弈中不存在纯策略的纳什均衡——如果侵权人选择“不侵权”,则权利人会选择“不起诉”。但如果权利人选择“不起诉”,侵权人又会选择“侵权”。侵权人选择“侵权”后,权利人又会选择“起诉”。权利人选择“起诉”后,侵权人又会选择“不侵权”……如此循环往复。我们知道,所谓“纯策略的纳什均衡”是一种静态的均衡。它是指,博弈双方选择某种策略,在这一点上所有博弈者都不会想要偏离此点,博弈者在这一点上都采用的是最佳策略。但是,由于此博弈中并不存在一个静态的点使得双方都满足于已有状态,故此博弈不存在纯策略的纳什均衡。在博弈者都选用纯策略的情况下,无法达到权利人和侵权人利益的均衡状态。

但是,此博弈中存在混合策略的纳什均衡。即博弈双方在两种策略中,以一定的比例对两种策略进行随机选择,使得双方所得到的收益的加权平均值相等[2]104,这样就达到了纳什均衡。此处,我们引入博弈论混合策略均衡的一个结论:“如果某种混合策略是最优反应,组成它的那些纯策略本身必须是最优的。”混合策略的期望效用是所有纯策略的加权平均值。如果有某一纯策略不是最优的,它势必会拉低混合策略的加权平均值,混合策略就会将这一纯策略剔除,仅仅将剩下的最优的那些纯策略作为组成混合策略的纯策略。所以,凡是被选择构成混合策略的纯策略本身必须都是最优的,并且它们的期望效用都相同,都等于混合策略的期望效用。根据此理论,我们引入变量p和q。假设权利人选择起诉的概率是p,选择不起诉的概率是1-p。侵权人选择不侵权的概率是q,选择侵权的概率是1-q。由于当混合策略是最优回应(best response)时,组成混合策略的纯策略本身也是最优回应。混合策略的期望效用与组成它的纯策略的期望效用相同。我们可以利用两条策略期望效用相同这一点,求出p和q的值。

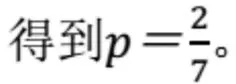

联立侵权人选择“侵权”和“不侵权”的期望效用求p:

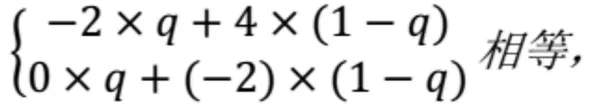

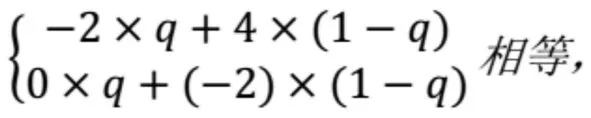

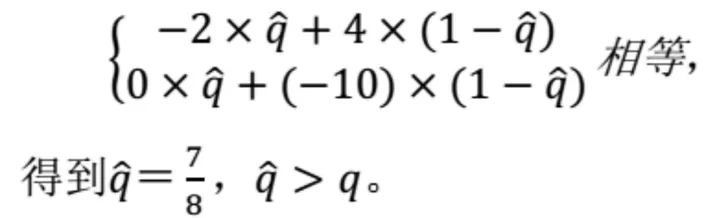

联立权利人选择“起诉”和“不起诉”的期望效用求q:

现在,我们来看提高法定赔偿限额会怎样改变博弈者收益,以及会导致怎样的后果。最直观地,在侵权人选择“侵权”且权利人选择“起诉”时,法定赔偿额的提高会使侵权人的收益降低(因为权利人会胜诉,而高额的赔偿会使得侵权人面临破产以及在行业中丧失信誉的风险,以至于很多侵权人甚至会选择抛弃已有的厂房以及生产线,躲避法院的执行)。现在将右上角方格中的-10改为-20。即降低侵权人选择“侵权”时的收益。此时我们再来求q的值:

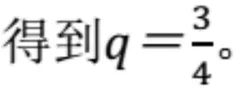

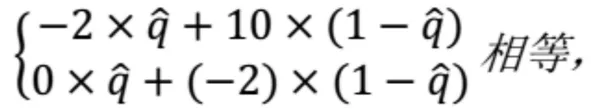

联立权利人选择“起诉”和“不起诉”的期望效用求q:

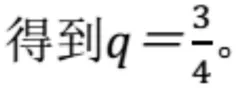

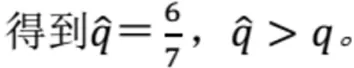

可见,q的值没有任何改变。因为我们用于求q联立的等式是权利人的期望效用。我们改变侵权人的收益对侵权人是否侵权起不到任何作用。那么,我们来验证,改变权利人的期望效用,侵权人侵权的比例会如何变化。将方格右上角的4改为10,即使得权利人积极维护自己权益所获得的期望效用增大。(在法律实践中通常表现为判决执行的有效性。使得权利人在胜诉的情况下更能够获得切实的赔偿)此时,联立修改收益后的权利人选择“起诉”的期望效用求新的:

可以看到,通过提高权利人“起诉”的收益,侵权人选择“不侵权”的概率得以升高,选择“侵权”的概率随之降低。当然,想要降低侵权人选择“侵权”策略的概率,提高权利人“起诉”的收益并不是唯一途径,降低权利人消极对待权利被侵犯而选择“不起诉”的收益也可以达到同样的效果。例如将右下角方格中的-2改为-10,此时,联立修改收益后的权利人选择“起诉”的期望效用求新的:

由此我们得出结论——侵权人选择“侵权”与“不侵权”的比例是由权利人的期望效用决定的,而不是由侵权人自身的期望效用决定的。如果要降低侵权人选择“侵权”的比例,我们应当从改变权利人的收益着手,提高权利人选择“起诉”的收益,或者降低权利人选择“不起诉”时的收益。

在形成共意的过程中,各个属性粉丝群体的意见领袖便在冲突关系中凸显出来,随着冲突关系的日趋激烈,他们的权威性便进一步树立起来,成为其他粉丝竞相追随的对象,粉丝群体的凝聚力便由此提升。

那么是否可以认为提高法定赔偿额也是在提高权利人起诉的收益,所以提高法定赔偿额就能降低侵权人选择侵权的比率呢?从形式上看,通过立法提高法定赔偿限额为提高权利人起诉收益奠定了前提和基础条件。然而,只有当该规定被不折不扣地实施,且相关条件得到全部满足时,权利人才能真正从该规定中获得实际利益。立法规定必须通过司法践行。权利人能够直接获得收益的途径是:起诉——法院判决的赔偿额符合其预期——判决得到全部执行。因此,简单地在立法中加大侵权人的赔偿额并不一定能够达到抑制侵权行为的效果。想要达到抑制侵权行为的效果,应当致力于提升判决的执行力、降低权利人诉讼成本、在举证责任的分配和证明标准的划分上适当减轻权利人的负担、降低为权利人提供诉讼保全的审查标准;或者通过给权利人在权利行使上的消极怠慢施加负激励等方法,使得权利人更乐于行使权利,更乐于选择“起诉”从而影响侵权人的策略选择,促使侵权人在权衡利弊后更倾向选择“不侵权”。

从博弈论或者经济学的角度分析法律问题,不时会得出与我们直觉不同甚至相反的结论。例如,我们通常会认为,赋予作者更多的权利会加大对作者创作作品的激励;但实际上,如果我们赋予作者从自己作品再销售的收入中抽取版税的权利,这样的法律并不会增加对创作作品的激励,因为它阻碍了作者将风险转移给出版商。[3]这个例子中,如果立法者为了激励作者创作而通过立法赋予作者抽版税的权利,那么非但不能达到目的,而且实际上损害了作者的利益。这时,立法所体现的只能是指引和被指引方的一种单向因果关系,无法指引博弈各方实现立法者的立法意图。《著作权法》中的法定赔偿限额立法也需要注意避免这种单向因果关系的思维定式。从上文分析可知,仅仅通过提高法定赔偿额是不足以达到抑制侵权行为的效果的,还必须与其它措施共同作用,以提高权利人收益为目的。易言之,我们的立法思路应当从简单的“加大对侵权人的惩罚力度”转向“加强对权利人利益的保障”。

三、阻却侵权行为的主要影响因素——以实证分析为依托

通过上文的分析论证,笔者提出了立法思路应当从简单地加大对侵权人的惩罚力度转向加强对权利人利益的保障的观点。要有效降低侵权人侵权的概率,就应当切实提升并保障权利人的收益。通过起诉而获得胜诉并能够实际取得赔偿额则是权利人获得其收益的合法有效途径。由此,对权利人是否愿意选择起诉获得收益的主要影响因素有两点:一是法院对赔偿额的支持确定,二是法院能否及时高效地执行判决。这些要素必须与提高赔偿额的立法规定紧密配合,才能达到以提高赔偿额阻却侵权的预期目标。现实中,两者是否能够相互促进共同出击?权利人选择起诉是否能够给自己带来实际收益?下文我们尝试通过所收集到的100个案例数据对此进行研究分析,以此考察著作权侵权案件中权利人起诉的现实收益,检视我国法定赔偿额的提升是否有助于提高该收益、从而减少侵权的发生。

(一)法院对赔偿额的支持确定现状

根据现行《著作权法》规定,赔偿额的确定首先以权利人因侵权行为遭受的损失、侵权行为人获得的非法利益、权利交易费用的合理倍数这三项作为计算标准。根据这三种标准都无法确定时,适用法定赔偿。《著作权法(修改草案送审稿)》中同样确立了这个原则。①参见《中国人民共和国著作权法》第四十九条;《中国人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》第七十六条。从保护权利人利益的角度,通过使权利人的损失获得全部赔偿从而使其权利原状得以恢复,是规定民事赔偿责任的初衷和本意。法定赔偿也正是作为对实际损失额难以确定时用以确定赔偿额的补充手段。然而,在侵害著作权案件的司法实践中,司法机关以权利人实际损失或侵权人违法所得确定赔偿数额的案件非常少见,原因在于权利人实际损失或侵权人违法所得通常难以确定,法定赔偿成为确定赔偿金额最常用的手段。[4]这点在商标侵权案件中表现得尤其突出。有资料显示,2008年6月以来,各级法院审理的1097件商标侵权案件中,采用法定赔偿计算标准的情况占97.63%。②中国法院网:《仅两成著作权案一成商标案以实际损失判赔;知识产权侵权获赔额整体偏低》。http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/948907.shtml最后访问时间:2016年9月7日。由此可见一斑。实践中,导致出现这一情形的原因多种多样,或者是原告在“权利受损”或“被告侵权所得”数额的相关证据上有所欠缺;或者是法官出于审慎态度对权利人提出的赔偿请求严格审查、有所保留,导致对权利人证明实际损失的证据采信度较低;或者两方面原因兼而有之。在对知识产权损害赔偿数额进行确定时法官通常趋于保守,更倾向于在法定赔偿幅度内自行确定一个赔偿数额,而这一数额往往大大低于当事人的预期。总体上看,就赔偿数额而言,目前的审理结果对权利人的请求满足度普遍较低。

为了调查在具体案件审判中法官对权利人损害赔偿数额的满足度,笔者在北大法宝案例库中随机抽取了100个近三年的著作权侵权纠纷案件①作者于2016年1月7日登陆北大法宝案例库(http:yiban//gzlawyer.chinalawinfo.com),将“案由分类”选择“著作权合同纠纷”、“著作权权属、侵权纠纷”;“审结日期”设置为“2013年1月7日-2016年1月7日”;“文书性质”选择“判决书”;审理程序选择“一审”,点击“检索”共得到575份判决书。按此序列定位搜集第 1、5、10 15……100* 5 共计100个案例,得到 100份判决书。,并对这些案件进行分类统计。在该100个案件中,剔除不支持原告诉讼请求的案件13宗,得到87个支持原告赔偿请求的有效统计样本。在所有有效样本中,权利人诉讼请求赔偿额平均为27.8万元。上述所有案件中,一审法院判决的赔偿额平均为6.84万元,平均满足率为31.79%。值得注意的是,在这些案件中,光是陈喆诉余征案的请求赔偿金额就达2031.3万元,远远高于其他诉讼案件的请求金额,所以上述诉讼请求的平均值实际上被拉高了。而如果去除陈喆诉余征案这个样本,仅就其他86个案件权利人的请求赔偿金额来看,其平均值仅为4.5万元,而如果去除陈喆诉余征案的赔偿金额,一审法院判决的赔偿额平均则为1.1万元,满足率为31.88%。在上述有效样本案件中,首先,几乎所有案例中的权利人都没有对自己的损失进行充分举证,大多数诉讼请求采用了“被告的上述行为,严重侵犯了原告的合法权益,给原告造成了较大的经济损失。综上,原告为了维护自身的合法权益,维护规范的市场秩序,特提起本案诉讼,请求依法判令:被告立即停止侵权行为,赔偿原告经济损失xxx元”这样的表述,而很少提供证据证明“较大经济损失”的具体数额和证据。而在少部分权利人提供证据证明损失数额的案件中,这些证据无一例外都没有被判决法官所采纳,法官仍然是在法定赔偿额的范围内直接确定出一个比权利人的请求额低得多的判决赔偿额。在这些判决中,法官并未给出详细的说理论证为何不采纳权利人所提供的证据,也未说明判决数额的合理性。由此,我们可以看出,现实的著作权侵权案件中,实际上是构成了一个“权利人知道法官不会采信损失数额的证据——权利人懈怠举证——法官在法定赔偿额度内自行判决——法官判决一个非常低的数额——权利人损失得不到充分赔偿——使权利人更确信法官不会采信损失数额的证据”这样的恶性循环。

从上述数据可见,在实践中,法官对权利人的赔偿请求满足度较低。究其根源,从法定赔偿限额立法的角度看,这种偏低数额的裁判结果似乎与著作权法规定的法定赔偿额上限是五十万还是一百万并没有多大关联;也就是说,即使立法不提高法定赔偿额上限,相对于上述已决案件的赔偿额来说,现在的五十万上限规定仍然是很高的,而且殊难为实践中的判决赔偿额所企及。而现行法律并没有规定法定赔偿额的下限,因此这种偏低的赔偿额结果依然处于法定赔偿幅度范围内。显然,既然法律没有规定最低限额,则这种低额赔偿判决并不违反法律规定,判决的责任风险也相对较低。在著作权法修改过程中,也有专家在建议稿中提出过规定法定赔偿额下限的建议。②中国社会科学院知识产权研究中心针对《著作权法》第三次修改的专家建议稿中认为,著作权法定赔偿金额应规定为一万元以上、一百万元以下。但在著作权法修订草案送审稿中,设定法定赔偿最低限额的意见并没有被采纳。

从权利人角度来说,虽然现行《著作权法》规定了五十万元法定赔偿限额,但是现实中权利人对赔偿请求本身就显得非常保守(权利人的平均请求金额仅为4.5万元),而偏偏法官的判决结果又往往在其赔偿请求的基础上大打折扣(平均判决赔偿额仅为1.1万元)。法官倾向于采用法定赔偿标准,而所判定的赔偿数额又远远低于权利人的请求数额。作为市场中的理性经济人,权利人无疑将对这样的判决结果深感失望。在这样的环境下,其他观望中的权利人在衡量胜诉后的收益是否能够覆盖诉讼中所付出的成本后,很可能被法官普遍作出低额判决的做法削减了起诉的动力,最终导致侵权人在这种博弈中更倾向于选择侵权。

(二)法院对判决的执行状况

如上所述,法官对侵权人赔偿额的判定无疑对权利人收益有巨大影响;而法院对判决结果的执行情况同样也是影响权利人收益的重要因素。一旦知识财产被“产权化”,亦即被纳入某一个在法律上可强制执行的财产权制度,那么,权利人就应当拥有与有体财产所有人相同的充分救济。[5]9民事判决执行难是我国司法中存在已久的难题。据最高人民法院统计,全国法院2008年至2012年执结的被执行人有财产的案件中,70%以上的被执行人存在逃避、规避甚至暴力抗拒执行的行为,自动履行判决的不到30%。①中华人民共和国知识产权局网站:http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201310/t20131023_827871.html最后访问时间:2016年1月21日。根据《人民法院报》公布的数据:2014年,各级人民法院新收各类执行案件共计3138509件,同比上升10.75%;执结2906861件,同比上升6.96%;截至2014年底,尚有未执结案件503389件,同比上升85.27%;案件标的金额9089.41亿元,同比上升25.63%。[6]

笔者进行统计时发现,不仅大部分地方法院的官方网站都没有按年度公布案件的执结率,甚至在最高人民法院公布的《2015年全国法院审判执行情况》中也只是公布了审结率,并在最后一段草草带过新收执行案件数量,而未公布执结率。在这种环境下,更遑论公布细化的知识产权案件的执结率。②最高人民法院官:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18362.html 最后访问时间:2016年8月18日。知识产权案件通常具有侵权人身在异地、新类型案件较多等特点,因而势必比普通的民商事案件更难得到执行。在这种情况下,知识产权权利人的的权益满足度又能达到多少呢?有法官指出:“据我们十多年的执行工作经验,法院对其所承办的全部执行案件能够使得当事人所主张标的总额的平均执行到位率达到50-60%就已经相当不错了。”[7]知识产权案件执行难的原因除了上文所提到的案件跨地域原因和案件新类型原因外,专业素养因素、涉及覆盖面以及工作强度因素等也加大了执行难度。而这些执行难的问题都不是仅仅通过提高法定赔偿额上限能够解决的。

针对知识产权案件执行难的问题,目前最有力的举措即2013年7月19日最高人民法院发布的《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,该规定通过建立“失信被执行人名单制度”破解执行难问题。正如李顺德教授在接受《中国知识产权报》采访时所指出的:“最高法院出台的该《规定》针对的就是案件判决后执行难的问题,这对加大法院生效裁决的执行力度无疑会起到积极的作用。”[8]但是执行的效果不会依靠被执行人的良心发现和自觉履行来实现。“失信名单”仅是通过降低被执行人声誉的方式对被执行人起震慑作用,而不能在实际上约束被执行人的人身自由和财产自由。易言之,对于早已不在乎声誉的被执行人(俗称“老赖”),“失信名单”可能起到的作用其实非常有限。早在2009年,就有学者提出,由于我国强力型司法面临困境,难以获得社会认同,故而建议我国司法转向兼容性执法。在执行工作中,根据案件类型的差异和执行对象的不同,灵活采取执行措施,强调执行和解和人性化执法,使执行工作实现执行手段与执行对象相适应、执行法律效果与社会效果相统一。[9]可是,所谓兼容性执法,更多的是在软化当事人对立关系、保证社会和谐方面做比较宏观的、全局性的考量。具体到权利人自身利益方面,只能说兼容性司法是以权利人比较容易接受的方式,换取权利人的妥协。从本质上来讲,权利人的实在利益并不会因为兼容性司法得到更多的保护。作为权利人,在起诉之初,他所期望的必然是得到胜诉判决,同时判决能够得到有效执行。如果判决赔偿数额过低,不能涵盖其卷入诉讼需要付出的成本,或者判决不能有效执行(即使是兼容性执法使得权利人最终同意执行和解),那么就势必会打击权利人起诉的积极性。我国司法实践中执行难的问题一直没有得到有效的解决,这就使得权利人选择起诉所获得的收益无法得到保障,从而打击权利人起诉的信心,如上文博弈模型所示,当权利人选择起诉的概率减小时,就会导致侵权人的侵权行为增加。

综上所述,我们可以看到:单方面地提高赔偿限额上限并不能够保证权利人权利的实现。真正影响权利人权利是否能够得到保障的因素有二,一是法官对损害赔偿额的认定程度,二是法院的执行力。这两个因素既决定了权利人是否会积极维护自己的权利,也决定了侵权人在选择侵权与选择克制侵权中的倾向性。

根据我国现实情况,笔者认为,除了在立法中提高法定赔偿额标准上限外,在著作权司法实践中,还应当从法官合理裁量侵权赔偿额和提高判决执行力两方面入手。一方面,法官在确定侵权赔偿额时应着力保障和提升侵权案件中权利人的收益。不管是权利人能够证明所受损失,还是无法证明损失而需要由法官按照法定赔偿标准确定赔偿额,都应该尽量支持权利人关于赔偿损失的合理诉讼请求,在赔偿额的确定上就高不就低。要做到这一点,首先对于权利人所提供的证据,法官应当更好地尽到审慎审查的义务,不能因为审慎判决就对权利人所提供的证据一律不予采用,这样只会让侵权赔偿额的确定逐渐僵化。如果对于权利人提供的证据适当予以采用,通过判例、司法解释等建立起实践中的证据审查体系,就能够鼓励权利人提供证据,也会使得这些证据在审判中起到其应有的作用。即使权利人未对自己的请求赔偿额提出足够的证据,法官也应当在现有证据的基础上做详尽的考察,尽量维护权利人的合法权益。这在知识产权案件中是审理的一个难点,但同时也是法官在知识产权案件中施展自身专业素养的要求。另一方面,除了采取失信人公示措施之外,还应当重点保证判决的执行。同时,通过诉前禁令、证据保全等程序尽量降低权利人的损失。无论是立法的反复推敲,还是法官在审判中的殚精竭虑,这些都是为了更好地保障权利人的利益,但这些保障只有通过判决的执行才能落到实处,如果判决无法得到良好的执行,法律再完善,法官再专业,也无法给权利人的权益提供足够的保障,本文所讨论的问题也将成为海市蜃楼。更重要的是,只有当权利人的涉诉成本能够被胜诉后获得的补偿所涵盖时,权利人才会更愿意选择诉讼;相应地,才能迫使侵权人在选择侵权前三思而行、知难而退,由此达到《著作权法》通过提高法定赔偿额上限以切实保护权利人利益、抑制减少侵权行为的立法目的。因此,立法、司法与执法三者环环相扣,互为表里,虽然本文主要意在讨论立法中法定赔偿额上限的问题,但最终,这一问题还是不能离开司法和执法而独立存在——要达到立法目的,不单需要立法具有科学性,还要求司法和执法与之相配套,将法律贯彻到位;立法中所出现的问题也不仅仅关乎立法,更需要立法、司法和执法共同解决。

从欧洲18世纪砸断人手脚的野蛮肉刑到边沁提出“全景敞视建筑”[10]进行监狱改革①“全景敞视建筑是一种不仅可以被用于监狱,也可以用于工厂、学校等规训场所的建筑模式,被监督者位于环形建筑边缘,监督者在环形建筑中心的暸望塔中。环形建筑中的人是可见的,而暸望塔中的人可以观看一切,但不会被看到。全景敞视建筑的原则是”权力应当是可见但又无法确知的。关于全景敞视建筑在福科的《规训与惩罚》中有详细论述。福科用全景敞视建筑的例子说明权力的使用——譬如此例中的规训行为——应当是一项精密的技术。,期间不到一百年的时间,掌权者对权力的运用逐渐从粗糙走向精密。法律的制定恰恰是精密运用权力的最佳诠释。《中华人民共和国著作权法》从1990年出台到2001年的第一次修改,然后到2010年的第二次修改,再到2014年第三次修改的《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》的确定,我国著作权法也同样经历着从粗糙走向精密的过程。赔偿额的升高或降低、权利时效的延长或缩短、权利范围的扩张或限缩,这一切都应当向精确化、科学化靠拢。精确化、科学化的实现则有赖于量化计算,而量化计算的方法和途径之一便是引入博弈论、法经济学等量化工具进行分析研究。就我国《著作权法》的立法而言,对权利人利益的保障和对侵权人行为的制裁都应当被放入博弈中考量,对两个方面进行联动分析,由此寻找出最有效率的规则制定模式。

[1] Prajit K. Dutta. Strategies and Games: Theory and Practice[M]. London: MIT Press, 1995.

[2] Prajit K. Dutta.. Strategies and Games: Theory and Practice. London: MIT Press,1995.

[3] Jeffrey M. Perloff. Droit de suite[J]. The Palgrave Dictionary of Economic and Law, 1998, (1): 645.

[4]孙海龙,赵克.著作权法定赔偿的适用原则与考量因素[N].人民法院报,2013-02-06(7).

[5]威廉·M·兰德斯理查德·A·波斯纳.知识产权法的经济结构(第一版)[M].金海军,译.北京:北京大学出版社,2005.

[6] 赵泽.破解执行难题提升执行公信力——2014年全国法院办理执行案件情况分析[N].人民法院报,2015-05-28.

[7] 胡伟明,李健.执结率的内在缺陷及改进[J].法律适用,.2004,(3):69.

[8] 魏小毛.新司法解释破解知识产权案执行难[N].中国知识产权报,2013-07-24( 008).

[9] 王亚明.司法执行转型:从强力到兼容[J].法治研究,2009,(01):76.

[10] 米歇尔·福科.规训与惩罚(第二版)[M].刘北成,杨远婴,译.北京:三联书店,1999.

责任编辑:韩 静

On the Effect of Increase of Statutory Compensation Limit on the Prevention of Copyright Infringement-From the Perspective of Mixed Strategy Nash Equilibrium Theory

Li Ying-yi, Yan Yi

(School of Law, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Article 76 of the Copyright Law of the People's Republic of China (Rogation) in 2012 raised the limit of statutory compensation for copyright from 500,000 Yuan to 1 million Yuan. The academic circle generally believes that the main purpose of this change is aiming to strengthen the protection of the rights and interests of copyright owners, enhance the punishment of copyright infringers, and inhibit copyright infringement. However, in the model of mixed strategy equilibrium, it is the profit of the copyright owners which to decide whether or not the copyright infringer will choose infringement. Whether or not the increasing of the amount of compensation can achieve the satisfactory effect in suppressing infringement and what will the game between the infringer and the copyright owners be like, all these problems are worth exploring. Based on the theory of mixed strategy equilibrium and the status of our country, this paper analyzes and demonstrates these problems mentioned above, which aims to be helpful in finding the best way to prevent infringement.

statutory compensation limit; satisfaction rate; mixed strategy; Nash Equilibrium

2016-10-01

广东警官学院国家级育苗项目“侵权损害赔偿范围研究”(2014-G02)

李颖怡(1964-),女,广东广州人,中山大学法学院副教授,从事知识产权法研究;严义(1990-),女,湖北鄂州人,中山大学法学院研究生,从事知识产权法研究。

D913.4

A

1009-3745(2016)06-0010-10