苏布拉格地区多金属矿床地质特征及找矿模型

2016-06-02鲁艳明邓绍颖

鲁艳明 邓绍颖

(河北省区域地质矿产调查研究所)

苏布拉格地区多金属矿床地质特征及找矿模型

鲁艳明邓绍颖

(河北省区域地质矿产调查研究所)

摘要苏布拉格地区位于奥尤特—古力库金、铜成矿亚带,已发现巴彦门德敖包南、图拉格东、乌讷格听塔拉等Zn、Ag、Cu、Pb多金属矿化点6处,成因类型以热液型为主。在分析区域地质背景、矿床分布规律以及控矿条件的基础上,探讨了地层、构造、岩浆岩与成矿的关系,认为地层、构造、岩浆岩与成矿关系密切,断层附近及其所夹安格尔音乌拉组和宝力高庙组地层为最主要的含矿层位。结合区域构造运动及矿产空间分布规律建立了找矿模型,为区内找矿工作提供参考。

关键词地质特征控矿条件含矿层位构造运动矿产空间分布规律找矿模型

1区域地质背景

1.1地层

苏布拉格地区地层自下而上为志留系、泥盆系、石炭系—二叠系。下古生界志留系上统卧都河组(S3w)为一套浅海相正常沉积碎屑岩建造,主要由泥质粉砂岩、长石石英砂岩夹生物碎屑灰岩组成。上古生界泥盆系中下统泥鳅河组(D1-2n)岩性主要为长石砂岩、硬砂岩、粉砂质泥岩,粉砂岩夹蚀变安山岩、结晶灰岩及生物碎屑灰岩。泥盆系上统安格尔音乌拉组(D3a)岩性为海陆交互相的长石砂岩、长石硬砂岩、长石石英砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩,局部夹少量板岩等。石炭系—二叠系逐渐由海相转换为陆相沉积并伴随有较强烈的中—酸性火山活动,其宝力高庙组(C2P1b1)以一套陆相中—酸性火山碎屑岩-正常沉积碎屑岩建造为特征,岩性为长石岩屑砂岩、含粉砂凝灰质硅质岩、流纹质沉凝灰岩、流纹质含角砾凝灰岩、熔结凝灰岩、流纹岩、粗安岩、安山质粗安质角砾凝灰岩、凝灰质砂岩等。中生代地层随着中朝板块与西伯利亚板块的对接,进入滨太平洋构造域,受环太平洋边缘构造活动的影响,转入构造活化阶段。侏罗系下统红旗组(J1h)上部以泥岩为主,中下部以砂岩为主;侏罗系中统万宝组(J2wb)上部以中—细粒砂岩为主,下部以砂砾岩、长石砂岩、砾岩为主,底部为巨砾花岗质底砾岩;白垩系下统梅勒图组(K1m1)主要由玄武岩、安山玄武岩、玄武安山岩、安山岩组成;大磨拐河组(K1d)为一套河湖相含煤碎屑岩沉积,岩性以砾岩、砂砾岩、砂岩、细砂岩为主;白垩系上统二连组(K2e)为一套河湖相堆积岩,由杂色长石岩屑砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、页岩、泥晶灰岩等组成;新生代地层除见少量新近纪宝格达乌拉组(N2b)陆相红层沉积外,第四纪松散堆积物广布全区,其中更新世松散堆积物中有更新组阿巴嘎组玄武岩、基性火山熔岩夹层出现。

1.2构造

区内褶皱构造较发育,已发现的14个褶皱构造分别形成于华力西期及燕山期。华力西期褶皱多集中发育于古生代泥盆纪地层中,褶皱总体轴向NE—NNE,属线型紧密褶皱,但连续性及保存程度较差;燕山期褶皱发育于早、中侏罗世红旗组、万宝组地层中,褶皱轴向NE—NNE,褶皱均较平缓开阔,延伸较远,为该区褶皱构造的主体。区内断裂发育,具一定规模的断层38条,为区内构造的主要表现形式。按断裂发育方向可分为NE—NNE,NW,近SN向3组,其中NE—NNE向及NW向断裂较发育。由断裂切割地质体及相互关系分析可知,NE—NNE向断裂形成较早,其次为近SN向断裂,最晚为NW向断裂。

1.3岩浆岩

区内侵入岩较发育,总体呈NE向展布,岩石类型为酸性岩类,侵入时代分别为晚泥盆世、晚石炭世和早二叠世。主要岩性为晚泥盆世石英闪长岩、石英二长岩、花岗闪长岩,晚石炭世石英二长岩、中—细粒二长花岗岩、中粒二长花岗岩、中—粗粒二长花岗岩、钾长花岗岩,早二叠世细粒二长花岗岩、中—细粒二长花岗岩、花岗斑岩、石英正长斑岩、细粒碱长花岗岩。脉岩主要有石英脉、灰绿玢岩脉、闪长玢岩脉、石英正长斑岩脉、正长斑岩脉、流纹斑岩脉、花岗岩脉、花岗细晶岩脉、石英二长闪长岩脉、二长花岗岩脉、细粒花岗岩脉等。区内岩浆岩侵入时代为华力西晚期,由老至新大致为NE,NW,EW,SN向。

1.4物化探异常特征

(1)1∶5万航磁异常。研究区中部出现较明显的大面积航磁△T正值异常带,走向NNE,△T磁异常强度最高(大于550 nT),对应地表为石炭纪—二叠纪地层分布及与早二叠世中—酸性侵入体为主的侵入接触带,经初步分析确定该区有9个异常。另沿马尼听郭勒NW向大沟出现串珠状正值异常带,推测可能与NW向隐伏断层有关。

(3)1∶5万土壤地球化学异常特征。研究区总体成矿地球化学条件有利的元素主要为Au、Sb、Cu、Sn、As、Ag、Mo等,圈出各类单元素异常387处,综合异常18处,其中乙1类异常4个,乙3类异常3个,丙类异常11个。

2典型矿化点地质特征

2.1图拉格铜矿化点

2.1.1地质概况

图拉格铜矿化点位于吉尔嘎朗图苏木北东约35 km处,矿区及附近区域主要分布上泥盆统安格尔音乌拉组砂岩,下石炭统—上二叠统宝力高庙组二段中—酸性火山熔岩、火山碎屑岩等;晚石炭世钾长花岗岩侵入体分别侵入安格尔音乌拉组,或被宝力高庙组火山岩所覆盖,侵入体内部规模不等地见有细粒花岗岩脉、钾长斑岩脉、石英脉等中—酸性脉岩沿构造裂隙贯入,并与金属矿化关系密切。矿区及周边NW,NE向断裂构造及其次级裂隙十分发育,对金属矿化具有重要的控制意义。该矿化点受矿区西侧一延伸于花岗岩侵入体中的张性断裂控制,断裂带走向300°~330°,倾向NE,倾角±75°。在断裂带东侧的晚石炭世中—粗粒钾长花岗岩中发育有次一级张性小裂隙,走向一般310°~320°,宽1~2 m,长10 m。在该化矿点所发现的4处铜矿化均受NW向张性小裂隙控制,矿化范围均约10 m2,呈不规则带状、团块状产出。

2.1.2矿石特征

矿区地表为氧化蚀变矿石,并多沿花岗岩节理中发育,呈褐色、灰褐色,细粒状、粉末状、角砾状结构,星点状、团块状、细脉状、浸染状构造,主要金属矿物有褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿等,脉石矿物有钾长石、斜长石、石英等,次生脉石矿物主要为方解石、绢云母等,矿石样品w(Cu) 0.92%。

2.1.3围岩蚀变

矿区及周边断裂构造、岩浆热液活动发育,各类脉岩广为分布并由此形成较广泛的围岩蚀变现象,主要围岩蚀变类型有硅化、褐铁矿化。围岩蚀变强烈发育地段所发育的云英岩化蚀变伴随有孔雀石化、蓝铜矿化等金属矿化蚀变,因此云英岩化为该区较有利的找矿标志之一。

2.1.4矿化成因类型

2.2巴彦门德敖包南铜矿化点

矿区及外围主要出露晚石炭世中—粗粒钾长花岗岩、早二叠世细粒二长花岗岩,地层分布较少,仅在矿点东北部有小范围上泥盆统安格尔音乌拉组出露,岩石类型主要为浅变质沉积碎屑岩、黏土岩夹火山岩等。区内断裂较发育,主要为矿点北西侧展布于岩体中的NE向逆断层,并沿断裂形成规模不等的构造破碎带。区内脉岩发育,主要脉岩类型有辉绿玢岩、闪长玢岩、花岗斑岩、石英脉等,多受NE向断裂及近EW向次级断裂构造控制。区内主要围岩蚀变类型有硅化、高岭土化、绿泥石化、孔雀石化、褐铁矿化等。矿化直接围岩为中—粗粒钾长花岗岩,矿化与石英脉关系密切,地表所见矿化微弱,主要为沿岩体裂隙面和节理面发育的孔雀石化,长约20 m,宽5~10 m,呈NE,近EW向延伸。地表仅见氧化矿石,主要金属矿物成分为褐铁矿、孔雀石等,脉石矿物以石英、长石、高岭土为主,矿石结构呈细粒状、中—粗粒状、块状、细脉浸染状构造等。

2.3乌讷格听塔拉多金属矿化点

2.3.1矿点地质特征

乌讷格听塔拉多金属矿化点位于呈NW向展布的马尼听郭勒—敦德乌苏断裂西侧,矿化主要产于早二叠世花岗斑岩侵入体与上石炭统—下二叠统宝力高庙组火山岩地层接触带附近。矿区及周边地层出露较好,主要分布于东西两侧,为花岗斑岩所侵入,并有为数较多、规模不等的地层捕虏体残存于岩体中,形成形态各异、弯曲复杂的蚀变接触带,为矿化提供了构造条件。该矿区宝力高庙组岩性组成主要为流纹质溶结凝灰岩、流纹质角砾凝灰岩、流纹质凝灰岩等。区内主要侵入岩为花岗斑岩,呈褐黄—微红色,斑状结构,块状构造,岩体出露较好,但受断裂构造及其风化作用,岩石破碎严重,不同地段具程度不等的硅化、绿泥石化、高岭土化等蚀变。区内脉岩发育,主要岩石类型有闪长玢岩、流纹斑岩、花岗斑岩、花岗细晶岩脉等,其中闪长玢岩脉与成矿关系最为密切。矿区及周边区域断裂构造发育,主要受马尼听郭勒—敦德乌苏断裂NW向断裂的次级构造裂隙控制,控矿次级构造以NW,NE向为主,与成矿关系密切。

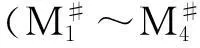

2.3.2矿(化)体地质特征

根据矿化分布情况,将矿化蚀变区分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3个矿化地段,受NW向构造裂隙及其相关脉岩的控制,该矿化点矿化蚀变体以NW向展布为主,区内见矿化蚀变较明显的矿化蚀变体10余条。经地表探槽工程控制,地表圈定了4条Cu、Zn、Pb矿(化)体,主要分布于Ⅱ、Ⅲ矿段(表1)。

表1 乌讷格听塔拉铜铅锌多金属矿(化)体特征参数

2.3.3矿石特征

该矿化点矿石矿物组分较简单,地表仅见次生氧化矿石,主要次生金属矿物为硬锰矿、褐铁矿等,少量孔雀石、铜蓝、磁铁矿等,脉石矿物主要为石英、长石、方解石等。绝大部分矿石呈细脉状、致密块状、碎裂状,少量呈蜂窝状、浸染状。部分地段氧化矿石光片鉴定成果显示,矿石中硬锰矿含量达85%,为主要金属矿物成分,矿物呈短柱状、毛毡状集合体,杂乱分布,粒径0.01~2 mm。

2.3.4矿床类型及成矿时代

矿区矿化蚀变带分布主要受NW向断裂构造及其次级构造裂隙控制,并与中—酸性脉岩密切相关,含矿化蚀变体主要为强硅化蚀变岩,呈带状、透镜体状展布,据矿区成矿地质条件及区域金属矿产成矿特征,初步认为矿区多金属矿化成因类型属岩浆热液-构造蚀变岩型,成矿时代为华力西期。

3控矿条件

(1)地层与成矿的关系。矿区最主要的金属矿化地段和化探异常大多分布于上石炭统—下二叠统宝力高庙组二段出露区,主要分布于调查区南部的中—上侏罗统和白垩系地层分布区至今未发现有价值的金属矿化找矿线索,所发育的化探异常较少,且均为金属元素含量低、规模小的丙类异常。区内与金属矿产成矿关系最为密切且具有较好成矿地球化学条件的地层为上石炭统—下二叠统宝力高庙组二段,其次为中—下泥盆统泥鳅河组、上泥盆统安格尔音乌拉组和上志留统卧都河组。

(2)构造与成矿的关系。展布于矿区规模较大的NW,NE向断裂及次级构造裂隙带或2组断裂交叉等构造薄弱地段的成矿作用及成矿元素的地球化学弥散特性较明显。调查区已知矿(化)点分布于主断裂构造带两侧附近,赋矿部位多在主断裂构造的次级断层裂隙带中,而在2组以上方向断层交汇地段的地球化学元素聚集最为显著。区内最主要的地球化学异常以分布于NE向的F14、F19、F20断层所夹区域为主,该类区域分布的安格尔音乌拉组和宝力高庙组等地层为最主要的含矿层位,元素组合以Ag、Cu、Pb、Zn、As、W、Sb等为主,为调查区最具前景的找矿构造区域。区内褶皱构造多发生于中生代火山岩-沉积岩区,对金属矿化的控制意义不明显,分布不多的地球化学异常级别不高,对寻找金属矿产的指示性价值不大。

(3)岩浆岩与成矿的关系。矿区以晚古生代不同时期岩浆侵入活动为主,火山岩程度不等地发育于晚古生界、中生界、新生界不同地质时期的地层层位中。其中晚石炭世、早二叠世酸性岩浆侵入活动最强烈,并有相关的中—酸性脉岩发育。火山岩以上石炭统—下二叠统宝力高庙组中—酸(偏碱)性岩石与金属成矿关系最为密切。泥盆纪中—酸性岩浆侵入体对金属矿产的控制意义不明显。

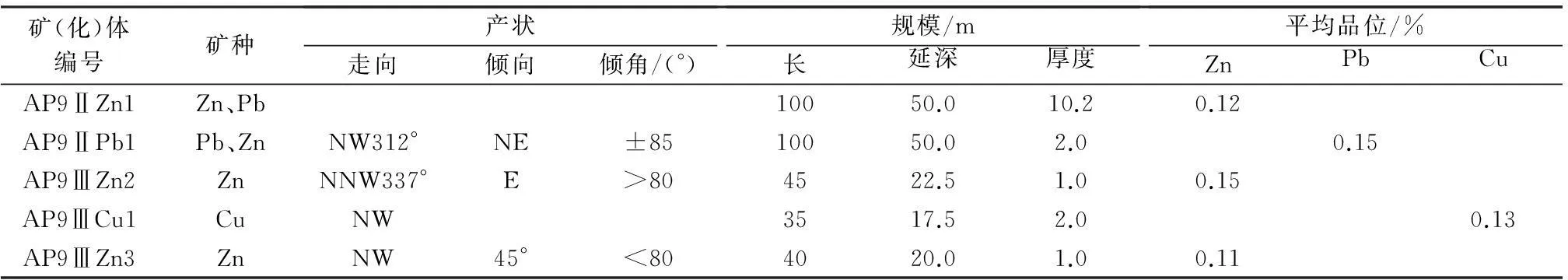

4找矿模型

据区内矿产空间分布特征,综合各控矿因素建立了相关矿产的找矿模型,见图1。

图1 苏布拉格地区主要矿产找矿模型

5结语

在详细分析苏布拉格地区区域地质特征的基础上,对区内图拉格铜矿化点、巴彦门德敖包南铜矿化点、乌讷格听塔拉多金属矿化点的地质特征进行了详细探讨,在此基础上分析了区内控矿条件并建立了找矿模型,对于区内找矿工作有一定的参考价

值。

参考文献

[1]内蒙古地质矿产局.内蒙古自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1991.

[2]李文国,姜万德.内蒙古自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1996,

[3]聂凤军,江思宏,张义,等.中蒙边界中东段金属矿床成矿规律和找矿方向[M].北京:地质出版社,2007.

(收稿日期2015-12-11)

鲁艳明(1970—),男,高级工程师,065000 河北省廊坊市曙光道32号。