大班科学活动:叠叠高,抽抽乐

2016-05-30曹亦兵

曹亦兵

设计思路:

大班的幼儿已经积累了一定的垒高经验,在本次活动中,我以积木为操作材料,以垒高为主线,设置叠叠高、抽抽乐的两个游戏情景,引导幼儿在尝试将积木叠高、抽出的过程当中,不断引发新的认知冲突,拓展幼儿的观察视角和探索视角,让幼儿在不断尝试中突破自己,并进入自我建构的理想状态。整个活动将学习和建构游戏合二为一,让幼儿在垒高活动中体验到了主动探索、自主学习的成功和满足。

活动目标:

1.对如何垒高产生兴趣,在探索中观察、比较、分析影响垒高的一些因素。

2.探索发现相同数量的积木如何垒得更高的方法,能注意观察、学习他人的经验,进行迁移运用。

3.能够清楚地表达和交流探索中的发现。

活动准备:

1.前期经验准备:通过预操作了解并丰富幼儿的前期垒高经验。

2.多媒体白板课件:

(1)将孩子现场的垒高作品拍摄、组合在一起。

(2)记录作品的垒高方法。

3.材料准备:

(1)操作材料:叠叠乐木头积木人手15块,塑料小篮人手2个。(积木摆放:桌面上摆放7块,每个塑料小篮各摆放4块。)

(2)测量工具:

合肥大钟楼(将绘画好的合肥大钟楼粘贴在充气棒上)。

活动过程:

一、第一次探索:运用已有经验探索将7块积木垒高的方法

(一)介绍垒高材料和规则

教师提出问题:我们来玩搭积木的游戏,这里有7块积木,看谁垒得最高。

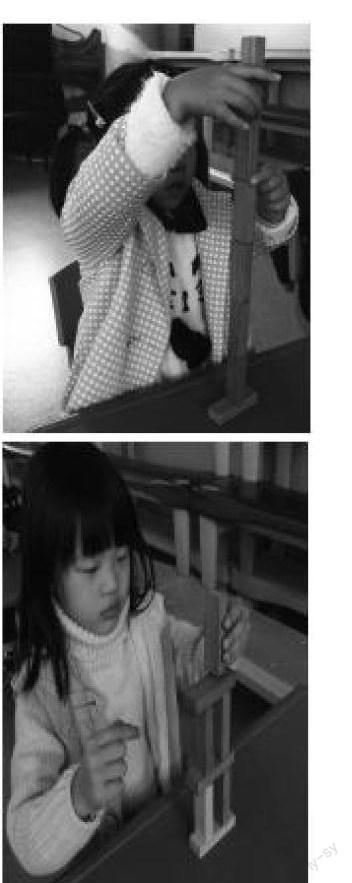

(二)幼儿自由操作

教师观察要点:幼儿用7块积木垒高的具体方法。

讨论:谁垒得最高?你是怎样垒这么高的?

教师小结:7块积木全部竖起来垒得最高。

(设计意图:7块积木垒高后交流目的有三:一是通过观察,引导幼儿目测了解高度,掌握幼儿已有的垒高水平;二是通过讨论将幼儿零星的经验在集体中共享,使同伴间能分享更多的发现信息;三是鼓励幼儿大胆地用自己的语言描述自己垒高的方法,激发幼儿从无意垒搭到有意探索的行为意识。)

二、第二次探索:探索11块积木垒高的方法,通过观察、猜测、比较,发现影响垒高的一些因素

(一)教师提出问题:再给你4块积木,玩一玩,试一试,还能不能垒得更高?

(二)幼儿自由操作。

观察要点:积木从7块加到11块,幼儿使用了哪些垒高方法?

(设计意图:让幼儿使用这几种方法继续垒高,鼓励他们大胆操作,发现影响垒高中出现的各种问题,教师不要过多干涉,鼓励幼儿自主探索,解决出现的问题,能清楚地表达自己的发现。)

(三)交流分享,注意观察、学习他人的垒高经验,进行迁移运用。

1.观察同伴垒高作品。

(1)教师提出问题:刚才我们发现,7块积木全部竖起来垒得最高,现在变11块了,你为什么不这样垒了呢?

(2)出示垒高作品照片,引导幼儿观察同伴不同的垒高方法。

重点提问:这几件作品一样高吗?哪一种方法垒得不高?怎样才能垒得又稳又高?

(3)教师记录幼儿的垒高方法,梳理幼儿的发现。

教师小结:积木全部竖起来垒最高,但越往上垒越容易倒,全部横着摆垒得不高,要想垒得又稳又高,就要想办法让更多的积木竖起来。

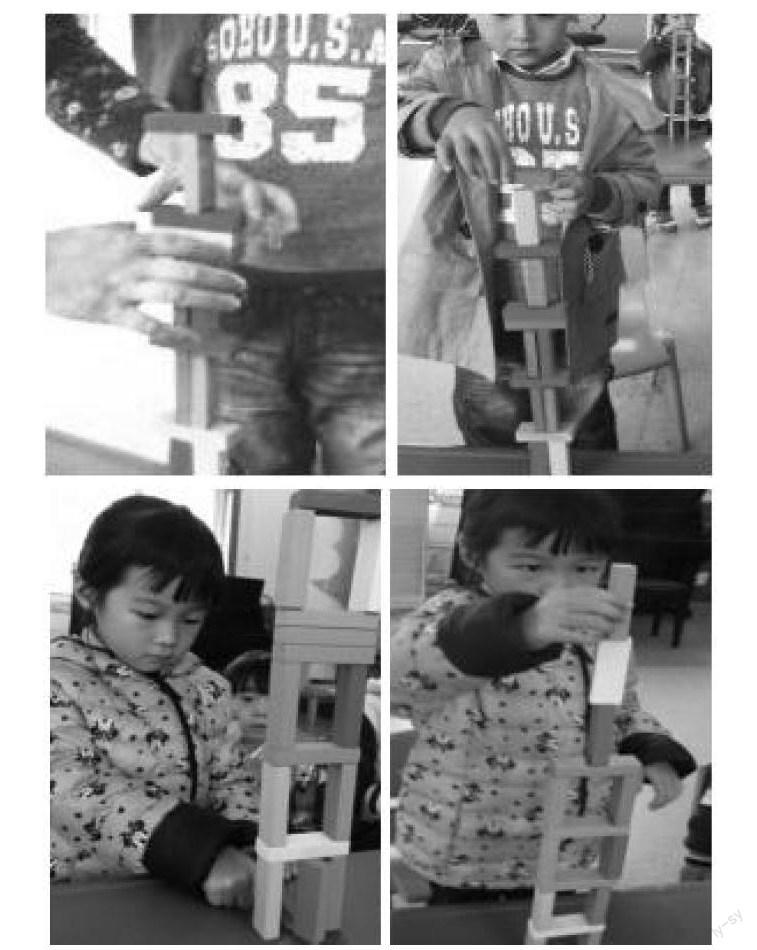

2.观察教师垒高作品,引导幼儿观察、比较、分析,尝试学习架空、旋转等新的垒高方法。

重点提问:

(1)比比看,谁垒得最高?老师的方法和你们有什么不一样?

(2)我们竖起来的积木摆的一样吗?你们也来试一试。

教师小结:

要想垒得又稳又高,几块积木竖起来后就要加个屋顶。有时候可以转一转,让更多的积木竖起来。无论怎么垒,都要垒得整整齐齐。

(设计意图:通过观察、对比自己、同伴和教师的作品,分析、发现要想垒高,要巧妙地解决“稳”的问题,改变搭建的结构,才能垒得又稳又高。)

三、第三次探索:“抽抽乐”探索将15块积木垒高的方法

(一)提出新问题:再给你们4块积木,试一试再往上垒,还能不能垒得更高?

(二)探索“抽抽乐”,进一步积累垒高经验。

1.出示幼儿作品图片,观察猜测:

还能不能再往上垒了?没有积木了怎么办?

有没有哪块积木可以抽掉再往上垒呢?

2.幼儿操作尝试,教师巡回观察。

指导要点:你抽的是哪块积木?这块积木用到哪里了?是怎么摆的?

教师小结:同样是15块积木,要想垒得又稳又高,除了用上我们刚才学到的方法,还要注意每一块积木都要用上,多余的积木一定要抽出来再往上垒,才能垒得更高。

(设计意图:在相同数量积木垒高的前提下,如何垒得最高?在游戏情景的创设下,幼儿先猜测、讨论,为的是拓展幼儿的思维;再大胆操作、挑战,引导幼儿抽一抽,知道解放出多余的积木往上垒高,保持平衡,才能垒得又稳又高。通过不断提升幼儿在垒高中的经验,突破和挑战垒高的高度,引发幼儿新的兴趣点,使幼儿的探究变得更有目的性。)

四、第四次探索:“和大钟楼比高矮”

教师:现在你们都是垒高小能手,那你们愿意接受新的挑战吗?这次还是用15块积木,看谁能垒得比“大钟楼”还高。(出示“大钟楼”测量工具)

(设计意图:运用本次活动中幼儿获得的垒高经验,挑战自我,进一步提升垒高水平,获得成功的体验。)

五、挑战延伸。

教师:这里有纸杯和泡沫板,泡沫板可以帮助纸杯垒得更高吗?下次我们可以到建构区里去试一试。

(设计意图:鼓励幼儿在区域活动中使用生活材料组合进行新的探究。)

活动反思:

《3-6岁儿童学习与发展指南》科学领域中指出,幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力。作为教师要提供给幼儿能够亲身体验,实际操作的机会,让幼儿通过与环境、材料充分互动来获得经验,引导幼儿主动学习、探索,成为生活、学习、游戏的主人。

在前几次的探究活动中,我们倾向于幼儿围绕着知识点进行探究,各环节的设计中,探索是为了发现底座变大、改变积木的摆放方法,就像在老师的安排下完成一项一项的任务,孩子只是在老师的要求下一遍一遍地重复自己的垒高方法和经验,并没有得到多少提升和拔高。通过几次试教活动也促使我不断思考:在科学集体活动中,孩子到底应该探究什么?是重“知识”还是重“兴趣”,是为了要得到“概念”还是要培养探究的“能力”?我逐渐认识到,相对于垒高的知识点来说,浓厚的科学探究兴趣、亲身体验式的学习和初步探究能力,更会让幼儿终身受益,这才是幼儿科学活动价值的真正体现。因此,我及时调整了活动设计,现反思如下。

1.观察对比,发现问题。

在《叠叠高,抽抽乐》活动中,垒高不是知识点,而是经验,要在复杂的情境中积累垒高经验,要在具体情境中解决实际的问题,教师通过创设具体的情景,调动幼儿运用已有的垒高经验,探索出积木的各种不同摆放方法,引导仔细观察,比较发现了7块积木全部竖起来才可以垒得最高的结果。

2.猜测验证,主动探索。

在活动过程第二个层次中,教师为了激发幼儿再次探索的欲望,设置了情境性提问:“你们觉得如果还想继续往上垒,还能不能垒得更高?”幼儿在前一次垒高经验的基础上先大胆预测,再进行探究验证,即再增加4块积木,探索用11块积木垒高的方法。在这个过程中,幼儿通过自主探索、观察比较自己和他人(同伴和教师)的作品图片,发现要想垒高,不仅仅是将积木全部竖起来摆那么简单,而是同时要解决“稳”的问题,从而探索发现可以用改变积木结构的方法来垒得又稳又高。在这个环节中,幼儿能自主进行探索、猜测、观察、分析,进一步提高幼儿的科学素养。

3.经验分享,解决问题。

在设计《叠叠高,抽抽乐》探究活动之前,我们已通过观察幼儿建构区的表现充分了解孩子已有的垒高经验,并发现幼儿当前垒高经验学习的困难和障碍。例如:幼儿在区角里搭建积木时,害怕积木倒塌,大部分积木用来制作底座,垒得不高。

为了解决这个问题,在活动中,我在幼儿大胆探索11块积木垒高方法的基础上,让幼儿通过观察,比较自己与同伴的作品,迁移同伴和教师新的垒高经验。如在活动的第二个环节中,通过观察自己、同伴和老师的作品,分析得出最多竖起来摆几块积木的时候可以盖顶,转一转可以让更多的积木竖起来,垒得又稳又高,在具体的11块积木情境中研究发现最佳的垒高方案,寻找发现影响垒高的关键因素,进一步积累了垒高的相关经验。

4.情景挑战,提升经验。

在前面的活动中,幼儿虽然掌握了垒高的方法,如架空、旋转等,但是仍然没有掌握垒高的关键经验,在增加到15块积木时,很多幼儿出现垒高的高度和11块差不多的情况。因此,调整后的活动我们设计增加了“抽抽乐”这一游戏情境,倒逼幼儿发现垒高的关键因素,解放出多余的积木继续往上垒。在这个环节中,有的幼儿说:“我觉得上面横着的积木不能抽掉。”有的幼儿提出:“只要有一块横着的积木就够了,其他的可以抽掉。”就这样,幼儿在特有的游戏情境下不断去大胆猜测、尝试验证,从而逐渐感受、发现新的影响垒高的关键因素,使幼儿的垒高经验得以真正的提示。