陈师曾绘姚华题双清图镇尺赏析

2016-05-30范大鹏

范大鹏

镇尺长30.2公分,宽9.4公分,厚0.45公分。陈师曾绘山石兰竹,姚华于右上隶书题画“双清”二字,下署行楷“癸亥春分 师曾茫父合作”,附以手写“师曾”“茫父”两篆文印。(图1)

陈师曾、姚华乃民国初期当之无愧的画坛领袖,且二人热衷于提倡并参与刻铜文房的艺术创作。关于二人合作书绘刻铜文房,姚华曾记述:“师曾画铜,余数数题之。”由此可知二人合作的方式大多为陈画姚题。癸亥春分日系1923年3月21日,这年秋陈师曾卒于南京,此尺或为二人合作刻铜文房之绝笔,亦未可知。

镇尺上,陈师曾以他惯用的中锋之笔勾绘大小顽石各一,继以寥寥重笔点苔于石缘之上,以增顽石厚重之感。一丛兰草自大石顶部凹处勃然而生,一叶兰片直指苍穹,一株花茎顶着烂漫舒展的花瓣,伴着一枝长长的秀劲的叶片折向地面,与自小石顶部生出的翠竹呈俯仰迎合之态,两株互不相干的生命因画家巧妙的布局而彼此关照呼应,清逸的画面充满生机与温情。(图2)

陈师曾作画,山水、人物、花鸟均擅,又以花卉中之兰竹为最优。其曾在自述中说:“平生所能,画为上,而兰竹为尤,刻印次之,诗词又次之。”陈师曾弟子、近代绘画史论家俞剑华亦曾评论道:“石涛的兰竹为清代画坛一绝,陈衡恪的兰竹则可称之为近代画坛一绝。”《朽者不朽——陈师曾与清末民初画坛的文化保守主义》一书作者胡健也认为“陈师曾笔下最常见的题材是‘梅兰竹菊四君子,而以兰竹为最佳。”

陈师曾是近代文人画的倡导者也是坚定的实践者,他认为“文人画不但意趣高尚,而且寓书法于画法,使画中更觉不简单。”家学渊源的陈师曾自幼打下了深厚的书法功底,尤擅以中锋作篆籀隶书。山水画方面,尽管陈师曾早年转益多师,风格多变,但在后期已逐渐形成了自己的基本风格,即以中锋用笔,多勾少染,笔法灵动,意趣飞扬,与一味求柔、求淡的传统文人山水已迥然不同。这一点,由镇尺上寥寥数笔勾勒而成的山石即可窥见一斑。

在花卉方面,陈师曾早年受吴昌硕影响颇深,二人皆以金石入画,作品同具古拙雄强之特色。但接触过大量西洋绘画,重视写生、强调在绘画中表达自己个性与感想的陈师曾,在后期逐渐摆脱了吴氏亦未能走出的传统花鸟画在构图上程式化的弊端。其作品多具写生意味,构图变化多端,用笔刚健朴茂,疏朗飞动,俊逸活泼,故其作品中常有展露秀峭之气的神来之笔,此尺上那一枝颇为夸张的长长下垂的兰叶,便是这惊人的一笔。

也正是因于刚中寓柔的中锋运笔,尺上的竹干劲拔而不失柔韧,竹叶尖峭锋利而不失精致,全枝尽显劲节之态。姚华曾作诗称赞陈师曾绘竹:“垂垂雨叶仍荒索,屈铁为干墨尚寒。画史几人同写竹,槐堂去后不堪看。”

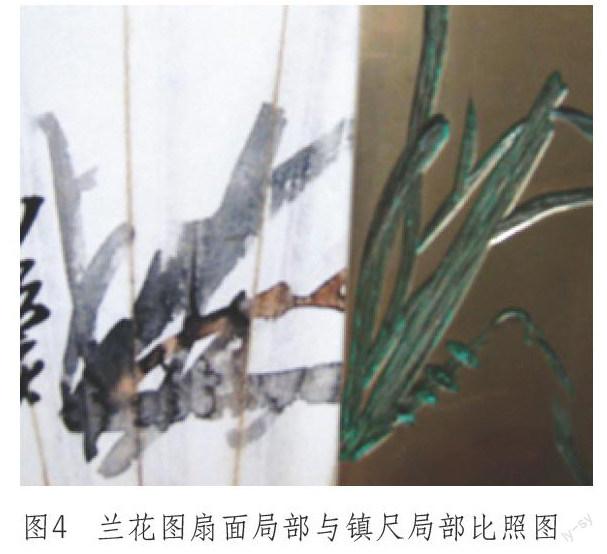

特别值得一提的是,笔者在查阅相关资料时,竟意外发现了两幅与此镇尺上之兰花构图极为相近的陈氏画作。其一系《陈师曾书画精品集》(下册)中与镇尺同绘于癸亥年的为齐如山绘兰花扇面。扇面上绘兰花两丛,右下丛者,其三片短叶之朝向、彼此穿插关系与镇尺上之画作完全相同。(图3、4)其二为《陈师曾画铜》中题为“香远益清”之兰花墨盒拓片,拓片上三片兰叶的走向、穿插与镇尺及上述扇面完全相同。(图5、6)由此可见,书画家在用笔、构图上的一些“习气”,正是可以用来鉴定其作品特征的重要依据。

所谓大道至简,在这对镇尺上,倡导文人画“笔简意饶”的陈师曾以简单的笔法与构图描绘出其最擅长的兰竹,并以一片修韧绵长的兰叶贯通整个画面,尽显冷逸疏秀之韵致。正如胡健在《朽者不朽——陈师曾与清末民初画坛的文化保守主义》中所言:“他追求的是简化画面,力图让画面呈现出一种简单、质朴与流畅的笔墨韵味。从笔墨二者的辩证关系来看,陈师曾的用笔胜过用墨。他在处理线条的时候,并不是面面俱到,而是抓住一笔两笔的关键之处,以之带动全部。这种方式,可以说是一种以意趣取胜的方式,从意趣的抒发而言,乃至从艺术技巧的生动显示而言,它无疑是一种难度极高但同时也极能奏效的方法。”

再来让我们欣赏一下姚华的题字。(图7)

作为学养深厚的金石家、书画家、美术理论家,姚华深谙题字之于绘画的重要性。贵州邓见宽先生所编《姚茫父画论》一书中载有姚华所撰长篇《题画一得》(三笔),文中结合大量实例,对题画之演变、题画之位置、题画字体之选择、题画词句之选择等等均有详细论述。

例如,其在文中曾举一例:“师曾逝后,爱其画者,即一器刻亦玩同绢素,时来征题。戊辰中秋后两日,杨潜庵持一具来(铜墨盒——笔者注),大可六寸,面刻师曾画竹叶梅花,其四方下层,潜庵自为篆铭,而虚其上层以属予。予为行书铭云:‘竹叶桂华,张为句在。后人袭之,为梅写态。君复有诗,师曾有画,潜庵储墨,更湔吟肺,残臂书铭,亦资沾溉。戊辰中秋某某。——予铭作行书,与潜庵篆书距离留三分许,则上下不逼,中空一韭叶,如古器腰弦,以舒其气。而行书可略参差,亦少减篆铭之方填,行款颇见斟酌。”由此可见,姚华对于书画甚至器物上题字之位置、字体选择等是极为讲究的。

姚华认为针对画作内容选择题画字体十分重要,而不同字体题于画上,其效果也不尽相同。他指出,若单纯以篆、隶等碑体字题画易失之于“方”,即呆板凝滞;若以馆阁体之楷书题画,易失之于“圆”,即工谨俗媚。“凡题,方气近滞,圆气近俗,破方圆而行之,则逸气出矣。”

此镇尺,姚华以隶书“双清”二字题画,以行书署款“癸亥春分师曾茫父合作”。非常有趣的是,姚华在《题画一得》中以一幅自藏的上有张元济隶书题画、行书署款的《玫瑰幅》为例,大赞张氏题画之妙。“学碑人往往不能草书,一着题便方气满纸。若明人题虽极荒帅之作,仍见韵味,由明人多治草书也。张叔未虽不作画,然题无不佳。叔未书以颜为基,而变化于隶,又金石之学甚深,故其形式破而得当。予藏《玫瑰幅》,有其一题,于幅上方近边处隶题‘笔花色养四字,即署上下款,用行书破体,极古逸之致。”由此,我们从姚华这段叙述中,已经找到了他在题写这对镇尺时为何分别选用隶书和行书的答案。

陈师曾于镇尺上所绘之兰竹,极尽冷逸疏秀韵致。因此,姚华以端庄稳重之隶书书“双清”二字题画,以平衡画面之逸气。继而又以秀逸的行书署款“癸亥春分 师曾茫父合作”以疏解“双清”二字庄重之感,真如一首曲调扬抑交错婉转和谐的乐曲,给人以美的感受。特别值得一提的是,“双清”二字虽以隶书结体,却非全然碑体面貌,个别笔画如“双”字下部一捺便有行书元素,可见姚华题画之时是有意规避碑体之“方气”的。

从材质而论,刻铜文房较之纸绢书画更易存世久远,书画家于素面墨盒镇尺上行书作画之时,自然会有下笔千秋之想,因此我们今天看到的书画铜作品大多是他们精心创作的文人小品。

陈姚合作刻铜文房作品存世极罕,而此镇尺之上,陈师曾精心描绘其最为拿手的兰竹,姚华仔细斟酌以隶行二体题画署款,复经刻铜巧匠不爽毫厘之精雕细镌,乃成此刻铜文房逸品,可谓因缘际会、天作之合。

郑板桥曾将“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不移之石”与不变名节的君子合称为“人间四美”。这对姚陈合作的镇尺上有兰,有竹,有石,而德艺双馨的两位画家正是那不变名节的君子!