材料作文审题立意五法

2016-05-30张斌

命题作文,包括“标题作文”和“材料作文”。“标题作文”,即只给作文题目和要求,不给材料;“材料作文”,即既给材料,又给作文要求,有时还给提示语、话题或标题。

无论“标题作文”还是“材料作文”,都存在审题立意的问题,而且是第一重要的问题;弄得不好,就会“下笔千言,离题万里”,导致作文得低分甚至零分!

下面侧重讲一讲“材料作文”的审题方法。

一、涵泳法。潜下心去,仔细研读材料,全面领会材料的含意。

单个材料找“焦点”。在细读材料,总体把握材料大意的基础上,找出中心句或关键词,再据此确定立意。

多则材料找“交集”。先细读材料,领会每则材料的含意;然后综观每则材料,找出它们的共同点,再据此立意。

【例题一】(2009年高考浙江卷)

阅读下面的歌词,根据要求作文。(60分)

(材料中的横线为笔者所加,后同)

不要问我到哪里去,我的心依着你;

不要问我到哪里去,我的情牵着你。

我是你的一片绿叶,我的根在你的土地 ,

春风中告别了你,今天这方明天那里。

无论我停在那片云彩,我的眼总是投向你,

如果我在风中歌唱,那歌声也是为着你。

不要问我到哪里去,我的路上充满回忆。

请你祝福我,我也祝福你,

这是绿叶对根的情意。

根据歌词所表达的主旨,结合自己的生活体验与阅读积累,写一篇文章。可以写自己的经历、感受和见解,可以讲述身边的故事,也可以发表评论。

【审题立意】这则材料的焦点(中心句)是“我的心依着你”“我的情牵着你”“绿叶对根的情意”。要特别注意的是“绿叶”与“根”喻意,否则,就不切合题意了。绿叶对根的情意可以延伸到游子对故土的思念、晚辈对长辈的牵挂等。

【例题二】(2010年高考浙江卷)

阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)

传说有的雏鸟长大后,会街食喂养衰老的母鸟,人们把这种现象称作“反哺”。

人类社会也存在这类似的现象,年轻一代对年长一代的的文化影响被称之为“文化反哺”。千百年来,在以父辈对子辈施教为主流的正统传承方式下,文化反哺犹如潜流,隐 而不显。但在迅疾变化的当今世界,年轻人获得了前所未有的反哺能力。他们在科学知识、价值观念、生活方式、审美情趣等各个方面,越来越明显地影响着年长一代。施教者与受教者之间,角色常常发生转换。

请针对上述现象及所反映的问题,以“角色转换之间”为标题写一篇文章。你可以讲述故事,抒发情感,也可以发表见解。

【审题立意】这道作文题虽然标题已确定,但前面的材料却限制了作文的写作角度。这则材料的中心句是第二段的起句和结句:“人类社会也存在这类似的现象,年轻一代对年长一代的文化影响被称之为‘文化反哺。”“施教者与受教者之间,角色常常发生转换。”由此可知,“角色转换之间”只能写“施教者与受教者之间”的角色的转换,而且要针对当今社会上“文化反哺”这种现象来作文。需要注意的是,“角色转换之间”与“角色转换”并不等同,既不能专注于“角色”,也不可纠缠于“转换”,重点是“之间”,即角色转换的过程。命题的亮点和写作的“出彩点”落在“之间”,二字。如何理解和把握“之间”,便是审题细粗准偏优劣高低深浅之关键。

【例题三】(2013年高考浙江卷)

阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)

中国作家丰子恺:孩子的眼光是直线的,不会转弯。

英国作家赫胥黎:为什么人类的年龄在延长,而少男少女的心灵却在提前硬化?

美国作家菲尔丁:世界正在失去伟大的孩提王国,一旦失去这一王国,那就是真正的沉沦。

[注:菲尔丁应是英国作家。为给考生呈现考场真题原貌,未直接修改原文字。特此说明。]

综合上述材料,你有什么所思所感?写一篇不少于800字的文章。

【审题立意】首先,要分别理清三句话所传达的意思。其中,丰子恺的话表明,孩子看世界的眼光比较单纯,不像成人那么复杂,他们看到的都是客观真实的世界;英国作家的话表明,当今的年轻人的心灵“提前硬化”,没有朝气与活力,过早成人化;美国作家的话表明,“孩体时代”充满着活力和创造力。综合三句话的意思,找出交集(共同点),不难发现,本次考题若围绕童真、纯真立意,都是合乎题意的;如果围绕“青春”立意,就偏题了。

【例题四】(2015年高考浙江卷)

阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)

古人说:“言为心声”“文如其人”。性情褊急则为文局促,品性澄淡则下笔悠远。这意味着作品的格调趣味与作者人品应该是一致的。

金代元问好《论诗绝句》却认为“心画心声总失真,文章宁复见为人”。艺术家笔下的高雅不能证明其为人的脱俗。这意味着作品的格调趣味与作者人品有可能是背离的。

对此你有什么看法?写一篇文章阐明你的观点。

【审题立意】不难看出,这两则材料的中心句均为各自的末句,关键词均为“作品的格调趣味”“人品”,它们的交集就是“作品与人品”即“文品与人品”。准确的立意应为人品与文品有必然的关系或者无必然的关系。

二、揣摸法。一般来讲,命题者的意图是能够从字里行间揣摸出来的。审题时要注意命题者在材料中流露的情感倾向或态度。

【例题五】阅读下面的文字,按要求作文。

一个晴朗的夏天,树叶把自己的绿阴撒向谷地。在树枝上,它们高谈阔论,极力夸耀自己。

“这也应该对我们说声谢谢。”从地底下发出温和的声音。是谁说话?竟敢这样傲慢无礼!”树叶吵吵嚷嚷,在发脾气。

“是我们”,地底下的声音回答,“是深深地埋在黑土中的——树根。”

【审题立意】该题若从树根的角度立意,可为“要有奉献精神”;若从树叶角度立意,可为“知恩图报”;若站在二者之间立意,可为“换位思考,相互理解”。哪一种立意最佳呢?再读材料,从“树叶……高谈阔论,极力夸耀自己”,对树根“吵吵嚷嚷,大发脾气”,树根“从地底下发出温和的声音”这些叙述中不难看出,命题者的意图是针对现实生活中“一旦功成名就,就忘乎所以”的现象的,故而第二种立意“最佳”。

三、观照法。命题一般是贴近现实生活的,因而可以用观照现实生活的方法,来审视材料的寓意和指向。

【例题六】(1986年全国高考作文题)

一棵树不能改变气候,只有森林才能改变气候,而形成一片森林又需要一定的条件。如果温度湿度适宜,树木就迅速生长起来,形成茂密的森林。大片森林的出现,会使气候变得更好。

这里说的是一种自然现象,社会生活中的某些现象也有类似之处。请从现实生活中选择一个有意义的话题,用上述现象作比喻,发表自己的见解。全文不少于600字。副标题自定,写在横线上。

作文题:树木·森林·气候

谈

【审题立意】材料的第二段已明确告诉考生:“从现实生活中选择一个有意义的话题,用上述现象作比喻,发表自己的见解”。

审题时要弄清两个关键点:“上述现象”指的是一种什么样的“自然现象”;“现实生活中”有哪“一个有意义的话题”与之相似。

由第一段可知,“上述现象”指的是一棵棵树形成森林,森林改变气候;而森林的形成需要一定的条件,即适宜的温度湿度等。当年“现实生活中”与之相似的“有意义话题”是“在全社会形成尊重知识、尊重人才的风气”。“尊重知识,尊重人才”是邓小平1977年5月提出的口号,到1986年,已作为考核各级政府工作的重要内容。若用“观照法”,就可以迅速而准确地捕捉到这一“现实生活中”“有意义的话题”。当年有不少考生却写成谈“植树造林,保护环境”之类的文章了。

“树木、森林、气候”与“尊重知识、尊重人才的风气”有什么相似之处呢?

适宜环境—树木生长—形成森林—改变气候

↓ ↓ ↓ ↓

社会风气—人才成长—人才队伍—改变社会

如若这般写来,由自然现象到社会现象,前者略后者详,就既合题意又有高度了。

四、追问法。反复阅读材料,对“初始立意”进行追问,如果“初始立意”错误或欠妥,可不断否定,完善,直至“最佳”。

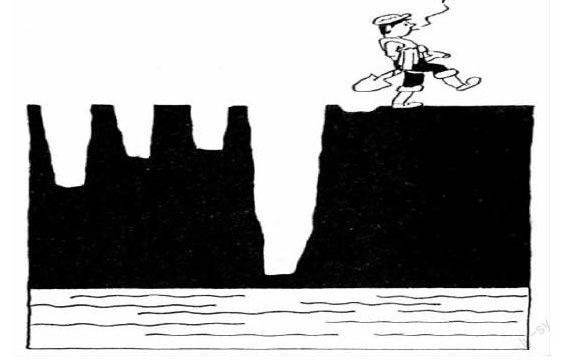

【例题七】(1983年高考作文题)

(一)仔细观察下面这幅漫画,写一段说明性文字,向没有看过这幅画的人介绍画面内容,字数在300字以内。不要写成诗歌或抒情散文。

(二)根据上面这幅漫画的内容,自拟题目,写一篇议论文,字数在800字以内。不要写成诗歌或抒情散文。

【审题立意】下面是当年几位考生的作文标题,你认为那几种立意最切合漫画的寓意?

①矢志与笃誓

②雄心和毅力

③驽马十驾,功在不舍

④成功贵在恒

⑤做事不可浅尝辄止

⑥干劲·恒心·效率

⑦咬定青山不放松

⑧目标专一,持之以恒

前7位考生的立意为“恒心、毅力、坚持”;最后一位考生的立意为“专一”。究竟哪种立意最切合漫画的寓意呢?这就需要用“追问法”了。

这位“挖井人”没有挖出水来,是因为他没有“恒心”,没有“毅力”,没有“坚持”吗?都不是。他挖了五个地方均不见水,还要“换个地方再挖”,看来他是不挖出水来决不罢休。你能说他没有恒心,没有毅力,没有坚持吗?显然不能。他的根本问题是不专一。如果他专注于一个地方,不停地挖下去,挖到海平面以下,还挖不出水来?

用“追问法”可知,后两位考生的立意才是最佳立意。

五、求异法。千人一面、人云亦云的文章吸引不了读者,自然也就入不了阅卷老师的法眼。因此,在审题立意时,不妨来点标新立异,从与众不同的角度发表自己更有价值的见解。

运用此法,要特别注意的是:要言之有理,与时代主流合拍,有积极意义;不要弄巧成拙。

【例题七】齐宣王爱好音乐,手下有300个善于吹竽的乐师。有个南郭先生跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,我是个有名的乐师,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍颤动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,不加考察,很痛快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队伍中。这以后,南郭先生就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样拿优厚的薪水和丰厚的赏赐,心里得意极了。

对此你有什么看法?写一篇文章阐明你的观点。

【审题立意】这个故事流传了几千年,人们总是嘲笑那位南郭先生“滥竽充数”,这“滥竽充数”还成了成语,被解作“指没有真正的才干,而混在行家里面充数,或拿不好的东西混在好的里面充数”。这是站在南郭先生的角度思考问题得出的观点。这个观点其实价值并不大,只是给人们一则笑料,告诫人们要有真才实学罢了。

如果跳出众人一贯的思维模式,换个角度,站在齐宣王的角度想问题,就会得出全新的见解。齐宣王作为一国之君,一个假乐师在他面前一番胡吹海侃之后,就被不加考察地编入乐队,而且在他眼皮底下混了那么长时间,至死不觉。这说明什么?对一个假乐师尚且如此草率昏聩,对手下那么多官吏的了解又有多少呢?对官吏了解甚少,又怎么管理这些官吏呢?连官吏都管理不好,又怎么能治理好一个国家呢?这种站在齐宣王的角度所立之意——用人失察,误国误家,较之站在南郭先生的角度所立之意——为人须有真本事,意义要大得多,写出来的文章不仅有新意,而且更有价值。

以上五法,只为便于表述才分而陈之,审题时交互为用,更为稳妥。

张斌,教师,现居浙江桐庐。