错位与对位

2016-05-30陈丹青

陈丹青

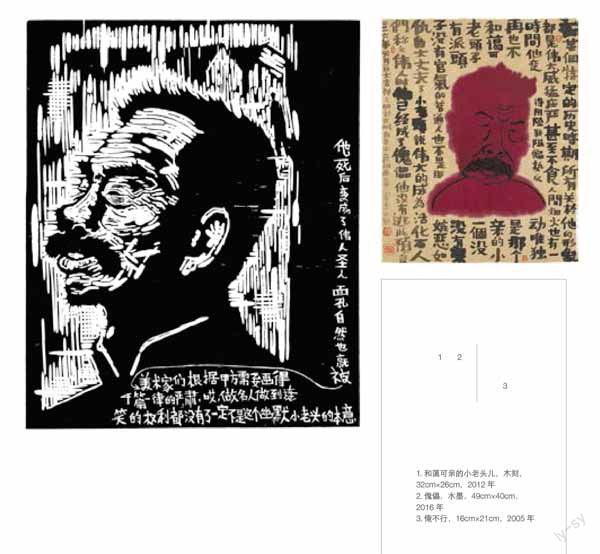

粗读刘春杰的书与画,我不禁起错位之感。倘若在五十年代,在“文革”中,甚至八十年代,有位中国青年这般迷恋鲁迅和左翼木刻,大抵是对位的:那些年代,鲁迅是几乎唯一的文化符号,至高无上,等同党文化。即便当年最具怀疑精神的人,十之八九真心热爱鲁迅。现在可以说,这是一份因文化视野严重匮乏,故而被热爱者自我夸张、自我凝固的热爱,当历史被封锁切断,继之大肆篡改后,无可选择地,会出现这种对单一人物的单一热爱。

今天,说来真是颇费口舌:在网络与微博的汪洋中,在巨量讯息和时代话语(包括依旧凌驾一切的官方话语)中,在八0后、九0后和无数公务员、白领及农民工这里,鲁迅作为符号,作为这符号曾有过的道德影响,已然难以寻觅,无从谈论——在最保守的老一代美术家那里,左翼木刻也是褪色的记忆——凡仍然热衷于谈论鲁迅的人,或相对学术的鲁迅话题,多少有自说自话之感,很难引致稍许认真而广泛的回应了。

这是一个“去鲁迅化”的时代吗?言之过早。学界和思想界,则或隐或现、或偏或正,对鲁迅及其影响的质疑,甚至声讨,已成小小的景观。过去二十年,一个大致清晰而中肯的民国研究给出了鲁迅的全背景,在包括胡适和所有鲁迅论敌的大背景中,魯迅终于不再是个符号,而有可能成为他自己,至少,逐渐归复他的复杂感。

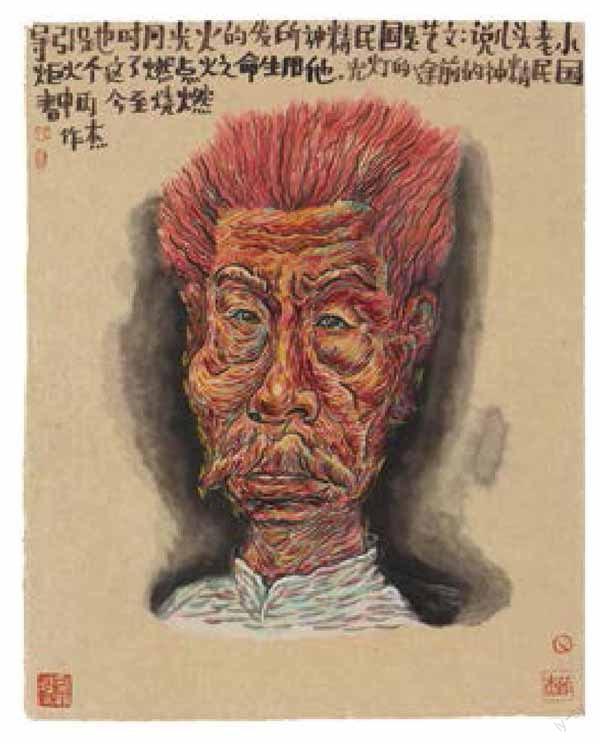

在五四人物谱系中,鲁迅仍然重要,但这份重要,不期待五六十年代的那种热爱,那种热爱,使鲁迅的影响不再进步,甚且变质而败坏。在所谓文化人心目中,鲁迅也仍然是鲁迅,以他难以摇动的著作,蛰伏着。但他是刘春杰书画中想象的那位鲁迅吗?是的,很像。虽然书的叙述不断对照今日现实,但作者的思路和美学,全盘模拟20世纪30年代左翼青年左翼木刻对鲁迅的想象。乖悖而有趣的是,这种想象出现在今天。

这就是我所谓的错位:在一个使鲁迅大幅度错位的时代,刘春杰试图与鲁迅对位,在极尽忠实的对位中,错位感,因之凸显。

但我很难确认对错,以及,谁对谁错:是鲁迅?是刘春杰?是我自己,还是,我们的年代?

今天,仍有许多不属于时代,或是不愿,也无法与时代对位的人,刘春杰,是其中之一。他是农民的孩子。他在“文革”末年的经历,是艰难到手的馒头与鲁迅的小册子。直到1992年,他才能以五倍的月薪,买到《鲁迅全集》,而同期前后,北京城的王朔发表了大胆质疑鲁迅的文章,对鲁迅的辩难与再评价,也在学界展开。九十年代,七0后陆续成人,鲁迅的书不再是大学生的阅读首选和内心寄托,当《鲁迅全集》构成刘春杰的精神想象时,发达地区和都市的青少年,已有太多别的读物、别种想象了。

但刘春杰毫不顾及这些,在他的图谱中,几乎没有其他书、其他人物,唯独鲁迅。

刘春杰或许知道,这是一种“偏”,于是他将自己对鲁迅的向往,写成“私想”——我猜,他显然发现鲁迅的语境,仍是他的存活其间的语境,鲁迅曾经诅咒的恶,从未消失;他又看出(虽然并未说出),鲁迅时代的鲁迅读者可以立即去做什么,譬如游行示威,加入左翼,或者,干脆投奔延安,可是当代青年什么都不能做,做了,也做不成(这一层,也未说出),刘春杰只剩一件事,就是,阅读鲁迅,浸泡在鲁迅的魅影中,兀自“私想”。当他把弄三十年代左翼式的木刻,这种错了位的“私想”就变得对位,充满快感——人对于恶,诅咒不得,也是一种足以诅咒的厄运,但似乎因为有过鲁迅,这厄运便即卸脱,换来可疑的充实。在我们最靠近的历史中如欲找寻一个代为言说的人,恐怕便是鲁迅。十多年前某期《新周刊》主题封面,便横着醒目的两行字:

我们想要骂的,鲁迅早就骂过了。

这是多么沮丧的痛语,似在宣称我们何以无可作为,而口气又是多么快意,快意到可比阿Q的境界。

此外便是鲁迅生前身后的错位。他的书,原是写给苦闷、失落、孤独、边缘的人。《呐喊》的初版,仅八百册,日后有人要将鲁迅的篇幅移入中学课本,他以为不然,说不愿以自己的阴暗悲观,影响少年。鲁迅又再三说过,人到了只能写写文章,便是无可作为的征象……这分明是个过于清醒而看透的作家,以至想象自己的坟将被很快踏平。但鲁迅对自己的忖度——按照时兴的说法,或曰“定位”——并没兑现:日后,他成为一块他所嘲笑的巨“匾”,成了所谓“民族魂”。在他死去快要八十年后,现在,他在一个平民后生那里寻获他当初的位置:一个苦闷彷徨的人,写给另一个苦闷彷徨的人。

今日的读者得以选择许许多多作者,对自己的位。选择鲁迅,并当真忠实于这选择的人,大大减少了:我不以为这是鲁迅的贬值,今日的画家也得以选择许许多多种绘画,对自己的位。挚爱左翼式的木刻,并果断动手的人,更属罕见;我也不以为这是左翼木刻的贬值。我并非是在评论此书,依我看,刘春杰的书与画,其实与鲁迅及左翼木刻无涉:这是独孤的行为。一个与自己的时代多少存有错位的人,大抵孤独,而且有点狂热。倘若他发现鲁迅,可能因此肯定这独孤与狂热,并以自己的方式,与之依傍而周旋——假鲁迅之名。