“任性”十年张立宪

2016-05-30

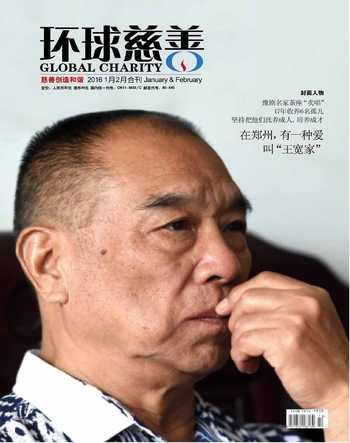

人物简介

张立宪:

毕业于中国人民大学新闻学院,著名出版人,作家,《读库》主编。因喜好数字六,以“老六”自称,网名“见招拆招”。现居北京。曾策划出版《大话西游宝典》《独立精神》《家卫森林》等文艺类图书,并有个人著作《记忆碎片》。过去十年来,以一己之力,创出中国出版界读书品牌《读库》的奇迹。《读库》为Mook(杂志书),是其主编的综合性人文社科读物类出版物,意为“阅读的仓库”,以刊发中篇非虚构文章为主,内容包括传记、书评、影评、历史事件等,每两月出版一期。

很难说《读库》和张立宪,谁成就了谁。有人因为《读库》知道了张立宪,也有人因为张立宪才知道《读库》。

《读库》丛书已走过十年。2015年12月28日晚,张立宪做客广州方所,与读者交流他的这十年。

这十年来,《读库》渐渐成为一个阅读品牌,曾有媒体称其主编张立宪为“孤独的造书者”。张立宪却不以为然,“如果我是编辑,我认为这个标题不合格”。

原因是他觉得自己不孤独,因为喜爱《读库》的人很多。在广州方所的讲座现场,粉丝者众,有人站在外面听。

这十年,出版业持续萧条,作为主编的张立宪还保有着文人的清高,照例不喜欢谈钱。他“任性”地做着自己喜欢的书,不怎么考虑市场。就像《读库》官网上那句不卑不亢的话,“我们把书做好,等待您来发现。”

这十年,张立宪身上的文人幽默一直没变,一直喜欢自黑。因为长着一张粗犷的不那么文艺的脸,他自称坛子脸,“像我这种脸能把屏幕挤爆。去年和罗辑思维(自媒体类互联网知识社群)的罗胖(罗振宇)合作,那个项目叫二坛映月——就是两个坛子脸。”

作为主编,对于什么书才是本好书,张立宪说没有标准答案。喜欢讲不确定性的他,唯一确定的是会坚持初衷、不计成本地把《读库》办下去。

本刊整理自《南方都市报》

从一个人到30个人

张立宪有个外号叫老六,可能比他的本名更有名。他笑言很多人叫他六叔,深圳很多小年轻叫他六伯。

2006年,京城出版人老六以一己之力推出《读库》,那是当时流行的Mook(杂志书)。当年,老六注册公司用的是他和太太的钱。后来很长时间内,《读库》的专职员工也只有他,他太太帮点忙。

这样一个人做一本书的状态持续到2008年。2008年前,《读库》没有专职员工。2008年上半年,《读库》才增加了两个员工。发展至今,《读库》已有30个专职人员。

老六说,一开始他也是文艺青年,无论偏好还是拥有的作者资源,都偏文艺一些。2000年,他开始被人关注,是因策划出版的两本书,《大话西游宝典》和《之乎者也罗大佑》。

但这十年,“文艺青年”老六在慢慢转变。“不能永远写罗大佑、周星驰”,他说,一开始做文艺时,确定的目标就是非虚构非专栏,不计成本。其实那时的报刊盛行千字专栏,甚至作者顺序也是固定的,当时觉得这些面孔太让人厌烦了。

而《读库》的编辑思路方向则是活态,希望读者和编辑互相激发;选题上让数万读者开放参与;营销上追求直达读者;内容制作上不遗余力、不计成本、不留遗憾,追求极致完美的产品形态。这些正是《读库》特立独行的关键。

十年了,不计成本依然是老六的原则。他说,《读库》一开始就把蓝图想得非常清晰,心里有准备,知道自己要的是什么。

谁的《读库》?

现在的《读库》已不是老六一个人单枪匹马在干了,他已有专业的团队支撑。他笑说:“大家是不是更愿意相信是我一个人?因为听起来更传奇。”

这十年来,老六经常被问到他和《读库》的关系。他的说法是,“智力活动没有标准答案,永远找不到一个完全对或完全不对的答案。当你作出决定,一定有相反的理由和动机存在,吵来吵去事情就甭干了,所以一定是‘独裁制一。

老六直言,不管他自己多么谦虚,不管他多希望淡化自己,他做出来的出版物的面貌就是他的面貌。“我们在整个出版业态中非常小,他可能就是我这样坛子脸的形象。像三联,董秀玉时代就是董秀玉的面孔”。在他看来,国外的商业模式很规范,也是这样,谁做掌门人,出品的文化产品就有这个人的气息。

但所谓“独裁”又非一成不变。老六说,处在信息海洋,不可能不受影响,“我喜欢这个行业,就是它充满不确定性”。

“不确定性”常常被老六挂在嘴边,他在谈到自己叫老六时也有如此表述,“最早是一个没有计划生育的年代,有很多老六。一个家族里的老大有相对固定的性格,比较忍辱负重,比较宽厚。老二比较叛逆,比较开放。排到老六,不确定性就多了。”

儿童阅读不需要强调

2012年,《读库》推出适合亲子阅读的《读小库》。谈及儿童阅读,老六说,世上没有完美的书,即使有完美的书也读不成一个完美的孩子。

很多家长强迫孩子读书。老六认为,阅读最需要的就是不要强调。如果你跟小孩说不要碰电门,总有一天小孩的手会插到电插座里。阅读就像空气、像水一样,不需要强调,“当然,北京的空气需要强调”,他调侃。

“我的小孩今天读了60本书真了不起,我的小孩读书的样子真可爱。”然后晒一个朋友圈,他不认为这是好的,他认为阅读的气场应该是自然而然营造的。

对于选书,老六说好书和不好的书之间的界限模糊。比如,银行的工作人员新入职要接受分辨真假币的训练,一种培训方法是让他背熟,深入了解假币的特征;另一种是让他长时间接触真币,大量地数真钱,当他接触到假币时,就会把假币排斥在外。

老六眼里的阅读也是这样。虽不能武断地判断一本书是不是好书,但尽量多地让小朋友接触好书,就像接触真币一样。好书的质感、手感、色彩搭配会带给孩子感觉,再给他读不好的书,他自然有不好的感觉,自然会把这些书排除在外。

老六也不赞同那些希望孩子时日寸刻刻看书的家长。他说,一天里至少要给孩子留出几个小时什么都不干,给孩子更多时间自由发挥,比让他固定接受某些东西会有更意想不到的效果。

对于《读小库》图书的选择,老六依然说出“不确定性论”,“我挑书不会强调获没获奖或畅不畅销,如果刚好获奖,我们也不会在销售时说它获了什么奖,会做畅销书之外的东西。”

“独裁”的主编

因为不计成本,老六的书的选题投入很大。他策划的《青衣张火丁》画册,历时五年,耗资百万,动用十余位摄影师,转战五座城市。最后,他干脆租下北京儿童艺术剧院的舞台,把国家京剧院的舞美、灯光、道具都拉来,花了整整五天,就为了进行专题拍摄。

谈到书籍出版的投入和产出,张立宪直言不喜欢这类问题。“如果把做书当成生意,这个公司是我的,我就是独裁。我愿意在这个项目上赔钱,我不需要向股东汇报。我觉得《读库》整体良性运转就可以了,我在确定这些项目日寸对经济上的回报考虑并不多,因为赔也赔不到哪去,这是问题的实质。”

他举例,投了100多万做一本画册,这笔钱是在4年里花的,是细水长流投的,这些钱不投也不知道干什么。

“所有出的书都在卖,只是有的卖得慢点,有的快点,没有真正出现灾难的书。”老六说有些书即使卖得慢,未来也可以收回成本。即使收不回来,也不会对整个经营产生大的影响。他认为任何一个出版社,都不可能本本书赚钱。做十本书,有八至九本表现平平,其他一两本就可以把成本摊平。

“我们还有几本看家书,让我们没有那么大的压力。所以确实没有紧张到要卖多少钱才能做,我已经摆脱这个紧张状态了。”自信的他如是道。

《读库》十年不涨价

在书籍和出版业受到冲击的今天,为什么《读库》还能游刃有余?老六说,“我觉得我们经营最好的一点就是脱媒”。

“在没有快递公司,还要通过邮局汇款的时候,我们已开始发展自己的订户,开始直营直销了口”老六表示。

他说自己超前的发展眼光,都是被经销商“欺负”出来的。他感慨,“2007年中秋节前后,我去银行提出一笔钱,还跟朋友筹了一笔钱,凑了大概10万块钱去支付纸厂的纸款。我那时十分沮丧,如果我做的书赔钱,我认了;但我的书卖得很好,为什么我还要到处去借钱?”

经销商对资金的占有盘剥让老六很头疼,“经常有几十万的应结账款总是在他们的口袋里发不下来,我觉得不能再依赖他们”。

2008年开始,张立宪就致力于开展直营直销,这是他认为自己成功的核心之一,“把预留给经销商和发行商的利润释放给读者,结果就是《读库》10年没有涨价,还有释放给书的品质,可以用好的纸、好的装订手段”。

2008年2月20日,《读库》网店在淘宝开张。当传统行业普遍认为互联网是敌人时,老六却认为它是朋友。“正是因为互联网,才能实现脱媒”,老六说,就是因为有了淘宝、天猫这些网站,直营直销的品种才越来越多。

他说,2012年,他和团队做了一本小书叫《我是你流浪过的一个地方》,这本诗集作者没什么名气,大家对当代中文诗歌也没什么认可度。当时他们就想这本书放到书店里不一定卖得动,索性不给其他渠道供货了,“到现在,这本书仅直营就卖了2万本”。

这本诗集之后,老六做的很多产品摆脱了对其他渠道的依赖。对此,老六很有几分自得,“我们有了一定的议价权和规则权,你要想进我的货,对不起,只有现款。没有现款,对不起,离开你我也能活。这样主动权就掌握在我们手里了。”

很多人也问老六做书会不会赔钱,他自信地说,肯定不会赔钱。他认为一本书真正的成本来自销售压力。

他打比方,像黄永玉这样“强势的作者”如果把出版物授权给你,提出要卖出10万本才授权,或是必须付10万本的版税才授权,这才是真正的压力和成本。

老六认为是《读库》和作者建立了相互信任关系,很多强势作者为什么会给出版商压力,是因为不信任。而《读库》恰恰解决了这一点。

“再版《护生画集》,版本无数,我们老老实实该给多少给多少。”老六说,我去上海和作者家属谈版税,家属竟说不要这么多。老六感慨,“没见过这样的,我们真正降低的是信任成本”。

作者家属告诉老六,各种出版商里,有的一分钱都没给过,有的从来不按合同办事,有的甚至模仿家属签名。

“我们出的书,很多读者照单全收,看都不看就下单。他就相信我们的书是值得购买的,即使有时没有那么动心也会去买。”老六表示这种信任很难达成,但《读库》做到了。

“我们不需要钱”

为了适应时代,老六也对自己的书进行了调整。他说,从产品线上,尽量做不容易被电子化的内容,像梁思成手绘图之类,被电子化的理由就没那么充分。

但他也承认《读库》团队2016年准备做两个实验。一个是一本书只做电子书,看能卖多少;另一个是一本书完全免费提供电子书。

“出版这个行业不景气,不因为这个行业是夕阳产业,书卖不出去是因为这个书做得不够好,让读者失望。”老六自信《读库》懂读者心。

他说,现在很多读者比出版人懂书。他们对产品的要求之高、了解之深超过了生产者。之前因为体制的原因,很多出版社编辑不爱书也不懂书,也不会自己花钱买书,他们做出来的书不会让读者满意。

老六说,解决这一点也简单,只需老老实实按照出版规律来办事,就自然有回报,“有一年年会我说过,我们按部就班做出来,就顺理成章活下去”。

五六年前,曾经有机构要投资《读库》。老六说,那会我想能给我们1000万,我就高兴得直哼哼。但五年后,没有这些钱,营业额能做到几千万都没问题。

“几年前抵制住那个诱惑。”老六笑称,他曾说过,他们不需要钱,钱也不需要他们。他认为做企业不是只有上市融资这条路。但出版行业增长太难了,当倾尽全力做一本书时,很多时候都是赔钱的。

对于未来,老六说,计划在10年前就确定了。几年前有读者问《读库》为什么不给孩子出书,现在他们做了。这几年大家问电子书什么时候出,他们也在准备做。

【朋友圈】

饭局上的“交际花”

老六是知名的北京“老男人饭局”中一员。这个饭局常出现的一些名字都颇有知名度,白岩松、崔永元、罗永浩、陈晓卿和柴静等。老六说,这只是普通的饭局,每个人都有自己的朋友圈,只是这些人基本都是做媒体的,处于传播的上游,做的事会让传播效率更好。

曾有人问老六,这些出席饭局的人是否给过他帮忙。老六直言,帮助肯定有,但最重要的是相互影响。所谓影响,就是一起摸爬滚打,会形成你中有我、我中有你的局面,你的思想我会借鉴,你的口头禅我也会用,你的习惯性动作我也会模仿。

“我们相处这么多年了,形成了共同人格,这个人格和每个人的个性相结合。”老六说,“我在自己的平台上很少晒这个。”

老六常笑称自己是“交际花”,可是又澄清说那其实是自黑。他说自己的生活非常简单,也从来没有什么事是要靠吃饭解决的,和他吃饭的就是生活中的几个朋友。他做的大部分事情不是靠哀求和利益交换来的。比如他请人写稿子,对方恰好也有这方面的热情。他跟一些作者都没见过面,通个邮件就成了。正因为生活中节省了大量这样的时间,所以他乏味到只能跟以上这些人一起吃饭。

演电影的“网红”

老六还和朋友们一起演过电影《神探亨特张》,这部由高群书导演的片子还曾获得金马奖最佳影片。《神探亨特张》由30多位“网红”出演,均是非职业演员。

作为主演的老六说,这个电影对他而言不是一部电影,而是一群好朋友一起做的事情,只是最后结出来的果实是一部电影而已。

老六解释,“我所经历的不是规范意义上的剧组生活,我也不是一个严格意义的演员。但在拍摄过程中,已经体会到影视圈让人不喜欢的地方,电影还没拍完,我心里暗暗决定我的演艺生涯到此结束”。

“出版这个行业虽然很小,但让我待得踏实自在,做事规矩,我愿意待在这个小天地里自在生活,不想去那个地方走红毯了。”他称。