论汉语构词法之“N+X”组合

2016-05-30薄刚韩淑红

薄刚 韩淑红

[摘 要]一种大量存在于上古汉语词汇中的“大名冠小名”偏正结构的主要组合特点为前语素是事物类名,后语素是其下位小名。根据原型论对这一独特构词法“N+X”式的内部组合特征的深层分析和历时发展状况的研究表明,认为其在秦汉后就丧失生命力而消亡的观点有待商榷。

[关键词]构词法;大名冠小名;历时;N+X组合

[中图分类号]H13 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2016)03-0062-05

Abstract: There were lots of structures of generic name with specific name of Chinese morphology in ancient Chinese lexical combination, and its typical feature is the front morpheme which belongs to generic name and the back morpheme which belongs to specific name. The research studied the structure of N plus X from the semantic combination and diachronic development according to the prototype theory, and got a conclusion that this structure had lost its life after Qin-Han Dynasty should be corrected.

Key words:Morphology;Generic name with specific name;Diachronic;N+X Combination

构词法/造词法(Word formation)属于“形态学”概念,布斯曼认为是由歌德首创,指关于生物的形态和结构的学说,在19世纪被语言学接受,用作屈折和构词法的总称[1](p.348)。《现代语言学词典》对“构词法”从广义和狭义进行了区分[2](p.389)。从结构主义研究方法向现代语言学发展的过程中,形态学的研究目标包括确定词类划分、屈折规律描写、分析语法范畴、构词法等。构词法的主要研究范围涵盖考察新词的基本成分、组合原则和语义功能等。Matthews[3]、Greenberg[4]、H.Andersen[5]、S.Andersen[6]等学者在构词法方面做了相关研究。

狭义构词法就是词的内部结构方式,即语素与语素之间的关系问题,既是语法的问题,也是词汇的问题。汉语界关于构词法或造词法的研究成果也相当丰富,主要代表学者有陆志伟[7]、张寿康[8]、任学良[9]、葛本仪[10]、刘叔新[11]、万献初[12]、周荐[13]等。总体而言,汉语构词法大体经历了从语音构词、词义构词,到结构构词的发展过程,其中词义造词与结构构词能产性较高。史存直指出:“两汉后,复合词和添缀词成为主要构词方法,尤其是复合词更具有优势地位。”[14](p.496)通过利用语言中已有的材料进行组合,对原有的单音节词汇进行不同排列组合从而产生新的结构,汉语词汇实现了不断地发展。词汇双音化进程中,不同构词法的衍生不是同步的,联合和偏正结构产生较早,并且在汉语史的各个时期其产生的词汇量所占比例也较大。其中偏正式构词中的一类“大名冠小名”模式,如“草芥、鸟乌”等,学界一种观点主要如孟蓬生认为,秦汉两代是其消亡的时期[15](pp.183-184)。邢公畹也认为:“‘以小名冠大名后来发展成为一种相当能产的构词方式,在现代汉语中尤其如此。而‘以大名冠小名的构词法大约在秦汉之后,便逐渐失去了生命力,人们不过沿袭其先秦之成例而已,很少有发挥创造了”[16](p.358)。李瑞、张志毅通过对汉语词汇中体点复合词如“手指、树根”[17]等研究,认为汉语词汇语义中大量存在整体与部分的组合。我们认为,体点复合词的定位是传统概念“大名冠小名”的术语化,是对认为这种构词法失去生命力的反证。本文尝试对这一构词法N+X结构在原型论框架下从历时视角做进一步研究。

一、大名冠小名的内涵

(一)原型界定

《苟子·正名篇》云:“物也者,大共名也;鸟兽也者,大别名也。”这是古人对周围事物类别细化认识的反映。荀子的“大共名”简言之为“大名”,相当于形式逻辑中所说的“属概念”或“类概念”。而“大别名”简言之即“小名”,等于形式逻辑中的“种概念”,也是“类概念”下的小类。《说文·犬部》:“类,种类相似也”。概念的种属分类相当于词汇中上下位词,虽有层次,却又存在共性。因此,小名有大名的属性,大名能附注小名,可以显示小名的上位概念。这也是偏正式构词中名语素+名语素简称“N+N”的高产组合。

但是,这种双名组合中为什么大名在前小名在后呢?俞樾在《古书疑义举例》中认为,是古人“正名百物,有共名别名之殊”[18](p.36 ),提出“大名冠小名”乃古人之文,则有举大名而合之于小名使二字成文者。如《礼记》言:“鱼鲔”,鱼,其大名;鲔,其小名也。《左传》言:“鸟乌”,鸟,其大名;乌,其小名也。《孟子》言:“草芥”,草,其大名;芥,其小名也。《苟子》言“禽犊”。禽,其大名;犊,其小名也。皆其例也。可见,此类大名冠小名的构词特点即类名在前,下位小类名在后,构词的两个语素都是名词,我们认为:这种组合是“大名冠小名”构词方式中的原型。如“虫螟、虫蝗、虫蛇、虫蚁、鱼鲔、鸟雀、兽鹿”等类词都是原型典型成员,前语素是后语素的上位大名,后语素是前语素的下位小名,组合后即为大名冠小名结构中的“N+N”类。

(二)N+X的界定

从某种意义上说,认为大冠小构词生命力消失的观点主要聚焦在这类构词的典型成员上,随着词汇学前沿理论的发展,用系统论的哲学视角观察汉语构词的相关现象,即可洞见其隐含的机制。很多学者关注到了汉语词汇的整体与部分关系,如陆志伟对“袋鼠、机关枪、螺丝钉”[7](p.49)等词的界定;董秀芳对“衣领、眼皮、瓶盖、壶嘴、船头”[19]等词皆属于对汉语构词法中前后语素的关系探讨。李瑞等认为,“体+点”式词汇更多,“点+体”[17]式构词则较少。

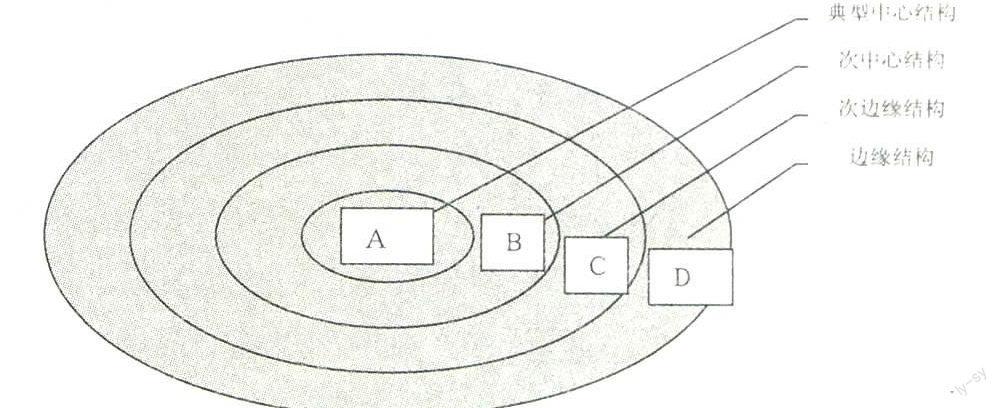

根据原型范畴论,典型成员与边缘成员之间是有梯度的连续统。大名冠小名在上古汉语中是一种常见的构词方式,在这一小系统内“大名+小名”的偏正组合结构是连续统中的中心典型成员,但这种典型构词模式外围还分布着大量非典型成员,我们用“N+X”来表示这类构词的内部形式,其中N是这种构词中的前语素,X是后语素。下文我们讨论的“大冠小”,都简称为“N+X”。下文不再注释。事实上汉语词汇中整体与部分关系的组合是大冠小外延扩大化的表现,以下我们尝试在历时视角下探讨N+X外延扩大发展的聚合特点,从中发现N+X构词法的演变特点。

二、N+X组合在古汉语词汇中的历时特点

典型的大名冠小名构词方式已引起了学界的重视。除了早期俞樾在其《古书疑义举例》中提到的少量词语,很多学者对此类词汇构词法也进行了研究,如邢公畹、孟蓬生观点的核心在于“N+X”构词方式既不能产也不持续,只是秦汉以前上古汉语的构词结构之一,他们认为这种构词没有生命力,只是上古的词汇组合特征。

(一)上古汉语先秦时期的“N+X”分布

大名冠小名在上古汉语中是一种常见的构词方式,我们根据原型论对上古汉语词汇这种N+X结构进一步考察整理分析后发现所见词汇的内部结构笼统看来似是一种,深入分析组合内的语素构成可见其分布具有一定的系统连续性。如下图所示:

1.N+X典型中心结构

如上图所示,A区域分布的是汉语词汇中“N+X”结构的典型中心成员,其中词汇中的前语素N为大类名,后语素X为小类名。上古时期的这类词如下:

N为动物类名,X为小类名的如“虫螟、虫蝗、虫蛇、虫蚁、鱼鲔、鸟乌、鸟雀、兽鹿文中古汉语词汇及语句均取自陕西师范大学袁林主持的“汉籍全文检索系统(二)”。”等。

N为植物类名,X为小名的有“草芥、草莱、草菅、草茅、草苴”;“树杞、树桑、树檀、树栈、树檀、树桃”等。

2.N+X次中心结构

如上图所示,B区域分布的是汉语词汇中“N+X”结构的次中心成员,其中词汇中的前语素N为地域名词、称谓、官位、封号名词、时间名词、职业名词、自然物名词、非自然物名词,后语素X为具体名称。

上古汉语复合词中的N+X结构大部分为专名词。其中大名N是称谓名词,包括地域、亲属称谓、君主称号、祖先庙号、首领称谓、性别区分称谓、自然物、神名等。小名X一般是具体人名。这一类组合结构占相当大的比例。

甲骨文、金文时代的上古汉语早期文学记录中,词汇中如“帝尧、城濮”一类的N+X构词特点尤为明显,一般采用大名在前,小名在后的组合顺序。N和X包括国名、地名、人名、日名、星名、动物名、植物名、水土名等。孟蓬生研究认为,“有”或“句”在先秦时期往往古国名前,如“有虞、有夏、有莘、有鬲、有穷、有缗、有仍、有贼、有邰、有扈、有苗”等,从构词法类推角度上将其训为“国”,包括“句须、句吴”等一类词,问题就豁然开朗了。当然关于“有”的研究,学界的看法并不一致,将其视为词头或助词者不在少数,在此不再展开讨论。

早期先民多依傍高地而居,地邑多以丘名。甲骨文中有“丘商、丘雷”;《左传》有“丘皇、丘莸、丘舆”。N为地形名,X是所在地名。在居住地“丘”后发展有了“城”,因此地名中N为“城”,X为具体名称的词汇见于《左传》的如“城父、城郜、城棣、城钮、城颍、城麇、城濮”等。

在甲骨文、金文、传世典籍中出现的如“且甲”、“父乙、父甲、父庚、父辛、父壬”;“母甲、母辛、母丙、母己、母癸、母壬”;“兄乙、兄丁、兄戊、兄己、兄癸”;“子丁、子庚、子癸”;“帝尧、帝舜、帝鸿、帝夷羿、帝丁、帝乙”;“后羿、后夔、后土、后缗、后杼、后稷”;“王亥、王恒”;“祖甲、祖乙、祖戊、祖辛、祖庚”;“妣甲、妣乙、妣丙、妣戊、妣己、妣辛”;“侯屯、侯喜、侯虎”;“女娲、女歧、女夷、女娃、女祭、女匣”;“子渔、子汰、子雍、子贡”;“妇好、妇口、妇姘、妇良”;“母犬、母丁、母雀、母子”等,N为称谓类名,X为不同的称谓。

N为时间语素,表干支纪日,X为具体日期见于《小屯南地甲骨》的构词如“日甲、日乙、日丙、日丁、日戊、日己、日庚、日辛、日壬”。

N为官位或职业名,X为人名。甲骨文中如“亚单、亚雀、师贮、师般、小臣妥、小臣啬”。金文中有“亚尹、亚哭、史颂、史免、师望、师旅、小臣单、小臣缶、作册大、作册般”。《左传》中的“史佚、史苏、师悝、师旷、宰孔、宰晅、卜出、医和、医衍、匠庆、巫皋”等。

N为星名,X为具体小名的如“星鸟、星火、星虚、星昴、星孛”。

N为水、河,X为小名的如“水潦、河漳”。

N为非自然物名,X为具体小名的如“神天愚、神耕父、神耆童、神陆吾、神蓐收”等。

3. N+X的次边缘结构

如前文上图所示,C区域分布的是汉语词汇中“N+X”结构的次边缘成员。此类成员中的前语素N为物名,后语素X为其自身内在属性。其中语素X有以下两种情况:

X1为前语素的区别性质特征。如“桑柔、穹苍、子都、女桑、女墙”一类。前语素为事物或人称谓名词,后语素则是前语素的自身内在属性特征,是前名词所具特征之一,起修饰作用,是广义的小名。

X2为前语素的区分性别词。如《孙子算经》中有“鸡雏、鸡母、鸡翁”一类。后语素主要作用是区分前语素的性别特征。

4.N+X的边缘结构

如前文上图所示,D区域分布的是汉语词汇中“N+X”结构的边缘成员。这类成员中前语素N为方位名词,后语素X为所在方位当事。如“中流、中露、中河、中国、外门”等一类在上古时期都是方位名词语素在前,方位当事语素名词在后,不同于今义。

由上可见,在上古时期汉语构词中的N+X结构是比较常见的,在数量和小类分布上从典型中心、次中心向次边缘、边缘递减辐射。反映出上古时期人们对事物的认识比较注重大类名优先原则,即事物的共性语素先于小类名的顺序规律。而在非典型N+X的次边缘区域,又显示出方位优先特点;边缘区域则以名称在前,特征在后的顺序为主,边缘区域这类组合的数量较少。同时,上述N+X结构的大面积分布中,甲金文中也可发现小名冠大名现象,如“祖乙”又作“乙祖”,“妣庚”又作“庚妣”,“父甲”亦作“甲父”。神名大都采用大名冠小名语序的,《山海经》中也有如“泰逢神、二八神”等异序组合,这种异序情形既是上古汉语构词的显性特征之一,同时N+X结构双向组合的共存情形也表明上古汉语的词汇构词已开始渐变。

(二)中古及以后时期N+X考察

甲骨文中“妇姘”亦作“姘妇”,“妇口”亦作“口妇”的情形在上古时期并非常态,而只是大名右向偏移的一种迹象。经秦汉人增删的《山海经》出现的小名冠大名和N+X并存情形则已比较多见,如草名“莽草、华草”等。因此,大多学者认为,“N+X”的逆序构词不晚于汉代。原作“星虚、星昴”的姓名,在马融、郑玄的注疏中已变为“虚星、昴星”,也反映了构词序的变化。左林霞认为:“《左传》里大名冠小名的格式,杜注已改为“小名+大名”。先秦所特有的一种格式,杜注里全然没有这种现象。”[20]孟蓬生认为:“秦汉两代是大名冠小名语序消亡的时期。”[15](pp.183-184)我们认为,这种观点看到了汉语词汇“N+X”构词中,典型成员语素组合的顺序变化,但却忽视了N+X结构次边缘及边缘组合的再生力。

1.边缘成员“儿女”考察

N+X结构的次边缘成员中,X可为性别区别语素。“儿”是儿女的统称,古代男孩子称为“儿男、儿子”,女孩子称为“儿女、儿女子”。以下我们以“儿女”为案例,考察其在汉到唐宋语料中的分布情形。

故呼卿,欲属以军事,而反效儿女子泣涕乎。(《东观汉记·卷九》)

男儿要当死于边野,以马革裹尸还墓耳,何能卧床上在儿女子手中耶?(《东观汉记·卷十二》)

丞相岂儿女子邪,何谓咀药而死!(《汉书·卷八六·列传第五六》)

沛今善公,求之,不与,何自妄许与刘季?吕公曰:“此非儿女子所知。”(《汉书·卷一上·帝纪第一上》《史记·卷八·本纪第八》)

今使者中刺客,无以报国,故呼巨卿,欲相属以军事,而反效儿女子啼泣乎!(《后汉书·卷一五·列传第五》)

今日长者为寿,乃效女儿呫嗫耳语!唐代司马贞[索隐]曰:女儿,犹云儿女也。(《史记·卷一○七·列传第四七》)

其声低,似听儿女语,小窗中,喁喁。(王勃《崔莺莺夜听琴》)

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。(韩愈《听颖师弹琴》)

儿女泪,君休滴。(辛弃疾《满江红·送李正之提刑人蜀》)

彼此须髯如戟,莫作儿女态也。(苏轼《答陈季常书》)

以上汉代到宋代文献语料中的“儿女”分布表明其前语素“儿”都是大名,后语素为性别区别小名。只是汉代的“儿+女”和“儿+女子”的后语素小名“女子”,组合后增加了贬义色彩,而共存的转序组合“女儿”一般没有语用附加义。发展到唐宋时其组合又回到N+X。由此可见“N+X”的这一类组合不但没有消亡,反而在历时演变中增加了词汇的色彩义。

2.边缘成员“人才”考察

N+X结构的边缘成员中,后语素 X为前语素的内在属性特征。我们以“人才”为例,加以考察其历时特点。“人才”的前语素“人”为类名,后语素“才”为前语素的内在属性特征之一,在历时语料中分布如下:

人才参差大小,犹斗不以盛石,满则弃矣。(《全上古三代文·卷六》)

有智若无智,有能若无能,道理达而人才灭矣。(《通玄真经·卷第四》)

天下不可以智为也,不可以慧识也,不可以事治也,不可以仁附也,不可以强胜也。五者,皆人才也。(《淮南子·卷十四》)

居必人才,游必帝都,托之乎观风。(《中论》)

殿下若超用寒悴,当令人才可拔。(《晋书·卷七六·列传第四六》)

会有诏于士族中选人才尚公主,衣冠多避之。(《旧唐书·卷一四九·列传第九九》)

牢笼易制之人才,玩愒有为之岁月。(《桯史·卷第七》)

“人才”在汉以前的上古时期已大量出现,但并未凝固为一个词,意义上泛指所有人的才能。随着“人才”的高频使用,词义的分化引申,到了汉代已出现N+X的凝固结构,指有才能的人,后语素“才”成为这类人的内在必要特征。并且这种结构持续发展到明清,当然在这过程中,同样有语素逆序词“才人”,也指同义。但我们认为,“才人”指有才能的人,是从其“宫中女官号”原义,因“女子有才能”得其称号,扩大所指义引申为所有有才能的人,并非从“人才”转序而来。我们对汉代文献语料调查发现“人才”特指有才能的一类人,“才人”并无此义。

通过以上两例的历时考察,虽不能证明“N+X”结构的所有情形,但可以说汉语的这种构词法并未消亡,也不纯粹表现为先秦的残留。而是有了新的构词特征,原来的边缘组合结构有向中心区域扩散的迹象,N+X的典型结构则趋向于转序组合。

三、现代汉语N+X组合的新特征

前文提到的一些学者认为,《山海经》中山川草木虫鱼鸟兽之名,一般采用小名冠大名的语序,反映出大名冠小名语序很早就受到了小名冠大名语序的威胁,并最终走向消亡。可是《召南·羔羊》“羔羊之皮”的“羔羊”是小名冠大名,义为“小羊”,发展到现代汉语则为N+X组合的“羊羔”。我们认为,N+X的构词方式既没在汉代后消亡,也未在现代汉语构词方式中丧失构词能力,而是既有原型的N+X特征,同时又演化生出新的组合特征。

(一)N+X的原型分布

根据原型论我们认为,现代汉语词汇的N+X结构依然具备上古时期的分布特点,如“色彩、时日、年月、岁月、衣衫、火焰”等为N+X典型组合,其中前语素N为类名,后语素X为小类名,是大名冠小名的原型成员。“人才、人妖、鬼才、火光”等为N+X次边缘组合,前语素N为类名,后语素X为类名的内在属性。如“鸡母、狗公、猫母、猪哥、鸭角、虎母”等N+X组合为边缘成员,而且大多活跃在方言区,其前语素N为动物小类名,后语素X为其性别区别名。

(二)N+X的新生组合分布

除了原型论指导下“N+X”组合的区域划分连续统,汉语词汇的这一构词模式在现代已然具有了新生态分布。学者李瑞等文中将“船舱、肚脐、波峰、鞋底、果仁、笔锋”[17]等309个词看作体点复合词,并根据词的两个语素X、Y之间存在整体与部分的不同义素关系把这一类词划分为四个类型,其中“花苞、裤裆、山崖、眼眶、鱼鳞”等为一类型共有28个;“靶心、鸡冠、墙根、鱼刺”等为一类型共213个;“窗棂、房檐、果核”等为一类型共9个;“车厢、帽舌、衣兜、墙头”等为一类型共59个。

我们认为运用哲学概念的整体与部分关系切分出来的这类词语都属于“N+X”组合,事实上语言世界主体对这些词汇的把握在于后语素X,将焦点关注在后语素X的义素特点上,更利于快速掌握词义核心。因此,N+X的新生组合根据后语素X的义素显性分布包括以下情形:

(1)N为类名,X1为其组成部分名。如“菜叶、菜根、菜花;树叶、树枝、树根、树干;草叶、草根;房门、房梁、车灯、车胎、鼻孔、鼻梁”等。

(2)N为类名,X2 为前语素的产物。如“鸡蛋、鸭蛋、牛奶、羊奶”等。

(3)N为处所类名,为后语素X3为本应存在处所。如“海鱼、海龟、河蟹、土鳖、天神、水草、路灯、台灯、山洪、墙报、地洞、背筐、背篓、壁灯、壁画”等。

(4)N为类名,X4为其外部显著特征。其中一些后语素X为N的静态特征:如“乳峰、法网、浪花、月牙、脸蛋、脑袋、糖瓜、雨幕、袜船、虾米、煤砖、瀑布、情丝、露珠”等。这类词的核心义的把握主要通过理解后语素义征与前语素的形状相似性;而如“石棉、菜干、饼干、肉松、云烟”等的构词重在用后语素义征的质感表达前语素特征上;如“云海、人浪、电流、鞋拖”等一类N+X的构词则用后语素X的动态义征表达前语素N的义素;如“船只、马匹、车辆、人口、纸张、物种、事件、花朵”等一类构词中X为前语素N的类名量词,这种N+X的构词可谓汉语构词的独到之处。

在N+X的新的组合特征中,除个别情况为南方方言词汇特点外,这些构词法中大部分的N或X都可以被替换,具有很强的造新词能力,篇幅所限不再列出。因此,通过对“N+X”结构的历时考察我们认为上古时期大量存在的这种构词模式,随着语言的发展,除了其中的典型原型“类名+小类名”组合顺序发生了右向转移,其次类及边缘区域构词方式并未消亡,而是不断发展并孳生出新的构词方式且具有较强的生命力。

四、余论

在现代汉语普通话或方言词汇中,仍大量存在这种“N+X”结构,是“大名冠小名”构词的继承和衍生,不应简单地将其视为上古汉语的遗迹。这种独特的汉语构词方式之所以存在,主要原因之一在于,用简单的双音表层语素组合后的词汇包含了不同且丰富的深层语义,这与语法生成求简的经济原则相一致。当然,对“N+X”结构的组合能力、深层语义,以及语用色彩等方面,我们拟在更大范围的词汇中进一步验证,以促进汉语构词法的共时和历时研究。

[参 考 文 献]

[1][德]哈杜默德·布斯曼.语言学词典[K].北京:商务印书馆,2007.

[2][英]戴维·克里斯特尔.现代语言学词典[K].沈家煊译.北京:商务印书馆,2011.

[3]P.H.Matthews,Morphology, An Introduction to the Theory of Word-Structure[M]. London.1974.

[4]J. Greenberg,Universials in Human Language[M]. Word Structure, Bd.,1978.

[5]H. Andersen, Morphological Change[M]. In: J. Fisak (ed.): History Morphology . 1980.

[6]S. Andersen,Morphological Theory . In: F. Newmeyer(ed.): Linguistics. The Cambridge Survey[M]. Cambridge University Press, Bd. 1, S.146-191.1988.

[7]陆志韦,等.汉语构词法[M].北京:科学出版社,1957.

[8]张寿康.构词法和构形法[M].武汉:湖北人民出版社,1981.

[9]任学良.汉语造词法[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

[10]葛本仪.汉语的造词与构词[J].文史哲,1985(4).

[11]刘叔新.汉语复合词内部形式的特点与类别[J].中国语文,1985(3).

[12]万献初.汉语构词论[M].武汉:湖北人民出版社,2004.

[13]周荐.汉语词汇结构论[M].上海:上海辞书出版社,2004.

[14]史存直.汉语史纲要[M].北京:中华书局,2008.

[15]温端政,沈慧云,主编.语文新论:《语文研究》15周年纪念文集[M].太原:山西教育出版社,1996.

[16]邢公畹.邢公畹语言学论文集[M].北京:商务印书馆,2000.

[17]李瑞,张志毅.汉语的体点关系和体点复合词[J].中国语文,2014(1).

[18]俞樾.古书疑义举例五种[M].北京:中华书局,1956.

[19]董秀芳.整体与部分关系在汉语词汇系统中的表现及在汉语句法中的突显性[J].世界汉语教学,2009(4).

[20]左林霞.《左传》杜注复合词的考察[J].云南师范大学学报,2004(11).

(薄刚:吉林大学博士研究生,编审;韩淑红:鲁东大学讲师,文学博士)

[责任编辑 陈 默]