书法创作中的“生”与“熟”

2016-05-30范彦奎

摘要:书法创作中经常提及到的“生熟问题”,是书法创作中需要处理好的一对辩证关系,也是从书法学习到书法创作的基本规律,包含着深刻的艺术哲理。从“生”到“熟”是必然、从“熟”到“生”是突破,即“由生而熟”是继承,“既熟能生”是创新。

关键词:书法;艺术;字体

中图分类号:J292.1文献标志码:A文章编号:1008-2921(2016)06-0087-03

“生熟问题”是我们在书法创作中经常提及的问题,包含着深刻的艺术哲理和从书法学习到书法创作的基本规律。“熟”与“生”是关乎书法艺术创作的两个重要的美学范畴。

一、从“生”到“熟”是必然

“熟”,指的是书写者技法精湛,点画、结体均符合书法美学规则,毫不含糊。初学手生,继而手熟,复又手生,后又手熟。熟练掌握技法,是书法创作的前提。用笔千古不易。各种书体的不同技法规则,用笔规则的理解,初学者将学习到的技法转化到手上功夫,是一个漫长的过程。这个过程就是从“生”到“熟”的过程,是量化的过程,是由量的积累而引起质的变化的过程。学习书法就是要经过无数次重复的练习,才能把帖中的笔法、字法、章法铭记在心,挥运于手。

书法创作,是在掌握笔、墨、纸的基础上,由书技向书道探索的过程。从毛笔笔性、浓淡墨变化、各类纸到各书体中的笔法,每一项深钻进去都大有学问,都需要花费大量的时间和精力去学习琢磨。虽不一定能精通,但是要想实现自如的书法创作,熟悉掌握则是必然。

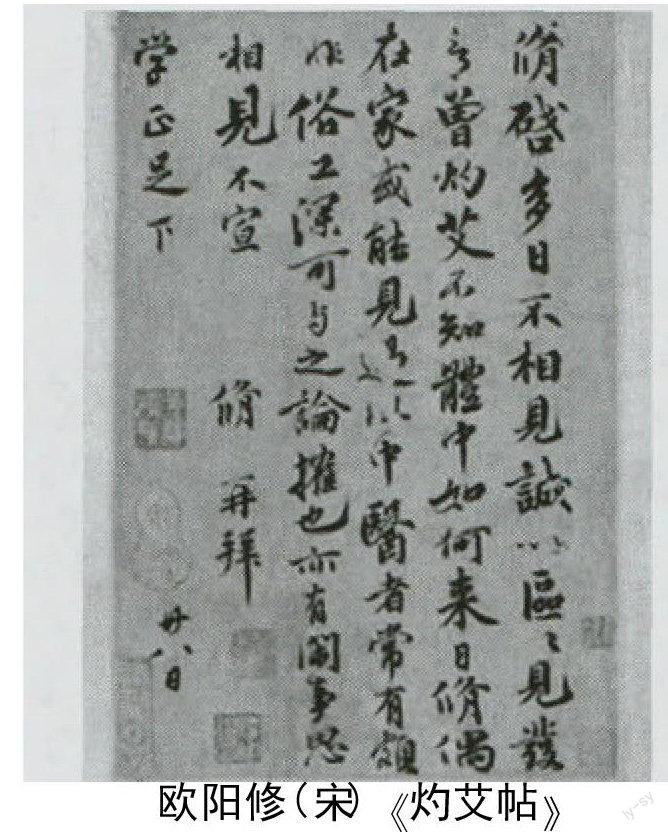

书法创作中往往要求自然流露情感,通过熟练高超的技巧进行表达,所谓“意在笔先”。在下笔前,已胸有成竹;下笔时,每一笔自然生发,章法喷薄而出,全篇了然于胸,创作者一气呵成,运筹帷幄,挥洒自如。只有在大量书写、具备“熟”的手感、笔感,才能快速书写出作品,其中反映出的气质面貌同样是与“熟”相应的艺术表现效果——流畅、轻便、利落,呈现出自信飞扬、畅快淋漓的感觉。如欧阳修所言,“作字要熟,熟则神气完全。”

[TP<范彦奎1.jpg>,BP]

[HTF][JZ]欧阳修(宋)《灼艾帖》

有人认为过于熟练就会圆滑,会“俗”。但是,如果连熟都没有做到,就更谈不到俗。现在绝大多数写书法的人都因为信息社会的影响,心智无法专一,练字的手不熟。既然熟的过程达不到,落于俗套就更无从谈起了。因此,“熟”是必须的,是书法创作的第一步。

二、“生”是对“熟”的升华与超越

不加克制、放任的“熟”是危险的,这个时候需要“生”的思考。太熟则媚俗,熟而能生则高雅。从“熟”走向“生”,从长期大量临摹古人碑帖到尝试进行书法创作,书写出自身独有面貌和审美特色的作品。

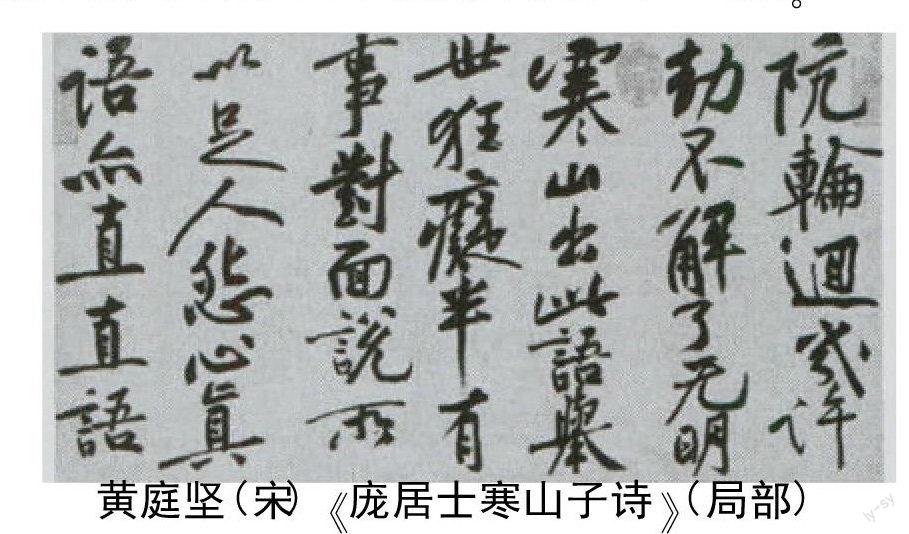

唐代的书法技法非常成熟,可谓登峰造极。宋代书法发展如果继续在技法上下功夫,面临的可能就是“死胡同”。以宋四家为代表的宋代书家,在熟谙晋唐笔法的基础上,积学深至,力求突破,以意书情,从“生”实现了新的艺术高度。

[TP<范彦奎2.jpg>,BP]

[HTF][JZ]黄庭坚(宋)《庞居士寒山子诗》(局部)

明清书法对“生”做了最好的诠释。明清书家们从书写形式到书写内容都突破常规,不再执着于精“熟”,别开“生”面[1]。由于当时社会和官场的畸形,书法家们只能借助艺术,独抒性情,用笔墨描摹出的文字,构成具有抽象审美价值的语言。

[TP<范彦奎3.jpg>,BP]

[HTF][JZ]祝允明(明)草书作品八大山人(明末清初)草书作品

追求古拙、高雅、清新、自然的风格是书法创作其中的一种境界,内含生涩、稚拙之味。所谓“笔墨间宁有稚气,毋有滞气;宁有霸气,毋有市气。滞则不生,市则多俗,俗尤不可侵染。”[2]黄庭坚认为,“凡作书之害,姿媚是其小疵,轻佻是其大病。直须落笔,一一端正。至于放笔,自成行草,最忌用意装缀,便不成书矣。”[3]可见,作书不能“用意装缀”,故意模仿儿童字体[4]。在书法上,所谓的“返童”现象,是艺术的纯化,看似天真,却不失矜持;乍看玲珑,却不乏朴拙;察之随意,细品则法度内蕴,体现着一种稚拙美,是艺术的高境界。所以,“生”是在“熟”的基础上艺术表达的恣意率性。

三、“生”与“熟”在创作中的应用

从生到熟,委实不易,由熟再生,难上加难。所有艺术创作普遍要经过一个由生到熟、熟而再熟、熟后还生的历程,而后“人书俱老”。

当今书坛不乏有书家写了几十年的兰亭,还说自己书法到今还没写好,虽然持之以恒的精神值得称赞,但是这样的书者对书法以及生熟等书法审美的认识是严重不足的。还有书者临摹水平高超,几可乱真,作品频频入选全国各类临帖展,但创作作品却很一般。这也不是书法之道。

大凡一幅成功的作品,常常是书家人格、学养、功力全方位的体现[5]。若把自己当作复印机,既没有手上功夫,也没有自己的思想,只是从碑帖上生搬硬凑,写出来的作品没有艺术可言,更谈不上什么独具个性。即便写得同帖上差不多,只能算是具有一定的临摹水平,而不是书法创作。

董其昌在论书与画时说道,“画与字各有门庭,字可生,画不可熟。字须熟后生,画须熟外熟。”[6]字与画不同,写起来不可重复描画,画可以不断涂抹,描画,修正,字不然,一笔下去,不可更改。初学写字,个性东西多,共性东西少;一段时间之后,共性东西多,个性东西少;最后形成风格时,个性东西多,共性东西少。

黃惇先生认为,董其昌所谓的“熟”可以看成是于古人书法中得到的“他神”,“生”则可看成是超越古人的“我神”[7]。这可谓书法三境界,第一境看山是山,看水是水,第二境看山不是山,看水不是水,第三境看山仍是山,看水仍是水。

孙过庭云,“心不厌精,手不厌熟”。书法也好,绘画也好,都讲究一个熟后生。熟后生,就是首先在熟的前提之下,给人感觉写出来之后很有深度,而不是随意书写,没有法度。在熟练到一定程度的时候,往往会因为熟而快,熟而随意。要掌握好生熟之间的度,既不能不熟练生涩,也不能因为熟练而油滑。这是一个辩证的关系,熟是必须的,如果不熟,写得很生,创作更是无从谈起。

书法创作出的作品应是各具面目的,书家面目的形成是极其复杂的,是由多种因素造就的。即便是同一书家的不同作品就其风格来说,也是各具特色的,因为真正的艺术有不可再现性。如王羲之书《兰亭序》,初以小疵,欲改前迹,又书三十余遍,真正传世者为此而已。

事物的发展都有他的生和熟,把握好尺度,是学习书法的关健。以艺术的积累和创作思维,在书法瀚海里不断地摸索来充实自我,才能悟之其道。线条在浓淡中散步,意趣于朦胧中生发。把握好熟和生之间的辨证关系,才能有益于发挥自我创作的大空间。书法艺术的最高境界应要有:科学家的毅力,诗人的情感,杂技家的本领,哲学家的头脑。

书至成时,当以“心与手合,手与笔合,笔与纸合,纸与墨合”。当然,它与信笔是有质的区别的,“信笔是作书一病,回腕藏锋,处处留得笔住,始免率真”。[8]董其昌也说:“作书须提得起笔,不可信笔,盖信笔则波画无力,提得起笔,则一转一束处皆有主宰。”只有这样,才能随机生发,在生拙平淡中有新意,有变化,有创造,有胆魄。作书,虽挥运成风,而气象超越,神采飞扬,无意于工而无不工,无意于法而皆法。“参禅而知无功之功,学道而知至道不烦。”这是一种“从心所欲不逾矩”的自由王国的境界。

四、小结

综上所述,“由生而熟”是入帖,即继承;“既熟能生”是出帖,即创新,亦即表现自我。大凡学书者,能入未必能出,能出亦未必能真入,必真入,再思真出,才是学书之正道。若未真入便思“出”,“犹未能庄语,乃作放言”,学书者不可不戒之也。

参考文献:

[1]熊秉明.中国书法理论体系.北京:人民美术出版社[M].2012:75.

[2]刘立士.从“作字要手熟”到“字须熟后生” [J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2014(9):190-193.

[3]陈振濂.恢复书法的“阅读”功能——“展厅文化、展览时代、展示意识”视野下的书法创作新理念[J].文艺研究,2011(8):126-133.

[4]陶尔圣.对书法艺术的时间性领悟——兼析书法创作中的空间理性误区[J].哲学动态,2012(11):94-97.

[5]郭列平.“以临代创”与“为创而创”——对当前书法创作的一点思考[J].书法, 2012(12):50-51.

[6]蒙建军,周斌.董其昌“淡说审美观”的实现[J].中国书法,2014(13):194-196.

[7][JP4]吳鹏.禅林话语与书法观念[J].中国书法,2016(2):52-53.

[8]韩邦山.浅谈当代书法创作的方法[J].美术教育研究,2014(22):28.[ZK)][HT][FL)]