变易理论在地理非连续性文本教学中的应用

2016-05-30王媛媛溧阳市竹箦中学江苏溧阳213351

王媛媛(溧阳市竹箦中学, 江苏 溧阳 213351)

变易理论在地理非连续性文本教学中的应用

王媛媛

(溧阳市竹箦中学, 江苏 溧阳 213351)

摘要:“无图不地理、无图不成题”。以地图为代表的各类地理非连续性文本是地理学科的显著特色,同时也是地理教学内容的重要组成。运用地理非连续性文本,是地理教学的重要任务;运用好地理非连续性文本,有利于培养学生的地理基本技能,提升学生的学科素养,提高地理教学效益。尽管“图无定式,表无定法”,但也“万变不离其宗”。运用变易理论指导地理非连续性文本的教学,具有重要的现实意义和实践价值。

关键词:变易理论;非连续性文本;地理教学

“无图不地理、无图不成题”是地理学科的重要特色。大量形形色色的地理非连续性文本在中学地理学科教学中扮演着至关重要的角色。它们既是地理教材的组成部分,是教学内容,又是重要的教学工具之一。它们形象直观、简洁而内容丰富,兼具知识性、趣味性。运用地理非连续性文本,是地理教学的重要任务;运用好地理非连续性文本,有利于培养学生的地理基本技能,提升学科素养,从而有利于提高地理教学效益。

本文聚焦变易理论对地理非连续性文本教学的指导意义,刍议变易理论与地理非连续性文本教学有机结合的策略。

一、走进“变易理论”

变易理论(Theory of Variation)起源于瑞典教育家Marton创立的现象图式学。这一理论的实质是聚焦学习者的学习,尤其是“学习内容”(学什么)的研究。在上世纪90年代的香港课程改革中,变易理论作为课堂教学设计的理论指导,得到各层面学者、教师深入的剖析和广泛的实践,并取得了诸多成效。

变易理论的基本观点是,真正的知识来自于经验系统,即人们对特定事物的已有体验;人们对事物的认识,取决于其所能够关注或辨识到的该事物的特征,被人们关注到的“特征”便成为暂时的“学习内容”,因此“学习内容”因人而异,不一而同,取决于学习者的经验系统和学习者对其“属性”和“特征”的理解与把握;学习必须通过审辨,只有那些被人们审辨出的事物的特征才能够为人们所掌握;审辨必须通过变易,即学习者必须经历学习内容的关键特征的变易,才能够审辨到其关键属性;变易可以经由“学习内容”或“某一属性”“某一特征”的变化,而其它特征或背景维持不变,亦可以经由二者的显著差异产生。

以变易理论为基础,聚焦于“学习内容”的研究,是提高课堂教学的有效模式,值得我们思考和实践。

二、认识“地理非连续性文本”

“非连续性文本(Non continuous text)”一词最早出现在2011版的《语文课程标准》,延伸至其它学科领域,所谓“非连续性文本”,并非逻辑或语感严密的文字段落,而是统计图表、图画及图解文字等图表图像形式。

按照呈现形式,地理教学中常用的非连续性文本大致可分为:地图、示意图、景观图、统计图、地理漫画、数据表格等(见图1)。

图1 地理非连续性文本

三、变易理论对地理非连续性文本的教学指导策略

1.开展教学前测,建基材料新知

变易理论沿于现象图式学,而现象图式学的关注点在于人对特定事物的体验,即学习预期目的的达成,取决于学生对所学的学习内容的看法是否突破已有经验,达到预期的改变。

事实是,教师与学生的已有特定体验必定存在差异,因此,教学开始之前教师必须弄清楚学生应该审辨“学习内容”的哪些关键特征。教师一方面要仔细审视自身对适切的学习内容的见解和处理方式,另一方面还要能够分辨出究竟是哪些特征将会导致学生的学习出现困难或偏差,换句话说,要审辨出师与生在已有认识上的鸿沟。因此,开展合理的教学前测工作很有必要,同时也是有效教学的起点。

笔者以“二分二至日日照图”为例,详细阐述通过教学前测来识别学情,确定合理的教学起点的一般方法。

表1 案例

2.通览材料信息,透析内在结构

事物的结构可以指部分与部分、部分与整体的关系,也可以指事物、概念与其属性的从属关系。部分必须在整体中才能找到意义,就像“电”和“话”两个汉字,单独看来,二者的意义各有千秋,但如果组合成“电话”一词,其意义便大相径庭了。变易理论认为,学习内容的结构和意义即其内在视野,也即学习内容的本质所在。要明白和掌握学习内容的真正意义,人们必须同步审辨学习内容的结构和属性,并且这两种审辨也必然是同步发生的。

只见部分不识整体的学习容易导致学习的片面、偏差。延伸至学生对地理非连续性文本的学习,如果学生不能通览材料、把握材料各个部分与整体的结构和联系,则学生的“学习内容”从一开始便是碎片化的信息块,学生的学习效果当然也就会大打折扣甚至可能与最初的学习目的南辕北辙。为了避免“管中窥豹”带来的弊端,教师教学地理非连续性文本,务必引导学生做到通览材料、透析材料内在结构、整体把握材料意义。

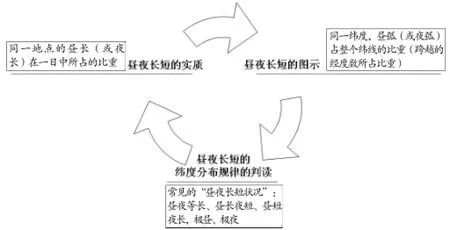

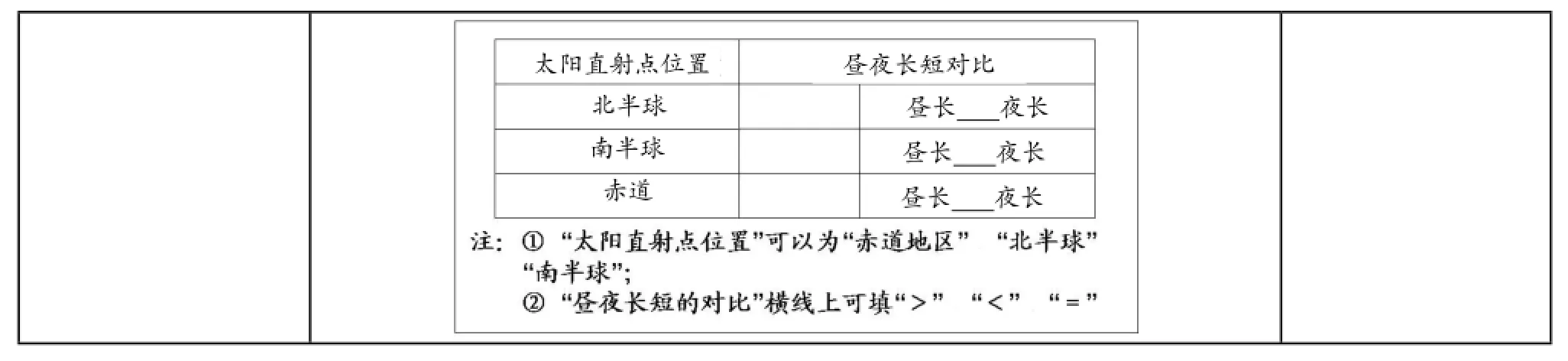

如,关于“昼夜长短的纬度变化规律”,人教版《地理1》教材中设置了二分二至日“全球的昼长和正午太阳高度分布图”以及相似的一组问题。倘若在教学过程中,教师仅仅引导学生探究以上材料,其结果极有可能不尽如意。学生只有全面细致地厘清“昼夜长短的实质、图示”等信息(见图2),并通读与之相关的材料,在教师的引导下逐步透析材料的内在结构(见表1),方能真正理解“昼夜长短及其纬度变化”的来龙去脉,方能顺理成章的掌握该知识点。

图2 “昼夜长短的纬度变化规律”的知识结构

表2 “昼夜长短的纬度变化规律”的教学材料与透析

如上分析,“昼夜长短的实质”“昼夜长短的图示”与“昼夜长短的纬度分布规律的判读”一脉相承。为了教学目标的顺利达成,教学中三者缺一不可。

3.提供变易图式,审辨关键特征

变易理论认为,学习必须透过审辨,而审辨必须透过变易。如果学习者无法审辨事物,则其对该事物的学习就无法产生。当然,学习者要想能够从众多背景及其它事物中把某样事物或某种特征审辨出来,就必须经历这事物或某种特征的变易。

所谓“变易图式”,是指保持学习内容的某些特征或整体大致不变,而只变易某些特征或整体的情况。提供“变易图式”的目的在于引起学生对学习内容的某些特征的关注,从而可能审辨到该学习内容的关键特征。何为“关键特征”?如变易理论所指,每样事物都有很多特征,我们对事物的理解取决于我们所关注的那一特征。同样是“手”,每个人对它的认识和理解不同,取决于个人所聚焦的手的特征,例如钢琴家会关注手的线条、力度乃至质感,但若是为了辨识身份,人们会更多的关注手上的掌纹。因此,“关键特征”是指在可预见范围内的变动能够对学习者的特定认识产生颠覆性影响的学习内容的某一特征。

面对千姿百态的地理非连续性文本,教师通过提供科学的变易图式,引导学生聚焦教学预期的学习内容的“关键特征”,有利于教学目标的有效达成。

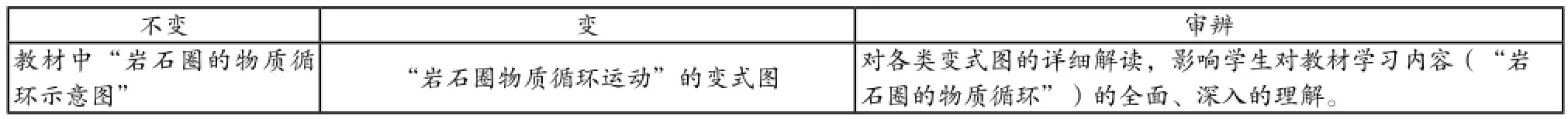

以“岩石圈物质循环示意图”的教学为例,可采取如下变易图式(见表3)。

表3 “岩石圈的物质循环示意图”的教学变易图式

遵循以上变易图式,围绕“岩石圈物质循环示意图”的教学可以按照以下流程展开。

表4 教学流程

运用不同形式的例证以凸显学习内容的关键特征,这是“变易图式”的最基本的运用方法之一。在教学中,变易还可以带出对照、区分、类合等诸多功能,由于篇幅有限,本文不作一一列举。

四、结语

“学什么、怎么学、教什么、怎么教”,是古往今来所有的教育及教学理念共同思考的永恒课题。在这些方面,变易理论不仅为我们提供了崭新的有价值的启示,还提醒我们重新审视我们的教与学。