绘画范式及其转变

2016-05-28曹院生

曹 院 生

(华东师范大学 艺术研究所,上海 200062)

绘画范式及其转变

曹院生

(华东师范大学艺术研究所,上海 200062)

摘要:中国画中的范式有两层含义:第一层含义属于社会学范畴,意指规矩;第二层含义属于艺术风格学范畴,意指典范。绘画范式必定有一定的特质,如标准性、一致性、可信性、共享性和不可翻译性。倘若缺失其一,绘画范式将处于一种非常状态,甚至会引起绘画范式的转变。绘画范式就像一部词典,其转变乃新旧绘画词典之间的转变,同时也是绘画共同体成员世界观的转变,并且呈渐变特征。绘画范式的转变不仅带来了中国画的发展,而且还带来了绘画知识呈倍数乃至指数级增长。

关键词:中国画;绘画范式;范式转变

一、 绘画范式

说到范式(paradigms)一词,不能回避库恩(Thomas S. Kuhn)的范式理论。范式是库恩《科学革命的结构》的核心概念。库恩认为,任何一门学科在形成公认的范式前,其发展并不成熟,还处于范式缺失状态。当范式成熟后,为共同体所接受和承认,并以此作为解决问题的工具时,科学才进入常态时期。常态时期是科学不断繁荣发展,科学知识呈倍数乃至指数级增长的时期。不过在常态时期,总会出现这样或那样的异常现象,而且有的异常现象因无法纳入现有的范式而产生危机,以致出现新旧范式的激烈竞争,导致共同体的分化与重组局面,从而转为非常态时期。一旦某一新范式在竞争中罢黜百家,独尊自家时,便是所谓的“科学革命”。新的共同体依据新范式去解决新难题,从而进入一个新的常态时期,如此循环往复。由此不难看出,范式与共同体唇亡齿寒,密不可分。《科学革命的结构》发表后引起了广泛的社会批评,其中就有对范式一词的质疑。有学者通过分析,指出这个词在此书中至少有22种用法。为此,1969年库恩写了一篇文章对范式一词进行了重新界定:“‘范式’这个词有两种不同意义的使用方式。一方面,它代表一特定社群的成员所共享的信仰、价值与技术等等构成的整体。另一方面,它指涉那一整体的一种元素,就是具体的问题解答,把它们当作模型或范例,可以代替规则作为常态科学其他谜题的解答基础。”[1]234很明显,据库恩之意,这个词的第一层含义属于社会学范畴,意指规矩;第二层含义属于风格学范畴,可以当作模型或范例解,意指典范。

库恩的范式理论自从被提出来以后,引起了很多学者的思考,并被运用到各个学科领域,在获得赞誉的同时,也受到了批评甚至攻击。而今将其作为探讨中国画问题的起点或前提时仍需小心谨慎,毕竟科学与绘画是两个不同的学科。从中国画的角度来看,借助于库恩对范式的界定,中国画中的范式也应该有两层含义:一是社会学的含义,意指规矩,如“六法”理论,它是古典绘画范式主导时期的规矩。任何一个画家都得遵守这个规矩,包括其绘画法则与绘画技术等所构成的整体,否则就等于放弃绘画这个行当。二是风格学的含义,意指典范,如敦煌莫高窟103洞壁画中的《维摩诘像》,它是中国古典绘画范式主导时期的典范。每一个典范就是一个个案,某个个案的意图与其他若干个案的意图串联成风格发展理论,两者形成一个良性循环的交错关系。对创作者意图的了解可以丰富或修正某种风格发展理论,而此理论又反过来帮助研究者处理下一个意图问题的探索,这便是潘诺夫斯基所言的“有机情境”。在这个“有机情境”中,研究者可以领悟典范在绘画发展过程中的“示范”与“失范”的表现。《维摩诘像》是古典绘画范式的典范之一。此作完成于盛唐时期,在造型上受到自顾恺之以来将维摩诘塑造成士大夫清谈形象的影响。早在魏晋时期,维摩诘变相便在中原流传甚广,而隋唐敦煌创造大型经变相主要是依据中原的文献或图像,所以此图的造型已经彻底摆脱了西域样式。在技法方面,此图展现了圆熟的线描表象能力。画中维摩诘带病倚坐帐中,倾身专注于和文殊菩萨进行激烈的辩论。画家严格遵守“六法”理论,以丰富的线条准确而生动地描绘了维摩诘颜面、衣襟等细部特征,恰如其分地表现出了辩谈斗智的临场气氛和维摩诘本人的内在情绪,充分体现了“骨法用笔”所实现的“气韵生动”。此画风非常符合画史所载吴道子的“白描”风格,成为古典人物画的典范,后人可以从中习得绘画中的“规矩”,并实现理论与实践的结合。每个典范都蕴涵着规矩,通过心摹手追的学习,绘画共同体成员能在典范的影响下认识到此类风格作品的基本规则。绘画共同体已经将这些实例所展示的情境与其他类情境相区别。这些相似的情境就像是某个人不断地给受训者造成感官印象,经过反复训练,最后受训者只要一见到那个人便能一眼认出他是谁,并能发现他与其他人的不同。

中国画的学习有别于西画,它主要是从对典范作品心摹手追的临摹开始,通过临摹掌握绘画法则,领悟绘画范式。如通过临摹《维摩诘像》从而掌握“六法”法则与标准,理解古典绘画范式,进而按照范式进行绘画研究活动。中国画的发展是一个在“典范”与“规矩”之间不断相互渗透、融合的过程,是理论与实践相互统一的过程,从而决定了中国画绘画范式概念的两层含义:规矩与典范。在中国画发展史中,绘画范式中的规矩与典范虽然是一个密不可分的整体,但是从其各自层面的含义来看,“典范”在中国画的教育发展中发挥的作用似乎比“规矩”更为明显。因为任何一个绘画共同体在形成的初期讨论的对象一般是典范而不是规矩,他们对范式的认知是从对典范的临摹开始,然后通过创作发现规矩,进而体悟范式,而不是先信仰规矩,背熟或牢记规矩再进行临摹与创作。理论来自实践,对理论的体悟还必须通过实践去完成。这就是典范之所以较规矩重要的原因。

二、 绘画范式的基本特质

一种绘画范式必定有一些特质,如标准性、普遍性、一致性、可信性、共享性、不可翻译性、优越性、示范性、规定性等等。但是有些特性是范式之所以为范式的特质,如标准性、一致性、可信性、共享性和不可翻译性。一种范式必须具备这几个基本特质才能称之为范式。任何一种范式只要失去其中之一的特质就会处于失范状态,换句话说,这几个基本特质乃范式之判准。在常态绘画发展过程中,如果范式具有这些特质,就可以判断绘画范式在发挥作用,绘画还处于常态之中;如果绘画中的范式不具备这几个特质,那就说明绘画范式已经失效,无法正常发挥作用而处于一种非常状态。下面我们就来具体讨论这几个特质。

第一,标准性。任何一种绘画范式都有其标准。如“六法”的标准是“气韵生动”“骨法用笔”“应物象形”“随类赋彩”“经营位置”“传模移写”。其标准性的典范作品有《女史箴图》《维摩诘像》以及唐永泰公主墓的《宫女图》等。“六要”的标准是“气”“韵”“景”“思”“笔”“墨”。其标准性的典范作品有《匡庐图》《寒林重林图》《溪山行旅图》等。对于这一点大家都比较清楚,此处不作过多解释。

第二,一致性和可信性。一种绘画范式如果要想获得主导地位,就必须为广大绘画共同体成员一致接受和信任,相信它能解决范式内的所有问题。也许有人说真理往往为少数人所掌握,我想那是在真理的初始阶段,真正的真理必须为广大群众所接受,并服务于广大群众,这样才能显示出它的价值。范式也是如此,始终不能为广大群众一致接受和信任的范式不能作为人们行为活动的准则,也不能称为范式。

一致性和可信性这两个特质具体表现为绘画共同体对范式的“默认一致”。前文曾谈及“默认一致的情境与力量”,滕尼斯对此做过如下深刻的分析:“相互之间的、共同的、有约束力的思想信念作为一个共同体自己的意志,就是这里应该被理解为默认一致(consensus)的概念。它就是把人作为一个整体的成员团结在一起的特殊的社会力量和同情。”[2]71-72一种绘画研究传统,不管多么专业,其共同体的壮大发展都是凭借其范式对研究者的吸引力。研究者从范式入手,以共享的范式为基础,信守相同的研究规则与标准,并产生明显的共识,以其来指导未来范式内要解决的问题,从而进入常态绘画,这也是某一特定研究传统发生与延续的先决条件。进入常态绘画后,共同体成员遵循范式,毫不夸张地说,他们有时甚至迷信范式,甚至会武断地认为没有范式不能解决的问题,包括范式内将要解决的一系列问题。这种共同体的聚合力和自信力大有众人划桨开大船的激情。事实也证明,如果没有荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽、郭熙以及南宋刘松年、李唐、马远、夏圭等几代山水画家对“六要”理论的坚守,就不可能达到两宋山水画创作的高峰。可见,对绘画范式的默认一致确实能整合一股强大的力量,而运用这股强大的力量则可获得有效的研究成果。

再如董其昌的文人画理论,具有毋庸置疑的先进性和绘画史意义,一经提出,不仅文人们自愿结合在一起接受并尊重它,就是强烈抵制它的画工们最后也不得不主动接受。这体现了范式真正的本性和力量,因为文人画范式表现出了它的优越性,并且赋予共同体生活以新秩序从而受到尊重。这种对范式的默认是建立在密切的共同认可之基础上的。只要这种认可具有同甘共苦、同舟共济的倾向,它反过来又会强化这种倾向。因此,绘画共同体结构和经验的相似性越大,或者本性、性格、思想越具有相同的性质或者相互协调,默认一致的程度就越高,共同体所取得的成就也越大,占有的财富也越多。这种占有与共享即是对某一范式下所取得的成就的拥有,它成为一种公共财富。正如滕尼斯所言:“共同体的生活是相互的占有和享受,是占有和享受共同的财产。占有和享受的意志就是保护和捍卫的意志。”[2]76此外,范式不能永远依靠权威的震慑和对权威的迷信而存在,它必须要让接受者获益,并乐而从之。因此,对范式默认一致在一开始或许存在一点迷信,人们只有在获益以后才会真正的接受。值得注意的是,对范式的默认一致还是一把双刃剑。虽然范式统摄着绘画共同体每个成员的心灵,使他们保持一致,为他们明确了一个发展的方向,并能带来有效的研究成果,但是过于迷信或墨守成规就会表现出一种武断和禁锢,使得范式不能自我更新地补充新鲜血液,最终会导致枯竭。

第三,共享性。范式的共享性主要表现为对范式价值的共享。在常态绘画发展中,绘画可以依靠范式提出正当的问题并指出其解决的方法,力求解决范式内所有的问题,就像那些武断的人所认为的,没有范式不能解决的问题。只要可能,范式应该具有内部默认的一致性与可信性,能与当时其他被使用的理论相容,这就是所谓的共享价值。然而,共享价值还有一个方面值得特别注意:“价值可能由共享它们的人作极为不同的应用。在一个特定社群中,对于准确程度的判断大体而言不会因为时间的流逝而或个人的因素而有太大的变化。但是对于简单性、一致性、可行性等等的判断,往往不同的人之间差异相当大。”[1]245宋末元初,赵孟頫针对宋末绘画做出了深刻的批判,在古典绘画范式之内,他提出了复古的主张,使绘画恢复了高古气息,同时,他凭借“以书入画”丰富了绘画的笔墨语言,从这里可以看出,赵孟頫对古典绘画范式价值的信守态度发自内心深处。当然,赵孟頫也发现了古典绘画范式所造成的桎梏并下决心要进行改革。他在范式内以形象为中心,着力加强绘画中笔墨线条的韵味和形式感,从而使绘画获得了提升。尤其是 “元四家”黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙,他们在以形象为中心的基础之上,锤炼了笔墨的语言,并使笔墨获得了相对独立的审美价值。至此,古典绘画范式在以形象为中心的基础之上又吸纳了以笔墨为中心的原则,最后达到了形象与笔墨相融的最佳效果。赵孟頫和“元四家”在古典绘画范式内的改良具有可操作性,而对于那些死死地抱住这个价值不放的画工,墨守成规的后果必然是大势已去,日薄西山。这说明标准性的判断大体没有太大变化,对范式的一致性和可信性的判断也没有发生本质性的变化,只是对新介入的理论在选择上有所不同而已。众所周知,在享用价值的时候,若单独考虑价值的话,不同的价值会导致不同的选择。一个范式可能比其他的范式有优势,但它在一致性与可信性方面便会略逊一筹,这亦属正常。

正如库恩所言,任何领域的价值判断都有两个特征:

第一,即使一个团体的成员并不以同样的方式应用共享的价值,他们仍是群体行为重要的支配因素。(假如不是这样的话,就不会有关于价值理论或美学的特殊哲学问题。)在重视表象仍是一个重要价值的时代,并不是所有的人画出来的画都一样,但是当这个价值放弃之后,造型艺术的发展模式就起了极大的变化。请想象一下,要是一致性不再是一个主要的价值的话,科学界就会发生什么。第二,在应用共享的价值时,个人之间的差异性也许具有对科学十分重要的功能。[1]246

虽然如此,但是对价值的判断绝不可针对整个社会中任意选出的一群人,而应该是由画家的专业同侪所组成的共同体。从事绘画须遵守的规则中最不能违犯的几条之一,就是在绘画事务上禁止诉诸政治人物或社会大众。

此外,价值共享与范式危机大有关联,因为价值任何时候都发挥着作用。当必须用到价值的时候,一般都是出现危机的场合。当一个特定的绘画共同体的成员必须查明危机之所在的时候,或者在画家面对不相容的绘画方式或绘画风格必须做出选择的时候,价值的重要性就表现出来了。如赵孟頫面对宋末元初时尚无法解决的如何使造型生动、敷色高雅这一问题的时候,他采用了传统的复古方式解决古典绘画范式的危机问题。众所周知,大部分的异常现象都是可以用常规方法解决的。所以,面对新理论的时候,盲从必将使绘画创作研究无法进行下去。但是固步自封,盲目抵制新理论也必将导致绘画创作研究失去创新精神而停滞不前。因此,为了使绘画不断发展并获得成功,价值共享是个人抉择的依据而不是对范式的抉择,因为风险的价值对于个人来说比范式更有诱惑力。董其昌倡导“南北宗论”的风险使他的绘画观在绘画史上获得了里程碑式的价值,但是他的观念也有风险,“南北宗论”很多方法存在偏颇,甚至是谬误,陈传席先生在《董其昌与南北宗论》一文中对此有比较全面的、深刻的阐述。[3]

第四,不可翻译性,或称“不可共量性”。不可翻译性是从语言学角度而言的,两个相对的范式就像两部绘画词典,它们之间有其不可翻译的品质。我们知道没有永恒不变的范式,范式都是在不断发展变化着的。范式不是“神”,更不是永不破灭的神话。“六法”理论主要是针对古典人物画的发展而提出的范式,它虽然能勉强将山水画与花鸟画纳入其研究范畴,但是当山水画与花鸟画成为一门独立画科时,其范式的指导功能便捉襟见肘,于是“六要”理论应运而生,为古典水墨山水画的发展提出了一种范式。然而,当古典绘画发展到一定高峰而止步不前时,董其昌又提出了文人画理论,从而确立了文人画范式。

文人画以书法性的笔墨为中心,所以书法家偶尔附庸风雅倒也情有可原,但并非是指所有的文人都可以染指,因为“默认一致的真正机关是语言本身,默认一致就是在这个机关里发展和培育它的本质”。 画家用书法性的语言“寄乐于画”,*[明]董其昌《画禅室随笔》:“画之道。所谓以宇宙在乎手者。眼前无非生机。故其人往往多寿。至如刻画细谨。为造物役者。乃能损寿。盖无生机也。黄子久沈石田文徵仲皆大耋。仇英短命。赵吴兴止六十余。仇与赵虽品格不同。皆习者之流。非以画为寄。以画为乐者也。寄乐于画。自黄公望始开此门庭耳。”载卢辅圣主编《中国书画全书》(三),上海书画出版社,1993年版,第1018页。相互告知和感受痛苦、快乐、惧怕、愿望以及所有其他的感情与情绪,从而使文人画范式获得史学价值与意义。

一群科学家若认同一个共同接受的范式,他们的基本特征就在于他们“说同样的语言”——这既是描述实情,也是比喻性的说法。一个独特的科学社群,首要在于他们也是一个独特的语言社群。这样一个团体中所有成员共有的语意模型,让这个团体内部有完全不见暧昧处的沟通;而在库恩看来,有了这样的沟通,才能说明为什么科学工作能够表现出其特有的效率。这样的一个模型如果只局限在一个团体之内,科际的沟通会因之发生困难。*[美]库恩著《科学革命的结构》(附录2《典范》),程树德等译,台北远流出版社事业股份有限公司,2012年版,第343页。本文原题为“Paradigms” ,作者是Daniel Goldman Cedarbaum, 刊登于Studies in History & Philosophy of Science, 14(1983):173-213。

这说明绘画共同体即是“语言共同体”,拥有共同体的语言,因而内部交流比较充分,专业看法也比较一致。但是,如果超出了这个团体范围,交流就会很困难,常常会引起误会,勉强进行还会造成严重的分歧。

“范式”一词常被“词典”一词所取代,绘画共同体也就自然地在某种程度上等价于“语言共同体”,因为共同体的性质或多或少与语言有关,甚至其本质就在于对语言的接受、学习、交流和创造。拥有一部共同的词典是绘画共同体的本质特征和明显标识。接受这一词典就是成为这一绘画共同体的成员,接受另外一部词典就是成为另外一个共同体的成员;抛弃这一旧词典也意味着这一旧共同体的解体,创造一新词典也就意味着一个新共同体的形成。也许可以这样说,绘画世界和共同体随它们相互作用的词典的变化而变化。

绘画共同体的成员在某种程度上和婴儿一样,都是在认识世界的过程中获得词汇,而且词和世界又是不可避免地混合在一起的。如果人们得到了一部词典,也就得到了一种最适合描述世界的高度完善的工具。用一种隐喻的修辞方式来说,就是人们获得了一部分类学,其中有一些必须描述的事物、活动和状态的名称,还有一些用来描述和识别它们特征的名称。如果要加以仔细识别的话,对于把某一名称固定于它们所命名的某一事物以获得词汇的过程,还必须把“关于事物的名称”与“描述事物最突出特征的名称”联系起来。如果在这个学习过程中还没有达到一定程度,描述就不能进行。令人欣喜的是,当人们能够描述之时,他们学到的东西又远远超过了仅仅对描述有用的语言,他们同时还学会了很多这种语言所适用的世界的知识。

从表1内容可以知道,随着范式的演进,中国画要素的名称没有变,但是描述其特征的名称发生了变化。在这里,世界的知识和描述世界的术语的知识不可分割地混合在一起,因此,学习词典的过程就是认识世界的过程。当同一绘画共同体具有相同的词典和语言时,他们交流起来就非常顺畅,而不同绘画共同体由于词典和语言的差异,交流起来自然就会很吃力。这足以说明,要想获得新知识,就必须付出改变描述语言的代价。人们使用词汇获得的信念,有很多是人们可以找到充分理由加以改变的。中国画发展最终不仅依赖于画家轮换地反映什么样的世界,还依赖于画家轮换地用什么词汇去反映这个世界。这种必要的词汇变革就是绘画创新的实质,也是不同词典不可翻译性的源泉。画家用不同词汇构建起不同模式与关系,从而构建与语言结构相对应的一种可能的世界结构。而在文人画范式里,绘画共同体所使用的绘画语言主要是书法性的笔墨,他们所说的同样的语言都带有书法性质,而不是旧范式所具有的造型性质。当然,书法性的语言介入绘画也说明这种语言并没有局限于书法共同体之内,而是逾越了书法范式进入绘画,从而实现了书法与绘画两个学科之间的融会贯通。这要归功于赵孟頫的绘画实验,这个古典绘画共同体内的画家在绘画实验中不排斥使用其他艺术语言,其“以书入画”确实丰富了绘画语言。当然,这也与元代文人的特殊境遇有关。他们不满异族统治而归隐闹市或山林,这种高人逸士的风尚也影响到了明代的文人画家,他们更倾向于通过绘画来抒发自己的情感,而书法性线条是他们的最佳选择。于是“以书入画”水到渠成,以笔墨为中心的文人画范式颠覆了以形象为中心的古典绘画范式。当然,这并不是认为古典绘画没有深刻的情感表达。语言无非是为了达到相互理解的一种手段和工具,古典绘画语言与文人画绘画语言一样都是语言,只不过古典绘画是通过语言所服务的形象来表达对世界的认识,而文人画是通过它的笔墨语言自身来表达对世界的认识而已。

由此可见,标准性、一致性、可信性、共享性和不可翻译性是绘画范式的特质,是判断一种绘画范式存在的必要条件。绘画范式不能没有标准,没有规矩就不能成方圆;没有一致性和可信性就说明绘画范式失去了绘画共同体成员的支持,自然也就不能发挥范式的价值;一种绘画范式如果失去了其自身必需的共享价值,自然也就失去了其存在的可能性;一种绘画范式的价值犹如范式的能量,它不可能长久不衰,范式一直在演变,先进的新范式必定有别于旧范式,也就是说两者有着不可翻译性。如果没有其中的不可翻译性,范式也就失去了演进的可能。所以,任何一种正在运转的绘画范式只要缺失其中任何一个基本特质,那么在此范式主导下的绘画研究活动必然处于一种失范状态,其绘画研究活动必将从常态绘画阶段转向非常态绘画阶段。

三、 绘画范式的转变及其他

不管绘画发展到何种程度,都不得不面对一个以隐喻为内在本体和外显特征的语言世界。它都不得不把类比和模型作为构建新概念体系的脚手架,或通向结构迥异的一部新词典的“桥头堡”。这就是绘画语言所具有的不可思议的塑造世界的能力。绘画语言就像古罗马神话中的两面神一样:一面向外望着世界,另一面向里望着存在于语言的关联结构中的世界影像。“指称”把语言与世界联系起来,而“意义”把语言与心智联系起来,它承载着主体对客体的认识,因此,要理解世界的意义就必须理解语言的意义。人们正是通过不同的词典对世界进行不同的切割,从而塑造了不同的可能世界。这些可能的世界尽管各不相同,但是它们享有同一个客观世界和同源结构。而心智赋予词典的术语的意义始于面对自然界而终于附着于自然界。可见,世界、心智、语言虽然属于不同的范畴,但是它们又属同构。正如库恩所言:

不妨想象一下,一个指称术语对于每个人来说都是一种语汇网络上的一个网结,从这里辐射出人们在鉴定网结术语指称对象时所用的准则的标记。这些准则把某些术语联结在一起而远离其他,从而在语汇内部建立一种多维结构。这一结构映照出可用这种语汇描述的世界结构的某些方面,同时也限制了可借助语汇而描述的现象。[4]

世界、心智、语言的同构保证了绘画语言游戏的合理性、绘画认识的客观性以及绘画交流的可能性。这就是我们为什么在谈论词典的时候往往采取谈论世界的形式。因为词典的结构,即分类范畴或同异关系,决定着词语附着世界的方式、对世界进行解构与重组的方式以及已知客体和情境在分类范畴中分布的方式,由此构成不同的可能世界。在一组可能的世界中进行解“谜”活动是绘画共同体重中之重的工作,这就是所谓的常态绘画的事业。但是,向他们敞开的世界受到绘画共同体共有词典结构的限制,绘画的发展有时要打破这种限制而对词典进行修改。由于绘画共同体把关于世界的知识的方方面面都纳入词典的结构内,新经验有时就会使得原有知识体系发生危机,以致局部的修改都难以解决问题,最后只能求助于改变词典的结构,于是绘画创新应运而生。绘画共同体成员的世界观自然而然也会相应地发生改变,就像格式塔心理学所呈现的鸭兔转换。

范式转变在内容上总是表现为本体论观念、方法论观念和价值论观念三位一体的整体性变化,不过,这种转变并不要求同时完成。作为本体论,范式转变是对特定绘画所描述的对象及其属性提出新的看法;作为方法论,范式转变是对该领域允许使用的方法提出新的看法;作为价值论,范式转变是对该领域的研究目的与意义提出新的看法。如古典绘画范式向文人画范式的转变,在本体论上实现了绘画由再现自然向表现自然的转变;在方法论上实现了“以书入画”,从而使得书法成为绘画的基础;在价值论上,实现了“寄乐于画”的绘画目的与意义。对于经历了一场绘画范式转变的共同体而言,重要的不仅是适时进行本体论思想的转变,还在于要相应地接受潜在的有关专业研究方法和绘画认识目标的再社会化,只有这样才能真正地适应绘画的新发展。

以上是从语言学角度对绘画范式转变进行的阐述,下面我们再来讨论绘画范式的转变所带来的绘画知识的增长。在库恩那里,科学知识是通过伴随着范式转变的科学革命而增长的,而范式转变在库恩看来是非理性的,主要取决于科学共同体的社会心理方面。库恩还指出,这种随着范式的演变所引起的知识的增长模式也可以运用到文学艺术等学科。后来,一些英国学者通过研究重点分析了科学内外的社会因素同科学知识产生、增长甚至其内容的联系,提出了一个更加合理的科学知识增长模式:首先出现的是创新意义的研究,亦即新的范式,并且开始吸引大量的科学家,此时知识平缓地增长;然后是少数多产作者所遵循的范式得到承认,一个常规科学时期开始,从而造成知识呈指数级别增长的局面;再就是大量问题得到解决的同时出现了反常,学科的社会组织出现了日益专门化的趋势,社会活动减弱,学科的危机时期出现了,知识增长速度也下降了;最后,学科衰落,可解决的问题耗尽,社会组织成员减少。[5]也许在科学领域增长模式是这样的,而在中国画领域是否如此则有待考查。下面以《宣和画谱》所载信息作为考察对象,通过数据统计与分析来检验上述观点。

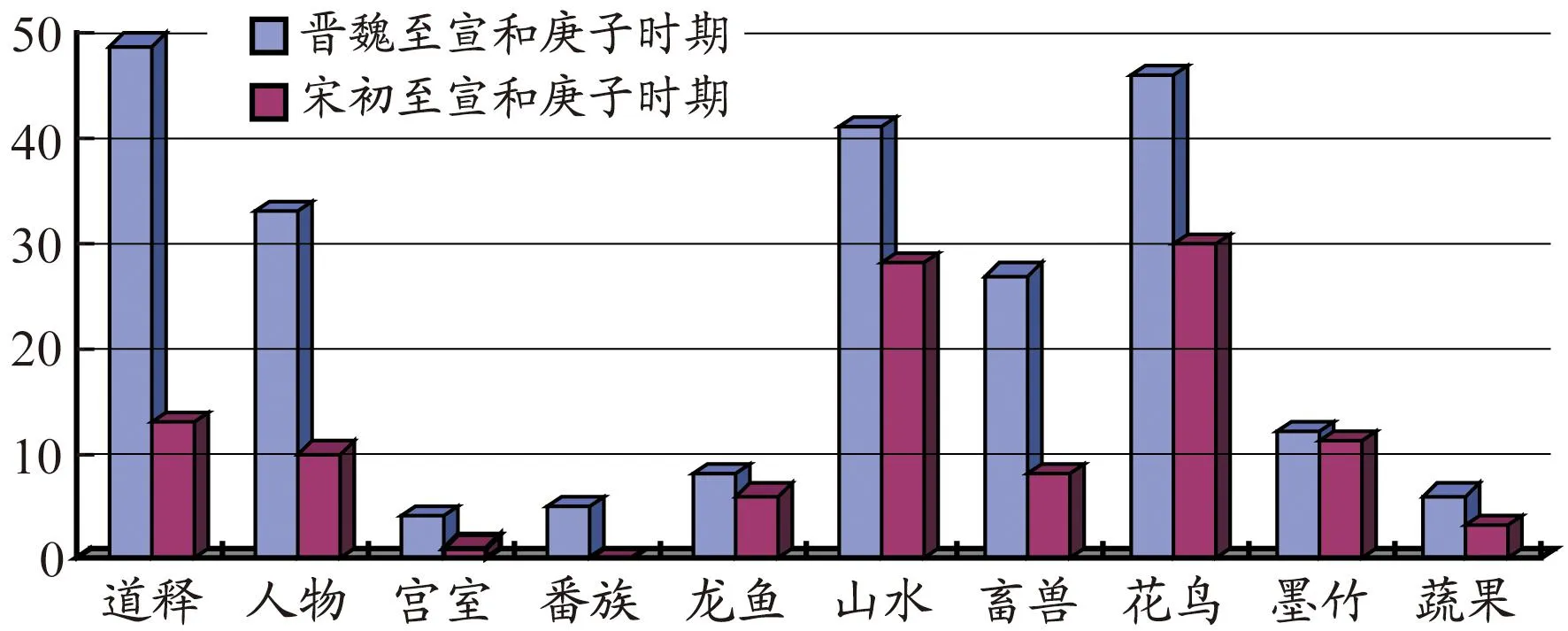

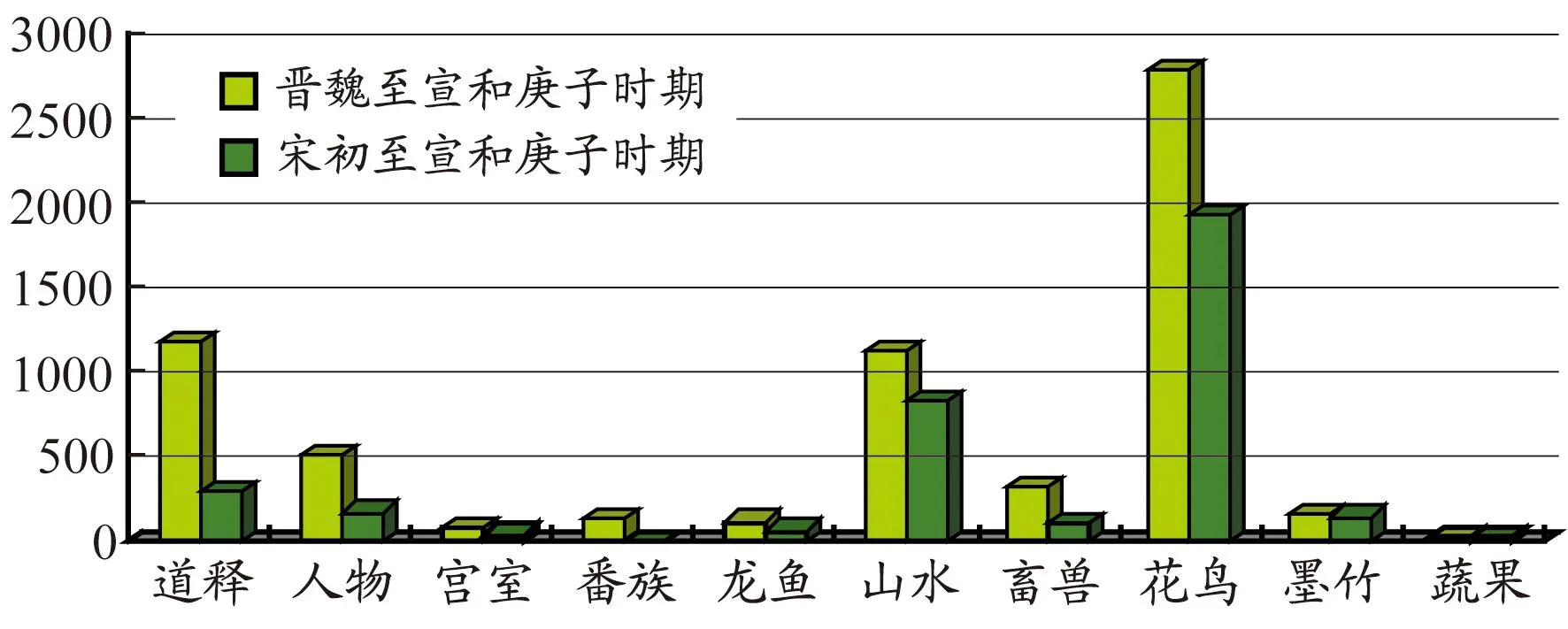

根据下面两组数据表及数据柱状图可以看出,宋初至宣和庚子年间山水画家和花鸟画家的人数在剧增,绘画作品的数量也在不断上升,并占有较高的比例。相对而言,道释画和人物画画家的数量以及作品的数量不断下降。不可否认,这些来自于《宣和画谱》的数据有其不完整性,如魏晋至宋前的画作由于各种原因佚失而未能尽数收入御府,道释和人物卷轴画也不能反映其全貌,很多道释画和人物画创作多绘制于粉墙之上而无法收入。此外还有诸多造成数据不完整的原因,但可以肯定的是,这些不完整性的存在大体上并不影响上述结论的合理性。这也就说明,随着古典人物画范式向古典水墨山水画范式的转换,水墨山水画的共同体规模发展壮大,作品产量在剧增,而且出现了很多的多产画家。据《宣和画谱》载:董源78轴、李成159轴、范宽58轴、许道宁138轴、郭熙30轴、燕肃37轴、王诜35轴、巨然136轴。此外,花鸟画中黄居寀332轴、徐熙249轴、徐崇嗣142轴、唐希雅88轴、赵昌154轴、易元吉245轴、崔白241轴、崔悫67轴、吴元瑜189轴。可见,这些人已经成为翰林图画院这个绘画共同体的核心成员。相对而言,道释画和人物画进入北宋却显得势单力薄,失去了与之抗衡的竞争力。而稍微了解中国绘画史的人都知道,两宋山水画和花鸟画成就达到了历史的高峰。其成就之高可以参见《宣和画谱》中的相关评论,在此无需赘言。不言而喻,其绘画知识定然是获得了急剧的增长。

表2 《宣和画谱》所载宋前及宋朝各科画家

图1 《宣和画谱》所载各科画家总数与宋代各科画家总数之比较

表3 《宣和画谱》所载宋前及宋朝各科作品

图2 《宣和画谱》所载各科作品总数与宋代各科作品总数之比较

由此可证明,范式的转变的确带来了绘画知识呈倍数乃至指数级的增长。如“六法”所确立的古典绘画范式实现了魏晋南北朝至隋唐道释画和人物画的高度发展。从绘画发展史的角度来看,“六法”的现实价值就是指导人物画的发展,并提出了人物画的标准,从而达到了晋唐人物画发展的高峰。但是,当变异于人物画种的水墨山水画逐渐进化时,“六法”所确立的古典人物画范式继续指导水墨山水画就显得心有余而力不足,这就是所谓的范式危机。“六法”无法解决水墨山水画发展的问题,而只能面对“六要”的挑战,不得不接受水墨山水画范式的创新。

而当“六要”确立了古典水墨山水画范式后,绘画又进入了另一个知识高度增长与累积的常态绘画时期,并能预测新的范式内将要解决的“图真”[6]问题,于是再现自然的水墨山水画在五代、北宋时期获得了高度发展。当然,最能充分体现水墨山水画知识呈倍数乃至指数级增长局面的还是水墨山水画典范作品的层出不穷,如范宽《溪山行旅图》、燕文贵《江山楼观图》、郭熙《早春图》等作品的出现。同时,古典水墨山水画范式又催生了花鸟画的高峰。

范式的转变确实带来了绘画知识呈倍数乃至指数级增长,但是在范式转变的过程中所获得的知识增长是受益于绘画共同体的活力。首先是共同体具有强大的竞争力。共同体内集中了许多的多产画家,他们有较高的艺术造诣,且在共同体内形成了一种解决问题的合力。如晋唐时期人物画共同体的竞争能力强,所以实现了晋唐人物画的高峰,而两宋时期画家的竞争则表现在山水画和花鸟画方面。其次是共同体吸收画家、赞助者以及后学的能力。由多产画家及其后学构成的分层结构是维持共同体竞争能力的保证,而赞助者则是推动共同体不断发展的另一股强大外力。最后是绘画共同体的结构和发展方向所决定的作品的产出率和竞争能力。我们常说一个企业发展的良性状态有两个指标数,一是产出率,二是市场占有的份额,两者缺一不可。而这两个指标数是由企业合理的结构和发展方向以及合理的运作模式所决定的。中国画亦是如此。新的绘画范式吸引了大量的画家,而且经少数多产画家的努力,新范式得到承认,必然会创造出呈倍数乃至指数级增长的绘画作品,并以巨大的份额占领绘画界,如两宋时期的花鸟画和山水画。与之相对的是道释画和人物画增长速度在明显下降,画种也逐渐式微。

两宋翰林图画院反映了一个绘画共同体的强劲力量,吸引了很多的画家从事这项工作,并创造出如此之多的作品。从《宣和画谱》这些被挑选出来的作品数量就可以想见当时绘画作品总量之巨,增长数量之大,普遍质量之高。当然,除了绘画共同体内因之外,这也与绘画共同体的皇家赞助等外部因素密不可分。以宋徽宗为首的皇家赞助者极力推动了古典绘画共同体的发展,因为它能为皇权社会服务,如郭熙的山水画挂满宫廷四壁,还有许多画家呈送粉饰太平的画作请求徽宗题跋并收归府库,其目的与意义都不言而喻。但是,这个绘画共同体在古典绘画范式的统摄下,在“格物”的绘画方向的指导下创作出了大量的作品,一方面维护着皇权的统治,另一方面又使绘画共同体获得了利益,有的甚至因为画得好而升官。*[元]汤垕《古今画鉴》:“徽宗性嗜画。作花鸟山石人物入妙品。作墨花墨石间有入神品者。历代帝王能画者至徽宗可谓尽意。当时设建画学诸生试艺如取程文等高下为进身之阶。故一时技艺皆臻其妙。尝命人画孔雀升墩障屏大不称旨。复命余子次第呈进有极尽工力亦不得用者。乃相与诣阙陈请所谓。旨曰。凡孔雀升墩必先左脚。卿等所图俱先右脚。验之信然。群工遂服。其格物之精类此。当时承平之盛。四方贡献珍禽异石奇花佳果无虚日。徽宗乃作册图写。每一枝二叶。十五版作一册。名曰宣和睿览集。累至数百及千余册。余度其万几之余。安得闲暇至于此。要是当时画院诸人仿效其作。特题印之耳。然徽宗亲作者余自可望而识之。郓王。徽宗第二子也。能画花鸟。克肖圣艺。墨花妙入能品。尝见一卷后题年月日臣某画进呈。徽宗御批其后曰。览卿近画。似觉稍进。但用墨稍欠生动耳。后作当谨之。以此知一时诸王留心于画者皆如此也。”载卢辅圣主编《中国书画全书》(二),上海:上海书画出版社,1993年版,第899页。当然,官宦子弟倒不求因画而得升迁,他们更愿意以儒学起家。*[宋]《宣和画谱》:“熙虽以画自业。然能教其子思以儒学起家。今为中奉大夫。管勾成都府兰湟秦凤等州茶事兼提举陕西等买马监牧公事。亦深于论画。但不能以此自名。”载卢辅圣主编《中国书画全书》(二),上海:上海书画出版社,1993年版,第94页。随着共同体大量人力、物力的投入,精诚所至,金石为开,水墨山水画作品的产出率和竞争力的增强已越来越证明这些典范作品的优秀。事实也确实如此,这些作品中流传至今的哪一件不是典范!

结论

中国画有其特定的范式与特质。在范式的标准性、一致性、可信性、共享性和不可翻译性等特质一应俱全时范式确立;反之,当其中之一失去功能时,绘画范式即将面对失灵状态,从此,范式将由常态绘画阶段走向非常态绘画阶段。唯有当新范式罢黜百家,独尊一家时,中国画又将重新回归到一个新的常态绘画阶段。绘画范式的转变其实就是新旧绘画词典之间的转变,其绘画语言与结构都在发生着一系列的本质变化。由于绘画共同体把关于绘画世界知识的方方面面都纳入词典的结构内,新经验有时就会使得原有知识体系发生危机,以致局部的修改都难以为继,不得不求助于通过改变词典的结构以寻求绘画创新。不可避免地,绘画共同体成员的世界观也会相应地发生改变,就像格式塔心理学所呈现的鸭兔转换。当然这个转变并不像鸭兔转换那么突然而迅速,只是说其视觉世界转变的本质有其相似性。此外,范式的转变不仅带来了绘画发展的进步,同时也带来了绘画知识呈倍数乃至指数级增长。

参考文献:

[ 1 ] [美]库恩.科学革命的结构[M].程树德,傅大为,王道还,钱永祥,译.台北:远流出版社事业股份有限公司,2012.

[ 2 ] [德]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会——纯粹社会学的基本概念[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999.

[ 3 ] 陈传席.中国山水画史[M].天津:天津人民美术出版社,2001:449.

[ 4 ] T S Kuhn. Commensuablity, Comparability, Communicability [M]∥香港中文大学哲学系.分析哲学和科学哲学论文集.香港:香港中文大学新亚书院,1989:220-224.

[ 5 ] [美]戴安娜·克兰.无形学院——知识在科学共同体的扩散[M].刘珺珺,顾昕,王德禄,译.北京:华夏出版社,1988:36-37.

[ 6 ] 荆浩.笔法记[M]∥卢辅圣.中国书画全书(一).上海:上海书画出版社,1993:6-7.

(责任编辑:魏琼)

Paradigms in Painting and Their Transformation

CAO Yuan-sheng

(ArtInstitute,EastChinaNormalUniversity,Shanghai200062,China)

Abstract:Paradigms in Chinese painting contain two-fold implications. One refers to rules under the category of sociology and the other exemplars under the category of artistic styles. A paradigm in painting must possess certain traits, such as standards, consensus, reliability, commonality and intranslatability. Without any one of them, a paradigm is under an abnormal state, susceptible to transformation. A paradigm in painting is like a dictionary, whose transformation not only resembles that between old and new painting dictionaries, but also reflects the transformation of world outlook among shared painting circles. Besides, the transformation does not take place abruptly, but gradually. Owing to the transformation of paradigms in painting, Chinese painting develops and painting knowledge multiplies or even increases exponentially.

Key words:Chinese painting; paradigms in painting; paradigm transformation

中图分类号:J209

文献标志码:A

文章编号:1007-6522(2016)02-0126-12

作者简介:曹院生(1969-),男,江西鄱阳人。华东师范大学艺术研究所副教授,研究方向为美术史论。

基金项目:教育部人文社会科学基金一般项目(12YJA760001)

收稿日期:2015-05-10

doi:10.3969/j.issn 1007-6522.2016.02.011