技术和艺术的“爱恨纠葛”

2016-05-25秦兰珺

秦兰珺

引子:一场历史和思想的实验

中国书法既是一门视觉艺术,也是一种文字技术。这一暧昧身份不仅让书法在世界艺术之林中独树一帜,也让很多问题在书法这里呈现出更丰富的纬度、更有趣的面相。

“文化大革命”是一个特殊时期,以一种独特方式为我们提供了一种类似“实验”的环境:一些因素被人工控制,另一些因素才能被看得更加清楚;具体到书法,作为图像艺术的一级受到严格限制,作为文字技术的一级则被大力推广。然而正是在这样的“人工控制”下,书法艺术一级和技术一级间的“爱恨纠葛”才显得愈发有张力和厚度,为我们理解书法这种中国文化的独特表达提供了难得的历史样本。

还是让我们从书法家启功先生所讲的故事谈起。

后来实行了军管,最疾风暴雨的时期已经过去,形势显得稍微平静了一些,教师与同学都按班、排、连的编制混合编在一起,老师要和同学一起学习、搞运动。其中主要的活动之一是抄大字报。这是我的强项,我不管起草,只管抄,我觉得这段时间是我书法水平长进最快的时期。抄大字报不用刻意地挑好纸、好笔,也不用讲那么多的排场,一支秃笔、几张彩纸,甚至报纸,边抄边聊即可。越是这样,越没有负担,越可以挥洒自如;相反,像我后来出名之后,给我准备了最好的湖笔,最上等的撒金乌丝格,甚至名贵的蜀绢,一大堆人簇拥着,有的要给我抻纸,有的要给我研墨,有的要给我照相,一边还不断地评论着,赞美着,我倒心里别扭,放不开,写不好,总怕浪费了这么好的材料,对不住这么多的人情。所以我对抄大字报情钟独有。后来总有人喜欢问我:“你的书法算是什么体的?”我就毫不犹豫地回答他:“大字报体”1。

大师的豁达令人钦佩,书法在“文革”中的命运更引发思考。

启功先生并非特例,无论是小有成就的书法家,还是尖角未露的青少年,革命时代的确以某种奇特的方式,为新时期的书法艺术奠定了复兴的基础。可另一方面:历代名碑被毁,珍稀法帖被烧,众多书家被冤屈入狱,就连沈尹默这样极其符合时代精神的书法教育家,也成了批判对象2。

书法艺术如何在沦为批判对象的同时还能繁荣发展?答案似乎并不难找:大字报。它不仅是以上几段引文不约而同的指向,也是一代人的历史记忆。上世纪50年代到70年代,从群众写大字报反映情况到政治家用大字报煽动群众,从中央领导参观大字报展览,到革命领袖参加大字报展览,大字报在“大鸣、大放”、“反右”、“大跃进”等运动中,和中国的政治、中国人的日常生活紧密联系在了一起,甚至各大造纸厂也不得不为此专门推出了供书写大字报用的“大字报纸”3。

站在书法艺术的角度上,我们也可以这样说:书法艺术就是在如此“人人书法”的时代潮流中,保存血脉的。但那场可以被戏称为“人人书法”的历史运动,真的在推崇作为艺术的书法吗?如果书法艺术真的从中受益,那它又以怎样的形态在这场运动中生存发展?这种生存策略与书法艺术本身有什么关系,与当时的社会有什么关系?重新思考这个特殊历史时期的特殊文化现象,又能给今天的书法艺术和文化生态哪些启示?

边缘的核心——书法艺术在大字报运动中的尴尬处境

有学者认为,书法是中国文化“核心中的核心”,如果此论尚待争议,那么倘若缩小其范围,或许我们可以说:书法是“文革”文化“核心中的核心”。但这究竟是哪种意义上的“核心”?

油画《一张革命大字报》4光线最明亮的区域里,安排着一名挥动毛刷、正在书写大字报的纺织女工。有趣的是,这张被命名为《一张革命大字报》的作品试图融合大生产时代的各种元素,可唯独不见的就是“一张革命大字报”。

大字报是被当作人民民主的实验手段才登上历史舞台的。无怪乎作品中的大字报自觉以背影示众,在这样的自我引退中,“一张革命大字报”就把群众推上了历史前台——是手拿毛笔的人民群众而非用大字报本身,充当了油画描绘的历史和油画诞生的历史之双重中心。

《安徽画报》1976年第3期封面的画面主角是阅览室里两位写大字报的女同志,前者的目光方向还是后者的手指方向,同时把观众引向书桌上的一摞马列著作。著作左边是下倾的黑色毛笔,右边是上扬的红色著作;上方是寻找权威论述的双手,下方是尚未完成的大字报。很明显,此作的重心不是大字报,更不是毛笔字,而是在学习和探讨中写大字报的有识青年,是借此表现出来的革命上进心。因此,毛笔字和大字报,都只能出现在光线的边缘,安置在画面的角落中了。

在后来的《接过战笔,战斗到底》中,毛笔终于占据了画面的前景,被安排在了构图中心的高光区域。但有趣的是,本该有字的大字报空白一片,本该无字的背景却“冒”出了先人的执笔沉思和“横眉冷对”,鲁迅先生与小斗士遥相呼应的同时,也充当了她提笔时浮现的心象。

《一定要根治海河》也是这样一个具有代表性的案例。持续十年的海河治理运动仅仅提示在一张安静的墨迹中——毛泽东刚刚挥毫写下“一定要根治海河”。画的叙事结构是:运动体现于墨迹,墨迹产生于领袖,领袖发起了运动。可另一方面,今天几乎所有群众书写的大字报都以铅字形式保存5,除了考虑到印刷的经济性,恐怕更重要的原因是,整理者认为这批文献资料只具有内容上的保存价值。

最终我们发现,书法虽在“文革”文化中处于“核心中的核心”,可这个核心在画面上是被隐去的,在文献上是被忽略的,它是被边缘化的“核心”,是借“核心”体现的群众运动、斗争形式和领袖气质。如果只考虑书法艺术的一级,或许我们真的可以说:这里处处皆书,但处处无书!

下面我们的问题是,如果艺术的一级不被推崇,那么书法又如何在其文字技术的一级中生存发展?其艺术的一级又是否有可能隐藏和表达在技术性的“寄生”中?

实用的出场——书法在实用书写中的生存策略

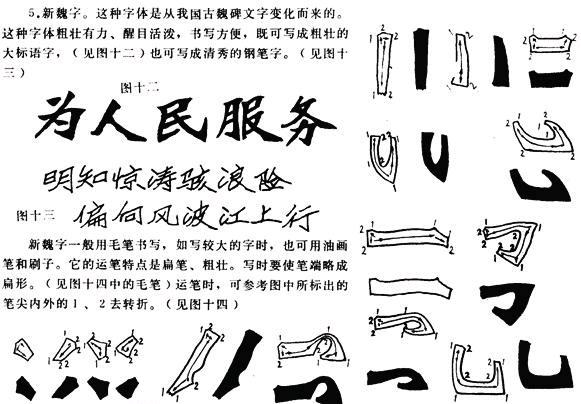

1975年江苏人民出版社出版了南京部队政治部宣传部编发的《连队实用美术手册》,手册用整整十八页的板块介绍了“写美术字的一般知识”,内容涉及章法、笔法、风格、字体,以便在办墙报、板报和其他宣传工作中“更好地取得宣传效果”。其中是关于“新魏字”的两页介绍,不仅出现了“粗壮有力、醒目活泼”这种源于魏碑的美学风格描述,也出现了“写时要使笔端略呈扁形”(或许我们可以将其翻译为“铺毫”)此类笨拙却通俗的笔法实践指导,甚至还出现了“笔划转弯处都成外方内圆”这样相对专业的点线形态描述。不管从文字内容还是示范图例,手册都体现出编写者很高的书法素养。有趣的是,当我们几乎要把它当作一本基层书法艺术普及读物时,对美学特征的关注戛然而止,革命标语横空出世,书法就这样迅速从其艺术的一级“溜”到了技术的一级。

1976年6月,上海人民出版社出版了《书法基础知识》6。这本更像一本写给书法爱好者的“入门教程”,同样选择在序言处开篇名义:“要使它成为无产阶级整个革命事业的一部分”,要“使具有悠久历史传统的书法艺术焕发出革命的青春”。那么什么是“革命的青春”呢?一方面,“对于古代的书法艺术遗产,要批判地吸收其中一切有益的东西,作为我们创造书法作品时候的借鉴”;另一方面,就是用这些从古代碑帖中得来的笔下功夫,写下符合时代精神的优秀作品。

作者在序言中早就表示过:“书法既是艺术,必然属于一定的阶级”。而本书编写的初衷就是把统治阶级的艺术改造为无产阶级、人民大众的艺术7。我们因此不难理解,为何即便是以艺术面貌出场的书法,也要以文字技术这一服务性、实用性的身份自居;换言之,书法艺术正是通过“躲”进其技术性的一级,变身为无产阶级的书法艺术,才获得了生存和发展的合法性。

在某种意义上,这两本出版物代表了业余和专业两个领域书法的生存策略:利用其文字技术的一级站稳脚跟,其图像艺术的一级则或“溜”或“躲”、忽隐忽现,或自我批评,或自愿服务,在宣传性、实用性的革命书写中“藏身”和“表达”,其事实结果却是:今天我们的确看到了诸多被当时的实用书法滋养成长的书家!

于是,我们禁不住继续追问,如果书法图像艺术的一级在其文字技术的一级中存活了下来,这种侥幸存活与书法本身有什么关系?与书法艺术追求的美学特征有什么关系?我们将通过回到中国书法自身,通过讨论书法和时代需求的关系来回应这一问题。

实用的审美——书法艺术在实用书写中发展的艺术根源

在《笔髓论》中,虞世南开篇明义:“文字经艺之本,王政之始也”;在《书断序》中,张怀瓘逶迤而言“文章之为用,必假乎书......能发挥文者,必近乎书”。把“书法”和“文字”混在一起,借言文字推崇书法,这样的做法在书论中并不少见,两种解释都指向了书法在其起源和本原上的实用。与此相反,当赵壹试图非议草书乃“伎艺之细”时,提出的理由是“善既不达于政”,“拙无损于治”,换言之,善拙与否,皆无关乎用。可见,“拥护”就强调实用,“反对”就强调无用。两种态度虽然相反,却建立在相同的预设上:书法在其定义中与实用性的缠绕。

我们也可以回顾一下中国书法作品史。一方面,必须承认的是,一批后来被指认为书法艺术瑰宝的优秀作品(例如敦煌遗书中的仓库清单),最初的确是来自劳动人民生活生产实践的实用性书写,与自觉意义上的“艺术”几乎扯不上关系。另一方面,即便是那些有审美自觉意识的书家,其最优秀的作品也往往是充满了自然天真之气的实用书写8。

或许这就是为什么服务性的书法虽然被扼杀了多样性,并没有走上彻底错误的道路。或者书法艺术本就与“用”密不可分,本就在“用”中才能茁壮成长。

本着“实用”也要“美”的原则,《连队实用美术手册》向战士们介绍了各种书体,但仅限于楷书、隶书、新魏字等正体书。同样《书法基础知识》及同时期出版的各种书法读物,偏爱的也是此类方便识读的正体书。究其原因,《为什么要写楷书》的回答是:必须把字写得正确、清楚、端正、美观,如果把字写得歪歪扭扭,笔画不清,结构不稳,糊里糊涂,不仅使人看不懂,而且还会使人发生误解,甚至造成错误……更重要的是,我们还要通过用书写革命大字报、口号标语、黑板报、墙报等形式来宣传马列主义毛泽东思想……毛笔字粗壮有力,又可变化优美,有艺术感染力,引人醒目。通过革命内容更能起到团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人、帮助人民同心同德地和敌人作斗争的宣传效果9。

用“端正”的字体准确传达信息,用“粗壮”的形态提升艺术感染力,以楷书、隶书为代表的正体书法,在“文革”时有很大需求。当遇上那些带有马列主义毛泽东思想的“精装大字报”时,书写者更要以虔敬的心态认真抄写,以端正的形式体现政治的正确性10。

正体方便识读,有利于宣传教育工作,这是否意味着草书就不被推崇呢?在《连队实用美术手册》的另一版,我们看到了草书存在的状态:领袖书写的标语。

其实,草书在“文革”中甚至比正体字发展得还要好。人们对草书——甚至书法的兴趣与领袖书风密不可分。领袖的墨迹得到了最广泛的传播,领袖喜爱的书风也得到了最热烈的欢迎。比起那些四平八稳的正体文字,“龙飞凤舞”的草书图像反倒更有传播力。最终,领袖和领袖喜爱的草书也变成了合法的审美时尚,引来众人竞相效仿。

可见,审美风格也有其“用”。人们用正体的庄重端正表达政治态度,用草体(尤其是领袖酷爱的书风)的个性张扬倾诉政治情感。但不得不说,审美之用并非革命时代的专利,几千年来它一直是反复出现在中国书法史中的叙事元素。例如,某种书风因“帝王推崇”而繁荣发展,从“二王”传统的确立开始,就一直是人们心领神会、见怪不怪的原因了。又如,我们在奏疏公文、各类抄经中,也看到了书体的端庄肃穆。审美之“用”本来就是书法艺术最强大的发展动力之一。

在很多情况下,一方面书法因“用”而“美”,另一方面,书法之“美”也有其“用”。或许,这就是为何书法艺术即使藏身在文字技术中,即使服务于其他社会功能,也能让自己繁荣发展的内在原因。正因如此,以“无产阶级”的方式滋养的书法同样能延续中国书法的传统——哪怕以一种“无心插柳”的方式——构成中国书法传统的那些最重要的面向:书法与实用文字、日常书写、生产生活的密不可分。

就让我们尝试站在日常书写、实用书写的角度,以中国书法传统本来就有的这一维度为范式,来重新改写本文开头关于启功先生的那段引文:

其中主要的活动之一是写毛笔字。这是我的强项,不管写什么,我就只想着写字。可因为天天写毛笔字,反倒不用特别把写字本身当回事,边写边聊即可。但越是这样,越没有负担,越可以挥洒自如。这段时间才是我书法水平长进最快的时期。因为我对这样的书写状态情有独钟,后来总有人喜欢问我:“你的书法算是什么体的?”我就毫不犹豫地回答他:“大字报体”。

原来,“大字报体”是一种日常书写的状态,也是一种无心于书写的状态。最终我们发现,这段话不仅反映了大师的豁达,也暗示着书法的必然——书法难道不本就根植日常书写,本就“无意于佳乃佳”?

必须澄清的是,我们试图把书法在特定历史中的侥幸成长,放在具有某种艺术必然性的发展理路中,并非要用这种具有特殊性的、效果上的繁荣,为书法的历史遭遇开脱。我们只是希望发掘这个人工干预环境、这段人造历史的实验价值,从而更清楚地观察书法图像艺术和文字技术两级的互动,也更清楚地理解书法这门艺术的实用生活之纬。

于是我们要继续追问:如果书法本就根植实用,书法之发展也根植实用,那么书法的实用又根植在哪里,书法在其实用中的生存发展又寄身在哪里呢?换言之,为何书法抓住了文字技术这一级,就不仅抓住了革命激流中的救命稻草,也坐上了革命洪流上的时代列车?书法究竟坐上了这趟列车中的什么东西?

日常书写的“任性”——书法艺术在实用书写中发展的日常生活基础

反观书法在大字报运动中的处境,我们就会发现,由于书法既是艺术,也是技术,身份模棱两可。因此,大字报批评的艺术,其实也是大字报使用的技术。所以,越是批评这样的艺术,作为批评武器的这般技术就一定会更加繁荣。也幸亏有这样的悖论性结构,我们的书法艺术在对它的猛烈批判中,才不仅保住了核心血脉,也壮大了群众基础,在时机成熟时破土而出、卷土重来。

更重要的是,“语言技术比任何其他工具都更加基本,当一种技术触到我们的语言,它便触到了我们的居所”11。因此,当写大字成为全民日常生活的一部分,书法作为写字的技术,也顺变成了渗透进全民日常生活的艺术。当人们见面打招呼不再说“你吃了吗”,而问“你今天写了多少大字报”时,国家意志就进入了老百姓的寻常生活,变成了自发绽放的生命进程;但与此同时,书法作为这项工程的文字技术,也让它包裹着的图像艺术,名正言顺地“溜”进了同样的寻常百姓家。老百姓生活里的东西不仅意味着“习惯”的不易更改,也意味着“日常”的不被感知。书法艺术就这样寄身在群众的日常生活中,任性固执、悄无声息。

相比之下,在数字化的今天,书法的存活生态不再是日常生活。虽然有众多“发扬书法文化”的鼓励政策和项目基金,可是在博物馆、展览馆、职业教育、书画市场中的书法,果真能健康发展吗?看来,政治和艺术的道路虽然经常重合,可并不因此就绝对走的是同一条路:并非政策鼓励,艺术就能繁荣;政策不鼓励,艺术就不发展。

艺术很脆弱,也会很坚挺!艺术总是很任性!艺术最终有其自身的生命历程!

1. 倪文东编:《启功谈书法人生》,上海:上海书画出版社2009年版,第65—66页;也可参见启功口述:《启功口述历史》,北京:北京师范大学出版社2004年版,该文后来被编入《启功谈书法人生》,成为第一章《自己的人生和学书之路》。

2. 参见沈尹默撰:《书法艺术的时代精神》,见于马国权编:《沈尹默论书丛稿》,广州:岭南美术出版社1981年版,第162页;也可参见《中国现代书法史》,第136页、第302页。

3. 参见罗平汉著:《墙上春秋——大字报的兴衰》,福州:福建人民出版社2001年版。

4. 按:王慎艺当时是旅大金州纺织厂工人,他的这一作品参见了1974年在中国美术馆举办的工人画展,并作为封面收入天津人民美术出版社编《上海·阳泉·旅大·工人画选》,天津:天津人民美术出版社1975年版。

5. 例如清华大学井冈山红卫宣传队编:《清华大学大字报选》,出版机构和日期不详;工人出版社编:《工人大字报集锦》,北京:工人出版社1958年版;童怀周编:《天安门诗抄》,北京:人民文学出版社1978年版。

6. 尉天池著:《书法基础知识》,上海:上海人民出版社1976年版。需要澄清的是,诸如此类的出版物并非文革尾声的专利,例如,以上海书画社为例(仅限于作者能看到的资料),该社于1966年、1972年、1974年文革早中后期,分别出版了《雷锋日记中楷字帖》《大楷字帖〈国际歌〉歌词》和《隶书字帖〈鲁迅诗歌选〉》;于1973年、1974年、1975年,分别发行了《米芾墨迹三种》《钟绍京小楷字帖》《王羲之传本墨迹选》;于1972年、1975年,则分别组织编写了《怎样写新魏书》《怎样写楷书》。不难看出,《书法基础知识》这样一本具有教程、法帖性质,涉及多种书体的综合性书法读物,只是以上伴随着文革各阶段的书法出版事业的总结和延续。

7. 详见《书法基础知识》前言。

8. 参见丘新巧著:《姿势的诗学》,杭州:浙江美术出版社2016年版,即将出版。

9. 《怎样写楷书》编写组编:《怎样写楷书》第一章《为什么要学楷书》,上海:上海书画社1975年版。

10. 参见《启功先生谈书法人生》,第66页。

11. 迈克尔·海姆著:《从界面到网络空间:虚拟实在的形而上学》,金吾伦、刘钢译,上海:上海科技教育出版社2000年版,第7页。