小型卫星频率使用:从“业余”到专业

2016-05-24李辉北京羽寻科技有限公司

李辉 (北京羽寻科技有限公司)

小型卫星频率使用:从“业余”到专业

李辉 (北京羽寻科技有限公司)

Small Satellite Frequency: From Amateur to Professional

1 术语约定

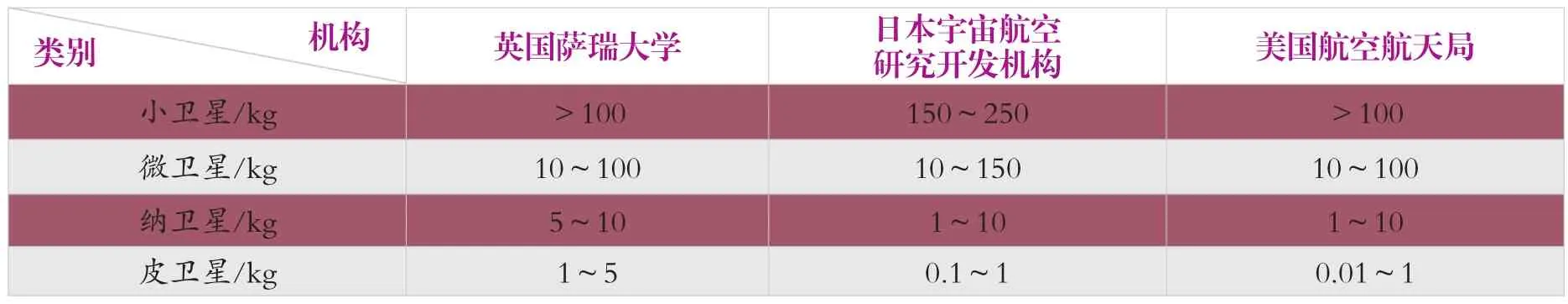

以大小为卫星分类是近年来随着卫星小型化逐步出现的,至今尚无统一的国际标准为其定义。目前,国际社会中有三家机构公布的小卫星分类标准最具有代表性,分别是英国萨瑞大学、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和美国航空航天局(NASA)。三者均依据小卫星的质量级别进行分类,但在具体参数上各有不同。

此外,国际电信联盟(ITU,以下简称国际电联)的ITU-R WP7B在针对小型卫星频率使用问题的研究中提出了其对小型卫星的分类标准。

鉴于本文讨论的小型卫星用频问题与国际电联频率管理与使用规则关系密切,为便于论述,本文统一使用“小型卫星”的提法。

国际主要机构对小卫星的分类

国际电信联盟对小型卫星的分类

小型卫星不是新鲜事物。1957年10月4日苏联发射的人类历史上第一颗卫星人造地球卫星-1 (Sputnik-1),在今天的定义看来就是典型的小卫星;中国的第一颗人造卫星东方红-1同样是小卫星。20世纪70至80年代以来,随着空间技术能力不断提升,卫星载荷质量、功率不断增大,大型卫星的成本效率更高,很快成为商业卫星发展主流,在那个追求“更高、更大、更强”的太空时代,小卫星“似乎”被人们遗忘了。但是,随着20世纪80年代中期微电子集成技术的突飞猛进,现代小卫星开始崭露头角。质量轻、体积小、研制快、技术更新快、性能好(功能密度高)、生存能力强(可多星编队或组网运行)等优势逐渐凸显。到今天,小型卫星热潮已经势不可挡,颇有与传统大型卫星平起平坐的趋势。

关于小卫星各种优势的讨论已经很多,本文则更关注小卫星发展中遇到的问题,特别是频率问题。在传统大型卫星行业,频率资源的重要性众所周知,频率问题解决不好,轻则引发国际协调冲突,重则出现干扰、被迫关机等颠覆性后果,所有卫星操作者都会投入相当的力量论证、协调、维护其所需的频率资源,可以说全球范围内对频率这一战略资源的竞争已趋于白热化。

2 小型卫星用频的主要问题

小型卫星以其“小”(质量、尺寸及空间能力)为核心优势,特别是微纳卫星,这一特点更为突出。这一特点决定了众多小型卫星无法使用较高频段(S频段及以上),目前大多数此类卫星都集中在甚高频(VHF,30~300MHz)、特高频(UHF,300~3000MHz)频段,主要涉及卫星业余业务频段、空间操作业务频段、空间研究业务频段、卫星地球探测业务频段、卫星移动业务频段、卫星气象业务频段等。

卫星系统对无线电频率的使用具有国际性。卫星有所属国家和操作者,但其运行的地球外空间不属于任何国家的领土,不能由任何单独的国家法律管理,同时无线电波的自然特性决定了卫星不会由于任何国家的国境线而停止传播。因此,对卫星无线电频率的使用需要在国际规则框架下进行管理,即所谓的“空间无国界”。

国际无线电频率管理主要按国际电联《无线电规则》规范执行,这是一部相当于国际法的规则,其中对各种无线电业务进行定义,并对各种业务使用什么频率、以何种条件进行使用、如何获得使用权利的程序等做出了明确的规范。

上述小型卫星开展一定类型的无线电业务需要使用相应划分的无线电频率,规则本身是清晰的。然而在具体实施过程中,由于小型卫星的种种特点,遇到了很多问题。

违规使用业余业务频率频繁

很多小型卫星的载荷选择使用卫星业余业务频段,但其承载的业务并非真正严格意义上的卫星业余业务。

根据《无线电规则》的定义,卫星业余业务是指“通过卫星实现的,供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电业务。业余无线电爱好者是指经正式批准、对无线电技术有兴趣的人,其兴趣纯属个人爱好,而不涉及谋取利润”。

因此,卫星业余业务频率资源对全世界的业余无线电爱好者开放,属于国际共有资源,使用门槛很低(只需国家主管部门颁发的无线电爱好者执照);该频段只是业务受保护而不对特定用户进行保护,所有信息都是公开、共享的,资源使用不存在费用问题。

显然,当前很多小型卫星的业务不属于卫星业余业务,例如很多是用于新技术、新产品、新应用的技术验证,有些业务载波是加密的,甚至有些用于商业运行目的,这些业务使用分配给卫星业余业务的频段是违规的。

目前,这种小型卫星大量违规使用业余频段的局面是多种原因综合作用长期形成的。最初这种应用很少,而且部分卫星操作者同时的确兼有无线电爱好者的身份。另外,其系统承载的部分业务也确实属于业余业务的性质,同时也由于业余业务领域的操作者间不涉及利益竞争,因此对这种违规用频普遍采取默认的态度。但随着这种应用越来越多,甚至诸多商业运行的项目都卷入其中,业余业务频率的正常使用已受到影响。

当然,也有部分小型卫星操作者在选用频段时考虑到使用其他业务频段将带来的协调负担和经济负担,同时也难以在投入使用前完成复杂而漫长的协调程序,因此尽管了解卫星业余业务频率的使用规则,虽然明知自己的业务不属于卫星业余业务范畴,仍会违规使用卫星业余业务的频段。

另外,大多皮纳级小型卫星项目普遍以采购低成本、成熟的“商用现货产品”(COTS)器件的方式组装卫星。由于前面所述原因,当前国际上较为成熟的COTS器件都是采用卫星业余业务的频段,已形成标准化的货架产品,价低质优、采购方便,卖方只卖不用,而买方只需要直接购买,根本不需要论证频段(实际上也难以买到同样价格的其他频段的器件)。久而久之,对于使用该频段器件的卫星开展的业务是否符合业余业务的定义早已无人问津。

可以说,小型卫星对卫星业余业务频率的违规使用,已经严重扰乱了卫星业余业务的用频秩序。国际业余无线电联盟(IARU)对此高度关注,并已经开始联合国际电联等国际组织,从完善国际法规的角度开展工作,试图解决这个问题。

非法用频时有发生

与上述情况类似,另一种非法用频问题在小型卫星,特别是皮、纳卫星系统中比较常见,即,使用地面业务频率甚至工业、科学、医疗的频段。

为了确保各种无线电业务系统间的频率兼容性,《无线电规则》对空间系统、地面系统以及具体各种业务系统用什么频率,以何种条件使用等都有明确要求。很多情况下空间和地面业务的频率是共用的,如果不按规定的频率使用,很可能对按照划分合法使用的系统造成有害干扰。

小型卫星使用地面业务的频率,不是很多人想象的那样只要解决了将地面设备搬上卫星进行工作这么简单,仅从频率角度看就存在诸多隐患。这种干扰风险是双向的,既有可能对原有合法使用的地面业务系统造成干扰,也有可能对非法使用的卫星系统造成干扰,两败俱伤。因此,小型卫星使用地面业务频率行为本身,既非法,又危险。

类似的,卫星系统使用工业、科学、医疗频段也是非法的。根据《无线电规则》定义,“使用射频能量的工业、科学和医疗(ISM)应用”指“能在局部范围内产生射频能量并利用这种能量供工业、科学、医疗、家庭或类似领域的设备或器械运用,但在电信领域的运用除外”。例如,家庭常用的微波炉就属于ISM应用。定义中明确提出,ISM不属于通信业务,卫星系统不能使用为ISM专门划分的频率。

形成上述这些非法用频问题的原因在于:很多小型卫星操作者是大学、民间研究机构甚至个人组织,由于不了解相关国际无线电频率使用、管理机制,不知道要按规则使用,或不清楚空间、地面业务的含义,误解工业、科学、医疗的含义等而误用。

另外,与违规使用业余频段相似,由于当前能够购买到的现货器件就用了这些频段,地面业务的频段也好,ISM频段也好,小型卫星研制团队往往没有能力甄别其合法性,只要符合自己项目的需要购买就可以了。同时,卫星制造项目往往基于可靠性、继承性等考虑,通常会选择与其他卫星同样的频率,购买同样款型的器件、产品,造成恶性循环。

普遍遇到频率申报程序困难

通常情况下,使用低地球轨道(LEO)的小型卫星系统开展卫星地球探测业务、卫星气象业务等,只要根据《无线电规则》第9条、第11条相应程序开展提前公布资料申报、技术协商、通知资料申报即可,所有的大型卫星都在按这些要求履行程序,以此获得应有的频率使用权益和地位,应该说规则本身并不存在误解、歧义和不清晰的问题。

但是,小型卫星由于其不同于传统大卫星的特点,在上述程序执行过程中遇到很多问题,主要包括:

(1)搭载卫星预先不能知道轨道参数,无法提前申报

很多小型卫星都采用搭载形式发射。特别是有些小型卫星对运行轨道并无特殊要求,可以根据搭载发射的主载荷的要求入轨,甚至不需具备轨道机动能力,以减少卫星系统的代价。

但是,ITU卫星网络资料申报程序中,对非地球静止轨道的卫星系统而言,其轨道高度、倾角、周期等参数是必须填写的项目。对于搭载发射的小型卫星,通常只有在确定主载荷发射计划时才能准确获知其卫星的轨道参数,离卫星发射往往只有几个月的时间,完全不足以完成在ITU的资料申报程序。

(2)项目周期短,来不及完成申报、登记程序

小型卫星的建设周期短,通常几个月到一年时间即可完成整个卫星的研制工作并发射,对于采用COTS器件的皮纳卫星有的仅需2个月即可完成,这是小型卫星的巨大优势所在。

但为了完成国际电联协调程序,通常从提前公布资料的申报到申报通知资料,至少需要6个月时间,如果其中涉及到资料的审核,国家内部、不同国家间的协调等情况,1~2年的时间完成相应程序是完全正常的。这与小型卫星追求“快”的特点完全不适应。

(3)项目成本低,成本回收费用和协调费用难以承担

小型卫星项目在成本方面压缩到非常低的水平,当前很多小型卫星,特别是皮纳级卫星,是由大学、研究所等非专业团队完成的,往往项目经费比较受限。

而完成国际电联卫星网络资料的申报、协调、登记过程通常是有代价的,特别当涉及到非业余业务的频率使用时,可能需要缴纳相应费用,进行协调的费用也必须考虑。而这些费用,对很多小型卫星操作者来说还是比较大的负担。这些负担已成为很多小型卫星操作者刻意规避,甚至违规使用频率的原因之一。

(4)缺省轨道机动、功率控制等配置,不能保证干扰控制机制的有效性

为减轻卫星系统设计负担,很多微纳卫星没有轨道机动能力、功率控制能力、载荷开关机功能等。这些功能对小型卫星项目的功能本身并非必须,但对频率协调机制、有效控制干扰却是必不可少的。例如,目前我国要求所有非地球同步轨道(NGSO)卫星具有载荷开关机功能,即飞离业务区要求关机;又例如,为保护太阳同步轨道(SSO)这种高价值的轨道减少太空垃圾的影响,大多数卫星都会设计离轨装置,以便在卫星寿命末期能够推离运行轨道。这些装置一方面是干扰、安全控制机制要求的,另一方面会给小型卫星的系统设计带来较大的负担。如何权衡,是摆在小型卫星研制面前的一个难题。

总之,小型卫星系统产业的强大生命力在于其周期短、投入少、门槛低、系统相对简单等,如果纳入严格的国际频率申报、协调管理机制中,恰恰束缚了这些优势的发挥。但如果不纳入统一管理协调机制,又无法确保其用频安全性和整个无线电频率使用秩序。这一矛盾是当前小型卫星操作规则方面遇到的最大问题。

系统间频率兼容性论证缺失

统一设计、“一箭多星”或搭载发射是小型卫星不同于传统大卫星的鲜明特点。例如,按立方体卫星(CubeSat)标准统一进行卫星接口、尺寸、频率设计,选用成本低廉、供货周期短的商用现货产品器件,可以使搭载发射(通常“一箭多星”可达数十颗)更容易。

然而,从无线电频率资源使用和协调兼容的角度却存在很多实际操作中的困难,主要体现在技术和规则两个层面。

1)技术层面。这种“一箭多星”的模式,当卫星载荷间的频率相近甚至相同时,可能引发系统内和系统间的频率干扰。当前,国内对发射过程中和卫星弹射出去自主运行过程中不同卫星彼此间的频率兼容性的分析工作非常薄弱,只在有经验的卫星操作者间进行非正式磋商,干扰评估方法、干扰保护标准、干扰减缓措施的研究都十分薄弱,亟待开展研究。

2)规则层面。多星、共运载、近轨道、邻频甚至同频、同时发射状态下的干扰模式比较复杂,协调关系也难以界定,当同时发射的各卫星不属于相同的操作者时,申报卫星网络资料的主体责任、卫星网络资料的所属权和使用权、一旦出现干扰如何甄别、干扰消除机制等,在当前的管理模式下都十分模糊,需要小型卫星操作者密切配合国家管理部门,在合法操作的前提下需要逐步探索。

3 研究动态

国际

国际电联无线通信部门是管理无线电频率有序使用的具体执行机构,每3~4年组织召开一届世界无线电通信大会(WRC),研究无线电频率使用方面的热点问题并对《无线电规则》进行修订,是有立法权的大会。早在WRC-2012,小型卫星用频问题就引发了普遍关注并确立成为WRC-15的正式议题,3年时间内对小型卫星用频问题进行了梳理、研究,形成了2份新报告;刚刚结束的WRC-15最后法案确定将设立WRC-19的新议题,研究为寿命小于3年的卫星(典型的小型卫星)在1GHz以下划分专用测控频率的可能性。

从上述过程可以看到,小型卫星的用频问题在国际电联连续两届大会都设立专门议题,充分说明了这些问题的普遍性和重要性,一方面印证了小型卫星迅猛发展的态势绝非局部、短期现象;另一方面也说明小型卫星用频的特殊需求与现行规则的冲突已经积累到一定程度,必须从完善规则方面尽快加以规范,否则可能引发更多的乱象。

国内

中国频率主管部门高度重视小型卫星频率问题,在积极参与国际电联相关议题研究的同时,对国内小型卫星项目在具体频率申报、协调程序中遇到的问题给予指导和规范。

以著名的QB50项目为例,该项目由欧盟出资确定,计划采购50颗卫星并通过一枚火箭同时发射,卫星将在太空组网,这将是目前世界上参与国家和地区最多的微小卫星国际合作项目,也是一次发射卫星最多的项目。更重要的是,这些卫星将主要由来自全球30多个国家和地区的大学生们研制完成,哈尔滨工业大学、西北工业大学、国防科学技术大学、南京理工大学、北京航空航天大学、浙江大学、上海科技大学等7所中国高校入选,充分显示了中国高校在该领域的技术实力和国际合作能力。

在QB50项目频率问题上,国家主管部门专门召集会议对相应频率申报、协调程序进行宣贯和培训,并帮助作为牵头单位的西北工业大学进行卫星网络资料的编制、审核、协调和申报工作。目前,该项目的网络资料已报送国际电联,为小型卫星规范用频树立了一个典范。

事实上,我国目前在小型卫星研制、发射和应用领域已出现轰轰烈烈的发展热潮,备受各界瞩目,2015年成功发射的“一箭二十星”、吉林-1组星等,以及很多尚在研制、规划阶段的项目都属于小型卫星范畴。很多项目在频率问题上普遍遇到本文所述的各种问题实属正常,关键要看卫星操作者对频率问题的认识和重视程度。

4 总结和建议

根据上述分析,总结小型卫星用频问题的本质,就是“守法”。

1)守法意识。卫星小未必责任相应小。在频率问题上更是如此,每个卫星操作者不分大小,都需要树立基本的守法意识,规范使用无线电频率既是权力也是义务,维护整个无线电频率使用的健康、有序、安全的环境,就是维护自己的权益。

2)守法能力。无线电频率的合法、安全、有效使用是一项比较专业的工作,很多情况下,小型卫星操作者对于如何合法申报、使用无线电频率了解十分有限,不具备相应的知识和经验,完全可以通过咨询国家主管部门和专业的技术机构获得相关帮助。

3)违法成本。守法是有代价的。只有当违法成本高于守法代价,才能让操作者真正从自身利益出发自觉守法。这里所说的违法成本,可以包括那些未按照规则进行必要的频率申报协调而导致卫星系统受到干扰影响正常使用的情况,显然,这种代价是任何卫星操作者都不希望付出的。

4)监管手段。这一条本该是提给主管部门的,并且可以想见,从当前的随意使用到规范化使用,短期内对小型卫星的发展必然是有制约的;但从建立良好的用频秩序角度,规范化的、从实际使用需求出发的管理机制是确保产业长远、健康发展的必要条件。因此,有远见的小型卫星操作者应该从这一角度出发,与主管部门高度配合,规划产品方向、研究关键技术。今天投入的些许代价,将是明天的最大受益者。

WRC-19已设立的关于“短寿命卫星测控专用频率可行性”的新议题,对小型卫星的长远发展有可能产生深远影响,建议小型卫星操作者积极参与该议题,为维护自身的发展权益开展研究。

祁首冰/本文编辑