“抗战歌曲”学习笔记

——写在纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之后

2016-05-23于林青

于林青

(广东 广州 510600)

“抗战歌曲”学习笔记

——写在纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之后

于林青

(广东 广州 510600)

摘要:文章是作者多年来学习和研究“抗战歌曲”的学习笔记和心得体会。内容分为三个部分:一、作为“歌曲作法”教材的“抗战歌曲”;二、作为学术研究课题的“抗战歌曲”;三、作为中国音乐史上的“抗战歌曲”。文中对某些有关“抗战歌曲”的史论著作有不同看法,仅供老中青同行们参考。如能引起有兴趣于这个专题的同行们的关心和思考,乃是作者的衷心希望。

关键词:“抗战歌曲”;“爱国歌曲”;中国音乐史

为纪念抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年所举办的一系列活动,早已顺利落下帷幕,这一系列活动所取得的圆满成功,以及它所产生的深远影响,都是有目共睹的,因此无须赘述。但是,这种影响必会因人而异,不尽相同。例如,我就特别欣赏那“9·3”大阅兵,应该说,它能使全国军民精神为之一振,它非常生动、非常具体地对全国人民进行了一次“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”的主题思想教育。作为一名终身从事部队音乐工作的老兵,我更对这次纪念活动中大力宣传的“抗战歌曲”有了更深刻的感受和音乐记忆。

你看,从中央到地方,电台电视台,哪一天不在轮番播送着“抗战歌曲”?就是大阅兵中,也首次由合唱团在军乐团伴奏下,演唱了“抗战歌曲”5首;在这段时间的新闻联播节目中,又首次介绍了11首“抗战歌曲”。有人调侃说是“抗战歌曲”铺天盖地,而我却认为这是一次全国性的“抗战歌曲”大普及。对于一个国家和民族来说,有这种普及和没有这种普及,可是不大相同的,因为文化(包括音乐)是要讲传承的,否则,所谓的“新文化”不过是无源之水、无根之木,你信也不信?!

以我个人的经历,我更感到学习“抗战歌曲”非常重要。因为,我虽然出生在1933年,曾经历过整个抗战时期,但因为年纪太小,又生活在偏僻的农村,虽然亲眼看见过日军的暴行,但却没有听到过“抗战歌曲”,还是在1948年参军入伍之后,才学唱歌,后来才知道那《三大纪律八项注意歌》、《解放军进行曲》(即《八路军进行曲》)等,原来都曾是“抗战歌曲”。而更集中地接触“抗战歌曲”,则是到了1959年进中央音乐学院进修时,在“歌曲作法”课堂上,作为教材,非常认真地学习了“抗战歌曲”,我的学习笔记也将从这里写起。

一、作为“歌曲作法”教材的“抗战歌曲”

讲“歌曲作法”课的老师是赵行道先生。这里我无意全面评说这个课程,但是,赵先生在课堂上讲了大量的“抗战歌曲”则是事实,其他还包括一些民歌和苏联歌曲等,而这些“抗战歌曲”,就从作曲法的角度,让我们获益匪浅。

例如,他在讲所谓的“四大法则”时,就是以“抗战歌曲”为基本谱例。

1.重复

我记得很清楚,他讲了严格重复与变化重复。

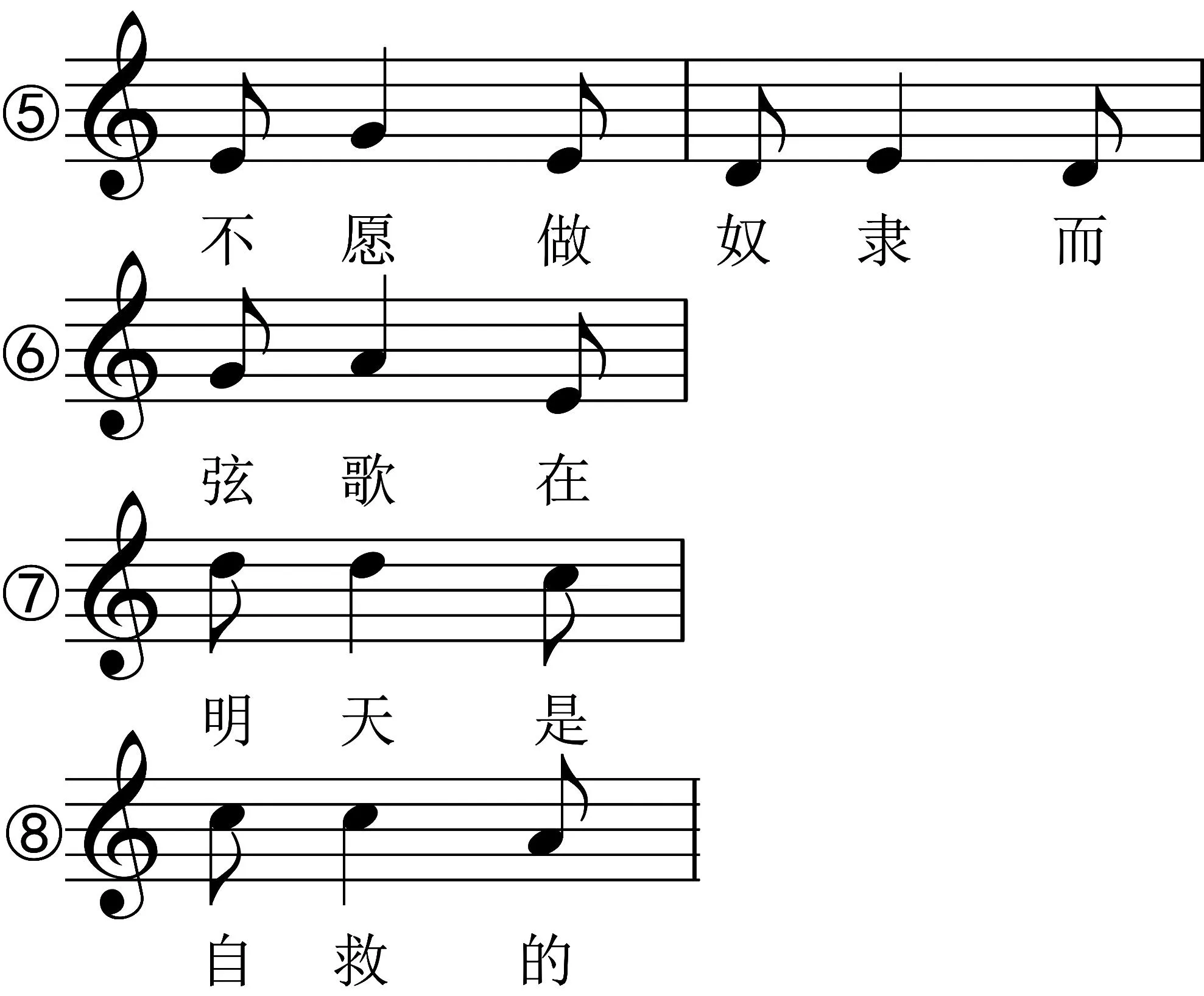

谱例1严格重复:冼星海《保卫黄河》[1]271

他讲到,“有人说这是受了广东音乐《双声恨》的影响,但冼星海同志给予了否定,又有人说是受了河北民歌《小小的灯儿》的影响。”[2]更有人说,“就是一个分解和弦”[3]。对此,我们都不敢胡说八道,但有一点是很清楚的,那就是它深受群众欢迎。据说在1940年的晋西北根据地曾发生过这样的故事:在日寇出兵扫荡我根据地时,常有伪军化装成我军骚扰群众,当我军重返根据地时,群众不明真相,仍往山上跑,虽再三喊话,他们仍不相信,后来,连长指挥大家唱“风在吼,马在叫”,群众一听,说“这真是咱们的队伍回来了”,于是纷纷下山回了村庄[4],可见这首歌是多么受群众欢迎了。

谱例2变化重复:张寒晖《松花江上》[1]116

其实,这首歌是多次使用了变化重复的方法,如“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”,还有“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的家乡……”。课堂上还说到这首歌中“爹娘啊”音调可能来自北方妇女的哭坟,等等。

谱例3局部重复:冼星海《热血》[1]92

2.变奏(包括模进、扩展、紧缩等)

严格模进与自由模进,这里先举一个严格模进的例子:

谱例4-a歌剧《白毛女》片段

再选一个自由模进的例子:

谱例4-b聂耳《开路先锋》[1]50

谱例5紧缩(节奏紧缩):向隅《红缨枪》[1]341

谱例6扩展(音程扩展):冼星海《保卫黄河》[1]271

3.派生

这是一种很难用准确的文字说得清楚的曲调发展方法。它既有主导动机与音乐主题,又不同于前述种种方法,就是说与音乐主题(主导动机)既有联系,又距离甚远。

例如聂耳的《毕业歌》,就很难说清哪一句是主导动机,哪一句是音乐的展开。

谱例7《毕业歌》中的旋律片断

还有大量切分音的运用:

谱例8《毕业歌》中的旋律片断

这种切分音的连续使用,造成了这首歌曲的独特的曲调特点。但它和前述种种音乐主题,并无太大联系,说它是派生自无不可。

4.对比

这是一个在歌曲写作中运用非常广泛的方法,而且可以造成对比的方法也很多,例如音乐风格的对比、节奏与速度的对比、调式与调性的对比、力度与音量的对比、音色的对比,等等。而在课堂上举的谱例则是冼星海的《在太行山上》[1]226。这首以二部曲式写成的二部合唱,虽然创作于战争年代啊,但艺术上却非常讲究,运用对比的方法也很有成效。例如,它的速度标记虽然只是“行进速度;豪迈地”,但在实际演唱中,它的第一部分速度并不快,显得抒情性很强。由于用对位法写作,又有了声部的对比,而第二部分则成了真正的进行曲,豪迈有力(“我们在太行山上”),声部的写法也有了改变。我的理解,它的对比手法是内在的,是音乐本身的。它之所以能够传唱至今,就不难解释了。类似的例子很多,如冼星海的《黄河船夫曲》就成功地运用了速度的对比。

当然,在课堂上还讲了其他专题,例如歌曲的曲式结构、词曲的结合、装饰音的运用、声音的造型方法,等等。因为本文的目的在于学习“抗战歌曲”,所以其他内容就不多说他了。可是就这一点——让我们在作曲的课堂上学习了“抗战歌曲”,就值得我们大加赞扬,特别对于我们这些学习作曲的后来人,应该说是打下了一个很好的基础。

我曾经多次引用过美国画家库克在他的《西洋名画家绘画技法》一书中所说的话,他说:“从艺术史最早记载中就证明,比较多的画家训练自己的方法都是靠研究、提问以及揭示在他们以前的杰出大师的奥秘,这些方法用得比其他方法的总和还要多。”[5]我以为这是符合艺术发展规律的正确说法。因此,我才更加感到在课堂上引进“抗战歌曲”作为教材,是一种非常有益的做法。我不知道现在的音乐院校,还有没有这样的课程安排?

二、作为学术研究课题的“抗战歌曲”

1978年,经中宣部批准成立“聂耳星海学会”。为参加这一活动,学会总干事程云同志让我试写一篇《试论星海同志的歌曲作品与民间音乐的联系》,既是“试写”,又是“试论”,可见我当时完全是抱着一种学习的态度。有程云同志的指导,又得到很多老同志的帮助,就在那次学会成立的学术研讨会上宣读了这篇文章。后来,文章不仅被收入《论聂冼》,还被天津音乐学院、四川音乐学院、星海音乐学院的学报给予转载。在那次研讨会上,聂耳的哥哥聂叙伦、侄女聂丽华,还私下邀我再写一篇研究聂耳作品的文章。这些,都是对我的极大鼓励,于是我就陆续搞了几个专题,内容仍然多以研究“抗战歌曲”为题,当然,还有不少是以民间音乐为专题的文章。

这里,我首先要说到那篇《关于〈三大纪律八项注意〉歌的曲调来源调查》[6]。原文无需再引用了,简单地说,这首歌的曲调来源,不是原来所说的是鄂豫皖民歌《土地革命成功了》,而是由军阀部队填过词的《大帅练兵歌》。这篇文章是我在武当山采集民歌时,从一位时年80多岁的道人吕明口中得知的,谁知竟引来不小的麻烦。我所在的武汉军区歌舞团领导,根据上级的通知,立即限制了我的人身自由,不准外出,不准与外人联系,不准发表与上演作品。其实我知道就是我这篇文章惹的祸,好在经总政派人调查,证明我的文章所言属实,不仅加编者按语刊登了这篇文章,也立即通知恢复了我的自由。

关于这首歌,我曾经写过几次带补充性质的短文,那是因为又有了新的材料和新的看法。

其一,我在参加《解放区音乐史》的撰稿活动中,发现这首歌在解放战争时期,曾有一次较大的修改,即:在毛泽东代表党中央起草的《中国人民解放军关于重新颁布三大纪律八项注意的训令》(1947年10月10日)之前,曾向多个野战军发信征求意见。据知,我所在的二野刘(伯承)邓(小平)首长就复电:提出要有“不拿群众一针一线”这个“美丽的语句”。其他还有四野林彪提出补充“洗澡避女人”和“大便找厕所”两点[7]。后来正式公布的训令中,已经采纳了这些建议,只是把“洗澡避女人”改为“不许调戏妇女们”,将“不搜俘虏腰包”改为“不许虐待俘虏兵”等。

其二,在任卫新的文章中,他非常肯定地说:“原来这首旋律是一首很古老的军歌,早在中国流传,原名为《德皇威廉练兵曲》,是一首普鲁士军歌。”[7]另外,《广州音乐研究》编辑部也寄给我一则从网上下载的同样内容的短文。但是,最近我接到中国音乐研究所向延生同志的电话,他说,根据我提供的线索,请驻德国使馆的同志查找,至今尚未找到这首相近的德国军歌。因此,应该说,到现在为止,这个专题我仍然没有最终完成,因此还要继续做下去。

1987年,我调到广州军区工作,当时真叫作“人生地不熟,两眼一抹黑”呀!所幸广东省音协交给我一个任务——要我为当时举办的“百歌颂中华”活动撰写歌曲评价文章。我想,难得音协信任,初来乍到就给我这样难得的任务,顺口就把任务接了下来。谁知具体干起来却并不简单。于是,我就大量查阅资料,四处打电话写信采访词曲作者,好在大家支持,我才勉强写出了一批文章,除在当地的报刊发表之外,《解放军报》《解放军歌曲》也刊登了不少,这批文章后来由人民音乐出版社出版,书名是《中国优秀歌曲百首赏析》。其中属于“抗战歌曲”的就有不少。可以说这是我学习“抗战歌曲”的又一次大好时机。

这批文章中,因掌握材料的多少有所区别,有的仅千字左右,算是“豆腐块儿”文章,而有的就长达近万字,可以算是学术研究的专题了。例如那篇关于《解放军进行曲》的文章,我就做了好多年研究,曾经改写数次,最后定名为《〈从八路军进行曲〉到〈中国人民解放军军歌〉》,先在本地发表,后又在《军营文化天地》刊出。我在本文开始就曾说到,《三大纪律八项注意》歌和《解放军进行曲》是我参军后最先接触到的“抗战歌曲”,甚至可以说他们不仅伴随着我军从小到大、从弱到强,连我本人也是唱着它长大成人的,因此,有种特殊感情是再正常不过的事了。

例如从它歌词的多次修改,可以看出我军历史任务的变化;从众多单位自行其事地改词,到全军统一在部队中传唱,看出它强大的艺术生命力;而从作者所受到的多种奖励与坎坷人生,又可以看出革命斗争的复杂性与残酷性……这里特别要说到作曲者郑律成同志,作为一位朝鲜人,不仅参加了中国人民的抗日斗争,还写出了这样优秀的军歌,其精神的伟大、其艺术上的成功,都是值得后人学习和纪念的呀!

这里,我顺便要说到这次纪念抗日战争胜利70周年的活动中,竟然把《八路军进行曲》唱成《解放军进行曲》的歌词,而且坚持到纪念活动结束,也没有纠正过来!应该说这实在是一件美中不足和令人遗憾的事情。

此外,当我写到这首歌时,随手翻阅资料,竟发现一本标有“九·五”国家重点图书出版项目,书名为《歌声中的20世纪——百年中国歌曲精选》,由中国国际出版社出版、印刷十分精美的一本歌集,同样出现了这样的问题,即:标题为《八路军进行曲》,而歌词则是《解放军进行曲》的歌词。幸好,在这次纪念活动中,由人民音乐出版社出版的《抗战歌选》中,《八路军进行曲》的歌词是正确的。为了慎重起见,我仍把两首歌词的不同对照如下:

《八路军进行曲》《解放军进行曲》

向前、向前、向前!向前、向前、向前!

我们的队伍向太阳,我们的队伍向太阳,

脚踏着祖国的大地,脚踏着祖国的大地,

背负着民族的希望,背负着民族的希望,

我们是一支不可战胜的力量。我们是一支不可战胜的力量。

我们是善战的健儿,我们是工农的子弟,

我们是人民的武装,我们是人民的武装,

从无畏惧,绝不屈服,坚决抵抗,从无畏惧,绝不屈服,英勇善战,

直到把日寇逐出国境,直到把反动派消灭干净,

自由的旗帜高高飘扬,毛泽东的旗帜高高飘扬,

听!风在呼啸军号响,听!风在呼啸军号响,

听!抗战歌声多嘹亮,听!革命歌声多嘹亮,

同志们整齐步伐奔向解放的疆场,同志们整齐步伐奔赴解放的战场,

同志们整齐步伐奔赴敌人的后方。同志们整齐步伐奔赴祖国的边疆。

向前,向前!我们的队伍向太阳,向前,向前!我们的队伍向太阳,

向华北的原野,向塞外的山岗!向最后的胜利,向全国的解放!

许多文章都说是“歌词略有改动”,或者说是“歌词经过修改、调整”。但是,我们却不能忽视这种“改动”,这种“修改、调整”,是反映了从一个革命时期到另一个革命时期,它反映了军队任务的改变和军队形势的发展,不可不引起人们的注意。

学术研究,是一件很严肃的工作,不是任何人都能做,任何人都能做好的工作。

例如,在这次纪念活动中,中央电视台(第七套节目)在一组介绍“抗战歌曲”的节目中,请了两位专家,一位是部队作曲家,另一位据主持人介绍说是“研究国歌的专家”,但就是这位“研究国歌的专家”竟然说,他有两个重要的发现:一是我们的国歌(指《义勇军进行曲》),是“先有国歌,后有国家”;二是国歌的歌词中有“用我们的血肉筑成我们新的长城”,“为何说‘血肉’而不是砖头”?

如果我的表述准确,读者不难发现,这不是在进行学术研究,而是在耍噱头,在搞笑。

其一,大概小学生都会知道,建国前并没有中华人民共和国国歌,而是叫做《义勇军进行曲》,建国后才称之为国歌。这位“专家”还吹嘘说,他的这一发现是“世界上独一无二的”,难道他真的不知道法国还有个《马赛曲》么?

其二,为什么是“用我们的血肉筑起我们新的长城”,我以为可以简单地回答他说,这是艺术!

类似的情况过去也有过,把一些很严肃的事情当娱乐新闻去做。例如《新四军军歌》,我曾在权威的《解放军报》上读到一篇文章,硬说是“项英到延安开会,听八路军指战员高唱《八路军军歌》(指‘铁流两万五千里……’),使他想到新四军也应该有这样一首歌。”[8]

而根据我的调查,据新四军老战士、作曲家晓河同志给我一份《新四军军歌》作曲者何士德同志的手稿(复印件现存星海音乐学院图书馆),《新四军军歌》的创作时间是:1939年2月下旬至3月初,当年的7月1日,在云岭的陈家祠军部大礼堂举行的纪念中国共产党建党18周年的纪念会上,由何士德指挥文化队和战地服务团就演唱了这首歌。而《八路军军歌》则创作于1939年10月,孰真孰假,孰先孰后,不是一清二楚了么?!

当然,随着学习的不断深入,随着接触歌曲的数量不断增多(不仅包括“抗战歌曲”,还有解放战争时期、建国初期的歌曲作品),我的研究重点,也从较多关注作品的创作过程,逐渐转向了关注歌曲作品的艺术质量、艺术手法等。这种研究重点的转变,得益于我参加在武汉和大连召开的歌曲创作研讨会。在这两次研讨会上,大批老一辈作曲家现身说法,让我们这些后来人受到很大的教育,也引起了很多的思考。

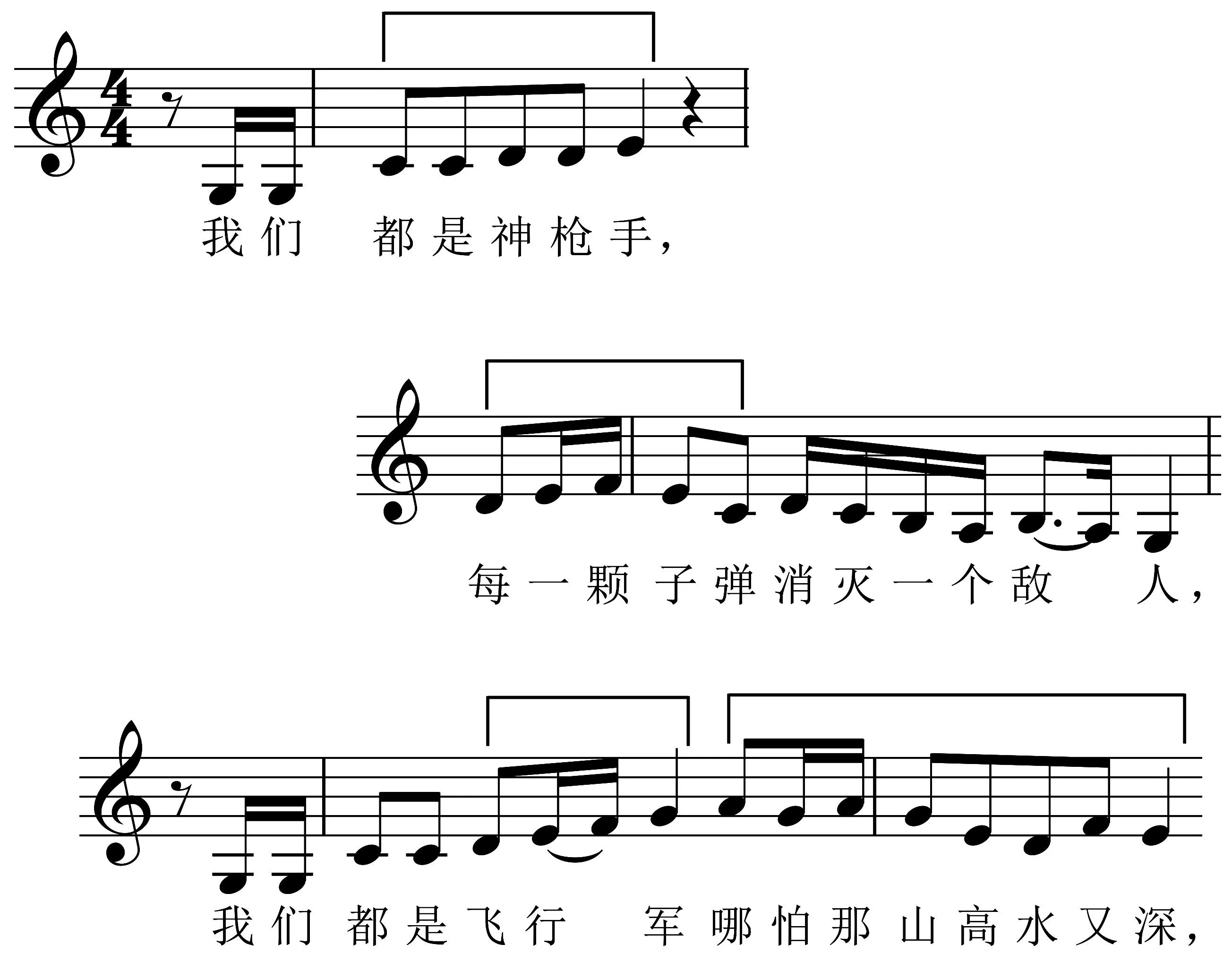

例如,在武汉的那次声乐作品研讨会上,我因是会议的工作人员,有较多的机会接触那些老前辈,记得有次私下里采访贺绿汀同志时,他就亲口对我讲了《游击队歌》的创作情况:那是在1937年,在临汾城西八里路的刘庄八路军办事处写成的。他说,他曾去新建的八路军炮兵团访问,干部战士们告诉他,从延安出发时还没有炮兵团,而这些大炮,都是从日军手里缴获的,其他还有阎锡山部队南逃时舍弃的。这些都给贺绿汀很大启发,于是连词带曲,一气呵成写出了这首歌。他没有给我讲更多政治意义,但却兴致勃勃地用手敲击着桌面打出小军鼓的节奏,而嘴里哼出“我们都是神枪手……”,又说到音调的音阶递进:

谱例9《游击队歌》中的旋律片断

其音阶递进的序列则是:5 1 2 3 4 5 6 ……,改成四部合唱则是后来的事了。

接着,他又给我讲了《嘉陵江上》,他特别强调说,他曾六易其稿,最终才找到了词曲结合的最佳状态,他不仅强调了词曲结合,还特别说到如何借鉴西洋歌剧中“咏叹调”的写作方法,完成了这首既有抒情性又有戏剧性的艺术歌曲。至于第二段那几句近乎朗诵的音调(“我必须回去,从敌人的刺刀底下回去……”),也有点近似西洋歌剧的“朗诵调”……。

在那样的年代,在那样的会议气氛下,能听到这样的谈话,实在让人“茅塞顿开”。

1986年8月,在大连的歌曲创作研讨会上,一批中青年作曲家思想活跃,特别会下的议论,更加发人深思。

例如,总结出一套调侃的话:“发不发表看歌词,流不流行看曲调”等,联系到当时就有争议的“推荐歌曲”与“群众喜爱的歌曲评选”,问题的症结就在于:一方面强调政治标准,一方面强调艺术标准,即当时俗称的“政治标准第一,艺术标准第二”,而严重地忽视了内容与形式的统一,忽视了政治标准与艺术标准的完美统一。

再联系到这次纪念活动所展示的“9·3”大阅兵中演唱的“抗战歌曲”五首(包括《抗大校歌》《保卫黄河》《游击队歌》《在太行山上》《团结就是力量》)等,“新闻联播”介绍的“抗战歌曲”11首(包括《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《黄河大合唱》《没有共产党就没有新中国》《团结就是力量》《毕业歌》《游击队歌》《松花江上》《南泥湾》《歌唱二小放牛郎》)等,其他还有中央电视台播放的“抗战歌曲”展播(30首),至于各地电视台播放的“抗战歌曲”就无法统计了。

可是,就这次纪念活动中展播的“抗战歌曲”来说,都是可以称之为精品中的精品,都是可以称之为经典中的经典了。而且可以肯定地说,它们又都是从内容到形式、从思想性到艺术性都完美统一的歌曲作品。我在本文中多次说到的“这些作品虽然创作于战争年代,但是他们仍然做到了艺术上非常讲究”,否则,群众怎么会喜爱它?否则,历史怎么会把它们留下来?这就是我们所追求的艺术的生命力之所在,他也是艺术家们良心之所在,责任心之所在。

现在人们习惯说“包装”、“炒作”,而在抗日战争期间,除了电台、唱片、电影之外,靠的就是群众性的歌咏运动——当时称之为“救亡歌咏运动”,一首歌写出来,立即教唱,立即走上街头,那效果真的堪称“立竿见影”,群众喜欢,立即不胫而走,传遍四面八方。那时虽然有“沦陷区”、“国统区”、“解放区”的差别,但好的歌曲是不受这个限制的。

例如冼星海在《创作札记》中记载的《在太行山上》一歌,就是“写成后在汉口抗战纪念宣传周歌咏大会上由张曙、林路、赵启海等唱出,听众大声喝彩,要再唱,此后又传遍了全国。现在太行山上游击队以它为队歌,老百姓、小孩子都会唱,到处听到‘敌人从哪里进攻,我们就要他在哪里灭亡’的句子。”[9]113

此外,还有“《游击军》是在汉口曾昭正家里用五分钟还不到写成的,作词者是武汉大学学生先珂,从山西打游击回来,恰巧在曾家,我马上为他写成,晚上他乘车再回前线。”[9]132

以上两首歌,不仅有星海同志的札记为证,我也亲自听林路、曾昭正两位老同志讲述过,并写成短文,收入在《中国优秀歌曲百首赏析》里。我当时的想法是:歌曲创作不排斥为当时的政治服务,也不一概否定歌曲作品中含有政治口号,但要讲究艺术质量,否则,不可能被群众认可,不可能被历史留下,现在我仍然持此观点。收入在这本书里的诸多“抗战歌曲”,虽然其艺术质量仍有差异(包括同一词曲作者的不同作品),但应该说,它们都是经过历史和群众考验的优秀作品,不同于那些只讲政治内容不讲艺术质量的应时之作。

三、作为中国音乐史上的“抗战歌曲”

我们知道,抗日战争在中国数千年的历史上,仅是短暂的一瞬间,“抗战歌曲”在中国音乐史上也只是其中的一页。但是,在我的心目中,它却是光辉的一页,值得骄傲的一页,后人不可忘记的一页。

我的想法很简单。世界上可有哪一个国家,在一场战争中,能有这样多的词曲作家,创作这样多的歌曲作品?而且能掀起一个歌唱这些歌曲的歌咏运动?事过70年,还能有这样多的优秀歌曲,仍在群众中传唱?答案只有一个,那就是中国!

当然,我也不想像某些人那样过高估计音乐的作用,什么“琴音退敌”呀,“唱歌劝降”啊,但是我们的“抗战歌曲”,我们的“救亡歌咏运动”,确是起到了动员群众、教育群众、组织群众的作用,恐怕是毋庸置疑的吧!恰如著名漫画家(也是音乐家)的丰子恺先生借用古人评价柳永的词那样,说:“有人烟处必有‘抗战歌曲’”。[10]“抗战歌曲”在群众中的普及,应该说是中国的一大创造吧!

我不想套用某些学过一点西洋音乐的人,只承认写过几部交响乐、协奏曲,写过几部大歌剧、大舞剧音乐的人才是大音乐家,恰恰相反,在我们中国,在我们这个历来以歌曲作为音乐活动主体的国度,能写出几首(甚至一两首)好歌,能让群众喜爱,能在群众中传唱不衰的作曲家,就是大作曲家、好作曲家,甚至是伟大的作曲家。对于这样一批作曲家和他们的作品,我们不仅要看他们的历史作用,也要看他们对后世的影响,不可因某人某作品中的某些问题,就一概否定他的全部;对于这样一批作曲家和他们的作品,也不能只让说优点和成绩,不让说缺点和不足,历史的经验和教训都告诉我们:实事求是的具体问题具体分析,才是我们党所一贯提倡的正确思想路线,违背了它就没有不出问题的了。

这里,我想再说到两首歌:一首是后来作为国歌的《义勇军进行曲》,另一首是后来作为《中国人民解放军军歌》的《八路军进行曲》。

这两首歌,在他们没有成为国歌和军歌的前后,作用是有很大不同的:之前,他们是团结人民、教育人民、鼓舞革命的好歌,在具体演唱中,甚至可以自行改动歌词;但之后,它就是国家和军队的象征了,且不说不能自行改动歌词,就是随意对他们说三道四都是不允许的,因为它是国家法定的歌曲,它有法律的保护。而它们所起的作用也就大不一样了。我们是否因此而能想到两首歌的词曲作者伟大的历史贡献呢?

接下来我想说到更多的人和作品,自然会有不同的看法,甚至出现错误和荒谬之处,这样才是正常的理论研究和音乐评论,只要实事求是,具体问题具体分析,就会让更多的人意见趋向一致,想追求完全的统一几乎是不可能的,勉强统一也是无益的。

首先,我想说关于“抗战歌曲”这个概念:“抗战歌曲”,即抗日战争时期所创作并传唱的,以反抗日本帝国主义的侵略为内容的歌曲。因此,当时称之为“抗日救亡歌曲”、“抗日救亡歌咏运动”。这里既有时间界限(1931-1945),又有内容的界限(抗日)。它不宜分为“国统区”、“沦陷区”和“解放区”,因为这种区域划分的变化太大,它有个此消彼长和此盛彼衰的过程。例如,刚开始大部分都属于“国统区”,那时“沦陷区”和“解放区”都不大,但后来日本帝国主义占领了中国的半壁江山,而“国统区”自然缩小,待到“解放区”逐渐强大,加上国共合作共同抗日的政策逐渐落实,那“沦陷区”就越来越小。而在接近抗战胜利时,情况就发生了根本性的变化。但是有一点可以肯定,那就是无论哪个区,“抗战歌曲”都在不断发展着。就在这一发展过程中,“国统区”与“沦陷区”的艺术人才又大量涌入“解放区”,他们既在“国统区”活动过,又到“解放区”活动过,对这样一类人,你把他算在哪个区?有的人虽然仍留在“国统区”和“沦陷区”,但仍在从事着“抗战歌曲”的创作和歌咏活动,你能忘记他们的功劳么?……

对于“抗战歌曲”与“救亡歌咏运动”的发展怎样分期的问题并不重要,但又不难看出,由于对分期问题的不同认识,就会对这些“抗战歌曲”的作者与作品有不同看法。

在我读到的有关资料中,由陈志昂著《抗战音乐史》中持三阶段说:

第一阶段是从1931年“九·一八”事变到1937年“七七”事变。……中国人民的救亡运动也日益高涨,救亡歌咏运动蓬勃展开,救亡歌声传遍神州大地。在这个阶段影响最大的音乐家是聂耳,可以说这是“聂耳阶段”。第二阶段是从1937年“七七”事变到延安文艺座谈会的召开。……这个阶段成就最突出的是冼星海……这个阶段可以说是“星海阶段”。从延安文艺座谈会的召开到抗日战争胜利是第三阶段。[3]1

而由唐守荣、杨定抒编著的《国统区抗战音乐史略》一书则持四阶段说:

国统区抗战歌曲的产生和发展的全过程,经历了准备、酝酿、产生;发展高峰;稳步发展和全胜四个阶段。[11]11

另外,刘靖之著《中国音乐史论集》虽以三阶段论述抗战音乐,但他是以1937-1945年作为抗日战争时限的,即:

第一阶段开始于抗日战争全面展开之后,……1941到1942年是第二阶段。……第三阶段是从1942年到1943年春,华北各解放区转入重新扩展时期。[12]114

不仅如此,这本书还以分区论述为主。

我的不同看法不在于应分几个阶段,而仅仅在于对陈著《抗战音乐史》中把萧友梅、黄自等人的作品排除在“抗战歌曲”之外有些不解。第一,他们是真正“抗战歌曲”创作的先行者,如果说他们在1931年创作的具有抗日内容的歌曲是爱国歌曲,虽不为错(因为“抗战歌曲”也是爱国歌曲嘛),但不公平,不实事求是。这里我要说到黄自的《抗敌歌》。

据诸多资料都可以证明,黄自在1931年“九·一八”之后的第五天,就与萧友梅等率领国立音乐专科学校的师生,为东北义勇军募捐,并亲自作词、作曲,写出了《抗敌歌》*1931年10月24日首演时歌名是《抗日歌》,因当时的政府当局禁言抗日,所以改为《抗敌歌》。。后来又请韦瀚章补写了第二段歌词。为了强调这首歌的作用,我在一篇短文中还加了一个副题——第一首抗日救亡歌曲。这首歌后来的影响也已无需赘述了。

幸好,在陈著《抗战音乐史》论述“抗战音乐”第一阶段那段文字之后,写了几句语重心长的话,他说:

公平地说,在20世纪30年代初期,最先对民族危机做出反应的是以上海音专为中心的一批爱国主义音乐家,其中最杰出的是黄自。……接替黄自主持音专教务的陈洪也是一位优秀作曲家,他在抗日前夕(笔者按:似应是抗日初期),写了不少爱国歌曲,其中《冲锋号》是一首充分展开的艺术歌曲。[3]2

有了这段“公平地说”,已无需我再补充什么了,只是还可以加上由秋竹作词、陈洪作曲的《上前线》就更客观了,这两首歌都创作于1932年,理应归入我国最早的“抗战歌曲”之列。据汪毓和著《中国近现代音乐史》一书,虽然点名批评了他那些“对当时新音乐运动进行嘲讽谩骂的谬论”[13]173,但仍写到:“除了黄自的创作以外,当时在歌曲创作方面比较突出的还有,……陈洪的《冲锋号》《上前线》……。”[13]110我认为,能在中国近现代音乐史上得此评价,已是很不容易了!都应该属于“公平地说”一类吧!

近读汪毓和先生编著的《中国近现代音乐史》,他虽然并没有对“抗战歌曲”的创作分阶段论述,仅在第四章与第五章涉及“救亡抗日”时期与“抗日战争相持阶段”后中国音乐的发展。但他同样把黄自等人的“抗战歌曲”创作视之为“爱国歌曲”[13]89,并且把“以黄自为代表的专业音乐创作和专业音乐理论”[13]88,与“‘救亡歌咏运动’及吕骥等人的音乐创作”[13]116,区分开来。

说到陈洪,才说是“表现了他力主抗日救亡的爱国主张”[13]99。

说到刘雪庵,才说到“抗战爆发后,积极从事抗日歌曲的创作,并独立创办音乐刊物《战歌》”[13]107。

说老实话,我真的无法理解作者的用意何在?最后,我从该书的“上编引论与概述”中,读到了一点信息,原来作者真的想把“抗日救亡爱国运动中的专业音乐和‘左翼’群众歌咏运动的音乐发展”[13]6,不是视为同一种“抗战歌曲”平等看待的啊!他们一种是“专业音乐”,一种是“群众歌咏运动”,其实这种分类,并不符合历史的真实。

我曾经在一本书里读到过这样的历史资料:

1931年9月22日(即“九·一八”之后的第五天),上海音专成立“抗日救国会”,校长萧友梅在会上说:“我们中华民族之后裔,国难当头,岂能无视坐等。古人云‘养兵千日,用兵一时’,当兵应以刀枪保国,我等应以歌声唤起民众,齐心协力,赶走日寇。一个音乐工作者,把音乐作为武器,来反对日本帝国主义的侵略,挽救民族的危亡,这是民族赋予我们的精神”。[11]42

他的话,在今天看来仍然能打动人心,如果他的在天之灵,知道后人竟把他们排斥在“抗战歌曲”与“救亡歌咏运动”之外,那会作何感想?岂不是该大呼冤枉哉?!

这里,我还想补充说到一个人,那就是黄自的学生之一刘雪庵。他在“抗日救国会”担任宣传股干事,他当即收集音专师生创作的歌曲,编成一本歌曲集《前线去》,这应该是“国统区”第一本抗日救亡歌曲集。当时虽因“一·二八”淞沪抗战爆发未能及时印出,1932年4月在重庆才得出版,歌集收入歌曲14首[11]9*笔者注:此目录摘自《国统区抗战音乐史略》,作者署名稍有订正。:

1.《抗日歌》(韦瀚章词,黄自曲);2.《民谣》(朱英词,黄自曲);3.《不买日货》(张夙词,周淑安曲);4.《我们要夺回失去的地》(陈田鹤词曲);5.《我们要振起精神》(廖叔辅词,陈田鹤曲);6.《肩负了枪赶快上前方》(江伯棠词,江定仙曲);7.《喇叭响了》(廖叔辅词,江定仙曲);8.《前进曲》(张风词,刘雪庵曲);9.《前线去》(张风词,刘雪庵曲);10.《出发》(张风词,刘雪庵曲);11.《四万万同胞》(野民词,丁善德曲);12.《从军——为义勇军而作》(骆凤麟词,萧友梅曲);13.《冲锋号》(陈洪词曲);14.《上前线》(秋竹词,陈洪曲)。

1933年1月,由田汉发起,聂耳、任光、麦新、张曙、吕骥等人在上海成立了“苏联之友音乐小组”,2月12日,又由聂耳、任光、张曙、吕骥、安娥等,在上海成立了“中国新兴音乐研究会”。同年,经田汉介绍,聂耳参加了中国共产党,从此,开始了他在党的领导下所进行的革命战斗,并活跃在左翼文化战线上。

我们可以从这以后陆续出现的一批歌曲作品看出,它对“抗战歌曲”创作和推广的重要影响。我现在按照时间顺序,把它们列举如下:

1931年有:黄自的《抗敌歌》(韦瀚章词);何安东的《奋起救国》(陈黄光词);黎锦晖词曲的《同胞快醒歌》;《勇敢的青年》;《义勇军进行曲》等。

1932年有:陈洪词曲的《冲锋号》、《上前线》(秋竹词);黄自的《旗正飘飘》(韦瀚章词)、《赠前线将士》(何香凝词)等。

1933年有:黄自的《九一八》(韦瀚章词);张曙的《干干干》(列丰农词);任光的《抗敌行军曲》(安娥词)等。这个时期的作品,虽然数量不多,且影响有限,但都是“抗战歌曲”发展的创始人和先行者,并由此开启了“抗战歌曲”创作和发展的第一阶段和第一个高峰,代表人物当是非黄自莫属。

到了1934年,有聂耳的《毕业歌》(田汉词);《大路歌》(孙瑜词);《开路先锋》(孙师毅词);《码头工人》(孙石灵词)。

1935年有:《三大纪律八项注意》;聂耳的《义勇军进行曲》(田汉词);闫述诗的《五月的鲜花》(光未然词);吕骥的《新编“九·一八”小调》(崔嵬、周钢鸣词)、《中华民族不会亡》(野青词);孙慎的《救亡进行曲》(周钢鸣词)。

1936年有:冼星海的《救国军歌》(塞克词);任光的《打回老家去》(安娥词);张寒辉作词作曲的《松花江上》;刘雪庵的《离家》、《上前线》;孟波的《牺牲已到最后关头》(麦新词)。

1937年的有:麦新作词作曲的《大刀进行曲》;刘雪庵的《长城谣》(潘万农词);冼星海的《只怕不抵抗》(麦新词);张曙的《日落西山》(田汉词)、《卢沟问答》(田汉词);夏之秋的《歌八百壮士》(桂涛声词);贺绿汀作词作曲的《游击队歌》;陆华柏的《故乡》(张帆词);吕骥的《抗大校歌》(凯丰词)、《武装保卫山西》(白炎词)等。

由这些经过历史筛选的大批优秀作品,我可以毫不怀疑地说,这是“抗战歌曲”发展的第二个高峰,因此我把它视为“抗战歌曲”发展的第二个阶段,其代表人物当是聂耳与冼星海无疑。

1935年7月聂耳在日本不幸遇难,同年5月,冼星海学成归国,人们称他“接过了聂耳的旗帜,带领左翼剧联音乐小组和后来成立的词曲作者‘联谊会’的音乐家们”[11]10,创作了一批广为传唱、影响较大的“抗战歌曲”。1937年“七·七”卢沟桥事变,抗日战争全面爆发,“抗战歌曲”的创作自然受到推动。因此,我把这个阶段视为“抗战歌曲”发展的第三个阶段,也是第三个创作高峰。而这个时期的代表人物,无疑应该是聂耳与冼星海,不仅如此,他们也为日后获得“无产阶级作曲家”和“人民音乐家”的光荣称号奠定了扎实的基础。

我曾读到过一本书,作者对这段时间的某些人和作品颇有异议,他明确地说:

1934年春,在上海左翼剧联之下成立的音乐小组,成员包括:箫声、聂耳、任光、张署(曙)、吕骥、安娥、王芝泉(为一)等人,其中没有一个人能独当一面或肩负重任的作曲家、演奏家、理论家或音乐教育家,聂耳成为“无产阶级作曲家”,是他1935年去世之后的事,吕骥成为中共音乐发言人,也是1949年之后的事。[12]116

对任何人和作品持不同看法,原本是十分正常的现象,但不可不顾事实,别的就不去说它了,仅就那“无产阶级作曲家”和“中共音乐发言人”的称谓,就让人不好理解,俗话说:实至名归,总是有了作品在前,才有荣誉称谓在后吧!难道可以相反么?可见,如果不是说此话的人怀有某种偏见,恐怕是不会说出如此不讲理的话的吧!

接着,就要说到1938年至1942年了。

1938年有:张曙的《丈夫去当兵》(老舍词);古曲《露营之歌》(李兆麟填词);舒模词曲的《军民合作》;冼星海的《在太行山上》(桂涛声词)、《到敌人后方去》(赵启海词)、《游击军》(先珂词);夏之秋的《思想曲》(戴天道词)。

1939年有:冼星海的《黄河大合唱》(光未然词)、《二月里来》(塞克词);贺绿汀的《嘉陵江上》(端木蕻良词);何士德的《新四军军歌》(陈毅词);郑律成的《延安颂》(莫耶词)、《八路军军歌》(公木词)、《八路军进行曲》(公木词);张达观编词曲的《军队和老百姓》;向隅的《红缨枪》(金浪词)等。

1940年有:贺绿汀的《胜利进行曲》(田汉词);阮若珊、李林编词编曲的《沂蒙山小调》;章枚的《黄桥烧饼歌》(李增援词);久鸣的《跟着共产党走》(即《你是灯塔》,沙虹词)等,。

1941年有:沈亚威的《打个胜仗笑哈哈》(沈西蒙词);李伟词曲的《行军小唱》等。

1942年有:李劫夫的《歌唱二小放牛郎》(方冰词);舒模词曲的《你这个坏东西》;曹火星词曲的《没有共产党就没有新中国》等。

按照顺序,我把1938-1942年这段时间视为“抗战歌曲”发展的第三个阶段,同时也是“抗战歌曲”创作的第三个高峰。无论从数量和质量上说,都有一个明显的提升,其代表人物当然是冼星海,他不仅有《在太行山上》《到敌人后方去》《游击军》等传唱甚广、反映敌后战斗生活的歌曲,还有《黄河》《生产》两部大合唱。而贺绿汀的《嘉陵江上》、郑律成的《八路军进行曲》(也是大合唱的一部分)、曹火星的《没有共产党就没有新中国》、李劫夫的《歌唱二小放牛郎》等,都是传唱至今的优秀作品,把他们载入音乐史册当是不会有问题的吧!

1942年,延安文艺座谈会的召开,标志着“抗战歌曲”的创作(包括整个文艺事业)进入了一个新阶段,到1945年抗战胜利,应该称之为“抗战歌曲”发展的第四个阶段和第四个高峰。

1943年有:卢肃的《团结就是力量》(牧虹词);民歌改编的《东方红》(李有源、公木词);陕北民歌《绣金匾》;刘西林的《解放区的天》;马可的《南泥湾》(贺敬之词);民歌改编的《翻身道情》(刘炽编曲)等。

1944年有:宋杨词曲的《读书郎》。

1945年有:宋杨的《古怪歌》;刘炽的《胜利鼓舞》(贺敬之词)等。

对于延安文艺座谈会的召开,我们可以有这样那样的不同看法,但在当时的情况下,指出文艺的正确方向,无疑是对文艺事业的推动,我们不能用今天的观点去否定过去的历史。记得有人曾狂言:“《在延安文艺座谈会上的讲话》,定下了调子和框框,不仅压制了抗战时期的音乐创作和演奏,一直影响到80年代的创作。”[12]118他还说,“这些歌曲过于‘口号化’,……这些40年代的歌曲,到现在已给时间淘汰了,远不如早期的抗日歌曲,有些到现在还深受人们的喜爱”。[12]184

我想用不着对此发表更多的意见了,只要听听纪念抗战胜利70周年的“抗战歌曲”展播,听听“9·3”大阅兵中合唱团演唱的“抗战歌曲”,就说明那些歌曲并没有被淘汰,并没有影响后来的创作,不仅如此,我还认为,“抗战歌曲”的创作精神,并没有因抗战胜利而结束,它的影响,不仅延续到解放战争时期和建国之后,未来仍有它深远的影响。

参考文献:

[1]冼星海.保卫黄河[M]//《抗战歌选:1931-1945》编写组.抗战歌选.北京:人民音乐出版社,2015:271.

[2]中国聂耳、冼星海学会.论聂冼[M].出版地不详,1985.

[3]陈志昂.抗战音乐史[M].开封:黄河出版社,2005.

[4]彦克.伟大的民族精神、美的辉煌开掘和体现者:纪念星海同志诞生八十周年[J].星海音乐学院学报,1985(4):28-38.

[5]库克.西洋名画家绘画技法[M].北京:人民美术出版社,1981.

[6]于林青.关于《三大纪律八项注意》歌的曲调来源调查[J].解放军歌曲,1982.

[7]任卫新.词海钩沉:十六:《第一军歌》[J].词刊,2010(4):44-49.

[8]于林青.音乐散论(续集)[M].北京:京华出版社,2001:379-381.

[9]冼星海.创作札记[M]//冼星海全集:第一卷.广州:广东高等教育出版社,1989.

[10]丰子恺.谈抗战歌曲[J].战地,1938(4).

[11]唐守荣,杨定抒.国统区抗战音乐史略[M].重庆:西南师范大学出版社,1996.

[12]刘靖之.中国音乐史论集[M].香港:香港大学亚洲研究中心,1988.

[13]汪毓和.中国近现代音乐史[M].上海:上海音乐学院出版社,2013.

【责任编辑:吴志武】

中图分类号:J603

文献标识码:A

文章编号:1008-7389(2016)01-0001-13

DOI:10.3969/j.issn.1008-7389.2016.01.001

作者简介:于林青(1933-),男,河南遂平人,国家一级作曲,主要从事作曲与理论研究工作。

收稿日期:2015-07-13

·纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年·