喀什老城一瞥

2016-05-21撰文石艳梅

撰文/石艳梅

喀什老城一瞥

撰文/石艳梅

摄影/赵文帅

我眼见耳闻的喀什噶尔,是那么美丽、风情万种。她是褐色面巾下的神秘女郎,是你一来就会爱上的奇妙地方。她是张承志千万里追寻的心灵皈依的清洁之地;她是沈苇无数次难舍的宿命般的情结;她是我少女般情窦初开青涩模糊的爱恋。她的安宁和停顿的部分留住了我们,使我们流连忘返,在焦灼万分的狂奔中找到了镇静和喘息的机会。

摄影/赵文帅

一

我走上吐曼河大桥,站在桥头眺望,东湖西岸错落的高楼倒影印在静静流逝的吐曼河水面,绰约灵动,给古老的喀什噶尔城增加了一道新鲜、亮丽的景色。见惯了家乡博尔塔拉河面上的迤逦景致,我有一种见过世面的淡然,相机安静地躺在摄影包里睡觉,不曾发出按动快门的“咔嚓、咔嚓”声。

偌大的新疆,只有喀什唯一一座历史文化名城,某种程度上讲,它是新疆的一张王牌名片。这座城历史悠久,以西汉时西域36国中疏勒国为基础建成,至今已有2 000多年的历史。作家沈苇对喀什噶尔情有独钟,他定义喀什噶尔是“中亚人文宝库和维吾尔族文化中心”,有“喧闹的巴扎、迷宫似的老城、学者和汗王们的寝陵、晨光中的艾提尕尔清真寺、经书和香料的气息、建筑内部的无限图案……”

喀什人自己也很骄傲,穿行的公交车上赫然印着:不到新疆不知中国之大,不游喀什不算到过新疆。

我来自那个在天气预报中被气象员称之为位于北疆沿天山一带、蒙古人自诩为“博尔塔拉”的青色草原,看到喀什人牛气冲天的广告语,便有些底气不足了,就像到了未名湖畔自怨自艾自己没文化一样。说心里话,我和许多内地人一样,多少怀着一颗猎奇的心理来游喀什。

二

我站在桥上看风景,在心里发着感慨,脚步有些黏滞,像是掷地有声发出一串串的感叹号,又像是带着问号。一步步迈过吐曼河大桥,迎面遇见两个高鼻梁,深眼眸的维吾尔族大婶亲热地交谈着。面对我手中的镜头,她们平淡地、毫不稀奇地继续着她们的谈话。在她们身后是吐曼河畔山崖高高的黄土台,土台上依地势用黄土夯筑、砖块垒筑的泥土屋子,一家一家的,三五层不等,孩子长大了再增加一层。楼层越高,越说明这家人丁兴旺。

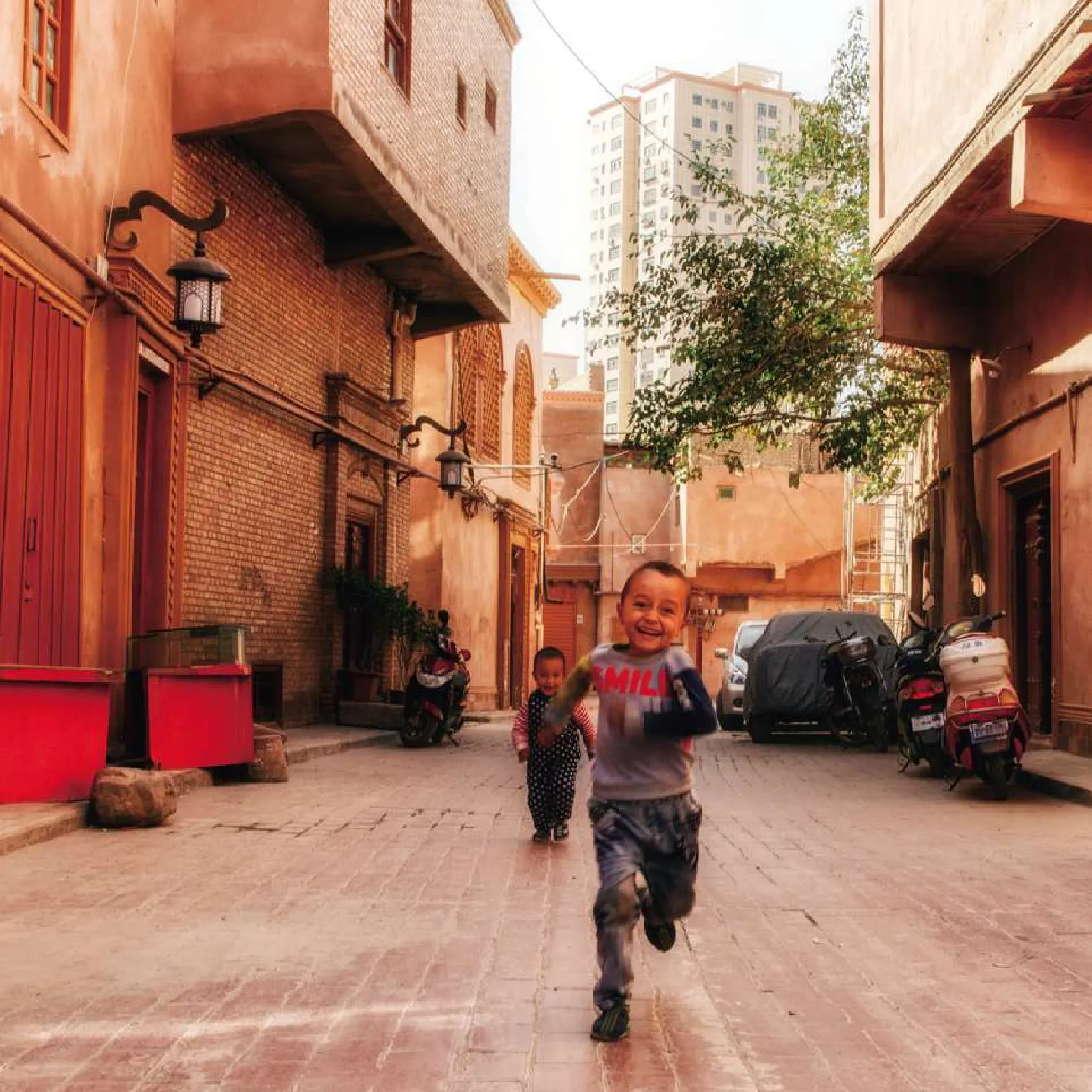

你家的房子挤着我家的房子,空间不够用就延伸到空中,楼外有楼,像火柴盒摞起来,有凌空横跨在小巷之上成为过街楼的,有凭空而来落脚在十字路口之上成为悬空楼的,这样一层层叠加,一幢幢相连,形成密密匝匝的奇特的民居建筑群。这些看似随意建造的楼上楼、楼外楼,由一条条或短或长、或豁朗、或幽暗的巷道通向外面的世界。漫步在狭窄巷道,不时可见街楼、小胡同、手工作坊,第一次来游玩的人往往对纵横交错、长短不一的巷子犯晕、迷糊。

摄影/赵文帅

喀什摄影家协会主席叶金先生和喀什师范学院的周老师,屈尊为我们做向导。叶先生熟悉这里,就像熟悉他自己的手指头,他曾多次在这里拍摄纪录片,一住两三个月是家常便饭的事情。拾级而上,走上高高的土台,走过头顶的过街楼,穿行在六边形或长方形的步砖铺出的迷宫似的巷子里。据说顺着带棱角的方向走,一定不会迷路。

在高台民居居住的多是手艺人。他们制作土陶,被称为“阔孜其亚贝希”,维吾尔语意为“高崖土陶人家”。在高崖土层中有一种被维吾尔族人称作“色格孜”的土质,这种泥土质地细腻,黏性强牢,是制作土陶器的绝好材料。在大约800年前,有一个烧制土陶的匠人首先发现了“色格孜”土,于是就在土崖上建造了第一个土陶作坊,随后相继有很多土陶艺人在高崖上开设土陶作坊,现在仅存三家。“色格孜”用至枯竭,手艺人只好从别处买,一车50元,车子停在高台下面,再一筐一筐抬上来。

叶先生把我们带进一户土屋,熟络地与女主人搭着话。走进泥屋,不开灯的屋子里黑乎乎的,隐约可见一条木梯,沿梯而上,走进低矮的作坊,里面到处堆的都是土陶制品。略带卷发、大鼻子、额头眼角密布刀刻般皱纹的中年男人正在忙活着,他就是吐尔逊江·阿西木,是第六代手工土陶制作人。

我站在正对着西边一个方形窗口,用相机迅速捕捉到窗口投进来一束局域光。后来才知道制陶人头顶上还有一个窗口,射进来的光束正好罩在制陶人身上,光影效果那才神奇。这户土陶人家是叶先生的自留地,他长期跟拍,来了,买个羊腿,拎两壶清油,提几袋子面粉,就吃住在吐尔逊江家。那时候,他常年跟拍吐尔逊江的父亲——一第五代传人祖龙·阿西木和老伴儿依明汗老人,与老爷子结下了深厚情谊。说起他给吐尔逊江父母第一次拍合影的事情,他说,老太太很大方,老师傅却羞羞答答的像个小姑娘,神情也不自然,全然不似做土陶时的自在、从容。2007年,老爷子突发心脏病猝然离世,家里人像通知其他亲友一样也通知了叶金。那天,他是参加葬礼中唯一一位汉族人。老爷子的猝然离世,留下太多遗憾、悲伤,每次来,老太太都哭着拉着他的手,他也陪着老太太掉眼泪。老爷子走了,土陶传承的事业落在了儿子身上,吐尔逊江放弃了手头的生意,捡起了父亲的手艺。“他的手艺比老爷子差远了。”叶金说,“不过,这几年他很努力,手艺活越做越老道了。”

摄影/石艳梅

叶先生指着旋转的土陶胚子考我们,猜猜看是什么器物,猜了半天,也没猜出个所以然。原来吐尔逊江正在制作的土陶是小孩子的尿壶,历史上的高台民居是没有卫生间的,内急时候,小小的土陶解决了大问题。

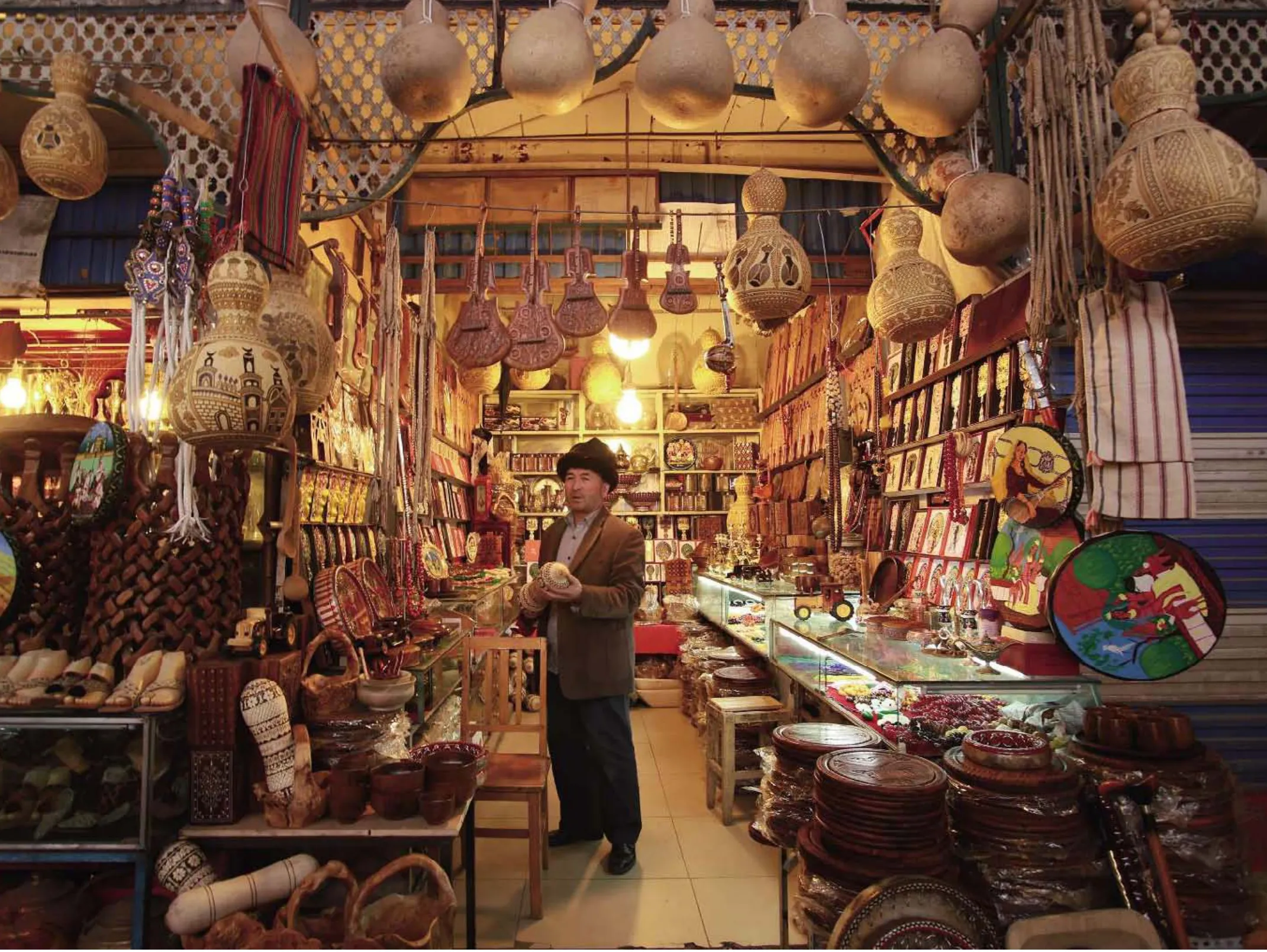

来到吐尔逊江家的陈列室,房间里摆满了各种各样颜色不一样的土陶制品。久居喀什噶尔的叶先生在民俗和人文摄影方面造诣很高,经他手拍摄的图片有些都成为了历史资料。在长期与维吾尔族人打交道的同时,他也略通一些维吾尔语,他告诉我们,维吾尔族人的日常生活离不开土陶制品,比如说,生活中一日三餐不能分离的“塔瓦克”、洗手用的“吾肉克”、盛水的“库甫”、洗衣用的“台西台克”、挑水用的“库扎”……土陶制品多达近百种,做好的土陶都送到附近的花盆巴扎卖掉了,生意不错。高台民居的存在,让土陶的生意一天天地延续着。

摄影/石艳梅

手工制作土陶这门古老的技艺,是高台民居的一个亮点,叶先生长时间追踪记录着这个家族的兴衰和土陶技艺传承,可谓独具慧眼。他说,高台民居是喀什的标志,很多游客都是奔着它来的。相对于全国各地大拆大建,对历史文化建筑造成毁灭性破坏,当地政府极具前瞻性,自2009年以来,政府投入近10亿资金,对喀什老城9 722户维吾尔族传统民居进行加固改造。古城的保护工作,使得高台民居至今依然保持着原始的模样。游客们不远千里、万里来到这里,“她缓慢流淌的时光中安宁和停顿的部分留住了我们,使我们流连忘返,唏嘘不已,并在当代生活迷雾重重、焦灼万分的狂奔中找到了镇静和喘息的机会”。

三

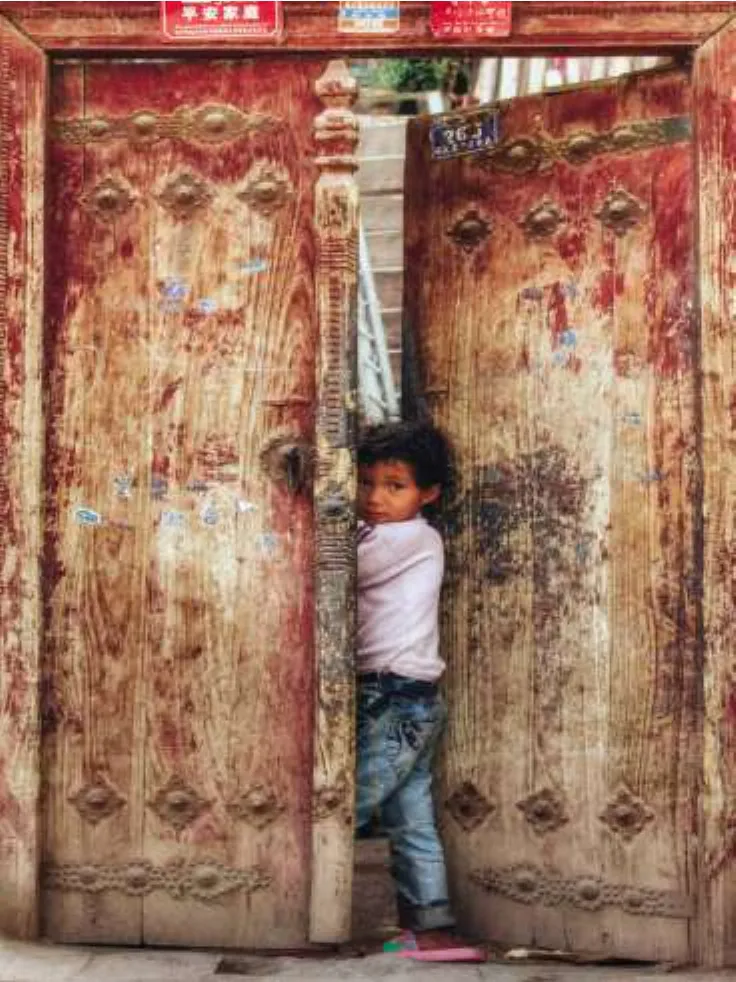

拐过街角,有两个老人在笑眯眯地晒太阳、聊天,一个笑意的眼神递过去,老人会意地坐正身子面对着镜头,露出慈祥的笑容,他背后是泥墙斑驳的土屋。孩子们天生就会摆造型,跟前跟后的,一看镜头对过来就会自然地摆出很有范儿的造型。巷子里的男人们或在家里做手工活,或到巴扎做生意去了,衣着艳丽的维吾尔族妇女们三三两两聚在雕花门口聊着天。

我们走走停停,轻轻敲开一家家或古朴或现代的院门,普通的维吾尔族人家院落门窗呈拱形,色彩以蓝色和绿色为主调,院落里栽几颗果树,十几盆月月红、无花果,开花的不开花的都充满生机。走进屋内,很多房间都装饰得舒适而精美,有些富裕人家墙体镌刻着精美的砖雕图案,房间里更有装饰的整面镂空的墙壁,栏杆、楼梯扶手都是木头镂空雕刻的,墙龛里陈列着工艺品,被套上和墙壁上铺着老城里的主妇们精心刺绣的工艺品。

手持相机徘徊在曲径幽巷中,总觉着视线不够开阔,我们遂沿着一处无人居住的、凋敝的土围墙登上屋顶。彼时,镀上一层金辉的高台民居,不但有泥土厚重,还泛着金属的光泽,一层层、一排排,似波涛,像巨浪,一直涌到天边。

这时候,从我身后不远处传来长长的邦克声,声音很近,就在耳边,又好像很远,传到烟霞笼罩的老城土屋的每一个角落,震得泥土屋顶上面的鸽子扑棱棱飞上天空。鸽子飞远了,变成一个个小黑点;鸽子飞回了,在屋顶划着圈圈,蓝天映衬下的土黄色高台民居,更加悠远辽阔。在这肃穆的时刻,我轻轻地从屋顶上下来,此时,尊重是最好的选择。

偶有坍塌颓废的破旧房屋,孤寂地伫立着,一些人离开了这里,搬到别处居住,门扉的锁头锈迹斑斑,月月红兀自鲜艳地开放。泥土屋没人住了,泥墙头被风雨剥蚀,脚踩在上面滑溜溜的,屋顶一道宽宽的口子,幽暗的房间,早已没有了烟火气息,这对外来游客来说有些遗憾。但正像不能因为牧民转场场面壮观,就希望哈萨克族人永远在荒野风雪中跋涉一样,延续过去的古老生活会留下什么,又会改变多少,话语权都在于生活其中的人。生活在别处,生活在此处,生活无处不在,这种在历史与未来重复穿越的生活,也正是旅游最好的体验。

摄影/赵文帅

四

夕照中,我坐车到艾提尕尔清真寺。广场东边摆摊的维吾尔族小伙子鲜榨的石榴汁汩汩流出来,玫红色的液体流进透明玻璃杯,酸酸甜甜,是我喝过的最新鲜、最可口的鲜榨果汁。

广场上的鸽子一点不怕人,跳来跳去的在人们指尖掌心啄爆米花,一看就是被人娇惯的。身着红衣的小姑娘和弟弟端着柳条编的篮子兜售爆米花,轮到弟弟端着篮子四处走了,小姑娘抓了一大把爆米花蹲在地上喂鸽子,鸽子吃的高兴了,“哗哗哗”地扑闪着翅膀。逆光下,夕阳的金辉浸染在鸽子一根根羽翼上,丝丝缕缕都镀上一层金色。定格静止的画面有动感、有光影、有女孩极具雕塑美的面容和眼睛里流露出的浓浓爱意,从艾提尕尔清真寺潮水般涌出的穆斯林是这幅画的背景。这一刻,一切是如此祥和安宁。

季羡林大师说,喀什是古印度、希腊—罗马、波斯、汉唐四大文明在世界上唯一的交汇之处。或许正是这种多元文化的长期浸淫,在这座城市,你才可以体察到一种祥和的包容性。

摄影/石艳梅

五

喀什的大巴扎在历史上名气很大,是丝绸之路上的一颗明珠,商贾云集,现在是旅游观光的一个景点。来到大巴扎东门,整齐摆放的电瓶车十分壮观,摊贩摊位里各种各样的货物排列得整齐、漂亮,买者和卖者都谦和有礼,秩序井然,摊贩不介意我们拍他们,并且很友善地合影。

美丽的喀什,给来的人们留下一种非常温和的印象。夜晚,拿着相机走出酒店,市区的路上看到不少巡逻的武警,我丝毫没有感到紧张和不安。人流车流很守秩序,各行其道。一路寻寻觅觅寻找毛主席雕像,喀什人民广场上的毛主席雕像是全国仅存的几座毛主席雕像之一。

摄影/赵文帅

六

我眼见耳闻的喀什噶尔,是那么美丽,风情万种。她是褐色面巾下的神秘女郎,是你一来就会爱上的奇妙地方。她是张承志千万里追寻的心灵皈依的清洁之地;她是沈苇无数次难舍的宿命般的情结;她是我少女般情窦初开青涩模糊的爱恋。

喀什噶尔,作为一部“圣哲之书”,读千遍仍不厌倦。当我挥手与她告别的时候,已经在心里默默地告诉自己,我还会再来的。