知识搜索平衡研究综述与展望*

2016-05-16倪自银江苏大学管理学院江苏镇江2203盐城工学院管理学院江苏盐城22405

倪自银 熊 伟(.江苏大学管理学院 江苏镇江 2203;2.盐城工学院管理学院 江苏盐城 22405)

知识搜索平衡研究综述与展望*

倪自银1,2熊伟1

(1.江苏大学管理学院江苏镇江212013;2.盐城工学院管理学院江苏盐城224051)

〔摘要〕文章首先回顾了有关知识搜索概念划分的研究。在此基础上,基于“是什么-为什么-怎么做”的研究框架,通过对相关文献的系统性整理,重点剖析了知识搜索平衡的缘起、形成机理和解决机制。最后,对知识搜索平衡的研究现状作简要述评,并提出对未来研究的展望。

〔关键词〕知识搜索维度划分知识搜索平衡综述

〔分类号〕F270

〔引用本文格式〕倪自银, 熊伟.知识搜索平衡研究综述与展望[J].图书馆, 2016(1):85

*本文系江苏省社会科学基金重大项目“地方高校从个体创新走向协同创新路径研究”(项目编号:12JYA001)、江苏省哲学社会科学基金项目“提升企业技术创新能力研究”(项目编号:11GB008) 、 科技部政策法规司委托项目(2014)的阶段性成果。

成功的技术创新需要大量的知识,传统的封闭式技术创新模式仅依靠组织内部知识已经很难适应现阶段创新需求[1],并且过分的强调内部知识还会使得组织陷入“能力陷阱”和“核心刚性”[2]。因此,需要充分利用外部知识源以弥补内部知识的不足,这也是开放式创新关键所在。组织通过实施知识搜索获得外部知识源,并将获取的知识进行变异和重新组合,以完成对外部知识的整合吸收,进而运用于组织创新[3]。大量研究证实知识搜索对组织提高创新绩效具有积极的作用[4-6]。然而,随着研究的深入,有学者发现知识搜索的方式和程度不当会损害创新的绩效[7-15],于是有关知识搜索平衡的问题进入研究者视野。所谓知识搜索平衡,是指组织基于自身所拥有的资源、组织结构和文化条件,采取合适的知识搜索策略以获得最大化的目标满足[16]。截至目前,学术界对于知识搜索平衡的研究尚处于初步探索的阶段。因此,本文欲通过对既往文献的梳理,提出知识搜索平衡“是什么-为什么-怎么做”的研究框架,剖析知识搜索平衡的缘起、形成机理及相应的解决机制。

知识搜索平衡研究以知识搜索概念划分为基础,研究的进程随着知识搜索概念划分的深入逐步推进[17]。自March[18]从知识相近性的角度划分了探索式搜索和利用式搜索概念以来,围绕此展开的研究不胜枚举。其中有关两者平衡的问题成为知识搜索平衡理论发展的起源。然而,有学者发现学术界对知识搜索概念划分的混乱限制了系统性知识搜索平衡理论的形成[19]。张晓棠认为学术界对知识搜索的构念完整性较低,不能反映创新进程中需要平衡的知识搜索活动类型,从而降低了知识搜索平衡理论的指导作用[17]。至此,本文首先回顾既往文献中对知识搜索概念划分的研究,接着梳理知识搜索平衡缘起、形成机理和平衡机制研究成果,最后进行述评。

1 知识搜索概念划分综述

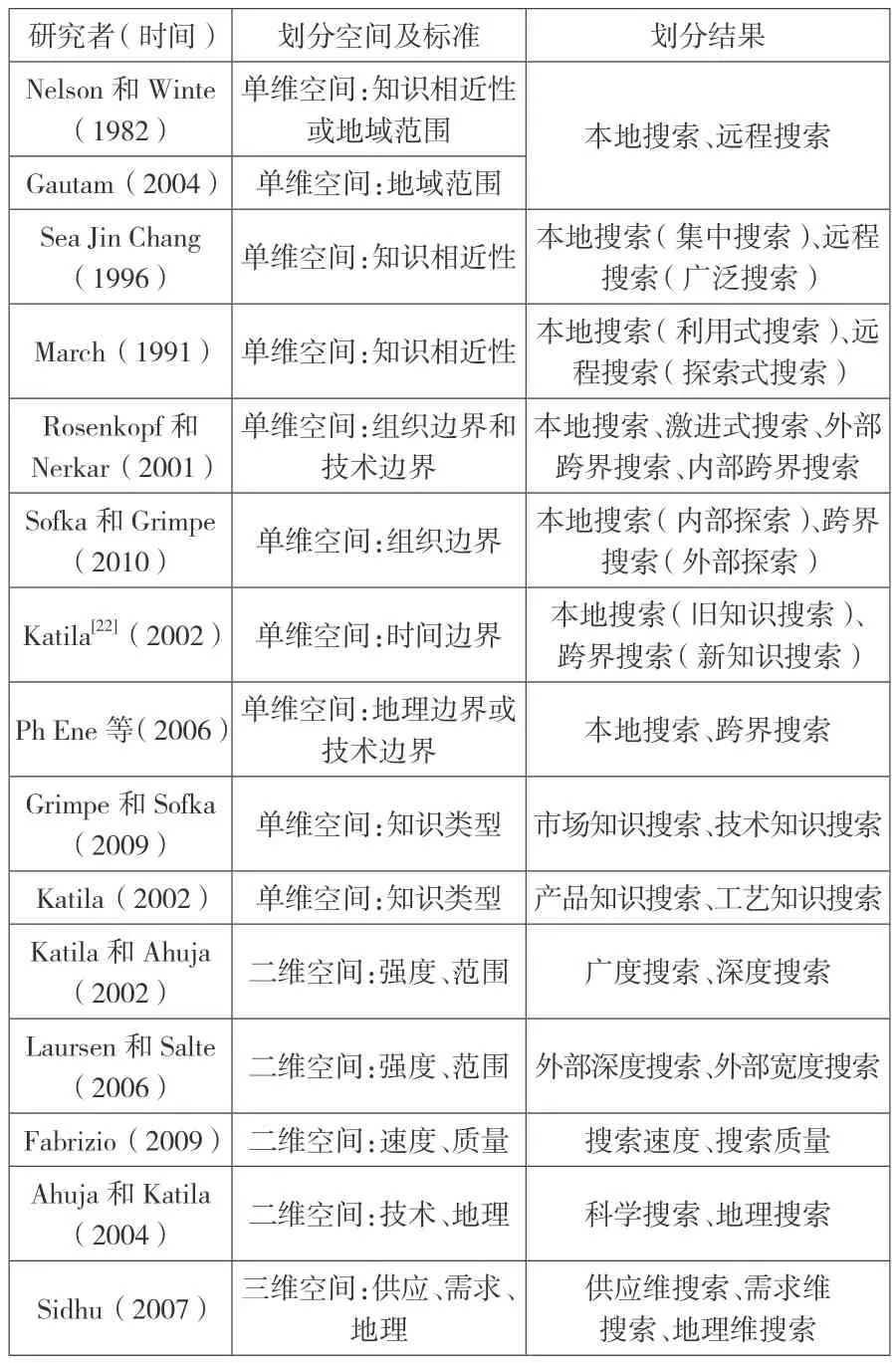

知识搜索是管理科学、演化经济学与决策理论等诸多学科的核心概念,其内涵是组织通过搜索、获取与利用外部知识,解决学习问题[16]。很多学者对知识搜索概念进行过划分,概括起来主要有两种:在单维空间划分和在二维空间划分。近年来也有少数学者尝试着对知识搜索概念进行三维空间的划分,但是学术界对此划分构念还存在疑问,具体的划分标准及维度见表1。

Nelson 和Winter[20]是最早对知识搜索概念进行划分的学者,他们根据搜索的地域范围及知识的相近程度提出了“远程搜索”与“本地搜索”的划分形式。其中本地搜索是指组织在现有专长或知识领域内搜索创新所需知识。远程搜索指组织超越现有知识基础和组织惯例,在更为广阔的领域进行搜索。类似的,March[18]认为组织存在 “探索式搜索”和“利用式搜索”两种搜索行为,并认为两者对组织学习具有重要意义,但是受制于两者间张力的存在,需要对两者进行平衡。至此,“探索式搜索”和“利用式搜索”也成为知识搜索领域最主要的两个概念。随后,Rosenkopf 和Nerkar[4]在探索式搜索概念的基础上提出了 “跨界搜索”的概念,并根据探索式搜索跨越的组织和技术边界将知识搜索分为“本地搜索”、“激进式搜索”、“外部跨界搜索”和“内部跨界搜索”。 跨界搜索概念的提出开启了知识搜索划分研究的“边界时代”,此后的划分多是围绕知识类型和知识距离两种边界[21]。知识类型边界考察创新价值链不同环节的知识,包括技术知识和市场知识。知识距离边界包括:认知距离、地理距离以及时间距离三类。认知距离指新知识与现有知识的相似程度;时间距离指知识的新旧程度;地理距离指搜索的地域范围。总体而言,上述划分都是一维的,无论是根据知识类型还是知识距离归根结底都是基于范围的单一维度。

Katila和 Ahuja[10]首先在二维空间划分知识搜索概念。他们从范围和深度两个维度将知识搜索划分为广度搜索和深度搜索。广度搜索代表搜索新知识的广泛性,深度搜索代表对现有知识的利用程度。在此基础上,Laursen和Salter[13]从外部创新源的角度将搜索广度定义为外部创新源和搜索渠道的数量,搜索深度为利用外部知识源或搜索渠道的程度。此外,Fabrizio[23]从新发明的视角将知识搜索划分为搜索质量和搜索速度两个层面来分析。Ahuja 和Katila[24]从技术情景和市场开拓情景两个维度空间划分组织的科学搜索和地理搜索行为。

表1 知识搜索划分标准及维度

Sidhu[25]等尝试从供应维、需求维以及地理维三维空间对知识搜索概念进行划分。他们认为供应维搜索包括所有对技术方面知识的搜索,需求维搜索是指对市场结构、产品使用、顾客偏好与需求等市场知识方面的探索;地理维搜索是指在不同地理区域对机会、本地化技术和运营经验的搜索。然而,也有学者认为上述划分并不是完整意义上的三维构念,由于各维度彼此间存在交叉,二级子维度不在同一水平构面,因此可能导致测量时出现子群误差[17]。目前学术界对知识搜索的三维划分还没有形成统一的认识,这也是未来研究努力的方向。

2 知识搜索平衡研究的缘起

关于知识搜索平衡研究的缘起可以分为三个阶段,每一阶段分别对应了知识搜索划分从一维空间到三维空间的深入。

第一阶段缘于探索式和利用式搜索对创新绩效影响的研究。Vanhaverbeke[26]等认为组织实施探索式搜索搜寻并试验新的技术和创业机会,一旦成功,就可能改变组织能力,进而提高创新绩效。Atuahene-Gima[27]以我国广东省208家企业为研究样本,研究组织的探索式学习行为对产品创新产生影响,研究发现组织探索式搜索与新产品的绩效存在显著正相关关系。蒋春燕等[28]进一步扩大样本,以江苏和广东两地676 家新兴企业的调查数据实证检验了探索式搜索正向影响新产品绩效的结论。然而,也有研究发现探索式搜索也会对组织创新带来负面影响。Wadhwa 和Kotha[7]在研究创业投资时发现探索式搜索广度在超越某一点后,边际回报变成负值。Wang 和Li[8]也认为过度的探索式搜索会阻碍创新。另一方面,学术界对利用式搜索与创新绩效的研究中也得到同样的结论[9,29]。研究证实了在一定范围内探索式搜索和利用式搜索是对组织创新起促进作用,但超过某个临界点,就会产生负面效应。此外,March在划分探索式搜索和利用式搜索的研究中也指出两种搜索行为促进组织创新各有侧重点,但受制于两种搜索所要求组织体制和资源支持有差异,组织难于同时采取这两种搜索。因此,组织对知识搜索的平衡也就相应地体现为三个层面:探索式搜索程度的平衡、利用式搜索程度的平衡以及两者的相互平衡。

知识搜索平衡研究的第二阶段围绕知识搜索在二维空间的划分而展开,研究主要关注搜索广度和深度之间的平衡。Katila 和Ahuja最早在研究欧洲、日本和北美的机器人行业创新时发现:组织知识搜索的深度与公司推出新产品的数量之间存在倒U 型关系。随后,Wu和Shanley[11]通过对美国电子医疗设备行业10 年专利引用数据分析也发现:知识搜索广度与创新绩效之间也存在倒U 型关系。Laursen 和Salter对此进行了深入研究,他们对创新所需外部知识来源数量进行了统计,并对相关行业组织创新绩效最大化时搜索和利用知识源数量进行测度。测度结果认为除高新技术行业外,传统制造业企业最高效的知识搜索广度为11种知识源,深度为3种知识源。我国学者王继飞[14]、陈君达[15]等结合我国制造组织数据,也得到了相同结论。上述研究均表明过度地追求搜索宽度和深度会对创新带来负面影响,保持搜索宽度和深度的适当平衡是创新绩效最大化必然选择,但是同样受制于有限的资源和能力,两者间必然存在对资源和能力的竞争,因此组织也需要保持两者的相互平衡。

Sidhu[25]等人对知识搜索在三维空间的划分,一定程度上解决了组织“向谁搜索”和“搜索什么”的问题。其中供应维搜索意味着组织向供应商(大学研究机构、上游供应商等)搜索科学知识和技术知识;需求维搜索反映组织向客户(下游分销商、终端客户等)搜索市场知识。至此,第三阶段的研究关注知识搜索客体的平衡。传统创新观认为创新源于技术推动,因此以往研究大多关注技术知识搜索对组织创新的影响[10-11, 24]。然而,成功的创新还需要市场知识。Fleming[30]认为市场知识提供关于产品需求的信息,有利于组织打开市场。Li[21]等从创新驱动的角度指出领先顾客的知识、潮流趋势、时尚设计、新的商业模式和社会需求等一系列市场知识会推动组织产品创新。市场知识搜索帮助组织获得更多新产品的创意、发现有潜力的新兴市场,从而为组织发展提供新的契机[31]。此外,Benner和Tushman[32]还研究了科学知识对创新的影响,他们认为科学知识源于基础研究,科学知识的积累有助于提升组织基础科研能力和对外来知识的吸收能力。因此,Sidhu等也在研究中建议组织全面搜索价值链上的知识,保持在供应维和需求维搜索的平衡。

需要指出的是,学术界对于需求维搜索市场知识是存在着争议的[31]。有学者认为需求维搜索市场知识增加组织对顾客需求和竞争者的了解,帮助产品创新[26,33],但又有学者发现过于关注市场会导致组织对技术研发的短视,阻碍创新[34]。Christensen 和Bower[35]发现在位组织过于关注市场知识而丧失了行业技术领导的地位。Bennett 和 Cooper[36]认为需求维搜索引导组织关注现有市场和顾客需求,这将使得组织“目光短浅”,只寻求在现有产品的基础上改进产品,不利于突破式创新。张文红[31]分析争议来自关注的市场边界不同,需求维搜索不只关注当前市场和顾客的当前需求,还要发现潜在未开发的市场和顾客未满足的潜在需求。其实争议的存在也是知识搜索三维空间划分不成熟的表现,构念不清晰,导致测量偏差,结果存在差异。

3 知识搜索平衡形成机理

对知识搜索平衡缘起的回顾,解释了知识搜索平衡“是什么”的问题。鉴于知识搜索平衡的现实意义,学术界还对知识搜索平衡的形成机理,即“为什么”进行了研究。

3.1探索式搜索和利用式搜索平衡形成机理

3.1.1探索式搜索平衡形成机理。Levinthal和March[37]最早认为探索式搜索通过增加知识库中异质性新知识的存量,提高组织解决问题方法的多样性,同时借助新知识与原有知识的整合,带来知识组合变异的可能性,从而产生更具创造性的创新产出。但是深入研究发现:探索式搜索行为还具有自增强性和路径依赖的特性,而这会对组织创新造成影响[18]。一方面,探索式搜索很容易为组织带来大量新知识,因而组织会倾向于大量展开探索式搜索,获得更多更新的知识。但是另一方面探索式搜索也隐藏着更大的风险和信息的不确定性,因此创新失败的可能性也越大,而失败会刺激组织投入更多的资源进行搜索,从而陷入无止境的“失败陷阱”[37],简言之就是探索导致更多探索,失败导致更多失败。因此,组织需要平衡探索式搜索,确定探索式搜索的最优水平。

3.1.2利用式搜索平衡形成机理。利用式搜索源于组织搜索行为的本地化倾向[20]。Nelson和Winter认为基于个体层面的有限理性以及由本地搜索环境相对熟悉带来的可靠性和低成本,组织总是会倾向于在自己现有专长领域进行搜索。利用式搜索的可靠性帮助组织提高了创新成功的可能性。然而,成功带来的信任和搜索经验的积累将促使组织对利用式搜索更多的运用。长此以往,组织便会形成利用式搜索惯例,排斥探索式搜索行为,从而削弱探索新技术的动力,降低适应环境变化的能力,一旦遭遇动荡的市场环境,组织将可能陷入危机[1]。Ahuja 和Lampert[38]认为过度依赖利用式搜索可能导致组织陷入熟悉、成熟和相似三种“能力陷阱”。因而,组织也需要平衡利用式搜索。

3.1.3探索式搜索和利用式搜索相互平衡形成机理。探索式和利用式搜索活动要求不同的组织结构和资源支持,适用的组织情境也不同,因此两者间存在一定的张力[18]。概括起来,导致张力存在的原因主要有三点:一是组织有限的资源[18,37]。两种搜索活动存在对资源的竞争,对探索式搜索投入更多的资源,也就意味着支持利用式搜索活动的资源减少,从而影响现有产品和技术的开发。相反,探索式活动的支持减少,将影响组织全新产品的研发[39];二是所要求组织体制的不同[18]。探索式搜索需要组织具有较强的吸收能力和信息传递能力[40]。网络化组织结构由于结构扁平,减少了垂直等级,信息沟通快速,并且淡化与外界连接界限,易于对外界知识的吸收,因而适用于组织实施探索式搜索;而利用式搜索更适用传统的机械式架构,较强的计划与控制机制保证了搜索的效率和确定性[38];三是组织文化的冲突。探索性搜索强调跨界和新知识,需要鼓励创新、开放和容忍失败的文化[32];利用式搜索需要计划和控制,适用于稳定、务实和确定性的组织文化[32]。因此,受制于三类张力,需要保持两者平衡。

3.2搜索广度和搜索深度平衡形成机理

3.2.1搜索广度平衡形成机理。广度搜索主要通过三种机制促进组织创新:一是广度搜索可以获得更多的异质性知识,丰富知识储存,从而提供更多解决问题的方案[18];二是多样化的知识为知识的重新组合提供更多的选择,增加知识变异的可能,从而导致更多新创意,即实现“变异的选择效应”[10];三是新知识和新想法,促使组织形成新的看待问题的视角,拓宽组织眼界,帮助开发新产品[41]。当然,过宽的搜索也会带来三种负面影响。首先,搜索到过多的同质性知识,造成信息冗余,减少了潜在创新机会。同时过多的不同范式的知识也增加了整合的难度和成本[3,25];其次,比起在现有专长领域搜索到的知识,过宽的搜索范围降低了搜索的可靠性,因此创新成功的可能性也会降低[42];再次,过宽的搜索可能超过组织吸收能力的负载,造成处理信息的水平和效率降低。因此,应该平衡广度搜索,保持最优水平。

3.2.2搜索深度平衡形成机理。Katila 和Ahuja[10]认为深度搜索从两个方面对组织创新起到促进作用。一是对现有知识的深度搜索,会减少使用错误的可能性。同时,重复使用相似的知识,会促进搜索惯例的形成,提高组织辨别与预测知识能力;二是重复使用同一概念集合会加深组织对概念的理解,增加从常识性概念中提炼有价值知识的可能性。然而,过度的深度搜索也存在负面效应。Leonard[2]认为重复使用同样的知识会形成路径依赖,而这种惯性的产生将使得组织规避新问题,面对新问题仍采取以前的解决方式,失去创造性。Dosi[43]则发现随着对同一知识的深度挖掘,组织从该知识源得到的创新收益会呈现边际递减效应,搜索成本最终会超过收益。因此,组织需要保持适当的搜索深度。

3.2.3搜索广度和深度间的平衡形成机理。Katila 和Ahuja[10]在区分宽度搜索和深度搜索概念时也发现广度搜索和深度搜索间也存在张力,当组织投入更多精力搜索外部新知识源时,相应会降低对原有知识源的使用和挖掘。Ocasio[44]从注意力理论视角加以解释,认为基于个人有限的注意力资源,管理者会集中注意力于某一种搜索活动,以期提高成功率。这也意味着,搜索广度越宽的组织往往搜索深度相对浅,而搜索深度越深的组织搜索宽度也越窄。显然,组织需要平衡知识搜索的宽度和深度,而平衡的关键就在于组织是选择搜索新知识源还是深度利用现有知识源。

3.3供应维搜索和需求维搜索平衡形成机理

供应维搜索对象包括科研院所、组织上游供应商以及竞争对手组织,搜索的知识类型主要是科学知识和技术知识[25]。由于搜索对象会比较重视对此类知识的保护,加上技术知识本身具有的高度缄默性,组织搜寻和整合的难度也会较大。相比而言,由于需求维搜索对象是下游经销商和终端客户[25],搜索活动相对容易实施。但由于知识类型是市场知识,存在较大的粘性和隐性特征[21],往往嵌在所处地域的制度和文化中[34],并且由于客户表达能力的差异[35],组织需要建立有效的沟通机制,因此搜索成本也更大。至此,搜索客体的复杂性决定了组织需要平衡供应维和需求维的搜索。

4 知识搜索平衡的解决机制

在剖析了知识搜索平衡形成机理的基础上,学术界也在寻找有效的解决机制。目前理论界主要存在权衡取舍观和双元组织观两种观点[45]。前者认为组织只能通过非此即彼的选择,专注于一种知识搜索形式并保持适度平衡。后者认为通过培育组织双元能力,借助时间和空间的分离,组织可以同时采取两种搜索策略并保持平衡。其中双元组织观又分为平衡双元和联合双元两种形式。平衡双元模式认为悖论双方分别处于一个连续图谱的两端,组织通过时间先后交替采取两种搜索策略,双方零和博弈、此消彼长[17]。由于双方间断贯序发生,又称为间断平衡[46]。联合双元是指通过空间的分离,组织在不同部门分别采取两种搜索,实现两者平衡[47]。相比而言,联合双元更符合组织双元观的实质[48]。

4.1权衡取舍模式

传统的权衡取舍观认为组织无法实现两种相悖的知识搜索模式共存,只能专注于一种搜索,以期消除知识搜索平衡问题,实现一种妥协式的平衡[17]。简言之,就是通过躲避平衡来实现平衡,借助专业性市场交易机制(外包、收购兼并、战略联盟等)实现同时利用现有知识和外部知识的目的[45]。组织专注于一种搜索活动,然后通过所嵌入的社会网络寻找具有互补性资源的伙伴建立合作,从而实现资源的交换。市场交易机制保证了合作双方都能从自己的贡献中获得补偿,实现各自搜索的平衡[49]。但这种模式也使得组织创新更多的依赖合作伙伴,失去创新的主动性;并且高效的合作机制需要双方共同的维护,增加了搜索成本。

4.2间断平衡模式

间断平衡模式强调通过时间的分离,组织交替进行两种知识搜索活动。组织在某一阶段专注于一种搜索模式,获得最大效益,同时结合内、外部环境的变化,在下一阶段调整搜索模式,并以此往复、交替推进组织创新[46]。Lavie 和Rosenkopf[40]认为间断平衡模式充分利用了资源,帮助组织更好地适应当前环境。当然,间断平衡模式的实现也需要条件,主要是:首先,知识搜索模式存在路径依赖,持续性常规搜索模式的路径依赖程度随着使用时间增加也越深。当组织转换搜索模式时,调整难度也越大,转换的时机和方式不当可能导致组织陷入危机[20, 50];其次,搜索模式的转换需要涉及组织结构的调整和资源的重新分配,实施过程存在较大障碍[51];对企业的成熟度和规模也会造成影响。成熟度越高、规模越大的企业自身系统复杂,调整搜索模式更困难。因此,间断式平衡更适用于中小型新创企业[51]。

4.3双元平衡模式

双元平衡模式是指通过空间的分离,组织在不同单元中分别进行两种知识搜索[47],以获得两种知识搜索组合带来的优势。据此,Tushman 和O’Reilly[52]提出组织需要建立“双元型组织”部门,即高度差异化却又松散耦合在一起的子部门构成的组织机构。通过在不同的部门分别开展两类搜索活动,保证充分利用现有知识的同时也能够获得新知识。现有研究普遍认为双元平衡模式比间断平衡模式能兼顾提升现有竞争优势和培育新竞争优势,提升组织绩效[51, 53- 54]。然而,也有少数学者认为现有研究过度重视了双元平衡的正面价值[51],双元平衡对组织创新的影响因具体情境而变。Fang[55]等研究认为在组织资源充裕时,双元平衡可以给创新绩效带来提升,而在资源相对缺乏的情况下,勉强使用双元模式会损害创新绩效。杨学儒等[51]的研究发现成熟组织比新创组织采取双元平衡模式能获得更大的绩效,双元平衡模式更适用于组织资源较为充裕,系统由多个“次组织”构成的大型成熟组织[55]。最新的研究也发现制约双元平衡模式应用的条件约束有所放宽,网络经济的发展使得中小型企业借助市场交易机制、网络联盟合作等形式突破资源稀缺的壁垒[56],也可获得双元平衡带来的优势。

5 现有研究述评与展望

总体而言,知识搜索平衡理论的研究还处于初步探索阶段,现有研究还不足以支撑一个完整理论对现实问题的指导。回顾相关研究,本文认为以下几个方面值得进一步探讨。

首先,网络条件下组织知识搜索平衡模式的选择问题。目前多数研究从组织规模、资源禀赋以及外部环境等角度探讨知识搜索平衡模式的选择问题[56],从联盟网络的角度的研究还比较少。随着开放式创新的发展,联盟网络现已成为获取外部知识的重要形式[57],联盟网络结构会对知识搜索平衡模式的选择产生重要影响[56],因此未来研究需要深入探讨联盟网络对知识搜索平衡的影响机制,明晰联盟网络条件下间断型平衡与双元型平衡的实现路径。

其次,知识搜索平衡解决机制具体实现路径问题。现有权衡取舍观和组织双元观两种解决机制都是从静态的角度探讨如何实现两者的平衡,并没有给出具体的实现路径。Katila[58]结合演化理论提出了演化式搜索的概念,试图借助搜索广度带来的多样化互补知识和搜索深度本身的路径依赖实现两者的动态平衡。张文红[19]在此基础上建立了演化式搜索的整合框架,初步描绘了实现路径,但是研究还只是理论推演,缺乏实证检验。

最后,知识搜索平衡跨层面研究。现有研究多关注组织层面的平衡问题,组织间层面的平衡还有待丰富[16],同时跨层面的平衡研究尚处于缺乏状态。因此,后续研究可以从探究组织层面、组织间层面知识搜索平衡活动的相似性或者差异性开始,理清不同层次搜索平衡的特征、影响因素、形成机理及解决机制的关系,推进跨层次搜索平衡的研究。如:低层面搜索平衡如何影响高层次网络层面的搜索平衡的;低层次的搜索平衡如何向高层次搜索平衡递进;以及不同层面搜索平衡的交互作用对组织绩效的影响等问题都值得深入探究。

(来稿时间:2015年7月)

参考文献:

1.Grimpe C, Sofka W. Search Patterns and Absorptive Capacity; Low and High Technology Sectors in European Countries[J]. ResearchPolicy,2009, 38(3):495-506

2.Leonard-Barton D. Core Capabilities and Core Rigidities-A Paradox in Managing New Product Development[J]. Strategic Management Journal,1992, 13(SI):111-125

3.Grant R M. Toward a Knowledge Based Theory of the Firm[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(2):109-122

4.Rosenkopf,Nerkar. Beyond Local Search: Boundary-Spanning, Exploration, and Impact in the Optical Disk Industry[J]. Strategic Management Journal, 2001(22):287-306

5.Atul Nerkar. Old Is Gold? The Value of Temporal Exploration in the Creation of New Knowledge[J]. Management Science,2003, 49(2):211-229

6.Chiang Y, Hung K. Exploring Open Search Strategies and Perceived Innovation Performance from the Perspective of Inter-organizational Knowledge Flows[J]. R&D Management, 2010, 40 (3):292-299

7.Wadhwa A, Kotha S. Knowledge creation through external venturing: Evidence from the telecommunications equipment manufacturing industry[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49 (4):819-835

8.Wang H,LI J. Untangling the effects of over exploration and overexploitation on organizational performance: The moderating role of environmental dynamism[J]. Journal of Management,2008, 35:925

9.Levinthal D, Rerup C. Crossing an apparent chasm: Bridging mindful and less mindful perspectives on organizational learning[J]. Organization Science,2006, 17(4):502-513

10.Katila R, Ahuja G.Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(6):1183-1194

11.Jianfeng Wu, Mark Shanley. Knowledge stock, exploration and innovation: Research on the United State electrometrical industry[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4):474-483

12.Junseok Hwang, Youngjin Lee. External Knowledge Search, Innovative Performance and Productivity in the Korean ICT sector[J]. Telecommunications Policy, 2010(34):562-571

13.K Laursen, A Salte.Open for Innovation the Role of Openness in Explaining Innovation Performance among UK Manufacturing Firms[J]. Strategic Management Journal, 2006(27):131-150

14.王继飞.开放式创新模式下我国制造业外部知识源搜索策略的研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文,2010

15.陈君达.外部创新搜索对组织产品创新绩效的影响研究[D]. 杭州:浙江大学博士学位论文,2011

16.张群祥,熊伟,奉小斌.知识搜索平衡研究综述[J].情报杂志,2012 31(1):111-114

17.张晓棠,安立仁.基于联合双元的多维知识搜索平衡战略及其创新绩效研究[C].上海:第八届(2013)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集,2013

18.March J G. Exploration and exploitation in organization learning[J]. Organization Science, 1991(1):71-87

19.张文红,赵亚普,施建军.创新中的知识搜索:概念的重新构架[J].管理学报,2011, 8(9):1387-1392

20.Nelson R R, Winter S G. An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Cambridge MA; Belknap Press, 1982

21.LI Y, Vanhaveragebeke W, Schoenmakers W. Exploration and Exploitation in Innovation: Reframing the Interpretation[J]. Creativity and Innovation Management, 2008, 17(2):107-126

22.Katila R. New product search overtime:past ideas in their prime[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(5):995-1010

23.Fabrizio K.Absorptive capacity and the search for innovation[J]. Research Policy, 2009, 38:255-267

24.Ahuja G,Katila R.Where do resources come from? The role of idiosyncratic situations[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25:887-907

25.Sidua J S, Commandeua H R, Volberda H W. The multifaceted nature of exploration and exploitation: Value of supply, demand and spatial search for innovation[J]. Organization Science, 2007, 18(1):20-38

26.Vanhaverbeke W, Beerkens B, Duysters G. Explorative and exploitative Learning strategies in technology-based alliance networks Eeis(Eindhoven Centre for Innovation studies)Working paper[D], 2003

27.Atuahene-Gima K. The Effect of Centrifugal and Centripetal Forces on Product Development Quality and Speed: How Does Problem Solving Matter?[J]. Academy of Management Journal,2003, 46(3):359-373

28.蒋春燕,赵曙明.社会资本和公司组织家精神与绩效的关系:组织学习的中介作用[J].管理世界,2006(10):90-99

29.张伟年,陈传明.探索式创新、开发式创新与组织绩效[J].现代管理科学,2014(3):64-66

30.Fleming L. Recombinant Uncertainty in Technological search[J]. Management Science,2001, 47(1):117-132

31.张文红,赵亚普.转型经济下跨界搜索战略与产品创新[J].科研管理,2013 , 34(9):54-63

32.Benner M J, Tushman M L. Exploitation, Exploration and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2):238-256

33.Jaworski B J, Kohli A K. Market Orientation-Antecedents and Consequences[J]. Journal of Marketing, 1993, 57(3):53-70

34.Berthon P, Hulbert J M, Pitt L F. Brand Management Prognostications[J]. Industrial Management Review,1999, 40(2):53-65

35.Christensen C M, Bower J L. Customer Power Strategic In-vestment and the Failure of Leading Firms[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(3): 197-218

36.Bennett R C, Cooper R G. The misuse of marketing-an American Tragedy[J]. Business Horizons,1981, 24(6):51-61

37.Levinthal D A, March J G. The myopia of learning[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14(Spe. ISS):95-112

38.Ahuja G, Lampert G. Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create great through inventions[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22 (5/6):521-544

39.Smith W K, Tushman M L. Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams[J]. Organization Science, 2005, 16(5):522-536

40.Lavie D, Rosenkopf L. Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J]. Academy of Management Journal,2006, 49(4):797-818

41.Fleming L, Sorenson O. Science as a map in technological search[J]. Strategic Management Journal, 2004,25(8/9):909-928

42.Martin X, Mitchell W.The Influence of Local Search and Performance Heuristics on New Design Introduction in a New Product Market[J]. Research Policy, 1998(26):753-771

43.Dosi G Sources.Procedures and Microeconomic Effects of Innovation[J]. Journal of Economic Literature, 1988, 26(3):1120-1171

44.Ocasio W.Towards an Attention-based View of the Firm[J]. Strategic Management Journal Summer Special Issues,1997(18):187-206

45.奉小斌,陈丽琼.探索与开发的张力及其解决机制探析[J].外国经济与管理, 2010, 32(12):19-27

46.Gupta A K, Smith K G, Shalley C E. The interplay between exploration and exploitation[J]. Academy of Management Journal,2006, 49:693-706

47.Q Cao, Gedajlovic E H,P P Zhang. Unpacking Organizational Ambidexterity: Dimensions, Contingencies and Synergistic Effects[J]. Organization Science, 2009, 20:781-796

48.Gibson,Birkinshaw. The Antecedents, Consequences and Mediating Role of Organizational Ambidexterity[J]. Academy of Management Journal,2004(47):209-226

49.彭新敏.组织网络与利用性——探索性学习的关系研究:基于创新视角[J].科研管理,2011, 32(3):15-22

50.Jansen J P, VandenBosch F A J, Volberda H W. Exploratory innovation,exploitative innovation and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. Management Science,2006, 52(11):1661-1674

51.杨学儒, 等.平衡开发式创新和探索式创新一定有利于提升组织绩效吗? [J].管理工程学报,2011(4):17-25

52.Tushman M L, O’Reilly C A. Ambidextrous organization: Managing evolution and revolutionary change[J]. California Management Review,1996, 38(4):8-30

53.He Z L, Wong P K. Explorations, exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4):481-494

54.Uotila J M, Maula T Keil, S A Zahra. Exploration, Exploitation and Financial Performance: Analysis of S&P 500 Corporations[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(2):221-231

55.Fang,Christina,Lee,Jeho,Schilling, Melissa A.Balancing Exploration and Exploitation through Structural Design: The Isolation of Subgroups and Organization Learning(August 2008)[J/OL]. KAIST Business School Working Paper Series No.2007001.Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=960273

56.王建,胡珑瑛,马涛.联盟网络中组织创新平衡模式选择的影响研究——基于网络结构的视角[J].科学学研究,2014, 32(2):305-313

57.Phelps C C.A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Academy of ManagementJournal,2010, 53(4):890-913

58.Katila R. In Search of Innovation: Search Determinants of New Product Introductions[D]. Austin: The University of Texas,2000

Review and Prospect of Knowledge Search Balance Study

Ni Ziyin1,2Xiong Wei1

( 1.School of Management of Jiangsu University; 2.School of Management, Yancheng Institute of Technology )

〔Abstract〕The paper has reviewed on the concept-division of knowledge search. According to “what - why - how to do” research framework, based on the systematic research of relevant literature, we conducted in-depth analysis on the research origin, the forming mechanism, and the solving mechanism of the balance of knowledge search. Finally, this paper has made a brief review of the research status of knowledge search balance, and the future development of research was also prospected.

〔Keywords〕Knowledge searchDivide the dimensionKnowledge search balanceReview

〔作者简介〕倪自银(1962-),男,博士,盐城工学院管理学院教授,江苏大学硕士生导师,研究方向:知识管理与技术创新、企业战略;熊伟(1991-),男,江苏大学管理学院硕士研究生,研究方向:知识管理。