软土地区复杂环境下深基坑支护结构设计实例

2016-05-14邵晨晨

邵晨晨

摘要:上海地区的快速发展,基坑规模越来越大,开挖深度越来越深,且城区建筑密集,使得在基坑支护设计过程中考虑的因素更多。本文以上海某复杂深基坑工程为背景,介绍其基坑支护设计方案,解决基坑降承压水和开挖过程中对周边建筑沉降控制的难题。通过工程监测表明,基坑施工过程中周边建筑物沉降变形满足其保护要求。本工程取得的经验对类似工程具有借鉴意义。

关键词:复杂环境;深基坑支护;软土地层

中图分类号:TU753 文献标识码:A 文章编号:1674—3024(2016)05—119—02

1工程概况

1.1基坑规模

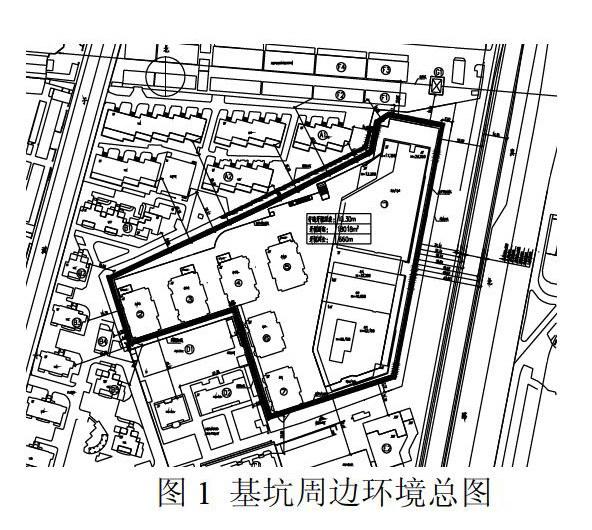

拟建场地位于上海市普陀区真北路与金鼎路交汇口。设两层地下室,基坑呈不规则多边形,开挖深度为10.8m,面积近2万平方米,支护周长约660m。

1.2周边环境

该基坑工程场地东临中环线铜川路出口下匝道;北侧紧邻真光新村小区一期,居民楼为6层砖混结构,楼面采用预制板,为天然地基,结构年代较为久远,居民楼离基坑开挖边线最近处仅为9.5m;西侧为真光新村二期居民楼,为6/7层砖混结构,条形基础;南侧为2层轻钢结构厂房,其外墙距离基坑最近处为4.4m。若不能合理进行支护设计,基坑开挖过程中必将对周边建筑物产生较大影响,因此科学支护结构设计成为本工程的关键。

2工程水文地质条件

2.1工程地质

基坑开挖主要中涉及第①层填土、第②层粉质粘土、第③层淤泥质粉质粘土、第③夹层砂质粉土及第④层淤泥质粘土;围护结构还涉及第⑤;层粘土、第⑤2-1层砂质粘土及第⑤2-2层砂质粘土。土层参数见表1。

2.2水文地质

本场地浅部土层中地下水属潜水类型,大气降水为主要补给来源,水位随季节变化。本次勘察期间测得的钻孔静止水位0.50~1.30m,水位标高在2.76~3.17m之间。

场地第⑤2-1、⑤2-2层为微承压含水层,第⑦层及第⑨层为承压含水层,且微承压水层与承压水层相通。据上海地区的承压水观测资料,深部承压水的水位,一般均低于潜水水位,年呈周期性变化,埋深3.0m~11.0m。

3基坑支护设计

3.1方案选型

3.1.1围护结构

本工程基坑开挖深度10.8m,根据上海及长三角地区已实施的大量基坑工程的成功实践经验,类似基坑工程一般采用板式围护体系板式围护体一般可供选择的有:地下连续墙、钻孔灌注桩结合止水帷幕和SMW工法墙。

地下连续墙具有抗侧刚度大、可有效控制基坑变形保护周边环境,以及施工工艺成熟等诸多优势,近年来在周边环境保护要求高以及基坑开挖深度较深的基坑工程中得到了大量的应用。

灌注桩排桩结合隔水帷幕作为一种成熟的工法,其施工工艺简单、质量易控制,施工时对周边环境影响小,应用广泛且积累了大量的设计施工经验。适用于顺作法基坑工程。其隔水帷幕可根据工程的土层情况、周边环境特点、基坑开挖深度以及经济性等要求的综合因素选用合适的工艺,一般选用三轴搅拌桩或高压旋喷桩。

SMW工法桩将受力结构与隔水帷幕合一,围护体占用空间小;围护体施工对周围环境影响小,墙体防渗性能好;施工过程无需回收处理泥浆,且型钢可回收,环保节能、经济性好;

SMW工法桩施工便捷,但刚度较小,无法有效控制围护变形,而本工程周边环境保护要求高,因此不适用于本工程。地下连续墙刚度大,符合周边环境保护的要求,但本工程需要降承压水,且止水帷幕无法隔断层压水层。为减少降承压水对周边环境的影响,须根据降水要求增加地下连续墙在承压水层中的悬挂长度,若采用地下连续墙工程造价极高。因此,综合考虑本工程的挖深、工程地质、周边环境保护要求及工程经济性,采用钻孔灌注桩结合止水帷幕。

3.1.2支撑类型

由于上海地区地下室退界较小,且对支护结构超出用地红线有严格限制,因此桩锚结构在上海地区应用极少,故方案中不作考虑。

钢筋混凝土内支撑具有刚度大、变形小、适应性强的特点。同时通过在第一道支撑设置施工栈桥可以解决施工场地狭小的问题。

3.2支护方案设计

根据本工程特点,基坑开挖过程中有承压水突涌的风险,在基坑开挖前须对承压水层进行降水。而坑外承压水水位变动过大,土体重新固结,极易引起周边建筑物沉降。

因此,本工程中若要降低基坑施工过程中对周边建筑的影响,须控制两个关键点:其一,围护桩变形引起的建筑物沉降;其二,基坑将承压水引起的建筑物沉降。

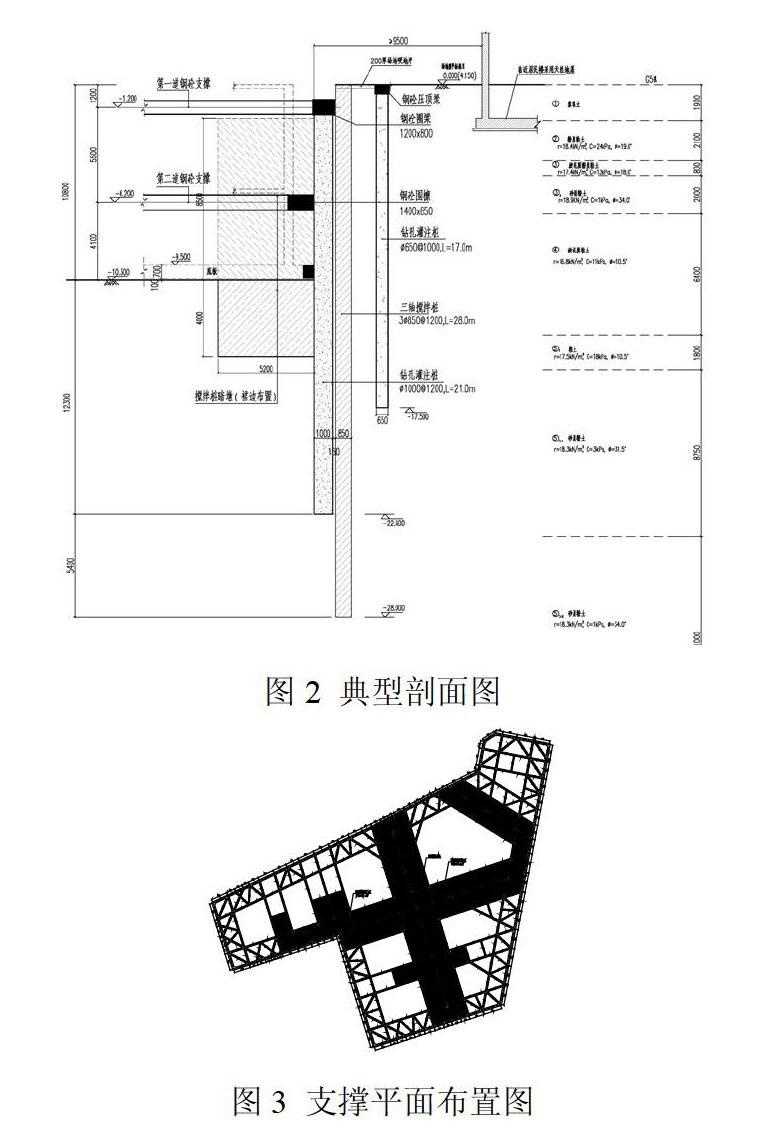

针对基坑北侧和南侧环境保护要求最高,采用Φ1000@1200钻孔灌注桩,插入比1:1.2。考虑天然地基对变形较为敏感,在基坑围护桩与天然地基的居民楼之间采用一排0600@1000钻孔灌注桩作为隔离桩,且坑内采用双轴搅拌桩作裙边加固,加固范围为坑底以上8.5m,坑底以下4.0m,加固宽度为5.2m。其余侧采用Φ900@1100钻孔灌注桩,插入比1:1.1。止水帷幕采用Φ850三轴搅拌桩插入坑底17.2m(如图2)。在环境保护要求较高侧,设置回灌井,在坑内进行降承压水的同时,坑外对承压水层进行回灌,确保坑外承压水水位稳定。

采用两道钢筋混凝土水平内支撑,第一道支撑从场地标高落低1.2m,第二道支撑较第一道支撑落低5.5m。支撑采用“对撑+角撑+边桁架”的平面布置形式(如图3)。

4基坑工程监测

4.1围护测斜

随着开挖深度的增加,围护变形的速率也明显增加,在基坑开挖至坑底后到地下室底板浇筑完成前围护变形速率达到峰值。随着底板强度的增加,围护变形趋于稳定。最大变形出现在第二道支撑与底板之间。以CX2为例,3m和9m处围护变形累计曲线如图4。

4.2地表沉降

基坑周边土体随着基坑开挖,产生沉降变形,最大沉降出现在距离基坑开挖边线0.5H~0.7H(H为基坑开挖深度)处。地表最大累计沉降为-19.6mm,设置隔离桩处地表沉降累计-14.3ram。以DM5-1和DM6-1(设置隔离桩)为例,累计沉降曲线见图5。

4.3周边建筑物沉降

根据监测结果,基坑南侧轻钢厂房靠基坑端沉降8.6mm,远离基坑端沉降4.7mm,倾斜率0.065%;基坑北侧天然地基居民楼靠基坑端沉降4.4mm,远离基坑端沉降2.1mm,倾斜率0.026%。变形均满足结构的安全要求。

5结论

本文以上海某复杂环境深基坑工程为例,讨论了复杂环境下的深基坑支护问题,并对基坑施工过程中监测结果进行分析,可以得到以下结论:

(1)采用灌注桩+三轴搅拌桩+隔离桩+钢筋混凝土内支撑的设计方案,可以有效控制围护桩的水平变形。隔离桩的设置对降低临近建筑物的沉降变形效果显著。

(2)坑内降承压水的同时,坑外对承压水层进行回灌,可以有效控制坑外承压水水位降低。

(3)本基坑的成功为软土地区复杂环境下深基坑的设计提供了参考。