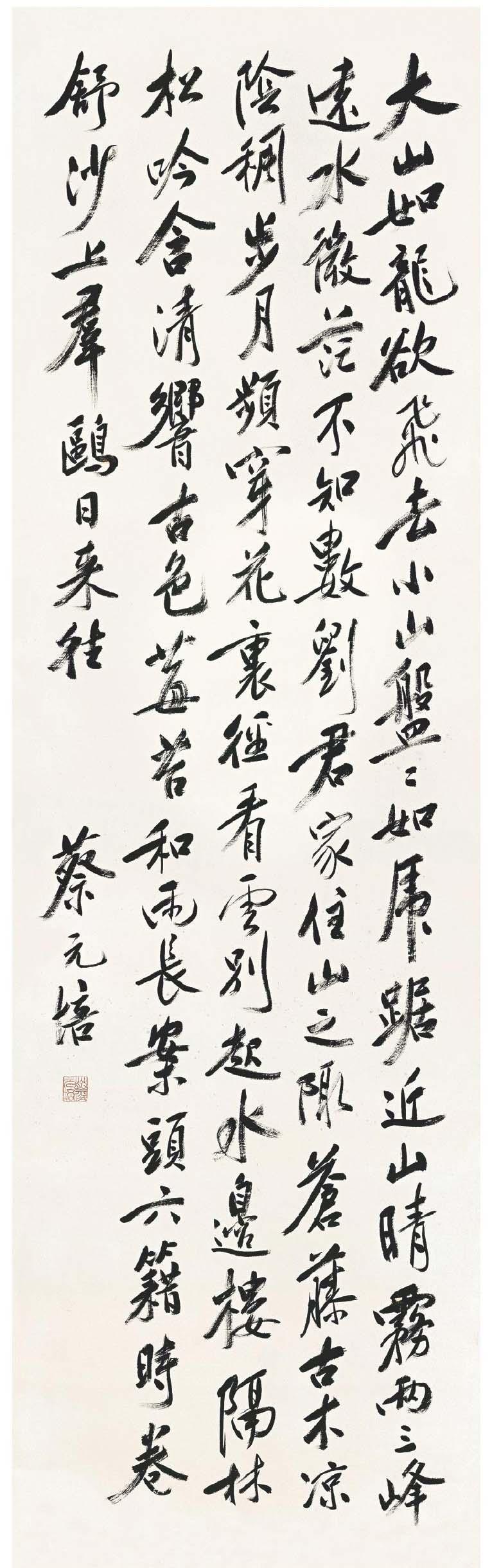

蔡先生的字 颜值抑或气质

2016-05-14谢权熠

谢权熠

对于出身翰林的蔡元培来讲,他的那个进士,在文章上自然是实至名归,而于延续数百年的清代科举中对于文字的重视,他似乎又成了一个特例。客观来说,蔡元培的书法,远远没有达到同时代书法高手的水平,结构松散,用笔简单,似乎作者自身也不是太讲究,他更加在意实用的价值,而非艺术的追求,尤其是应付考试的小楷也差强人意。虽然,他的读书生涯中对于书法的学习和旁人无异。

蔡元培在《自写年谱》中说自己“六岁习字,先用描红法……进一步摹写墨印或先生范本……再进一步临写,是选取名人帖子,看熟了,在别纸上仿写出来”。但显然,书法绝非他的兴趣所在,也未花费更多的精力来从事研究和训练。蔡元培更加关注的是家国社稷和世道人心。

对于蔡元培书法并不出色的情况,坊间有故事道:在北京大学一次宴会上,名流雅集,名教授钱玄同借着几分酒意向校长蔡元培一吐对他书法的不屑:“蔡先生,你是前清考翰林,以前都要字写得很好的才能考中,先生的字写得这样蹩脚,怎样能够考得翰林?”蔡则从容答复:“因为那年主考官最喜欢黄庭坚的字,我少年时刚巧学过黄体,所以中试。”按照蔡元培对1892年春再次赴京参加殿试的回忆:“这两年中也并没有习字,仍是随便一写,但结果被取为二甲进士。闻为汪柳门先生(阅卷大臣汪鸣鸾)所赏识。有位阅卷大臣说此卷的字不是馆阁体。汪说,他是学黄山谷的。于是大家都在卷子后面圈了一个圈,就放在二甲了。”看来传闻还是有所依据。只是阅卷官的说辞不过是珍惜人才、不愿遗漏的一个说辞罢了,毕竟用学过黄庭坚的书法来解释蔡元培书法的蹩脚,显然不是一个合理的答复。不过考察蔡元培的书法,确实有几分黄庭坚的意味,这主要是他有些字结体中收外放,喜欢用长笔画作舒展状态。尤其是一些题字和对联等少字作品,通过这种方式来解决结构与笔力不强的现实问题。当然,蔡元培学黄庭坚只是学习了黄庭坚的一部分,在书体上,他学了黄庭坚的行书,而又把黄庭坚的行书做了简单的归类和分析,这就使得其作品有黄庭坚的意味,但又不浓烈,就技法而言,也是缺少丰富性的。在当时来说,蔡元培的书法估计更多的是名人书法、文人书法。毕竟,蔡元培的书法还是温文尔雅的,不拘泥,不俗,不乱写。随着时间的推移,这些反而成为不可多得的优点。

蔡元培自己没有花大的精力去研习书法,但他却是重视书法的,这一问题当然划入了他大美育的学科建设设想。在绍兴出生的蔡元培,对于书法的社会功能估计比一般人来得敏感和深刻。他的出生地绍兴笔飞弄。就是依当年王羲之对于求字者不胜其烦、怒而掷笔飞去的典故而来。

在任北大校长期间,蔡元培发起、成立了北大书法研究会,这是他美育学术观点的一个延伸,也可以说是他美育理念的一次实践。书法研究会邀请了沈尹默出任所长,聘请了徐悲鸿等为导师。

1918年4月15日,蔡元培在国立北京美术学校开学典礼上强调“中国图画与书法为缘,故善画者常善书”,希望学校“经费扩张时,增设书法专科”,还提出北大书法研究会附属于国立美术学校之事。这个就有点书法专业设置的设想了。蔡元培对书法专业的提出,是在鼓吹汉字拼音化,甚至出现了“取消汉字”的激进观点这一文化大环境下,由此可见,其对于书法的重视是多重的关照,既有教育的意义,还有出于文化保存的想法。

1931年10月,蔡元培在《中国之书画》一文中把书法看作中国艺术的一种主要形式,“中国美术,以书画为主要品”,还专门论述了书法的起源与发展,明确并列出“书之演进”的章节,道“汉代流传最多者,为篆、隶、分三体。自晋以后,竞为楷法,以行、草辅之。其他各体,偶有参用而已”,并介绍中国历代重要书法家,扼要评述了他们的作品。这些具有书法史解读性质的内容,是对于书法最好的宣传。

就个人而言,蔡元培毕竟还是无心于书法的,但是他对书法更多地饱含了他的教育与社会理念。他是于自己多出于实用,对于书法的倡导,则最终回归于艺术。