当国家陷于危难

2016-05-14肖伊绯

肖伊绯

“孑民是时持论,谓康党所以失败,由于不先培养革新之人才,而欲以少数人弋取政权,排斥顽旧,不能不情见势绌。此后北京政府,无可希望。故抛弃京职,而愿委身于教育云。”

蔡元培在少年时期,已名动公卿,曾被前清宰相翁同龢称赞:“年少通经,文极古藻,隽才也。”一代狂士辜鸿铭也曾这样评价:“现在中国仅有的两个好人,一个是蔡元培先生,一个是我,蔡先生点了翰林之后,不肯做官而跑去革命,到现在还革命。”

美国著名哲学家杜威也曾这样评价蔡元培:“拿世界各国的大学校长来比较,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等,这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的不乏其人。但是,以一个校长身份而能领导那所大学,对一个民族,对一个时代,起到转折作用的,除蔡元培外,恐怕找不出第二个。”

蔡元培逝世之后,1943年3月5日,周恩来领导的《新华日报》发表了一篇题为《怀念蔡孑民先生》的社论,其中写道:“北大是中国革命运动史上、中国新文化运动史上,无法抹去的一个名词。然而,北大之使人怀念,是和蔡孑民先生的使人怀念分不开的。蔡先生的主办北大,其作风,其成就,确是叫人不容易忘怀的,确是对于中国的革命事业有很大的贡献的。”

蔡元培究竟有着什么样的魅力与能量,始终能够在一拨又一拨的革命者与执政者、教育者与受教育者、领导者与追随者的各类群体中获得一致肯定?答案简而言之,蔡元培的教育理念及践行原则的核心,乃是“国家主义”。蔡元培一生经历从革命者到国家主义者的转变,国家主义正是他始终处于时代先锋与领袖地位的基础。

| 初举教育为救国 |

蔡元培最初投身教育是为了革命。作为前清翰林,他曾亲历戊戌变法的兴起与失败。对康有为、梁启超被清廷通缉,蔡元培“甚为愤懑,遂于九月间携眷回绍兴。虽有人说我是康党,我也不与辩”;但他“虽表同情,然生性不喜赶热闹,未尝一访康氏”。对于变法维新之所以失败,他颇有感悟,称“孑民是时持论,谓康党所以失败,由于不先培养革新之人才,而欲以少数人弋取政权,排斥顽旧,不能不情见势绌。此后北京政府,无可希望。故抛弃京职,而愿委身于教育云。”这一立场,与严复、张元济、张伯苓等比较接近。1904年,张伯苓与严范孙赴日考察教育,“知彼邦之富强,实由教育之振兴”,因而相约“终身办教育,不做官”。

在蔡元培看来,救中国的当务之急,不是搞政治,而是办教育。而这一观念的形成,正起始于戊戌变法时期。蔡支持康有为的变革理念,但不参加其组织的政治活动。因为,他不相信这样完全没有根基、单靠皇帝发诏书、自上而下推行的变革,能获得成功。中国这么大,积弊这么深,要想发展,必须在根本上从培养人才着手。与此同时,清廷的腐败与帝制的腐朽,也让蔡元培将投身教育的目标,直接指向培养革命人才上来。他在上海办爱国女学、爱国学社等,便是以教育的名义助力革命。革命人士到上海,“恒以本校教员资格,借本校为招待与接洽机关”;“较高级之课程,亦参革命意义,如历史授法国革命史、俄国虚无党故事”;“理化注重炸弹制造”。其革命教育的成果之一,是“高级生周怒涛等,亦秘密加入同盟会”。应当说,此时的蔡元培并没有什么为大清帝国奋斗的“国家主义”,而是为革命理想中的推翻帝制、实现民主的共和国而奋斗的“国家主义”。

| 再举教育为强国 |

中华民国建立之后,外有帝国主义列强觊觎侵略,内有各路军阀争权夺利,在这种情势之下,蔡元培的“国家主义”仍然无法寄望于走马灯式轮替频繁的执政者,而只能且更坚定地寄托于教育事业上。

毋庸置疑,蔡元培对于现代中国的巨大贡献,主要在大学教育。说到蔡元培的大学观,不能不提他的名言:“爱国不忘读书,读书不忘爱国。”如何理解这句话?这是既反对学生迂腐守旧、闭门读书,也反对学生头脑发热、盲目干政。爆发于近百年之前的“五四运动”,其核心诉求乃是反对北洋政府在外交上的丧权辱国,本质上讲的确是“爱国运动”。当时,执掌北大的蔡元培心中也非常理解学生的爱国热忱,但不得不为之引咎辞职,从实际行动上表示出对学生运动的“不支持”——这就表明蔡元培关于学生投身革命的想法已与前期有所不同,在既定的“国家主义”前提之下,学生的主业乃是一心“强国”而非盲目“救国”了。

教育理念更加纯粹、成熟,蔡元培多次提及以“国家主义”为前提的教育主张。他认为“学生在学校里面,应以求学为最大目的,不应有何等政治的组织”,“学生救国,重在专研学术,不可常为救国运动而牺牲”。又称“欲副爱国之名称,其精神不在提倡革命,而在养成完全之人格。盖国民而无完全人格,欲国家之隆盛,非但不可得,且有衰亡之虑焉。造成完全人格,使国家隆盛而不衰亡,真所谓爱国矣。”由此可见,蔡元培投身教育事业的人生轨迹,正在从最初的激进革命理想,走向育人强国的“国家主义”道路上来了。

| 晚年学术为报国 |

“五四运动”之后,蔡元培仍为北大师生热烈拥戴,难以割舍其“北大情结”,北大师生心中亦有无法释怀的“蔡校长情结”。蔡元培两次出任北大校长期间,曾有七次请辞之举,由于深受学生教员的爱戴,屡辞屡挽,曾发生过多次北大师生的公开请愿之“挽蔡”活动。

离开北大之后一段时期,蔡元培把精力主要放在组建中央研究院上。他出任中央研究院院长,开始专注国家民族的文化教育和科技事业,并相继辞去了其他职务。从最初抱定“教育救国”宗旨,投身教育事业以来,蔡元培的“国家主义”逐渐清晰确切起来,他不再将教育视作纯粹的救国工具、革命工具,而更看重在国家利益至上的政治框架内,实现“教育强国”良性的、可预期的、可持续的传导机制。同时,也因年岁渐长、精力有限,他将“教育报国”的理念缩小范域、精简目标,又再次转变为“学术报国”的基本诉求。

| 国家主义者的政教传奇 |

在近代中国大学教育层面,蔡元培是开创型的先锋人物,也是继之而起的领袖人物。在中央研究院这样的国内最高学术研究机构的创建与组织上,他也当之无愧地同时身兼先锋与领袖。但“学术报国”理想蓝图刚才铺就,“九·一八”事变一声炮响,却再次打乱了包括蔡元培在内的所有知识精英们的梦想与计划。仍是“国家主义”的视野,当时已过花甲之年的蔡元培,在手中各项教育事务极其繁重的情况之下,积极主张抗日,拥护国共合作。1932年,他与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,积极开展抗日爱国运动;曾电救杨开慧烈士,援救许德珩等爱国民主人士,营救丁玲、朱宜权等共产党员。他的这些晚年行止,看似与教育事业已无太大关涉,但实际上却仍是“国家主义”框架之下的、与其教育宗旨相通的、从救国到强国再从报国到救国的循环往复而已。惟一不变的前提只有一个,那就是国家利益至上。

1940年3月5日,蔡元培在香港病逝,享年72岁。周恩来曾写挽联云:“从排满到抗日战争,先生之志在民族革命;从五四到人权同盟,先生之行在民主自由”。这样的评价,可谓从国家到民族,从政治到教育,都予以其近乎“完人”式的盖棺定论,这也是无论党派、无论立场的中国社会各界对蔡氏一生品格的公论。

我的元配王夫人之卒,已过了一年,友朋多劝我续娶,并为我介绍相当之女子;我那时提出五条件:(一)天足者;(二)识字者;(三)男子不得娶妾;(四)夫妇意见不合时,可以解约;(五)夫死后,妻可以再嫁。

我是素来主张男女平等的。九年,有女学生要求进校,以考期已过,姑录为旁听生。及暑假招考,就正式招收女生。有人问我:“兼收女生是新法,为什么不先请教育部核准?”我说:“教育部的大学令,并没有专收男生的规定;从前女生不来要求,所以没有女生;现在女生来要求,而程度又够得上,大学就没有拒绝的理。”这是男女同校的开始,后来各大学都兼收女生了。

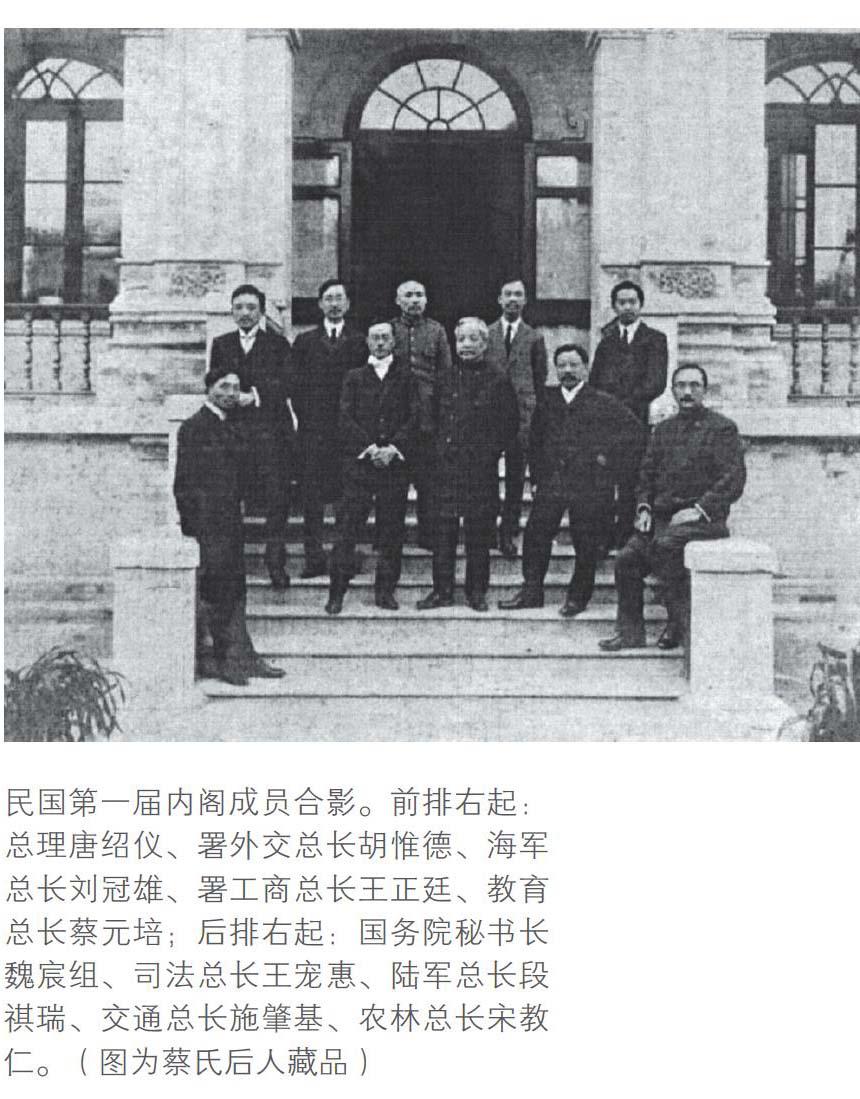

蔡元培自量字写得不好,会试后未及时参加殿试。1892年,蔡元培补应殿试(据清制,补行殿试者,例不得入一甲),被取为二甲进士。(图为蔡氏后人藏品)