千年古寺的第一份快递

2016-05-14韩冲

韩冲

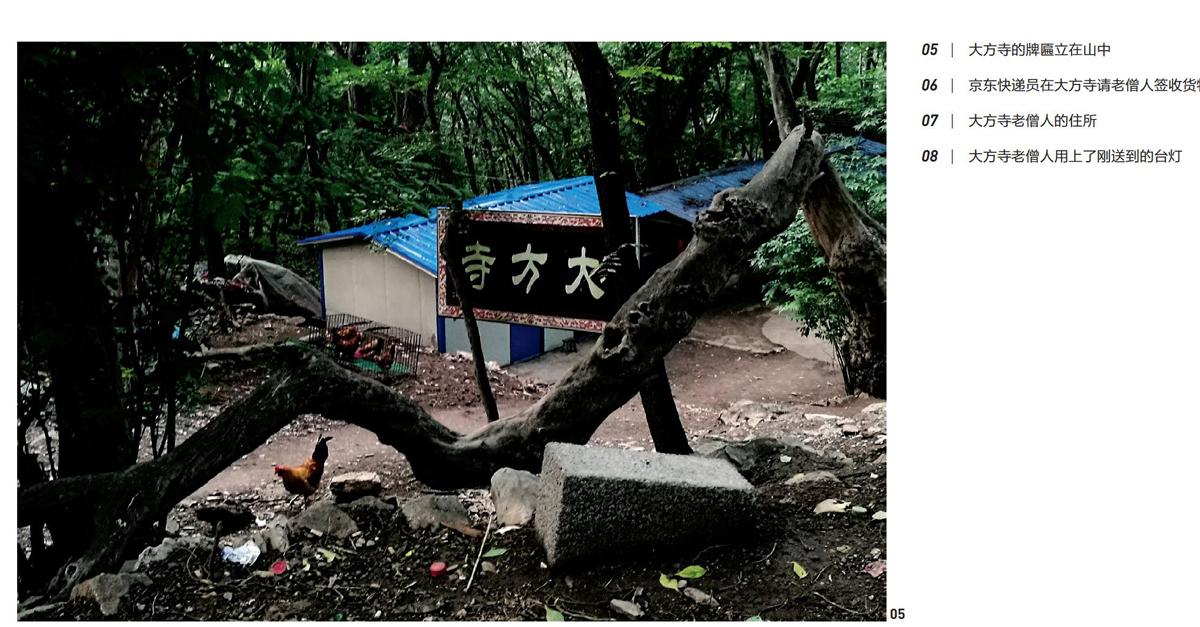

我的家乡在安徽省宿州市,那里有座龙脊山,山上有个大方寺,是座建于1800多年前的古寺,但在近22年里只有一个和尚,他今年72岁高龄。

我见过他两次,第一次见他是在14年前。记得当时翻过一座山后,龙脊山苍翠清幽,路上散落着一些汉白玉雕的柱头和莲花座,再往下走去,便看到几株巨大青檀环抱着的残破古寺,从外面看不出什么特别,只有走进去看到三尊摇摇欲坠的佛像,才让人意识到这是座寺庙。庙里只有一位老僧人,他神色淡然地与我闲谈了几句,便去照料寺庙里简单的三排房子。

十几年过去,古寺没有太大变化。老僧还是在那里,依旧是一个人。

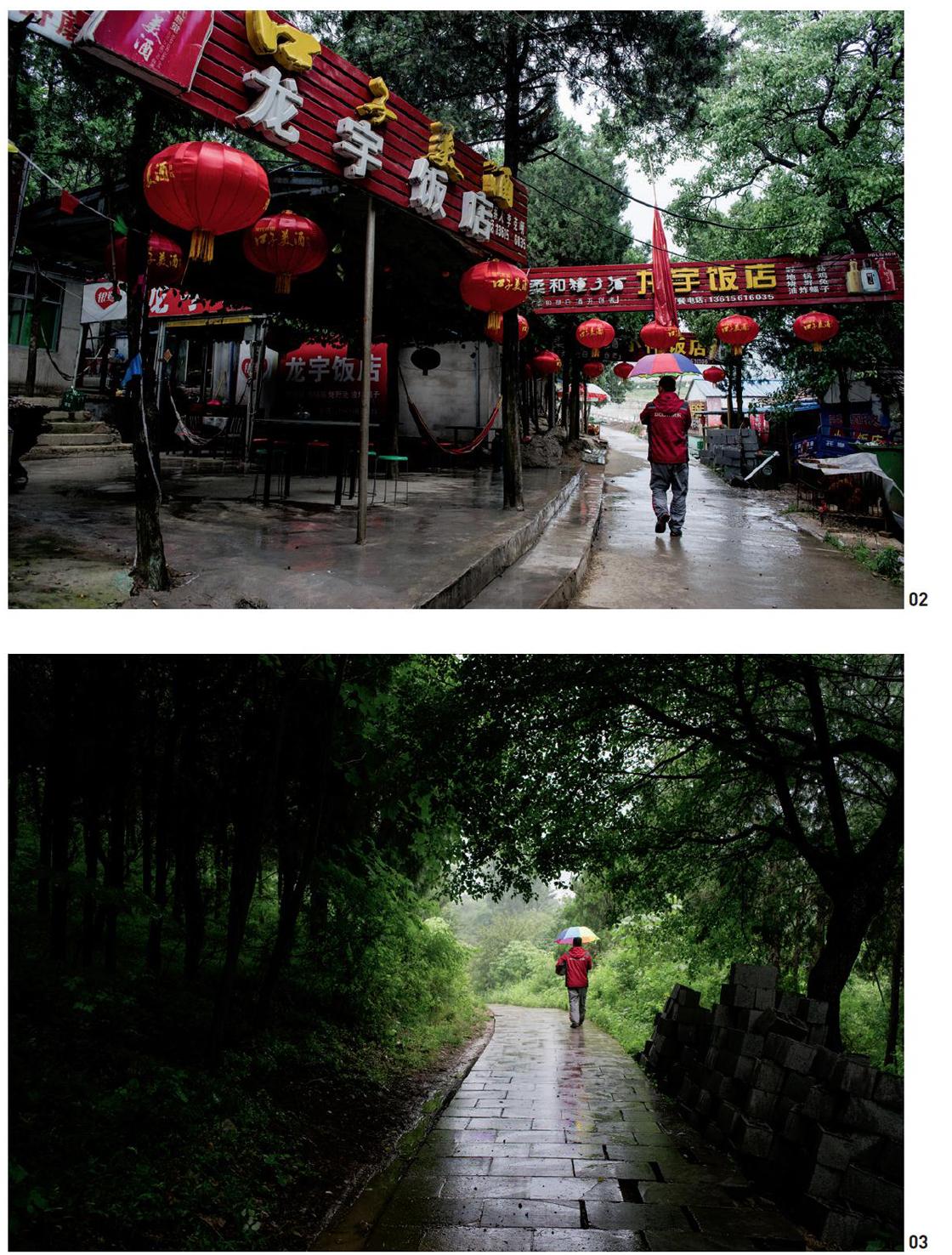

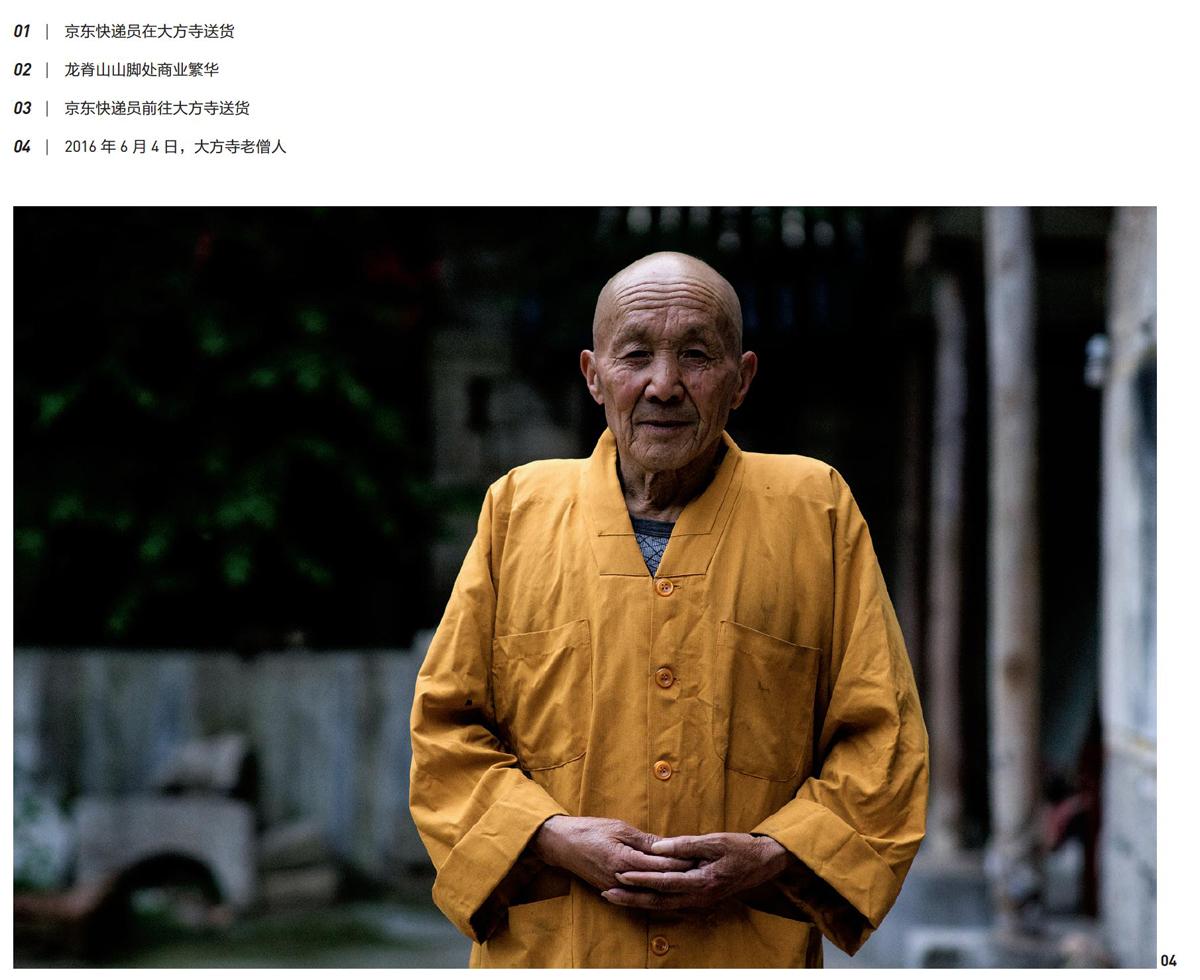

龙脊山是“天然氧吧”,近几年被开发成了旅游区,围着山脚一带开了好些个饭馆和农家乐,有着红红黄黄、横七竖八的牌子。而你去问那些菜香味儿里剔牙的游客、露天厨房里颠勺的师傅、满地跑的孩子,谁都不知道大方寺在哪儿,只有站在门口殷切的老板娘还能指个大概的方向。我们一路打听着,问了些村民,开车到水泥路的尽头,徒步走两公里的山路,才最终找到它。

不禁感慨,这样一座千年古刹,地图上居然找不到。心里也有一丝庆幸,家乡的变化总是日新月异的,在外头漂泊久了偶尔回来,总有“去年今日此门中”的失落感,那些平地拔起的高楼和来来往往的外地食客,都是不等你的,但还是有一些地方,跟回忆里一样。

正门被封死了,侧面开了个小门,老僧人的腿脚有些慢,但是很健谈。

这20多年,他不断地将寺外散落的文物搜集到寺庙里集中安置,还利用筹到的款项,重修了正殿里的佛像和罗汉像,修了从寺庙到山下村庄的步道,把以前的危房改造了,甚至还在寺庙里装了四个监控探头。他筹一点钱就修一点庙,寺庙看起来还是很简陋,不过水、电和食物都能保证,让这位老人生活上倒也没什么困难。

出家人清心寡欲,他住的地方四面白墙,一扇小窗。老僧毕竟年逾古稀,房间里光线昏沉,他摸索东西的时候总是眯着眼睛,我说:“我给您买盏灯吧。”

我在京东下单购买了一盏台灯寄到大方寺。快递员说,还从没有过寄往大方寺的快递。6月2日深夜下单,台灯在5日早上八点多送到。送货的当天,我跟随快递员记录了整个过程。途中,我不停感叹,现在电商服务的辐射区域真的很广,在大方寺所在的深山里也可以畅通无阻地用手机下单,京东快递竟能覆盖如此偏远的地方,让这座隐藏在山中1800多年的古寺,也能享受到现代社会给僧人修行带来的便利。

一张好的照片,里面似乎可以看出好多故事;而一堆照片,有的时候,却很难把一个故事讲明白。

越是想表达那种深山孤僧的淡然,越是觉得自己是个俗人,这里的山水人物,鸡鸣狗吠,都有割舍不掉的烟火气。

6月5日,正值宿州市的麦收时节,从市区开车不到一小时就看到路边大片的麦田,麦草堆像毯子上刮出的一团团结实的毛球。刚到山区的时候,竟下起了雨,雨雾飘在墨绿的山腰,这让我们这片皖北地区的低矮山丘,看起来竟有了南方的感觉。

快递员是个腼腆的年轻人,话不多,看我举着相机,多少有些不好意思。下车后,他抱起包裹撑着伞快步走在前面,开始的几百米路尽是餐馆,食客喧哗热闹,路边铁笼子里待宰的公鸡在雨中蹲着不言声。再往上走,便越来越安静,雨也渐渐停了,风一吹,树叶上积存的雨水就大颗的抖落下来。道路变得有些湿滑,我和快递员走得很小心,雨后山里的空气潮湿闷热,没几步便一身汗。

两公里多的山路,穿过了杀生场,穿过了深山林,千年古刹一路鸟鸣山幽,远远地就能看到树上挂了一块“大方寺”的牌匾,这本是应该挂在庙堂檐下的,所以看起来很违和。

快递小哥穿着大红的工作服,抱着包裹,踩着石阶,我跟在他的身后,如同这条路一样,我们轻轻闯进了古庙的小门。

老师父还认得我,招呼我们坐下聊天。我们没有耽搁,台灯安好,快递员一按开关,暖光的台灯照得四壁柔和。他说,这下就不用担心晚上看不清楚字儿了。

“青灯古佛夜伴书”,我按下快门,想起这句话。

临走的时候,我跟老师父说:“给您拍张正面的照片吧。”

“不要拍到我的腿,我腿有静脉曲张,不能系绑腿,拍到了不好。”老师父久居深山多年,把拍照看成一件严肃的事情,衣着上任何的疏漏,让别人看到,都是对佛祖不敬的。

于是我就给他拍了一张半身像。

当天我坐着高铁回到了北京,翻着相机里的照片,像是了结了一桩心事。

我不禁问自己,留在相机里的便是永恒吗?

多年以后,我是不是还能看到,那山,那寺,那人。