干草原上的史诗

2016-05-14李桥江

李桥江

通向草原的路有很多,北疆草原却有一条绵绵无期的长路。春去秋来,承载着厚重的草原文明;年复一年,重复着几乎相同的故事。或许野草会将古道暂时封锁,风雪会将它掩埋,但是,转场季节一到,细碎的羊蹄将踏破霜冷泥泞、晓月晨光将其一寸一寸凿开……

草原春秋

《亚洲史》一书利用很大篇幅描述了亚洲草原文明史,其中,谈到中亚草原地理分布状况篇章时,作者使用了“干草原”这个称谓。我印象当中这是首次读到历史学者使用“干草原”一词。我个人以为“干草原”对于中亚春秋及冬牧场而言可谓恰当,但是,对于广布中亚山地的夏牧场,“干草原”之说似乎有些欠妥。中亚游牧民栖居的绝大多数夏牧场,实为高山草甸型草场。不过,本文主要关注的是由冬牧场迁往春秋牧场的画面,因此,“干草原”之称在这里还是非常贴切的。

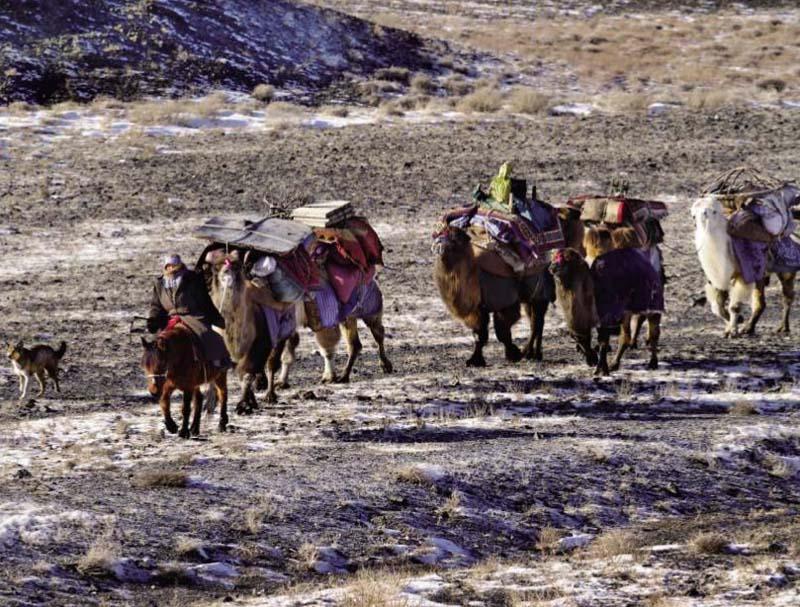

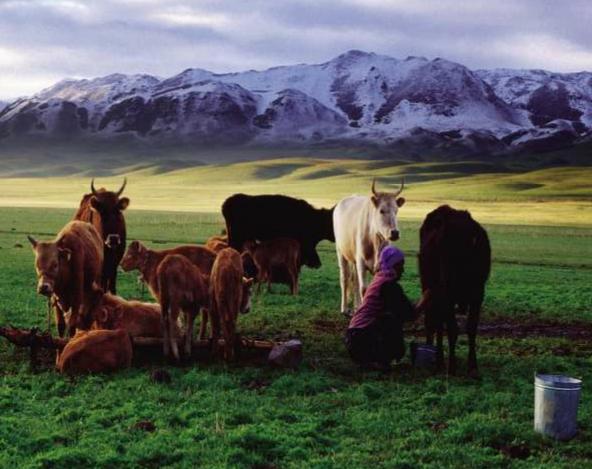

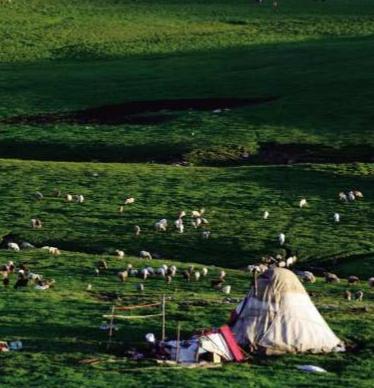

中亚游牧民的游牧生活是一种师法自然的生存方式。每年春天,他们驱赶畜群从人迹罕至的冬牧场踏上迁往春秋牧场的长路;初夏,迁往凉爽宜人、水草丰美的夏牧场;秋天,再从高山夏牧场迁往春秋牧场,短暂驻牧之后,再次迁往遥远的冬牧场,完成一个轮回。

近年来,就新疆北部牧区而言,国家实施的牧民定居工程几乎终结了这种古老的生存方式,但是,游牧经济毕竟是一种投入相对较少,回报比舍饲圈养高的生产方式。另一方面,牧民虽然在乡镇场有了条件优越的居住环境,考虑到游牧民的传统沿革、习俗,国家规定定居牧民依旧拥有自家的草场,于是,年复一年的转场就像活化石一样保留了下来。在一些途经高等级公路的转场路线上,甚至出现转场牧民和牲畜与各类车辆并行的场景。

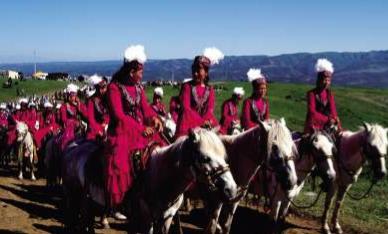

伊犁、塔城、阿勒泰是北疆的主要牧区。伊犁地区部分草场位于赛里木湖沿岸及卡昝河、鄂托克赛仁河中上游区域,因此,诞生了每年春秋两季途经果子沟的牧民转场。阿勒泰地区各县市呈自西向东分布,春秋两季转场相对分散。塔城盆地各县市冬牧场主要集中在托里县玛依勒山,春秋两季转场集中,主干道转场人畜数量庞大,并且途径咽喉要道老风口,堪称北疆最震撼人心的游牧画卷。

塔城盆地至玛依勒山干线牧道全长约240公里。牧道穿过塔城盆地继续向西,可进入哈萨克大草原,乃至欧洲和南亚;牧道向东穿过庙尔沟山谷则可通达准噶尔盆地。老风口是这条古道上的小型十字路口。托里县、裕民县的部分转场畜群在老风口折向南,进入库鲁斯台草原及巴尔鲁克山草原。通过巴尔鲁克山地则可抵达伊犁河谷;一支折向西北进入吾尔喀夏山,沿吾尔喀夏山东麓过准噶尔西缘铁厂沟谷地,前方即为赛尔草原,继续向北则进入阿勒泰草原;塔城市、额敏县、农九师等转场牲畜则横穿老风口,西进直抵塔尔巴哈台山。

转场途中

3月末,我在塔尔巴哈台山前山区丘陵地带遇到转场途中小憩的哈利别克一家。这家人正在一座丘陵顶部休息,他们的畜群同样疲惫不堪地趴在枯黄的干草原上。天很高,没有鸟,塔尔巴哈台山漫长的冬天已经退缩至不远处的中山区域,更高处的深山依旧在皑皑白雪中沉睡。哈利别克家所在丘陵四散开来的干草原被寂静笼罩着,绿色仅仅零星复苏,仿佛浑然不知牧人已经归来。哈利别克一家、畜群及他们简陋的行囊,既像被弃置与干草原的遗孤,又像干草原的主人,突兀的横亘在天地之间。

哈利别克和另外一个年轻的男子斜靠在刚刚从骆驼背上卸下的行囊上,他们疲惫的面孔带着一种惬意。两条趴在地上的牧羊犬对着我有气无力地吠了几声又睡了。哈利别克的老婆———一位中年妇女———尽管迟缓的行动中透出深入骨髓的疲惫,但是,不一会儿,寂寥、空荡的干草原上便升起一股淡蓝色的烟柱。烟柱袅袅升腾、变化,直至消失于春天水汽氤氲的空中。沉寂了一个冬天,被大雪覆盖了5个月的干草原在烟柱升起、消散中复活了。

哈利别克一家在路上已经走了10天,明天能够抵达目的地。因此,这一刻,这家人的疲惫当中有了几分慵懒。他们在路上损失了几只羊,还有几只羊早产。长途跋涉,牛几乎变成一具具活动的骨架,好在都跟上了转场队伍。

我从远处的公路回首遥望哈利别克一家。那一刻,我似乎看到草原的变迁。草枯了又荣,花谢了又开,牧民们驱赶畜群追逐着越来越薄、越来越窄的草原,重复着那个累积了上千年的梦想。我见过许多牧民,他们的表情有时候淡漠,有时候火热,有时候疲惫,有时候让人捉摸不透。通向草原的路有很多,草原上,每一座毡房的门都是敞开的。我进过无数毡房,在那里品茶、吃各种奶制品、双手接过牧民们递过来的大块牛羊肉。在暮色苍茫的草原上感觉草原,在旭日东升的毡房外倾听草原上的天籁之音……

戈壁奇迹

伊犁、塔城等地牧业转场的一些路段途经繁忙的交通动脉,因此这一带的转场活动出镜率非常高,阿勒泰地区转场活动得益于旅游业,同样可以频繁地接触媒体,昌吉回族自治州木垒、奇台等地的牧业转场则很少被人提及。也是在一个春天,跟随奇台县五马场乡领导前往北塔山,发生在将军戈壁的转场活动彻底震撼了我。

将军戈壁是横亘于东天山与中蒙边界北塔山之间的一片无人区。奇台、木垒(包括吉木萨尔少部分牧民)春秋牧场及夏牧场分布于东天山,冬牧场则位于北塔山。两山之间的公里数约280公里。也就是说,转场牧民和牲畜必须横穿赫赫有名的死亡之地将军戈壁。

将军戈壁春天的荒凉、绝望完全出乎我的预料。昏沉沉的天幕笼罩着一望无际的灰褐色戈壁,世界如同被拽入月球或火星。我素来对大自然心存敬畏,面对死气沉沉的将军戈壁,我的敬畏变成无言的恐惧。越野车轰鸣着在戈壁上行驶了4个小时,目光所及除了戈壁还是戈壁。将军戈壁春秋两季大风肆虐,大部分地表仅存坚硬的戈壁砾石,寒风吹过光秃秃的戈壁,既掀不起任何沙尘,也没有枯草之类的杂物助威。

哈萨克羊以红褐色为主,放眼北塔山方向,灰褐色的戈壁上似乎有一条流动的红褐色河流,我以为是大风或戈壁的灰褐色在视觉上产生的幻觉。仔细观望,灰褐色大地上滚滚而来的红褐色分明是真实的,发洪水了?接下来,我望见骆驼、马和羊群。我目瞪口呆地注视着戈壁上的奇迹,忘了对将军戈壁的恐惧,忘了狂风,忘了“我思故我在”。

将军戈壁上转场牧民的装束有点奇特,皮大衣、皮裤、皮帽子,脸上蒙着只露出眼睛和嘴的毛线面具。牧民叫哈加依,38岁,奇台县五马场乡牧民,他和他的两个雇工及500多只羊在路上走了6天了。他们每天早8点上路,下午6点左右到达休息点,一天行程约30公里。再有4天,哈加依和他的羊群将进入东天山春秋牧场。将军戈壁的转场途中分布着“休息泉”“苦水泉”“咸泉”“铁灭克泉”等零星地下水溢出点,泉水附近生有稀疏的芦苇等牧草。戈壁中有水的地方即为牧民转场的救命歇息之地。其中,间隔90公里,约三天路程,既无水也没有草料的戈壁荒漠区域,羊群全靠体能及牧民捎带的一点玉米挺过难关。

哈加依带着5峰骆驼,其中4峰骆驼驮着玉米,一峰骆驼驮着简易帐篷及食物、水。抵达休息点时,会给羊群喂一点点玉米粒,每只羊不会超过100克,有泉水的休息点不用喂玉米。哈萨克羊是我国地方优良品种绵羊的统称,其中,巴什拜羊和阿勒泰羊为哈萨克羊中的两个最具影响力的品牌。

北疆其他牧区牧民一旦进入冬牧场,即开始一段相对稳定的定居生活,北塔山过冬的牧民们能否“定居”得视牧草情况而定。降水多的年份,一个放牧点可以待20来天,大多数时候,十天半月要换一个放牧点,否则羊群就得挨饿。

狂风中羊群似乎有些躁动。哈加依扯了扯马缰绳,吆喝一声,松散停滞的羊群在几只头羊的带领下,立即形成一股涌动的激流滚滚而去。羊群的行进速度之快出乎我的预料,看来羊群明白将军戈壁非久留之地。

游牧定义

游牧转场说白了即是一种“人化”的动物迁徙。再好的草原,如果不加节制的利用,几个月之后草原即会变成不毛之地,对于游牧生活这无异于竭泽而渔。野生食草动物通过迁徙,合理利用了不同类型草原的植被,有意或无意实现了草原轮牧,保护了草原,同时,又以这种方式练就了强健的体魄,进而保证了物种的延续。家畜因人庇护野性基本消失,但是,牲畜必须得适应四季天然放牧,长途迁徙同样为合理利用草原的方式之一,同样,四季转场也是游牧牲畜自然淘汰和强健体魄的方法之一。

人类社会,知识、经验、文化等一代又一代流传下来,牲畜和牲畜之间也有一种东西,一代接着一代传递。常年的转场经历,尤其是春季转场路上遭遇的险情,让所有行进在牧道上的生命十分清楚:这条道路上没有所谓人与动物的区别,只有齐心协力才能抵达充满希望的目的地。

20世纪70年代以前,草原上经常发生这样的事情:千里迢迢,牧民赶着羊群从冬牧场抵达春秋草场,继而进入阿尔泰山夏牧场,时间已经过去了几个月了,路途上还能看到单只母羊带着羊羔赶往夏牧场的情景。如果路途中不出现意外,母羊肯定能够带着羊羔找到自己的主人。这是一幕非常动人的画卷。羊群熬过准噶尔盆地(阿勒泰地区冬牧场之一)漫长的冬季,春季转场时,整个羊群的体能几乎消耗殆尽。有些羊,尤其是待产的母羊在转场过程中不知不觉掉队。有时候,掉队的母羊可能加入从后续的其他牧民家的羊群继续前进。即便如此,这些母羊也不会忘记主人的声音。它们往往在体力恢复后,便带着羊羔踏上寻找主人之路。

游牧民和畜群之间的关系就是这样微妙。牛羊依赖牧民的管护,繁衍生息,它们每年用整个畜群一半左右的生命为代价,支撑牧民的生活需要,维系着自我发展。对于畜群而言,这种生存代价肯定是残酷的,但恰恰是因为这种残酷,在生命的大多数时间,畜群保持着与自然状态下的食草类动物截然不同的命运,它们可以悠然地享受大自然的恩赐,不必时刻提防食肉类动物的攻击。

游牧社会,牲畜就是游牧民的全部。他们宰杀牲畜,他们更爱自己的牲畜。每一头牲畜,在游牧民的心里都有一个名字,以及围绕着这个名字的故事。不管是漫长的冬季,还是天堂一般的夏牧场,都是游牧生活的一部分。从冬牧场到春秋牧场,再到夏牧场,从夏牧场到春秋牧场,最终回到相对稳定的冬牧场。牧民日复一日,年复一年延续着古旧的游牧画卷。

岩画及其他

中亚(新疆)草原历史复杂,历史悠久,正所谓后来者总是占据前人的地盘,文化遗存叠压现象非常普遍。因此,彻底弄清楚草原文明沿革历史,绝非易事。

最早关注中亚草原文明的先驱是沙皇时期的俄罗斯及后来的苏联。我国对草原文化的研究起始于20世纪80年代以后,其中最大的考古发掘活动在伊犁河谷。发掘成果最丰富的是吐鲁番洋海古墓、巴里坤兰州湾子、东黑沟遗址等,正在进行中的温泉县阿敦乔鲁草原考古发掘则进一步完善了中亚史前时期新疆草原文明版图。

岩画和草原古墓及遗迹是草原文明的历史脉搏。帕米尔高原、天山、阿勒泰山及准噶尔盆地西缘阿拉套山、巴尔鲁克山、塔尔巴哈台山、玛依勒山、加依儿山、萨吾尔山等地均分布着大量岩画和草原古墓等草原先民遗迹。岩画内容有动物、狩猎以及生殖崇拜等与古代游牧生活息息相关的内容。

几年前,我在巴里坤草原东黑沟考古现场,面对遍布岩石表面的岩画曾经记录了下面一段文字:

草原上所有绘画高手都来了,从接到通知的那一刻起,他们就确定了自己作品的主题。比赛正式开始了,东黑沟居高临下的地势,浩如大海的巴里坤湖风光,美丽的巴里坤草原风光赋予了画师们灵感的翅膀,他们不仅刻画了赖以生存的牲畜,而且充分展示想象的空间,用一些抽象的图案,将狩猎、图腾、太阳等等事物表达了出来。画师们高涨的创作热情,从日出延续到日落,甚至点燃火把工作到了深夜,以至于草原上彻夜不息的传来画师们在坚硬的石头上凿、磨、雕刻岩画发出的响声。

画师们原计划在东黑沟一带所有的石头上留下作品。也许他们做到了,只不过由于年代久远,洪水、风霜抹掉了他们的成果。总之,某一天早晨,也可能是夜里,一阵浓雾过后,画师们携妻带子神秘地消失了。他们的王,绘画大赛的组织者以及将军、侍从、牲畜等等也消失了,只留下斑驳的岩画以及他们曾经生活的遗迹等待着后来者。

草原古墓是另一把能够帮助我们了解草原历史的钥匙。北疆草原古墓众多,从封堆式样来分有土堆墓、石堆墓、石围墓(石板墓)、八字胡须墓等几种类型。

专家推测,石围墓很可能是家族或有血缘关系的公共墓地,神秘的八字胡须墓则可能与草原先民的图腾有关。土堆墓和石堆墓遍布中亚草原,由于这类墓葬数量众多,其中不乏巨型大墓,因此备受人们关注,从现有考古资料来看,大土堆墓、石堆墓很早以前就引起了盗墓者的关注。正是由于这个原因,近现代考古工作者对这类墓葬的了解也相对多一些。

从伊犁河谷草原古墓发掘成果来看,新疆草原古墓最早可追溯到史前时期塞人(斯基泰人),下限则到了近现代。大型土堆墓、石堆墓则非部族或氏族首领墓葬莫属。

中亚特殊的气候条件,为游牧文明的发展提供了先决条件。古人驯化了绵羊和牛,开启了利用平原草场的先河;驯化了生性活泼好动的野山羊,开发了占新疆草原面积三分之一的山地草场。但是,仅有这些远远不够,于是,他们驯化了草原文明的翅膀———马。马的驯养及二轮或四轮马车的出现,为中亚游牧文明的迁徙插上了翅膀。世事沧桑,历史翻过了几千年,游牧生活的基本要素及文化传统,随遍布中亚及新疆的古老的牧道一起被后来的游牧民传承了下来。

游牧沉思

新疆是我国三大草原畜牧业基地之一,草原总面积8.6亿亩,可利用面积7.2亿亩。草原类型多样,已知牧草2 930种,分布面积广,饲用价值高的优良牧草382种。得益于这些优越的游牧条件,帕米尔高原牧民能够在海拔4 000米以上的草原游牧,北疆牧区牧民则从平原草场一路探索,进入高纬度海拔3 000米以上的草原。

游牧现实,不能不让我思考草原文明以及现代城市人心目中游牧生活的原始或荒凉的含义。何以我们心目中的荒凉,牧民们视而不见或者将其视为一种生命过程,能够无所畏惧地往来于茫茫古道?尤其是一年两次穿越将军戈壁的游牧民,他们完全可以选择离开或者换一种生存方式,远离荒凉绝望的将军戈壁,放弃贫瘠、封闭、寒冷、大风肆虐的北塔山。将军戈壁上演的转场行为,北塔山游牧生活的现状显然不仅仅是一种恪守传统。北疆其他地区年复一年的转场牧民同样诠释类似的生存之道。他们的生存状态说明,幸福是一种感觉。那么原始及荒凉,等等,同样是一种感觉。

若干年前,我看过一部介绍生活在埃及撒哈拉沙漠腹地基督徒的电视片,据说,居住于此的人们至少隐居了1 000年以上,他们沿袭着古老的自给自足生存法则,日出而作日落而息,对于现代人而言,他们如同生活在某个平和安谧的地外星球。撒哈拉沙漠是世界最大流动性沙漠,其自然环境可想而知。他们在沙漠腹地找到的幸福和安逸,情形与哈加依等牧民在北塔山的生活相仿。实际上,世界各地还有许多类似的人群或个体,他们的生存现状用现代文明尺度衡量简直是“苦修”,然而恰恰是他们面对荒凉的“苦修”又让许多现代人心生羡慕,自愧不如。

20世纪80年代初期有一首名叫《单程车票》的歌曲曾经风靡世界。这首歌之所以流唱至今,反映的就是任何人从生到死说白了就是一张单程车票。这趟没有返程的列车上,有的人活得从容,有的人活得拘谨,有的人活得幸福,有的人活得痛苦,有的人为自由而活,有的人为金钱或权利……差距是如何产生的呢?

DNA先天而成,是我们无法改变的,而后天的行为方式却可以随时修正。其实,游牧生活现实的悲壮、荒凉、原始,等等,就是心灵归所问题。心灵无所皈依,人就处在漂泊不安当中。心灵有了归所,心就安定了。心灵归所,可以是一城一地,一山一水,当然也可以是游牧生活。生命具有极强的可塑性。心灵有所皈依,我们会明白幸福因人而异,幸福无所不在。