“大概工”是怎样出笼的?

2016-05-14陈大斌

陈大斌

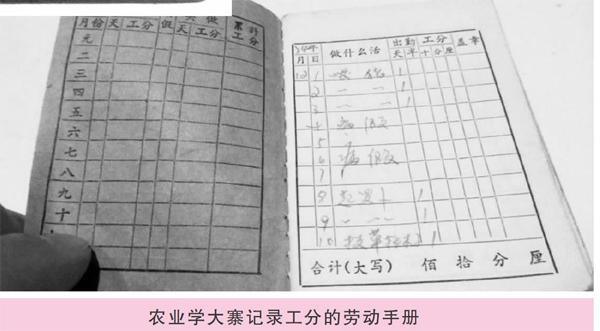

“农业学大寨”运动中,在全国农村被强制推行的“大寨工”(全称是“大寨评工计分法”),本是大寨人从本村实际出发,解决劳动计酬问题实行的一种办法。“文化大革命”爆发后,“农业学大寨”运动进入“左”的轨道,这种办法被上纲到限制资产阶级法权,培养一代一心为公劳动、大公无私的共产主义新型农民的高度,强行在全国农村推广,结果就产生了严重的后果,使各地本来就十分薄弱的劳动计酬管理被冲乱,平均主义大泛滥,“干好干坏一个样”“干多干少一个样”,甚至“干不干一个样”,压抑了农民的生产积极性。农民强烈不满,讥讽“大寨工”是“大概工”。这种说法形象幽默,“大概”与“大寨”发音相近,又表示出不准确、不合理、稀里糊涂的意思,道出了农民心里的不满。

“大寨工”的出现不是偶然的

我国的农业合作化于1956年全面完成。几亿个体农民几乎在同一时间里一起走进集体经济组织——农业生产合作社。许多合作社是在合作化运动高潮中,没有任何准备的情况下建立起来的,有的连互助组都没办过,就“一步登天”进入了高级社,1958年又在一个月内实现人民公社化。这样急匆匆建立起的集体经济组织,内部没有相应建立起切实可行的管理制度,其中包括科学、有效的劳动管理、评工制度和相关的分配制度。一个农业社及后来人民公社的生产队至少有几十、上百个劳动力,农活又是多种多样,这么多人干起活来由社长(队长)一人指派,往往是一伙人到了地头还不知该干什么。 “上工一窝蜂,地里乱哄哄”,劳动工效低下,农活质量也没有保证。每个社员的劳动数量和质量事先没有明确要求、事后没有严格的验收,因而也不可能建立起一个可以体现其劳动数量、质量的计酬、分配制度,造成严重的混乱局面。

1956年实现合作化之后,这一问题已经非常突出。所以,当时就有不少有识之士,从各地实际情况出发,对合作社的劳动计酬、分配形式进行探索,实行不同形式的“包产到户”。目的是为了通过承包明确责任,从而调动农民的劳动积极性,推动集体经济健康发展。但是,这些积极探索却一律被斥之为反对社会主义,走资本主义道路,受到无情打击。

人民公社化之后,继续批判“包产到户”,劳动方面的一切探索完全成了“禁区”。全国各地绝大多数地方都实行按人按天评工计分的“死工活评”办法。评工计分实际上由少数干部说了算,很难做到公平合理。评工会不是开成“吵架会”,人们争得面红耳赤,就是开成“哑巴会”,根本“评”不起来。这种记工计酬办法根本无法体现按劳取酬、多劳多得的原则,而且还很容易被少数干部用来谋私,自己或家人亲属少干甚至根本不参加劳动反而记高工分取得高报酬。事实上,集体化时代农村盛行的“平均主义”大锅饭,并不是真正的平均,其中掩盖着少数人占有他人劳动成果的剥削行为,这是农民最不满的。

在这种情况下,大寨大队经过试验摸索,实行了一种称“标兵工分,自报会议”的评工计分方法。他们先选出各类劳动力中的肯出力实干又有技术会干的社员,作为“标兵”,全部劳力以这些标兵为准进行对比,以确定每个劳动力的基本工分(日值),然后再记他(她)一年内的出勤天数,即可算出每个人每年的总工分。实行这种办法每个劳动力工分有差别,但没有太大悬殊;评工有制度,但不繁琐,免去天天评工的烦恼。这种制度虽然并不能科学地体现社员的劳动数量和质量,并不是一项完善的评工办法,但这样的做法省时省事,也基本上能为社员接受。在全国人民公社集体经济中劳动管理一片混乱的状况下,大寨这样做,本也无可厚非。

“大寨工”一出现就引起争议

当然,大寨实行的这种办法,在别的地方未必就行得通。别的地方也可以从自己的实际出发,创造出另外的也许是更好的办法来。大寨的評工制度出现之后,在山西省和晋中地区都不被看好。时任中共山西省委第一书记的陶鲁笳是鼎力支持大寨的,但他认为这个评工办法“不能推广”。晋中地委有的领导说大寨的这种办法是“神仙一把抓”,不是一种科学的管理制度。即使在大寨可行,在其他地方也不宜推广。

1964年3月5日,晋中地区召开农业先进单位代表大会,大寨党支部书记陈永贵不听地委的劝阻,在会上大讲大寨刚总结出来的“大寨评工计分办法”,即“大寨工”。陈永贵的讲话在晋中地区引起轰动,有人拥护,但反对之声也很强烈。晋中地委领导不得不在会上表态:这是大寨特殊条件下的产物,可以在先进队试验,不宜普遍推广。由于当时大寨已是山西最有影响的先进典型,大会之后,晋中地区在当年就有13%的大队试行了“大寨工”。

当时山西省领导层内也有人赞成、支持“大寨工”。1964年3月25日,阴发祥(时任中共山西省委农村工作部部长——引者注)随陶鲁笳到邯郸向毛泽东汇报山西工作时,就把介绍“大寨工”的材料送交毛泽东。这份材料主要讲社员评工计酬,可有差别,但不可悬殊过大,大体合理即可,不宜斤斤计较,把制度搞得繁琐复杂。毛泽东看了之后非常重视,还有过一段专门的讲话。《山西日报》一位记者闻风而动,根据毛泽东讲话就大寨的劳动管理写了一篇充满革命词藻的报道,4月上旬在《山西日报》刊出。

这篇报道一发表,山西全省哗然。各地、市、县、社纷纷要求省委表态:农村人民公社的经营管理还要不要制度?社员报酬还要不要有差别?于是,山西省委派出工作组到大寨调查,写出了《关于大寨生产大队以革命精神改进劳动管理的考察报告》。1964年5月10日,省委批转了这一报告,批语中写道:大寨生产大队改进劳动管理的五条基本指导思想,各地在整顿经营管理工作中应该普遍学习,至于具体的劳动定额、计工形式、劳动组织和验收制度,各个基本核算单位应根据本单位社员觉悟程度、干部条件、管理水平及其他条件因地制宜,不要把原来行之有效的管理制度盲目废掉。

山西省委这个文件,平息了那场争论,也表明山西省委不准备推广“大寨工”。

被“神化”起来的大寨评工制度

大寨评工制度的命运发生根本变化,发生在1966年的春天。重要原因之一是陈伯达的直接插手。陈伯达先在天津南郊区的小站搞“四清”,创造出农村生产队实行“夺权”的“经验”,之后又对“大寨经验”产生了兴趣。1966年2月,他指示有关部门成立了一个“学大寨小组”,去大寨实地考察。3月初,他听了对大寨的劳动管理经验的汇报,发表了一通“重要讲话”(讲话记录刊《建国以来农业合作化史料汇编》,1992年中共党史出版社出版)。陈伯达的这次讲话主要内容有:

一、对大寨评工制度给予“高度评价”。陈伯达说,我没去过大寨,但我听说大寨有一种简单的(评工)办法,一年评一次工分。我认为这是“最好的办法”。这“是中国农民土生土长的创造性的新经验”。“所有社会主义国家,都没有解决这个问题,大寨解决了”。

二、陈伯达强调,大寨评工制度的重要意义是“在农村中突出政治”。“大寨干部带班劳动,劳动工分在社员中自报公议,是农民的一种自我教育,他们在政治工作上搞出了一套办法,这是用实际行动向农民进行教育,不是光靠开会”。

陈伯达赞扬“大寨评工,主要评劳动态度”的做法,“各人干适合自己体力的活,量力而行,既紧张又保护劳动力,是有节奏的劳动”。“人人都劳动,人人都过得去”,这是“世界上最好的办法,有普遍的国际意义”。他说:“评工时间长一些好?还是短一些好?我也有这种看法,最好一年一次。”他还说,过于看重评工,会“助长农民的自私心理”,减少评工,节省下来的时间,可以“学习毛著,可以睡觉”。

陈伯达还指示小站公社搞“四清”的几个大队实行大寨评工计分办法,并组织他们写文章在《红旗》杂志上发表。

陈伯达此举显然是给“大寨工”抹上了浓重的政治色彩,一时间,大寨“评工制度”压倒了周恩来在1964年12月三届人大一次会议上总结出来的大寨3条基本经验,成为“大寨经验”中的第一要义。“大寨工”就这样借着“文化大革命”的威势,成了“农业学大寨”运动中在全国农村推广的首要经验。也正是从此开始,“农业学大寨”运动,偏离了自力更生、艰苦奋斗发展农业生产的正道。

这种别有用心的拔高,显然根本不切合大寨的实际。但大寨领导人不但不反对,反而兴高采烈,在大骂“黑省委”“黑地委”压制了大寨评工制度的同时,加紧了对这个制度的宣传。3月22日,即陈伯达讲话20天之后,《人民日报》发表陈永贵谈大寨在劳动管理中坚持社会主义方向的文章,题目就是陈伯达提倡的《突出政治的生动一课》。文章说:“按照什么方向,根据什么原则,巩固和发展社会主义集体经济,这是一个是不是突出政治和怎样突出政治的问题。”

就这样,大寨评工制度被“神化”起来,被称作“大寨劳动管理革命”,连名称也改为“一心为公劳动,自报公议工分”了。

1968年5月,农林部的一份《关于大寨劳动管理革命情况的调查报告》,不仅拔高大寨评工制度,赋予它神圣的政治含义,而且把大寨历史加以篡改,说,大寨从互助合作初期就已开始用毛泽东思想教育农民为革命种田了。“报告”说:“大寨的20年来这变化那变化,最根本的变化是人的思想的变化。大寨人在以陈永贵同志为首的党支部的领导下,活学活用毛主席著作,破私立公,促进思想革命化,从为自己种田变成了为革命种田,为革命自觉劳动的高尚品德,他们站在虎头山,眼望天安门,胸怀全世界。”“大寨人的世界觀发生了根本的变化,他们是用毛泽东思想武装起来的世界上第一代新型农民。”

总之,“文化大革命”一起,大寨劳动管理经验就被陈伯达等人和“文化大革命”的造反派们抬上了天。

“大概工”强行推向全国

经过陈伯达等人“点化”、大寨领导人的极力拔高,“大寨工”被强行推向全国,要求各地都必须这样做。谁不这样做,或做得不够积极,就是“反大寨”,就是走资本主义道路。

1967年4月,陈永贵在“再谈大寨劳动管理经验”的讲话中说:“这样一种好的管理制度,为什么不能在全省推广呢?党内那些走资本主义道路的当权派,他们不给你去抓,你怎么能推开呢,因为大权在他们手里。”1964年,晋中地委召开先进单位代表会,他要在会上讲这个劳动管理。“可是那伙坏蛋就不让我说。他有权掌握这个会,他可没有权掌握了我这嘴。在这里不让我说,我就回大寨说,到大寨的人比这次会议的人并不少。”

1974年我在大寨调研采访时,一次和陈永贵交谈,他对我说:“你们新华社是宣传大寨的。可是你们就是不宣传我们的评工计分法。可各地农村干部要学哩!你们不宣传,我就在大寨村头上摆下个摊摊,向全国来的人讲,那听的人可就多哩!学习得更直接哩!”

从这两段谈话中,我们可见陈永贵推广此项经验的急切心情。“文化大革命”一起,经过造反夺权,陈永贵已是昔阳革命委员会主任,大权在握,再也没人敢阻止他推行这项经验了。1967年3月30日,中共昔阳县核心小组发出《在全县迅速推广大寨劳动管理经验的通知》。县委的正式文件中用“迅速”二字,心情急切之状,跃然纸上。昔阳县全力“推”了一年,全县415个大队,1335个核算单位,在当年5月便全部推行了“大寨工”。山西省也紧紧跟上。1967年3月,山西省农委召开了全省农村人民公社经营管理工作会议,“造了定额包工、按件计酬的反”,作出推广“大寨工”的决议。此时,山西全省已有70%的生产队推广了“大寨工”,有57个县基本实现了评工计分的“大寨化”。

推广大寨劳动管理经验的热潮,很快遍及神州大地。1967年9月、1968年1月,农林部先后两次在大寨召开“全国学大寨劳动管理经验现场会议”。第一次会议有12个省市自治区的代表出席,第二次有山西、河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、安徽、江西、广东、广西、湖南、河南、四川、云南、甘肃、宁夏和新疆等18省自治区的代表参加,并向全国转发了现场会议的《会议纪要》,要求全国农村社队都要认真推行“大寨工”。说“大寨的劳动管理经验,绝不是一个简单的管理方法问题,它正如陈永贵同志所说的,是‘不让旧的剥削阶级复辟,不让新的剥削阶级产生,不让集体经济迷失方向,不让贫下中农变质,不让无产阶级江山变色的问题”。

鼓吹大寨评工制度,本应当重在改进评工计分办法,落实按劳取酬原则,他们却大肆批判“工分挂帅”和所谓物质刺激,还要通过评工改造农民的“私有观念”。评工计分成了一项政治运动,对人民公社原有的管理制度进行全面彻底批判。而提倡的所谓新办法,除了一堆政治口号外,就剩下“越简单越好”,可以“一年评一次”,还有什么不要斤斤计较,“让大家都过得去”。这样落实下来,“大寨工”就很自然地成了名副其实的“大概工”。这样做于改进农村集体经济的劳动管理无益,对调动社员生产积极性无利,其结果给劳动管理计酬分配带来巨大冲击,原来劳动管理较好的生产队的规章制度,几乎全被冲垮;而那些本来劳动管理没上轨道的社队则陷入更大的混乱。农民本来就对时时集体、事事集体、只有大公没有小私的全盘集体化不满意,再加上“大概工”,导致对集体经济更加失望,劳动积极性进一步下降,形成全国性的怠工,使农业失去了发展活力。推行“大概工”给农业生产发展带来的危害无法估量。这个教训是十分深刻的。(题图为农业学大寨工票)

(责任编辑:胡北)