GPS技术在变形监测中的运用

2016-05-14吴利平

吴利平

【摘 要】随着社会经济的不断发展,各种大型而复杂的工程日益增多,尤其是近几年高层建筑的建设和使用,使得人们密切关注建筑物在运营过程中的安全问题,变形监测成为大众关注的热点。因此,本文以“贺村中滩组团基坑监测及楼房沉降观测项目”为例,阐述了GPS测量技术在变形监测中的应用,以及具体的实施方案,以期为我国GPS技术在变形监测方面提供参考。

【关键词】GPS变形监测 误差分析 实施方案

1 概述

变形监测是监测变形体安全性的重要手段,是利用专用仪器和方法对变形体的变形现象进行持续观测、对其变形形态进行分析和变形的发展态势进行预测等。任务是确定变形体在各种荷载和外力作用下的形状、大小、及位置变化的空间状态和时间特征。变形监测工作的意义在于掌握变形体的稳定性,为安全运行诊断提供必要的信息,以便及时发现问题并采取措施。GPS技术作为一种全新的现代空间定位技术,已经在测量各领域取代传统的测量方法,变形监测领域也不例外。GPS变形监测的实现可以减轻外业工作量,提高工作效率,从而带来直接的经济效益。因此,将GPS技术应用于变形监测及其变形监测数据处理的研究具有重要的现实意义。本文结合实际案例阐述了GPS测量技术应在变形监测中的运用,以及数据的处理方法等。

2 GPS变形监测技术特点

目前,变形监测常用的方法有:常规大地测量方法,基准线测量法,测量机器人技术,摄影测量法和GPS变形监测技术等。

GPS作为一种全新的、极具潜力的空间定位技术,在变形监测中得到了越来越广泛的应用和推广,与常规变形监测技术相比,其突出的优越性主要体现在:测站之间无需通视,可以全天候观测;自动化程度高,高精度三维定位;抗干扰性能好、保密性强等优势。当然GPS运用在变形监测中,也有它自身的局限性,首先:点位选择自由度相对较低。为保证测量的正常进行和定位精度的需要,要求测站上空视野开阔且信号不受干扰,点位选取限制条件较多,因此监测点位选择和变动的余地较小。其次,变形监测条件差。在利用GPS进行工程变形监测时,监测环境通常都比较差。再次,垂直位移监测精度不够,对监测资料的分析表明,对于水平位移的监测精度比较高,但对于垂直位移的监测精度较低,一般要比水平位移的监测精度低出两倍之多。另外,函数关系复杂,误差来源多,数据处理的难度较高等各种问题。其中任何一个环节处理不好,都将影响最终的监测精度。

3 GPS误差类型及处理方法

GPS技术应用于变形监测测量,在操作过程中存在如上述所说的各种误差,其中主要来源于GPS卫星、卫星信号的传播过程和地面接收设备等。

3.1与卫星有关的误差

主要包括卫星种差,卫星轨道偏差等,对它们的处理方法主要如下:

卫星钟差:设置钟差改正模型,使各卫星间的同步差保持在20ns以内,由此引起的等效距离偏差将不会超过6m。接收机钟差一般用伪距单点定位确定或从RINEX观测文件中获取,进而对观测值进行改正。在相对定位中,经修正后的卫星钟残差和接收钟差可通过观测值求差的方法消除。

卫星轨道偏差:采用全球GPS跟踪网所获得的精密卫星轨道,其轨道精度目前最高约为2cm。在大中尺度的卫星定位网中可采用轨道改进法处理观测数据,目前可取得优于10-8的基线精度。另外,由于同一卫星的位置误差对不同观测站的定位影响大致相同,利用若干测站对同一卫星的同步观测值求差可明显减弱卫星轨道的影响,当基线较短时效果尤其明显。

3.2卫星信号的传播误差

电离层折射的影响:采用双频观测,利用电离层模型加以修正,对距离较近的点可以利用同步观测值求差的方法,升高卫星高度角的截止限值等措施来减弱电离层折射的影响。

对流层折射的影响:采用对流层模型加以改正,引入描述对流层影响的附加待估参数,在数据处理中一并求解,对距离较近的点可以利用观测求差方法,还可以采用随机过程模拟和滤波方法进行参数估算及函数逼近方法模拟改正。

多路径效应影响:减弱其影响的措施主要如下,安置接收机天线的环境,应避开较强的反射面,选择造型适宜且屏蔽良好的天线,适当延长观测时间,削弱多路径效应的周期性影响,改善GPS接收机的电路设计等。

3.3与接收设备有关的误差

观测误差:它属于偶然误差,适当增加观测量,认真仔细地做好天线的置平、对中和高度的量取,都将减弱观测误差。

载波相位观测的整周模糊度:可在解算时一般都要增加未知数。

天线的相位中心位置偏差:本部分偏差量可由改正公式进行修正。实际工作中,将天线按附有的方位标进行定向,并通过观测值求差来削弱这种相位中心的变化对定向的影响。

4 GPS监测实施方案

本文结合我单位的实际案例“贺村中滩组团基坑监测及楼房沉降观测项目”,采用静态相对定位方式进行数据处理的周期性重复监测方法,阐述了变形监测的整个作业过程。项目占地面积近17万平方米,建筑面积近45万平方米。基坑开挖的最大深度为12米,属于二级基坑。楼体地上最高28层。依据《建筑基坑工程监测技术规范》要求,本工程基坑监测项目主要有:围护墙(边坡)顶部水平位移监测,围护墙(边坡)顶部竖向位移监测,深层水平位移监测,周边建筑及新建楼体的沉降观测等。在此方法中,监测网由基准点和监测点构成。基准点用于建立监测网的基准,即保证变形分析在同一基准下进行。

4.1点位布设

基准点的布设:基准点应布设在基坑开挖深度3倍以上的稳定的地方。布设完后,使用B级GPS测量方法确定各个基准点的相对坐标,作为基坑水平位移监测的起算数据。竖直方向利用测区附近的二等水准点起算并串测基准点。在以后的每次观测中,都需要先验测基准点,以确定起算数据的正确性。

监测点的布设:监测点直接布设在变形体上,用以测定变形体变形值。点位应设在能反映变形体特征的特征部位,不但要求牢固便于观测而且要求形式美观,结构合理,不破坏变形体的外观与使用。应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3个。

4.2观测方法

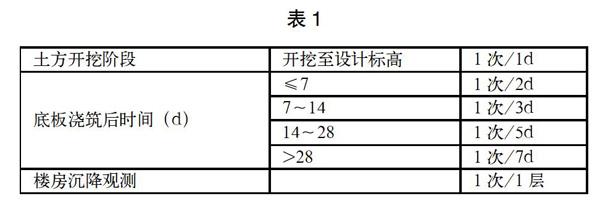

每一个周期测量监测点之间的相对位置,计算两个观测周期之间相对位置的变化来测定变形,数据处理方式采用静态相对定位GPS变形监测的方法:首先依据首期GPS测量中变形监测点及基准点上的观测资料进行相对定位,进而求得变形监测点的3维坐标(X0,Y0,Z0),并将其作为变形监测中的参考标准。然后采用类似方法进行定期复测。若第i期复测求得的变形监测点的坐标为(Xi,Yi,Zi);然后根据坐标差(XΔ,YΔ,ZΔ)来确定监测点的变形量。在本项目中根据北京市基坑监测技术规范及北京市建设委员会对第三方基坑监测的要求,监测频率如下表1实施,当出现意外时根据实际情况无条件提高监测频率。

土方开挖阶段 开挖至设计标高 1次/1d

底板浇筑后时间(d) ≤7 1次/2d

7~14 1次/3d

14~28 1次/5d

>28 1次/7d

楼房沉降观测 1次/1层

表1

5 数据处理

5.1 GPS观测数据的预处理

目的是对数据进行平滑滤波检验,剔除粗差;统一数据文件格式并将各类数据文件加工成相互兼容的标准文件,找出整周跳变点并修复观测值,进行各种模型改正。

5.2 GPS观测数据的测后处理

GPS观测数据的测后处理,一般均借助相应的后处理软件自动地完成,其内容主要包括基线预处理及GPS网的平差。其中,基线处理是对已标准化的数据文件进行处理,解算出基线;GPS网平差:GPS网由基线组成,数据处理的成果是基线向量及相应的方差协方差。其网的平差包括基线向量的无约束平差、约束平差和与地面网的联合平差三部分。

5.3 GPS变形监测网数据处理

本项目采用的是静态相对定位方式进行周期性重复监测方法,在数据处理中采用经典最小二乘平差法,其平差原则为

VTPV=min

(式中V为观测量的改正数或观测量残差。)

6 结语

技术不断进步,变形监测技术将向高精度、自动化、智能化方向发展。一方面监测仪器的性能(精确性、稳定性、耐用性等)将不断提高,从而提高监测系统的整体可靠性;另一方面监测仪器的自动化水平也将不断提高,并向智能化方向发展。

参考文献:

[1]黄声亨,郭英起,易庆林.GPS在测量工程中的应用北京:测绘出版社.

[2]岳建平.变形监测理论与技术研究进展,测绘通报,2007年第7期.