岩石矿物中硅酸盐分析方法的研究与设计

2016-05-12蒋常菊

蒋常菊

(青海省核工业地质局)

岩石矿物中硅酸盐分析方法的研究与设计

蒋常菊

(青海省核工业地质局)

摘要通过对硅酸盐化学成分的分析,提出了一种针对岩石矿物中硅酸盐的系统分析方法,该方法采用微波消解对岩石试样进行快速分解和分析,在保证分析精度的基础上,有效提高了分析效率。通过试验表明:微波消解法具有简单高效的特点,非常适用工业生产,对提升工业生产水平具有非常重要的意义。

关键词硅酸盐微波消解快速分解分析

硅酸盐是自然界中常见的一种硅氧化合物,在地壳中分布极为广泛,是构成大多数岩石矿物的主要成分,也是重要的化工原料,在工业生产和科研领域有着非常广泛的应用。

在对岩石矿物中的硅酸盐成分分析时,需要测定的元素项目很多,且分析过程极为复杂[1],在分析过程中为减少矿物试样用量,提升分析效率,通常需要在同一个试样中采用分解、分离和屏蔽等手段来对矿物中的硅酸盐成分进行分析和判断,以消除干扰元素对分析测定结果的影响,实现对矿物总的硅酸盐成分的系统、连贯的测量[2]。目前,所使用的硅酸盐分析系统方法大部分是建立在重量法的基础上,通过一次样品即可实现对二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁等多种成分的测定,其通常包括试样分解、成分分离和测定两大步骤,其中后续步骤可以重复进行实现对多种成分的依次测定[3]。常用的快速分析方法主要有碱熔快速分析、酸溶快速分析和基于原子吸收分光光度法的快速分析。其中碱熔快速分析可以快速对样品中的氧化钾和氧化钠进行分离和测定[4];酸溶快速分析可以实现对二氧化硅的快速分离和测定;原子吸收分光光度法可以分析测试二氧化钛和五氧化二磷等化合物;但是从这些分析方法来看,大部分的方法测量分析过程中都较为复杂、流程繁琐,不利于工业应用及控制。

针对这一背景,本文在岩石矿物硅酸盐成分分析的基上,提出了一种微波消解法对岩石矿物中的硅酸盐成分进行快速分析的方法,可有效提高岩石矿物中的硅酸盐成分分析效率,对促进工业中硅酸盐分析技术发展具有非常重要的意义。

1岩石矿物中的硅酸盐的主要成分分析

硅酸盐是岩石矿物的主要组成成分,普遍的存在于地球各类岩石矿物中,在分析过程中,通常所指的硅酸盐主要是含硅和氧的化合物。经过测算目前整个硅酸盐含量占整个地壳质量的80%以上,而且硅酸盐的种类繁多,大多数的硅酸盐具有极高的熔点,化学性质十分稳定,这给岩石中的硅酸盐的化学成分定量分析带来了极大的挑战[4]。

对于地壳中的硅酸盐岩石矿物,目前已知的硅酸盐矿物已达800多种,是整个地球矿物总数的三分之一,常见的含有硅酸盐的矿物主要有高岭土、云母、石英等。通常这些矿物中,由于硅酸盐的种类繁多,在不同矿物中含有的硅酸盐的矿物种类和含量也大不相同,整个化学元素周期表中的大部分元素均可能是硅酸盐的组成部分也是各种岩石矿物中的成分。根据我国国标GB/T14506.1中规定的硅酸盐岩石化学成分分析方法得出的组成硅酸盐矿石的主要成分包括吸附水、二氧化硅、三氧化二铝、二氧化锰、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、五氧化二磷和三氧化二铁等,以及铅、锌、铬、镉、钡、灼烧失量、钴、镍、铷、锶、钒等微含量元素,这些元素的总含量接近整个硅酸盐岩石成分的100%,在分析过程中通常是对这些主要元素的含量进行测定,而对于一些含量极其微小的元素,一般在分析测定过程中不予考虑。

本文在岩石矿物中的硅酸盐分析方法研究中,也将对岩石矿物中主要的硅酸盐成分及其含量进行测定,其中主要考虑的是SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、Fe2O3、TiO2、MgO、CaO、FeO、C u、Z n、C r、V等成分的测定。

2微波消解法基本原理

微波消解法对岩石中的硅酸盐进行分析,主要利用微波内部加热的特点,对样品与酸的混合物进行加热,达到深层加热的目的,实现更加高效的消解和分析,进而快速的击碎岩石中稳定的硅酸盐化合物,对其分子进程测量。微波作为电磁波中波长位于远红外和无线电之间的一种高效的电磁辐射波,其频率通常为300~300 000 MHZ,通过微波作用于物体的内部分子,可使物体内部分子产生高速高效的热运动,获得很高的能量,实现高速高效的内部加热[5]。岩石中的硅酸盐通常具有极高的稳定性,在使用简单的酸性物质进行反应的过程中,通常反应效果非常缓慢,即使进行简单的外部加热,也很难加快其反应速度,满足工业快速测定的需求。因此,可在分析过程中利用微波内部加热的特点,对岩石和酸类混合物进行微波内部加热,从而实现对岩石的高效高速加热,同时微波的分子作用特性,可使岩石内部硅酸盐化合物的分子产生高能热量,直接与酸性物质进行快速反应,极大的提升反应效率,使测定过程中岩石的消解速度极大的提升,快速的实现对岩石的消解和各种化学成分的测定,同时目前微波加热控制技术已经非常成熟,可以快速的实现工业化控制并应用于工业生产。

3岩石矿物中硅酸盐分析试验

3.1试验材料与仪器

试验岩石样本有水泥熟料、普通硅酸盐水泥和水泥生料,试验试剂有50%的TEA(三乙醇胺)、36%盐酸、90%KOH溶液、EDTA标样、CMP指示剂(钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合物);试验仪器有1 200 W微波炉、水晶玻璃试管、离心机、混合搅拌机。

3.2试验步骤及结果分析

试验采用微波消解法对岩石中的硅酸盐进行测定,主要步骤如下:

(1)EDTA标定。制作标准的EDTA试剂是完成对整个岩石矿物中的硅酸盐测定的基础,在对EDTA的标定中主要通过CaCO3来完成,采用80%的CaCO3溶液对其进行稀释,将其稀释8倍,实际操作过程中主要是通过吸管吸取10 mL的CaCO3溶液并放入到大试管中,加蒸馏水稀释到80 mL,然后将试管放到搅拌机上对其进行自动搅拌摇匀3 min,完成后加入适量的CMP指示剂,继续搅拌3 min,最后加入200 g/L的氢氧化钾溶液直到出现绿色荧光,以EDTA标准液滴定溶液到绿色荧光消失为止,进而得出标准EDTA的浓度,实现对EDTA的标定。

(2)基于微波消解法的样品消解。在完成EDTA溶液标定之后,获得了标准的EDTA试剂,接着对样品进行消解,消解样品中首先对水泥熟料样品进行消解,用天平称取0.100 0 g样品放入400 mL烧杯中,然后加入30 mL蒸馏水和3 mL盐酸溶液对样品进行溶解,溶解过程中在烧杯上盖上表面皿放入微波炉中,将微波炉功率调到最大,微波加热1 min,打开微波炉观察加热效果,继续加热1 min,继续观察,直到所有样品基本溶解为止,溶解后取出样品进行冷却,到室温定容于100 mL的容量瓶中用于后续测量,接着采用同样方法对水泥生料样品和普通硅酸盐样品进行消解,得到对应的溶液用于测量,同样采用外部加热方法对各样品进行加热消解,同时统计微波加热和外部加热用时,5组试验统计结果见表1。

表1微波消解和传统外部加热消解用时

min

由表1可知,采用微波消解法对岩石样品进行消解的速度比传统外部加热方法的速度提升了一倍多,采用微波消解法可极大的提升岩石的消解速度,提高岩石矿物中硅酸盐的分析效率。

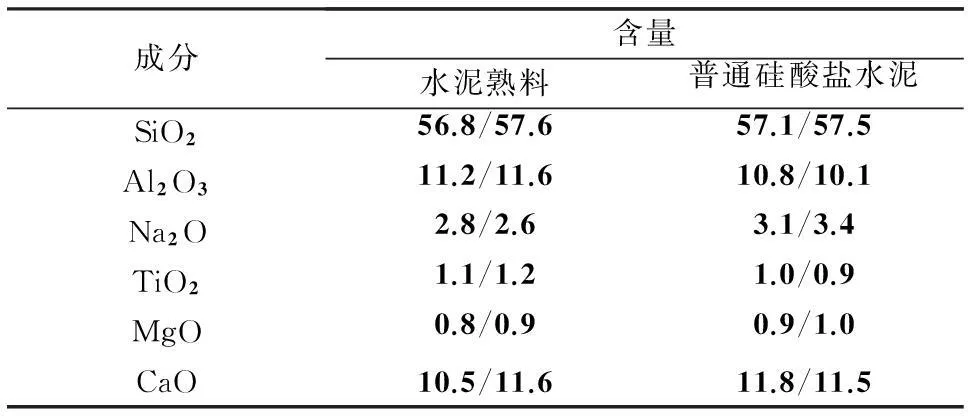

(3)比色法进行测定。完成样品的消解之后,通过CMP指示剂和EDTA标定溶液对消解后样品进行成分测量,在测量过程中首先对SiO2进行分离,然后对Al2O3和后续的CaO、MgO等进行分离,分离方法采用KOH和EDTA连续滴定差减法来实现,最终得到各种硅酸盐成分,同时为了验证采用微波消解法的可行性和结果的正确性,采用外部加热方法溶解后得到的样品同时进行试验,得到的各种成分对比分析结果见表2。

表2微波消解法和传统方法测量结果对比

%

注:*/*分别表示微波消解法和传统方法测得的数据。

由表2可知,使用微波消解方法进行测量的过程中相对于传统方法其测量精度没有下降,各成分均可保证在有效的误差范围内;因此,采用微波消解方法在测量分析过程中对岩石样品进行分解,不影响测量结果的精度,且该方法可靠可行。

4结语

基于对岩石矿物硅酸盐分析方法的研究,对目前已有的岩石矿物硅酸盐分析方法在分析效率上无法满足工业应用需求的问题,提出采用微波消解法来提高岩石矿物中硅酸盐的分析效率,通过在岩石硅酸盐分析过程中采用大功率微波炉对岩石样品进行加热消解,利用微波内部加热和分子热作用特性,有效的提高了岩石硅酸盐样品的消解效率,提升了整个岩石矿物硅酸盐的分析效率,同时保证了目前

工业应用对岩石矿物硅酸盐分析在效率上和精度上的需求,对促进硅酸盐工业发展具有非常重要的意义。

参考文献

[1]吕学勤,钱惠芬.岩石矿物中硅酸盐的系统分析方法[J].科协论坛,2009(6):97-97.

[2]王磊.X射线荧光光谱法熔融制样测定硅酸盐岩石样品中的主、次成分[D].长春:吉林大学,2013.

[3]凌进中.硅酸盐标准样品的研究现状及其在硅酸盐分析中的作用[J].分析测试通报,1983(3):15-20.

[4]赵庆飞,彭玉玲.论岩石矿物中硅酸盐的系统分析方法研究[J].科技与企业,2001,32(3):363-364.

[5]孙国良,石建敏,陈金媛.微波消解法在硅酸盐分析中的应用探讨[J].浙江工业大学学报,2004,32(3):329-330.

(收稿日期2016-01-13)

蒋常菊(1977—),女,工程师,810016 青海省西宁市城北生物园区经三路38号。