地震灾害情景下农村自救互救能力研究

2016-05-11杨小二张永领

杨小二,张永领

(1.河南理工大学安全与应急管理研究中心,河南 焦作 454000;2.山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013;3.河南理工大学应急管理学院,河南 焦作 454000)

地震灾害情景下农村自救互救能力研究

杨小二1,2,3,张永领1,3

(1.河南理工大学安全与应急管理研究中心,河南 焦作 454000;2.山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013;3.河南理工大学应急管理学院,河南 焦作 454000)

杨小二,张永领.地震灾害情景下农村自救互救能力研究[J].华南地震,2016,36(1):30-35.[YANG Xiaoer,ZHANG Yongling.Research on Rural Area's Self and Mutual Rescue Capability under the Earthquake Disaster[J].South china journal of seismology,2016,36(1):30-35.]

通提高农村震害自救互救能力是最大限度减轻因灾伤亡的重要手段。阐述重视农村震害自救互救的必要性,在分析农村自救互救现状、问题及原因的基础上,立足不同农村类型的特点,有针对性地确定农村自救互救能力建设的重点,并提出农村自救互救能力建设的对策,即加大宣传教育培训力度,健全自然灾害追责机制和加强农村自救互救能力建设保障,为农村应对自然灾害提供参考。

农村类型;自然灾害;地震;自救互救

0 引言

中国地震频度高、强度大、分布广,灾害严重。广大农村地区不可避免成为震害主要承灾体,从发生地区来看,中国大陆地震频发的省份有云南、四川、西藏、青海、甘肃和新疆等省,多位于农村居民人口较多的不发达地区。从发生次数来看,公元前2300至公元2000年,在中国大陆一共发生2 048次五级以上的地震,其中1 905次发生在农村地区;16次MS≥8的强地震中15次发生在农村地区,仅唐山大地震发生在城市[1]。2002至2012年,我国共发生427次五级以上地震,其中88%发生在农村地区[2]。从受灾情况来看,2008年汶川大地震,破坏最严重的就是川西农村地区[3]。近年来影响较大的青海玉树地震、四川芦山地震和云南鲁甸地震,其重灾区也多为农村地区。

由于我国农村震害的严重性,农村抗震防灾研究受到了学者们的广泛关注。如王瑛等[1]在分析农村地震灾害特点的基础上,从开展农村住房地震保险、农村低息住房贷款并加强农村建房的监督管理等方面提出减轻震害损失的主要措施;张红梅等[3]初步构建了农村地区防震减灾的社会管理内容;周纲[4]认为防震减灾工作是新农村建设的一个重点,并提出了提高新农村防震减灾能力的对策;另外一些学者针对震害对农民的影响[5-6]、农村民居地震安全问题[7-9]、民众认知及响应震害[10-15]、以及民众的自救互救情况[16-20]做了调查研究。通过大量文献调研发现,鲜有学者立足考虑不同农村类型的角度,有针对性地探讨农村自救互救能力建设问题。

地震发生后,道路往往阻断,外界救援力量很难快速到达农村灾区,使得在“黄金72小时救援时间”内形成外界救援真空时段,部分灾区又因外界救援队伍有限未被及时覆盖,而使得外界救援真空时段更长,此时灾民自救互救能力的高低将极大程度决定震区伤员的存活率。但从历次震后伤亡统计结果可分析出,本可以获救的人员并未被及时解救出,很多伤亡是由于自救互救行动效果欠佳造成。故探讨提高农村自救互救能力有重要现实意义。而农村类型不同,自救互救能力建设的针对性也不尽相同。就在笔者撰文之际,尼泊尔8.1级地震发生,伤亡惨重,又一次敲响地震自救互救的警钟。因此,本文以地震灾害为情景,研究探讨不同类型农村的自救互救能力建设问题,为农村灾害应急能力建设提供参考。

1 重视农村震害自救互救的必要性

1.1 第一时间救援的要求

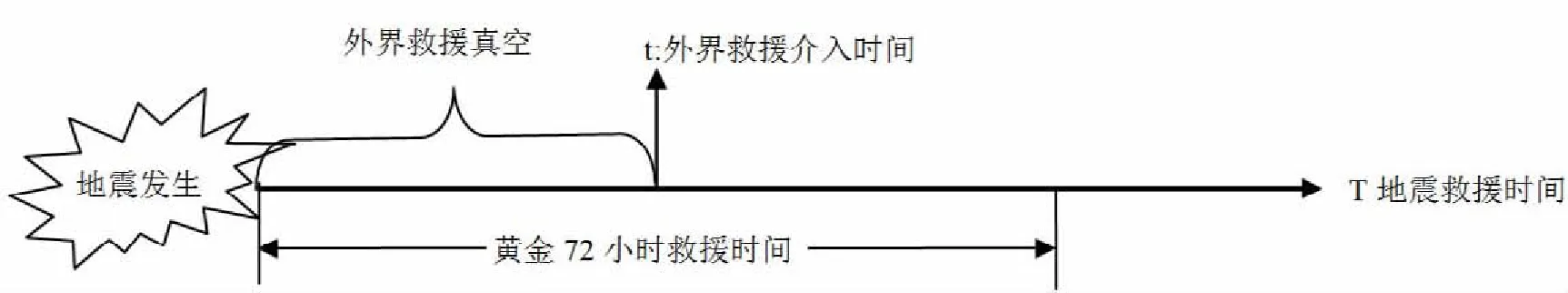

地震发生后往往导致通讯中断和道路损毁,外界救援力量难以在第一时间到达灾区,形成外援真空,如图1所示。

图1 外界救援真空示意图Fig.1 Sketch map of external rescue vacuum

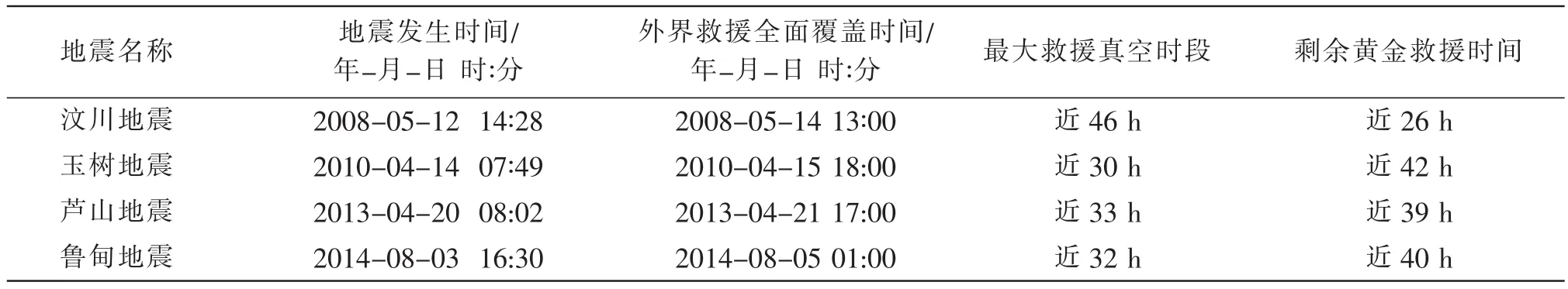

我国大陆地震频发的区域又集中在云南、四川等省份地形复杂交通不便的农村地区,更不利于外界救援力量快速进入灾区。即使外界救援介入,由于救援队伍有限,也不可能快速全面覆盖灾区,这无疑使部分灾区的外界救援真空时段拉长,对比几次地震救援真空与黄金救援的时间差就可以发现施救的紧迫性问题,如表1所示。再加之破坏性地震发生后,救援时间越长救活率越低。如第一天被救出的人员存活率在90%左右,第二天存活率在50%~60%,第三天存活率在20%~30%,黄金72 h后被埋压人员获救率仅为2%[21]。因此这就要求,农村受灾地区必须在第一时间展开自救互救,充分利用好黄金救援时间,避免被动等待外援。

1.2 埋压伤员获救的主要途径

我国大陆受震害影响大的农村地区,多地处偏远且交通不发达,外界救援力量不能第一时间介入,自救互救则成为农村埋压灾民获救的主要途径。而且历次地震经验表明,自救互救行动已经是民众在震害中获救的主要途径[22],如表2所示。

表1 救援真空时段表Table 1 Rescue vacuum time table

表2 自救互救人数占获救总人数一览表Table 2 The list for self and mutual rescue percentage of total number rescued

1.3 减轻外界力量救援压力

外界救援力量到达农村受灾地区后,要面临繁重的救灾任务。农村震害的自救互救行动减轻了外界救援力量的工作压力。

1.3.1 及时解救埋压人员,减轻救援负担

地震发生后,受灾村民通过自救互救及时解救了部分埋压人员,大大缓解了外界力量介入后的救援救治难度,减轻外界力量救援负担。

1.3.2 掌握现场灾情信息,提高救援效率

在自救互救的过程中,即使救援行动未能成功实施,也能客观使得施救人员掌握埋压人员的埋压位置、埋压情况等信息,为外界救援力量提供现场救援所需信息,提高救援效率。

2 农村震害自救互救现状分析

2.1 农村自救互救的模式

2.1.1 个体主动实施自救互救

个体出于求生本能,被埋压受伤后,会第一时间实施自救逃生行动。农村地区的房屋建筑多为土木或砖木结构,倒塌后不至于直接把人压死,使得被埋压的农村居民往往有更多的逃生机会,也所以会有不少农村灾民会出于求生的本能而自救成功。

农村灾民中的幸存者出于亲缘的本能往往会主动实施互救,而且是不惜一切代价优先面向家庭成员。如对玉树地震后第一天灾民的自救互救行动调查显示,47%的人会首先主动去寻找家人[17]。幸存灾民也会积极救助亲友,如调查显示33%的人会优先帮助救助邻居和临近的人[17]。

个体出于人性本能,而主动实施的自救互救同时也是埋压人员获救的主要途径。如对汶川地震部分埋压人员获救方式的调查结果显示:7%的人是通过自救逃生,18%通过家人或亲友、5%通过邻居解救逃生,而专业救援队伍和军队只解救出4%的人[18]。

2.1.2 有组织的救援

首先是乡镇政府组织救援。在外界救援力量不能第一时间到达灾区的情况下,乡镇政府在组织当地受灾村民救援行动中发挥了重要作用,这也是其职责所在且救援行动不再局限于解救埋压伤员,还注重灾民的临时安置、物资的集中使用和向外界求援等问题。如汶川地震发生后,绵竹市清平乡变成了一个孤岛,乡党委政府迅速收集使用救灾物资,组织群众边积极向外界发出求助信号边先行展开救援、安置活动[25]。

其次是基层村干部组织村民救援。历次地震中,农村受灾地区大多数村干部出于职责驱动,都能在第一时间组织村内有生力量,协助抢救埋压伤员并带领村民临时安置[26]。

最后是居民自发组织起来进行互救。地震灾害发生后,灾民自发组织起来,展开互救行动也在震害救援中发挥了重要作用,如在2014年云南鲁甸地震中一些村民自发合作搭建简易棚子并优先安置老人孩子,解决了临时紧急安置问题。

2.2 农村自救互救存在问题及原因分析

农村地震发生后,不可避免造成人员伤亡,被埋压的灾民中也确实有部分伤员需要专门工具才能解救,但因自救互救效果不佳,还有大量该获救的灾民未能被及时成功解救,如从汶川地震埋压人员获救方式来看,埋压人员中63%的人未被成功解救[18]。

2.2.1 农民抗灾教育缺失导致个体自救互救能力低下

中国和日本同为世界上地震多发国家,但中国是地震灾害最严重的国家,究其原因就是中国公众的抗震素质普遍不高所致。加之受城乡二元体制的影响,我国农村居民的灾害风险意识更为薄弱,从而导致自救互救能力普遍较差,也就导致当地震发生后即使幸存者有强烈自救互救意愿,也因不知道基本逃生常识和救治方法而出现或盲目逃生,或被动等待救援现象,如有村民因地震感觉摇晃而去靠墙站稳却被墙体压倒,再如救援被埋压伤员时,不懂救治常识造成二次伤害或不知如何施救而错失救援良机。

农民抗震素质不高,有其自身原因,如农民片面追求经济生活,重视不够。但更深层次的原因是未能主动引导农民意识到亟需提高抗震素质的问题,未能教育农民如何提高自救互救能力,未能为农民提高自救互救能力提供长效运行平台,最终导致农民自救互救能力不强。

2.2.2 农村人口年龄两极化导致有组织的救援能力不强

农村地震发生后,救援行动亟需以青壮年为主力有组织地展开,但现阶段农村人口年龄两极化问题突出,大量青壮年外出务工,年长和年幼者又多为被救助对象,不仅导致救援队伍难以组建,还加重了有组织救援的工作负担。如汶川地震中一些基层干部要亲自徒步爬山头挨家挨户摸清村民受灾情况[27],导致救援工作被动、滞后。

2.2.3 灾害追责机制失范导致农村自救互救能力建设工作滞后

地震灾害不同于事故灾难,政府不需要对地震的发生负法律责任。作为一个“理性人”,政府会认为只要在地震发生后积极投入救灾就不会被追责,甚至会获得奖励和认可,因此对农村自救互救能力建设的资金、资源等投入的动力不足,从而导致能力建设工作滞后。

政府无需为农民的自救互救能力低而导致伤亡大的结果承担法律责任,即灾害追责机制的缺失使得政府层面不重视,也是农村自救互救能力建设滞后的根本原因。

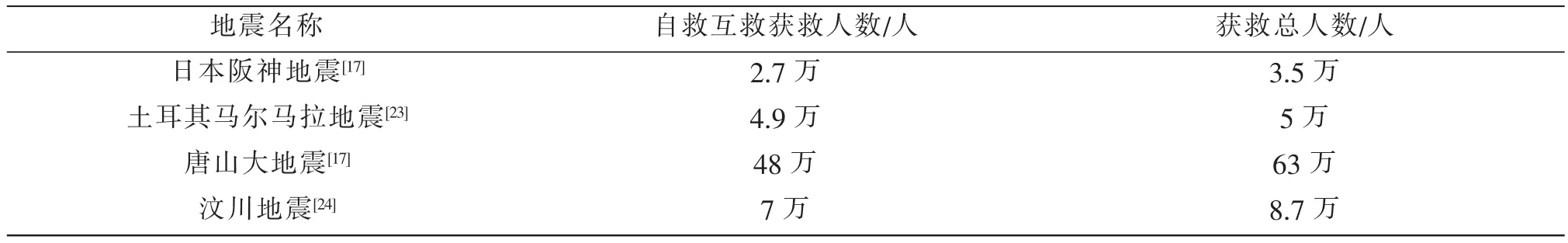

3 不同农村类型的自救互救能力建设

根据全国农村整体形势,可将农村划分为普通型、城郊型、工矿型和离散型四种类型[28]。要建设不同类型农村的自救互救能力,就要根据农村类型的特点,对症下药,如表3所示。

表3 不同类型农村的特点及自救互救能力建设重点Table 3 Different types of rural characteristics and the key point for ability of self and mutual rescue construction

首先要加大宣传教育培训力度。结合我国农村现状,对比表3分析发现,无论哪一种农村类型,要使得农村居民提高自救互救意识,掌握自救互救技能,政府就要加大宣传教育培训力度,以政府的行政权威推行宣传教育工作的落实。当然,政府也不用事必躬亲,可以为媒体、第三部门等主体营造准入环境,积极引导多元行动主体共同参与农村自救互救能力建设,如引导多种形式的媒体积极宣传自救互救知识,还可以鼓励志愿组织发挥专业特长为农村提供教育帮扶服务。

其次要建立健全自然灾害追责机制。农村自救互救能力建设不是一蹴而就,因此政府要足够重视,虽然无须为地震的发生担责,但要为农村自救互救能力建设负责,以减少震害不必要的伤亡。这就要求健全自然灾害追责机制,产生倒逼效应。自然灾害追责机制不仅要追究基础设施是否达到抗灾标准、资金是否落实到位,还要追究防灾教育是否缺失,风险管理是否落实等问题,要明确责任主体,撇清责任关系,通过引入约束契约,推动农村自救互救能力建设。

最后要加强农村自救互救能力建设的保障。一是要健全有关法律法规。关于自然灾害应急救援的法律法规已经实现了从无到有的跨越,但关于农村方面的内容还比较宏观宽泛甚至欠缺,应进一步针对农村应急救援存在的问题,修订相关法律法规并建立配套的实施制度。二是资金上的扶持。缺乏资金保障是限制农村自救互救能力提高的重要瓶颈之一,国家应加大对农村应急管理工作的扶持力度。财政的大力支持是保障提高农村自救互救能力的重要手段。如加大资金投入以推行地震安全农居工程建设等。三是提供规范和标准。提高农村自救互救能力需要政府在宣传教育、培训演练等方面提供标准规范和专业指导。由国家专业部门统一编制相关宣传教育材料,为农村的普及宣教工作提供参照。针对农村,不断举办各种形式的宣传普及活动和应急管理教育培训课程。还要指导农村制定自然灾害的应急演练方案并评估演练效果,为提高农村自救互救能力提供智力支持,逐步引导农村自救互救能力提升工作步入常规化状态。

4 结语

以自然灾害中典型的地震灾害为例,位于地震带上的农村地区是震害的主要发生地。地震发生后外界救援力量往往不能在第一时间到达农村灾区,农村居民须快速有效开展自救互救,以最大限度减轻伤亡。在分析农村自救互救现状、问题及原因的基础上,立足不同农村类型的特点,有针对性地确定农村自救互救能力建设的重点,并提出农村自救互救能力建设的对策,即加大宣传教育培训力度,健全自然灾害追责机制和加强农村自救互救能力建设保障,为农村应对自然灾害提供参考。由于农村自救互救能力建设是农村地区防灾减灾工作中的一个重要议题,要涉及到社会管理和制度建设等方面错综复杂的问题,本文的研究还需要进一步深入探讨。

[1]王瑛,史培军,王静爱.中国农村地震灾害特点及减灾对策[J].自然灾害学报,2005,14(1):82-89.

[2]张守洁,朱泽,哈辉,等.我国农村震害及农居地震安全工程典型案例分析[J].地震工程学报,2013,35 (4):936-944.

[3]张红梅,魏电信.我国西部农村防震减灾社会管理内容构建的初步探讨[J].生态经济,2011(10):181-184,189.

[4]周纲.新农村建设中的防震减灾[J].安徽农业科学,2009,37(22):10 756-10 757,10 778

[5]王瑛,王阳.城乡承灾体差异对地震灾情的影响-以包头地震和姚安地震为例[J].灾害学,2009,24(1):122-126.

[6]王瑛,史培军,王静爱,等.地震灾害对中国农村居民的影响研究-以云南省大姚县为例[J].自然灾害学报,2005,14(6):110-115.

[7]李天,晁进涛.中原地区村镇住宅房屋抗震性能状况调查及分析[J].自然灾害学报,2013,22(2):172-176.

[8]郭永恒,周云,吴从晓,等.从九江地震看我国村镇房屋抗震设防[J].自然灾害学报,2008,17(5):26-33.

[9]李书进,毛羚.湖北农村民居现状调查与震害预测[J].灾害学,2010,25(3):139-144.

[10]魏本勇,苏桂武,吴琼,等.农村家庭认知与响应地震灾害的特点及其家庭际差异-以2007年云南宁洱6.4级地震灾区为例[J].自然灾害学报,2012,21 (4):116-124.

[11]周旗,郁耀闯.山区乡村居民的自然灾害感知研究-以陕西省太白县咀头镇上白云村为例[J].山地学报,2008,26(5):571-576.

[12]王长燕,周旗.普通民众认知与响应地震灾害特征研究-以汶川地震勉县灾区为例[J].地震研究,2011,34 (4):538-546.

[13]李曼,邓砚,苏桂武.基于问卷调查的四川民众地震灾害响应能力分区评价[J].灾害学,2012,27(2):140-144.

[14]郑山,陈永聪,王玉,等.地震灾区居民抗震减灾认知及态度调查[J].中国公共卫生,2009,25(4):497-498.

[15]苏桂武,马宗晋,王若嘉,等.汶川地震灾区民众认知与响应地震灾害的特点及其减灾宣教意义-以四川省德阳市为例[J].地震地质,2008,30(4):877-894.

[16]陈建华,马艳,李东泽,等.汶川地震灾区农村居民急救能力调查[J].护理学报,2011,18(2):8-11.

[17]王东明,李永佳,陈洪富,等.汶川地震与玉树地震自救互救调查情况比较研究[J].国际地震动态,2012 (5):19-25.

[18]尚红,郭子恢,烯蒙浩,等.汶川地震灾区民众避震逃生与自救互救情况调查[C]//纪念汶川地震一周年地震工程与减轻地震灾害研讨会.成都:中国建筑学会,中国地震学会,2009,759-767.

[19]李东泽,马艳,陈建华,等.汶川地震灾区农村居民急救知识、态度和行为(KPA)现状调查[J].现代预防医学, 2013,40(4):657-659.

[20]王丽芹,付春华,于梅,等.对震区居民地震相关及自救互救知识认知的调查[J].中华现代护理杂志,2008,14(29):3 067-3 068.

[21]王建芬.被埋灾民能活多久?体质、伤势和天气共同决定 [ EB/OL].中国日报网站, ( 2008 -5 -18) [2014-10-28]http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/2008-05/18/content_6693484.htm.

[22]董艳,姚晓晖.提高民众自救互救能力的探讨[C]//2008(沈阳)国际安全科学与技术学术研讨会.沈阳:东北大学,2008:777-779

[23]王立祥,邱泽武.民众是灾难救援的主力军[J].上海医学,2012,35(7):569-570.

[24]聂树明,黄志东.地震信息社会服务与地震安全探讨[J].华南地震,2014,34(3):1-5.

[25]史培军,张欢.中国应对巨灾的机制-汶川地震的经验[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2013,28 (3):96-160.

[26]罗振宇,王建英,倪茂晋,等.“5.12”特大地震震中汶川的综合应对案例[C]//应急管理国际研讨会.北京:国家行政学院,公安部,民政部,2010,1 134-1 142.

[27]莫尚凝.乡村信息传播灾难应急机制研究-以汶川地震灾区为例[D].成都:电子科技大学,2010.

[28]黄顺江,曹妙会.新农村规划的几种类型[J].城乡建设, 2008(5):59-60.

Research on Rural Area's Self and Mutual Rescue Capability under the Earthquake Disaster

YANG Xiaoer1,2,3,ZHANG Yongling1,2,3

(1.Safe and Emergency Management Research Center of Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454000,China;2.Shandong Electric Power Engineering consulting Institute Corp.,Ltd.,Ji'nan 250013,China;3.Henan Polytechnic University Emergency Management School,Jiaozuo 454000,China)

Improving rural area's self and mutual rescue capability is a significant method to minimize the casualties from disasters.Taking earthquake as an example,the paper expounds the necessity to take more attention to rural area's self and mutual rescue capability,and puts forward suggestions to improve rural selfhelp and mutual-rescue capabilities on the basis of the analysis of present situation, problems and causes of rural self and mutual aid,namely,perfect natural disaster accountability mechanism,strengthening education and training for the public, increasing the emergency rescue ability of rural grassroots groups and improving the support to build rural self and mutual rescue capability,to provide a reference for the rural disasters emergency management.

Rural area;Natural disaster;Earthquake;Self and mutual rescue

P315.92

A

1001-8662(2016)01-0030-06

10.13512/j.hndz.2016.01.005

2015-03-16

教育部人文社科基金(09YJCZH033);河南省高校骨干教师基金(2012GGJS-062)

张永领(1975-),男,博士,副教授,硕士研究生导师,研究方向为应急管理。

E-mail:zhyongling@126.com.

杨小二(1989-),男,硕士,研究方向为应急管理.

E-mail:yang129595@126.com.