基于改进突变级数法的农村人力资源能力评价研究

2016-05-06张立新,张艳

张 立 新, 张 艳

(1.曲阜师范大学 经济学院, 山东 日照 276826; 2.苏州大学 东吴商学院, 江苏 苏州 215021)

基于改进突变级数法的农村人力资源能力评价研究

张 立 新1, 张 艳2

(1.曲阜师范大学 经济学院, 山东 日照 276826; 2.苏州大学 东吴商学院, 江苏 苏州 215021)

依据相关理论及政策的要求,构建了四维RHRA评价指标体系。采用改进的突变级数法,对山东省2006~2011年以及沿海省域2011年的RHRA进行了评价和比较分析,结果发现:山东省RHRA呈逐年提升趋势,但精神素质指标不太稳定;沿海各省中,RHRA较高的省份是浙江、上海、山东、江苏,较低的是海南、广西、辽宁,但各省均存在不足;RHRA高(低)的省域其经济发展水平也一定高(低),但经济及教育发展水平高的省域其RHRA不一定高。通过系统地设计和实施农村人力资源能力建设等政策措施,提高农村人力资源能力水平。

农村人力资源能力;改进的突变级数法;评价指标体系

近年来,我国政府提出并实施了建设社会主义新农村、发展现代农业、培育新型农民等一系列政策,但现实中农村空巢化、农地闲置化、农村消亡等现象突显了国家政策与现实实践之间存在的巨大差距。如何深入贯彻和落实国家相关政策,真正实现社会主义新农村和现代农业的战略目标,已成为理论界和实践界共同关注的课题。而农民是新农村建设与现代农业发展的主体,也是落实相关政策的真正主体,因此对农村人力资源能力进行评价和分析并提出相应的提升对策,对于进一步落实“三农”政策和实现“三农”的战略目标具有重要的现实意义。

从现有相关研究来看,对新型农民内涵分析和阐释的文献较多,且主要是以官方文件提出的“有文化、懂技术、会经营”这一框架为基础展开,而对新型农民或者农村人力资源能力评价的研究较少。在人力资源能力评价指标的设置上,现有研究主要是建立在体能、技能和智能相统一的人力资源能力框架基础之上[1][2],近几年的代表性研究包括:赵秋成、杨秀凌从体能、技能和智能三个方面构建评价体系[3];邵建平、张钦华提出了由体能、技能和智能按1:10:100的比例组合而成的人力资源能力测评模型[4];孙泽厚、史经洋构建了包含体能、技能、心能、意能、德能、智能等要素的新生代农民人力资源能力结构模型[5][6];陈江生、连晋姣研究表明,受教育程度有助于提升农民的流动能力、资源获取能力和市民化能力[7]。Low、Diop等学者将正规教育、职场经验、知识和技能视为人力资源能力的重要维度[8][9]。在评价方法的选取上,已有研究使用了模糊评价[10]、加权综合评价[3]、层次分析[11][12]、主成分分析或因子分析[13][14]等,其中国内外使用最多的是层次分析和主成分分析法。总的来看,现有相关研究主要存在如下不足:第一,评价维度侧重于学历、职业资格、经验技能等生产性技能,把“人”视为工具人,对人力资源能力范畴的认识缺乏以“人”为主体性的思考;第二,评价指标的选取主观性太强,且不能协调指标理想性和数据可获性及评价可操作性之间的矛盾;第三,侧重于对人力资源能力现实情况的静态评价,忽视了纵向比较和发展潜力的评价;第四,评价方法的选用大都需要主观设置权重或者受指标关联性及数据可获性的制约。

针对以上不足,本文在借鉴相关文献经验的基础上,以相关理论、当前的相关政策与战略为指导思想构建评价指标体系,选取客观设置权重、考虑各评价指标相对重要性的突变级数法作为评价方法,并以山东省为例,通过对山东省历年的纵向比较以及沿海11省(市)的横向比较,探索农村人力资源能力建设的现状、趋势及其影响因素,提出有针对性的政策建议以推进“三农”战略目标的实现。

一、突变级数法的基本原理及其改进

1.突变级数法的基本原理

突变理论由法国数学家勒内·托姆(Rene Thom)于1972年创立,是研究不连续现象的新兴数学分支。其主要思想是,根据势函数把临界点分类,进而研究各种临界点附近非连续性态的特征,并以此为基础探索自然和社会中的突变现象。农村人力资源能力很容易受政策、区域发展环境、就业环境等因素变化的影响,体现出一定的突变性和敏感性,故可以使用突变理论进行评价。由突变理论中突变模型衍生出来的突变级数法广泛应用于多目标决策问题,它对目标的综合评价过程包括四个步骤[15]:

第一,对评价目标进行多层次矛盾分解,构建评价指标体系。突变级数法只要求知道最下层子指标的原始数据即可,因此当分解到某子指标可以量化时,分解就可停止。由于突变级数法要求突变系统的控制变量一般不超过4个,所以各层指标不要超过4个。

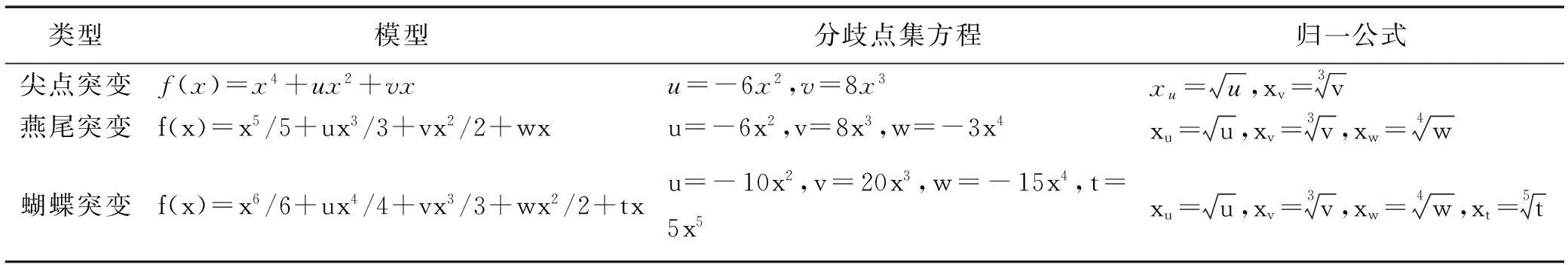

第二,根据控制变量的数目确定评价指标体系各层次的突变系统类型。突变系统类型一共有7种,常见的初级突变形式有3种:尖点突变、燕尾突变和蝴蝶突变,如表1所示,其中x称为状态变量或内部变量,u、v、w、t称为控制变量或外部变量,f(x)表示一个系统的状态变量的势函数。

表1 突变级数的常见类型

第三,由突变系统的分歧点集方程推出归—公式(即突变模糊隶属函数)。突变系统的势函数f(x)所有的临界点构成了一个平衡曲面。可以由f′(x)=0和f″(x)=0求出突变系统的分歧点集方程。通过分解形式的分歧点集方程可以导出归一公式,由此可将系统内各控制变量不同质态化为以状态变量表示的质态。

第四,使用归一公式进行综合评价。通常对同一对象的各控制变量计算出的x值采取“大中取小”的原则,但对于存在互补性的指标通常用其平均数来代替。最后综合评价的结果按总评价指标值从大到小排序。

2.突变级数法的改进

突变级数法虽然避免了其他方法主观设置权重的做法,但也存在两个缺点:第一,仍需从主观上对指标的重要性进行排序;第二,由归一公式的聚集特点导致最终的综合评价值偏高(趋近于1)且评价值之间的差距较小,故不利于评价成果的后续利用。因此,本文针对这两个缺点做出如下改进:

二、 农村人力资源能力评价指标体系的构建

本研究在构建指标体系时,为了协调理想性和现实性之间的矛盾,除了遵循指标设置的系统性、代表性、有效性等一般原则以及突变级数法的基本要求之外,还重点考虑了相关理论与政策的双重要求。

1.相关理论的内在要求

农村人力资源能力的评价和提升问题实质上是人的测评与发展问题,而我国当前正处于社会转型的关键时期,因此本文主要考虑发展理论、社会转型理论和人才测评理论对农村人力资源能力评价提出的内在要求。

从发展理论来看,其基本要求是以“人”为中心,以促进“人”的自由全面发展为根本目的。现代化理论表明,精神层面现代化是现代化的核心层面,主要是人的现代化问题,决定着物质层面现代化的实现程度。阿马蒂亚·森认为发展是扩展人们实质自由的过程,自由本身就是价值但也发挥着工具性作用,包括政治自由(公民权利)、经济条件、社会机会(教育、医疗保健等)、透明性担保(信息渠道)以及防护性保障(社会救济)五种工具性自由[17]。因此,为满足个人本体性和工具性双重价值发掘的要求,促进个人的自由全面发展,应从物质生产能力(工具性)和精神生产能力(本体性)两个层面对人力资源能力进行评价。由于我国区域间在公民权利和社会救济方面具有相似性,物质层面可仅设置经济条件、教育、医疗保健、信息等指标。

从社会转型理论来看,中国社会的转型在客体向度上体现为农业、工业和知识三个层次生产力并存和逐步推进,工业化与信息化相互推动。客体向度上的社会转型又必然要求主体向度上发生适应性的转型,才能步入以人为本、人和自然双胜、人和社会双赢的新型现代性的轨道[18]。而主体向度上的社会转型必然要求“人”从工具人向主体人转变,从生产人向生活人转变。因此,对人力资源能力的评价既需要关注农民的生产能力,又要关注其生活能力。生产能力是指通过体力与智力创造和增加产品和服务的能力,可以考虑设置收入能力、体力、科技、学历等指标;生活能力则是个人享用生活资料以满足自身生存、发展和享受需要的能力,可以考虑设置休闲娱乐支出、医疗保健支出、消费支出等指标。

从人才测评理论来看,胜任力是一系列存在内在联系和逻辑结构的能力和素质特征组合,经典的冰山模型和洋葱模型都把胜任力分为两大层次:外显的知识和技能;潜在的价值观、个性、动机等。据此,对人力资源能力的评价也应该设置显性能力指标和隐性能力指标。显性能力指标可以使用知识和技能表示,而隐性能力指标由于难以测量,可以使用能够表征或影响隐性能力的精神素质来代替。

2.相关政策和战略目标提出的要求

构建和谐社会、贯彻科学发展观和“三农”等政策与战略目标为农村人力资源能力的评价提供了直接依据。和谐社会以及科学发展观的战略要求都把全面发展和协调发展作为发展的基本内容,都强调以人为本。这就首先要求以人自身的全面发展和协调发展为基础和前提,重视人的发展过程中生产与生活的协调,物质生活与精神生活的协调,工作学习与休闲活动、保健活动的协调。从“三农”战略的要求来看,新农村建设的五条要求“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,体现了对科技能力、物质发展、精神文明建设、文化素质提升的综合要求;发展现代农业强调现代技术和管理方法对农业发展的作用,体现了对农民科技与文化素质的要求;新型农民是指有文化、懂技术、会经营的农民,均体现了对农民科技与文化能力的要求。因此,从相关政策和战略目标的要求来看,精神素质、物质基础、科技素质、文化素质、休闲能力、医疗保健能力等指标,都应该纳入到农村人力资源能力的评价体系之中。

3.农村人力资源能力评价指标体系

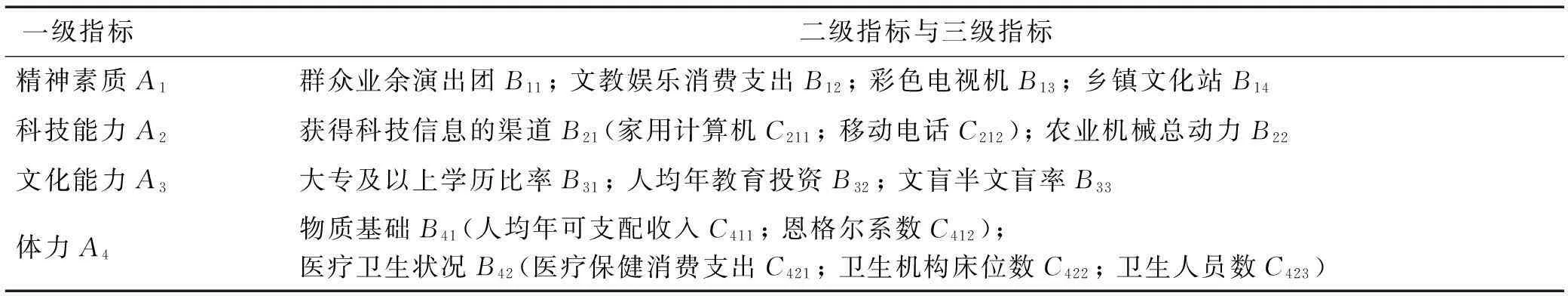

根据上述分析,结合突变级数法的对指标设置的要求,同时,考虑到数据可获性的要求,本文选取科技能力、精神素质、文化能力和体力四个维度为一级指标。科技能力维度包括农业机械化总动力和科技信息获取渠道两个子指标,科技信息获取渠道又包括家用计算机和移动电话两个子指标。精神素质维度包括文教娱乐消费支出、彩色电视机、乡镇文化站和群众业余演出团四个子指标。文化能力维度包括人均年教育投资、大专及以上学历比率和文盲半文盲率三个子指标。体力维度包括物质基础和医疗卫生状况等子指标,其中物质基础又包括人均年可支配收入和恩格尔系数两个子指标,医疗卫生状况又包括医疗保健消费支出、卫生机构床位数和卫生人员数三个子指标。根据熵值法计算得到各项指标的权重,对于一级指标,由以上方法求得科技能力的权重为0.3223,精神素质的权重为0.5075,文化能力的权重为0.0852,体力的权重为0.0850,故一级指标的顺序为精神素质、科技能力、文化能力和体力;同理,二、三级指标由计算可以得到相应的顺序,最终建立的农村人力资源能力评价指标体系及其指标编码如表2所示。

表2 农村人力资源能力评价指标体系

三、 数据来源及无量纲化处理

由2006~2011年山东省农村人力资源能力的各指标数据的无量纲化处理数据可知,其变化的基本特征表现为:农业机械总动力、移动电话、家用计算机、群众业余演出团队、大专及以上学历比例、人均年可支配收入、医疗保健消费支出、卫生机构床位数和卫生人员数呈逐年递增趋势;文教娱乐消费支出、彩色电视机数量基本稳定;乡镇文化站数量逐年递减;人居年教育投资先增后减;恩格尔系数有增有减,不太稳定。但总的来看,逐年递增的指标较多,故可以推测,山东省农村人力资源能力也将呈逐年递增趋势。

由2011年沿海11省(市)农村人力资源能力各指标数据的无量纲化处理结果可以看出,各省(市)农村人力资源能力数据的基本特征表现为:各指标在沿海11省(市)中的排名并不一致;发达省(市)的大部分指标处于沿海11省份中的中上游水平,而较落后省(市)的大部分指标其排名也比较落后,但个别省(市)例外。对于同一省(市)而言,各指标综合的结果较为复杂,各省之间难以直接比较。

四、农村人力资源能力评价分析

1.山东省历年农村人力资源能力的比较分析

对无量纲化处理后的数据,使用突变级数法计算可得到山东省农村人力资源能力的历年评价结果,如表3所示。

表3 山东省历年农村人力资源能力评价值及其排序

从初始综合评价结果来看,由突变评价法得到的评价值趋近于1,这样不利于进一步的分析和利用。根据所构建的农村人力资源能力指标体系计算可得相应的突变评价等级刻度表(见表4)。然后根据初始综合值所在的等级刻度区间,将其映射到对应的[0,1]上的10个均匀区间,得到调整综合评价值(见表3)。对调整前后的数值进行对照可知,调整前的综合值集中在区间(0.8,1),而调整后的综合值分布在区间(0,0.7),可以更直观地看出各年份的农村人力资源能力的变化与差别。根据表3中评价结果,从整体上看,山东省农村人力资源能力逐年大幅提升,仅2011年比2010年有所小幅下降。这一结果表明,自2006年开始实施“三农”战略以来,人力资源能力建设效果非常显著。从单个指标评价值的变化来看,农民的科技素质、文化素质和体力素质的发展能力逐年上升,但是精神素质还不够稳定且水平较低,对照原始数据的无量纲化结果来看,这是由于文教娱乐消费支出与群众业余演出团不稳定以及乡村文化站的数量逐年减少导致的。

表4 农村人力资源能力突变评价等级刻度计算表

2.沿海省(市)的农村人力资源能力水平的横向比较分析

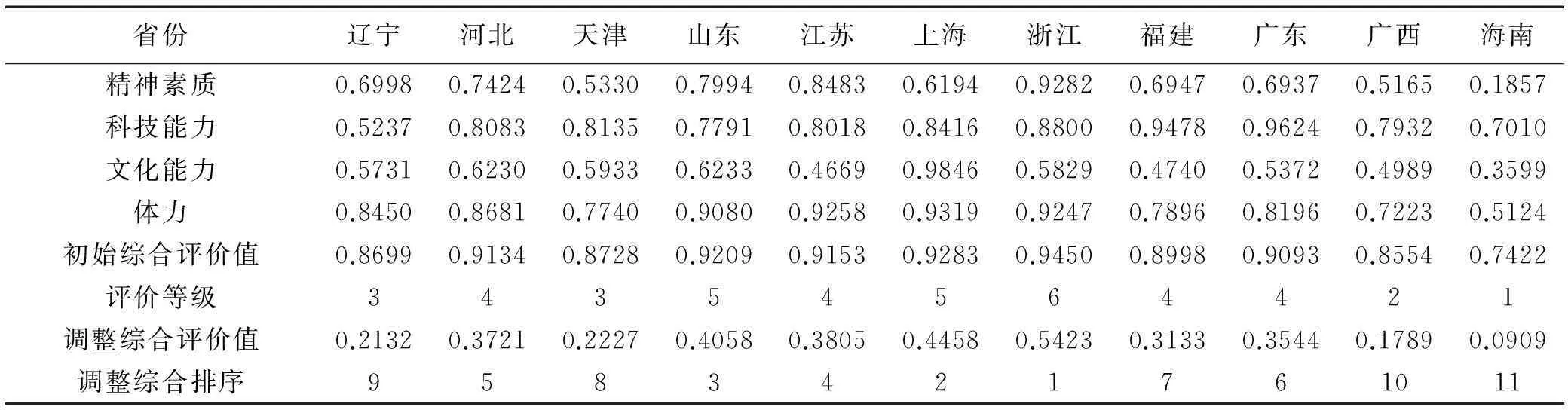

根据以上计算方法,可得到2011年沿海省(市)农村人力资源能力的评价结果,如表5所示。通过对各省的横向比较可知,农村人力资源能力水平较高的省份依次是浙江、上海、山东、江苏,较低的省(市)依次是海南、广西、辽宁、天津。显然大部分发达省(市)的农村人力资源能力水平比较高,但广东、天津、辽宁等发达省(市)的农村人力资源能力建设还有待于进一步加强。根据人力资源理论的观点可知,加强农村人力资源能力的建设有利于提升经济发展水平,大多省(市)的经济发展仍有很大的发展空间。

从单个指标来看,大部分省(市)在农村人力资源能力建设方面自身都存在着严重不足。结合表5以及各指标数据的无量纲化结果来看,具体而言:浙江省在农民文化能力指标上较为落后,其原因在于浙江省农村文盲半文盲率较高;江苏省在农民科技能力和文化能力指标上较为落后,其原因是江苏省农民在移动电话、人均年教育投资以及文盲半文盲率等指标上表现不佳;上海在农民精神素质指标上较为落后,其原因在于农村群众业余演出团和乡村文化站指标的贡献比较小;山东省和辽宁省在农民科技能力指标上都较为落后,这是因为农村家用计算机和移动电话指标相对较弱;河北省虽然在各指标上都较为平均但都不是非常突出,其原因是河北省农村文教娱乐消费支出、大专及以上学历比率、人均年可支配收入等指标都较弱;广东省在农民精神素质、文化能力和体力方面都相对落后,其原因在于广东省农村在文教娱乐消费支出、彩电、大专及以上学历比率、人均年教育投资、恩格尔系数和医疗保健消费支出方面均表现不佳;福建省在文化能力和体力方面都相对落后,这是由于福建省在农村人均年教育投资、文盲半文盲率、人均年可支配收入、恩格尔系数、医疗保健消费支出等指标上均表现不佳;天津在精神素质和体力两个指标上存在严重短缺,这是由于天津在农村群众业余演出团、乡镇文化站、卫生机构床位以及卫生人员等指标上表现欠佳;辽宁省在农民科技能力方面表现最弱,其原因是该省在科技能力的各子指标上都非常弱;海南和广西两省在精神素质、科技能力、文化能力和体力四个指标上都非常落后,其中广西省表现较弱的指标包括农村文教娱乐消费支出、彩电、家用电脑、大专及以上学历比率、人均年可支配收入、恩格尔系数、医疗保健消费支出等,而海南省则在除农民移动电话之外的其它所有指标上都存在严重不足。

表5 2011年沿海11省份农村人力资源能力评价值及其排序

五、结论及政策建议

通过对山东省2006~2011年期间以及沿海各省(市)2011年农村人力资源能力的评价和比较分析,本文得出如下结论:第一,山东省农村人力资源能力在整体上呈现逐年提高趋势,但在精神素质指标上不够稳定。第二,农村人力资源能力相对高的省(市)其经济发展水平一定也高,如浙江、上海、江苏和山东;但经济发展水平高的省(市)其农村人力资源能力不一定高,如广东和天津。第三,经济发展相对落后的省(市)其农村人力资源能力一定较低,如海南、广西、福建,但经济发展水平高的省(市)其农民精神素质素质发展水平不一定高,如天津、上海、广东。第四,高等教育发展水平较高的省(市)在农民文化能力和科技能力方面不一定高,如广东、浙江、江苏、山东、辽宁。这些研究结论进一步揭示了沿海各省(市)农村人力资源能力建设面临的共性问题:物质文明建设与精神文明建设不匹配,主体发展与客体发展不统一,尤其是经济发展、教育发展与农村人力资源开发之间在政策和战略目标上缺乏系统设计和有机衔接。

基于上述分析,本文提出如下提高农村人力资源能力的政策性建议:

第一,提升农村地域的精神生产能力,促进农民物质生活与精神生活的协调。物质生产和精神生产是相互制约和相互促进的,当前应该针对农民精神文化生活日益增长的需要,建立由政府拨款、企业赞助、村民自愿筹集和社会捐赠等多渠道、多层次的资金投入机制,并由此设立农村文化建设的专项基金,加大对农村文化娱乐设施的建设力度,加强对乡镇文化站、文化合作社、业余剧团、农村文化活动室的建设,以及对广播电视农村休闲娱乐节目的政策支持;成立农村文化建设的专门机构,负责农村文化建设的调研、设计和规划,形成农村文化建设的长效机制,不断提升农村人力资源的精神文化素质。

第二,提升农民的文化素质,加强农业生产技术和信息技术的研发及其交流平台的建设。为提升农村劳动力的科技与文化素质,可采取如下措施:由“三农”建设经费中划拨资金设立农民教育专项基金,鼓励高校开办以提升农民文化素质为目的的各种学习和研讨班;开展不同学历层次并存以及全日制和非全日制形式并存的全方位的农村职业教育,同时加强对产学研合作的政策支持,组织相关部门在农村和城市创办流动技校、流动课堂、流动图书馆,聘请专业院校老师深入乡镇、社区、企业进行知识讲座与技能培训,提升农民学习的实效性和针对性;构建农业技术信息的交流与咨询平台,提升农民的科技信息能力。

第三,大力开拓农村地域非农产业的发展,进一步提高农村医疗卫生服务水平。在非农产业的发展方面,应着重发展特色农业、农副产品深加工业和农业休闲旅游业,为农民创造更多就近就业的机会,提升农民的经济基础。在农村医疗卫生服务方面,应以保障农村基本医疗水平为首要任务,可采取如下措施:加强农村医疗卫生从业人员医疗技术和医德的教育培训,落实农村医疗卫生工作的监督责任,保障农村医疗投资的实效性和农村医疗行为的规范化;鼓励中医技术在农村地域的推广和发展;鼓励城市退休医生到乡村提供高水平的医疗服务,有效提升农村医疗队伍的素质和技术水平,不断提升农民的健康保持能力。

最后,也是最根本的一条,就是系统地思考、设计和实施农村人力资源能力建设的政策措施。农村人力资源能力的建设不是孤立的、偶然性和片断性的政策行为,它应该是一项完整的和持续进行的系统工程。因此,各省市应该将农村人力资源能力建设与“三农”、精准扶贫、新型工业化、城镇化、信息化等方面的相关政策及其战略目标关联起来,遵循物质文明建设与精神文明建设相统一、生产与生活相统一、主体发展与客体发展相统一的内在逻辑,从整体上来把握人力资源能力建设的现状和欲达到的目标,构建多目标协同的一体化政策平台,并将政策设计、政策实施和政策评价与反馈密切结合起来,从而使众多的政策、战略目标、战略措施之间相互衔接、补充和支持,在赢得整体建设效果的同时,实现农村人力资源能力建设的目标。

[1] UNDP. Human Development Report 1995: Gender and Human Development[M]. New York:Oxford University Press,1995.96-108.

[2] World Bank. Partnership for Capacity Building in Africa: A Progress Report[M]. Stockholm:Nordic Africa Institute Press,1997.29-38.

[3] 赵秋成,杨秀凌. 城市人力资源能力建设水平评价与比较

[J]. 东北财经大学学报,2009,(5):39-46.

[4] 邵建平,张钦华. 甘肃省人力资源能力水平提升对策研究[J]. 开发研究,2011,(4):42-45.

[5] 孙泽厚,曾文佳,孙云钢. 新生代农民人力资源能力结构及要素关系实证研究[J]. 华中农业大学学报(社科版), 2012,(5):57-61.

[6] 史经洋,孙泽厚,陆迪. 新生代农民人力资源能力结构研究——基于中部 6 省的实证分析[J]. 调研世界,2014, (4):25-29.

[7] 陈江生, 连晋姣. 农村劳动力流动模式选择影响因素分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2012,(3):57-62.

[8] LOW A,TJONGARERO A,NAMBUNDUNG A B. Donor support to human resource capacity building in Namibia[J]. Journal of International Development, 2001,13(2):269-285.

[9] DIOP N N,OKONO F,RIBAUT J.M. Evaluating human resource capacity for crop breeding in national programs in africa and south and southeast asia[J]. Creative Education,2013,4(10A):72-81.

[10] 汤伟伟,冯俊文,李晓燕. 动态环境下企业人力资源管理能力评价研究[J]. 经济问题,2008,(11):77-80.

[11] CHOUA Y C,HSUB Y Y,YENC H Y. Human resources for science and technology: analyzing competitiveness using the analytic hierarchy process[J]. Technology in Society, 2008,30(2):141-153.

[12] 周乐平,薛声家. 基于AHP的高校高层次人才引进评价体系研究[J]. 科技管理研究,2011,(18):88-91.

[13] 陈安明. 基于人才结构的区域人才效能综合评价[J]. 重庆大学学报(自然科学版),2007,30(8):149-152.

[14] 李从欣,张再生. 中国区域人力资源竞争力评价[J]. 经济与管理,2011,25(8):28-31.

[15] THORN R. Structural Stability and Morphogenesis[M]. Benjamin:Reading Mass,1975.34-43.

[16] 唐明,邵东国,姚成林,等. 改进的突变评价法在旱灾风险评价中的应用[J]. 水利学报,2009,40(7):858-862.

[17] 阿马蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 北京:中国人民大学出版社,2002.30-33.

[18] 王雅林. 中国社会转型研究的理论维度[J]. 社会科学研究. 2003,(1):87-93.

Evaluation of Rural Human Resources Capacity Based on Improved Catastrophe Progression Method

ZHANG Lixin1, ZHANG Yan2

( 1.School of Economics, Qufu Normal University, Rizhao 276826, China;2.Dongwu Business School, Suzhou University, Suzhou 215021, China )

According to the requirements of related theories and policies, this paper builds a four-dimension evaluation index system for RHRA. Using improved catastrophe progression method, RHRA in Shandong province during 2006~2011 and the coastal provinces in 2011 are evaluated and compared. The results find that RHRA of Shandong Province shows an increasing trend year by year, but the spiritual quality is not stable; the provinces of higher RHRA in coastal provinces are Zhejiang, Shanghai, Shandong and Jiangsu, while the lower ones are Hainan, Guangxi and Liaoning, but there are inadequacies in all coastal provinces. The level of economic development of the higher (lower)-RHRA Provinces must be higher (lower), but the RHRA of higher-level economic and educational development is not necessarily high. The following measures can be taken to strengthen cultural construction in rural areas and improve the cultural quality of farmers, to strengthen R&D of agricultural technology and the construction of its exchange platform, to expand employment opportunities of non-agricultural industries in rural areas, and to improve the quality of rural medical and health services.

rural human resource capacity; improved catastrophe progression method; evaluation index system

2014-06-30;

2014-09-30

国家社会科学基金项目:“基于分工演进的包容性劳资关系研究”(14BJL037);山东省自然科学基金项目:“基于双重价值模型的山东省农村人力资源能力评价及挖掘研究”(ZR2012GL05);山东省社会科学规划研究项目:“山东省科技人才生态环境评价及优化对策研究”(14CRCJ06);山东省统计局重点课题:“人力资本与人才贡献率相关问题研究”(20143011)

张立新(1977-),男,山东莒南人,副教授,博士,主要从事教育经济学、人力资源管理研究,E-mail:zlxin918@163.com;张艳(1989-),女,山东泰安人,苏州大学东吴商学院硕士研究生,研究方向为人力资源管理。

F222.3

A

1008-407X(2016)01-0070-07