白血病面前,是人类永不放弃的精神

2016-05-05黄祺

黄祺

幸子的父亲大岛教授说:绝不能泄气,和疾病斗争,不靠我们医生还能靠谁呢?

幸子说:怎么能向疾病认输呢?我要和爸爸一起向疾病挑战。

该如何看待疾病和生命?这是一个永恒的问题。

为了写作白血病报道,我找出一部很老很老的日本电视剧《血疑》,尽管是一部拍摄于上世纪80年代初的电视剧,但今天看来仍然扣人心弦。当年在中国的电视台播出时,用“万人空巷”来形容完全不是夸张,今天的观众,可能已经无法想象全民痴迷幸子与光夫的情景。中国的普通民众,大多是通过这部电视剧第一次听说白血病的。

《血疑》主人公幸子,是位漂亮的花季少女,父亲是医学院教授。一次意外,幸子遭受核辐射,患上急性白血病。1980年代初,白血病的治疗刚刚开始有所进展,即便是在经济发达的日本,白血病治疗方法还是非常有限。在幸子有限的生命里,一家人为救治她做了最大的努力,幸子自己,也在得知病情后,从绝望转变为乐观和积极,让自己的生命之花短暂而绚烂地绽放。

我们可以把《血疑》的故事解读为亲情、爱情的纠葛,也可以理解为医学进步的展现,但最终,幸子的经历背后,是人类与疾病抗争、与命运交手时表现出来的意志与精神。

《血疑》之后,《蓝色生死恋》《左右》等电视、电影作品,都把白血病的噩运放在了主人公的身上。为什么一个个凄婉的故事一定要用白血病来表现?这个问题不难回答。白血病病情重、变化快、个体差异大,白血病患者身上,很容易集中人间的悲欢、人性的复杂。

尽管大家通过影视剧熟悉了“白血病”这个名字,看到了白血病患者的不幸,但公众对白血病和白血病患者的需求了解甚少,对于医护工作者为治疗白血病患者而付出的艰辛努力,更是知之甚少。

今天,距离《血疑》播出已经30多年,白血病的治疗技术有了很大进展,治愈率显著提高,有一部分白血病甚至可以被划出“绝症”的范畴。但,白血病至今还是一种危重疾病,很多患者需要面对生死考验。

在如此凶险的疾病面前,医务工作者和科研人员从未放弃。从1827年第一例白血病患者被发现,到1847年得到正式命名;从化疗药物出现到“上海方案”攻克APL;从骨髓移植技术逐渐成熟到“北京方案”解决单倍型移植难题……医生们一边治疗,一边研究,一边优化,与患者一起对抗着这种难治的疾病。

在2016年万物复苏的春天,《新民周刊》记者重点走访了中国三家具有代表性的白血病治疗中心——上海瑞金医院血液科、北京大学血液病研究所、中国医学科学院北京协和医学院血液学研究所血液病医院(天津血液病医院),从不同的侧面了解中国白血病治疗的历史、现状和科研上的进展。

患者常常有一个错觉:我的病如此重,你们医生为何不着急。在这次深入的采访中,记者看到了患者见不到的、医生们“着急”的一面。每天面对重病人的血液科医生,承受着人所不知的压力,他们和患者一样,希望找到更好的药物、更好的治疗方法,直至攻克白血病。但显然,要达到这个目标,还需要时间,还非常艰难。在白血病面前,更需要医患之间的信任,更需要勇气与信念。

中国科学院院士王振义、陈赛娟,白血病领域中坚代表黄晓军教授、王建祥教授、李军民教授,通过这次采访,几代白血病医者从医学、医德,直至生命哲学的高度,坦露了他们的心声。有人看到命运的残酷、有人在科研的道路上越战越勇、有人在与白血病较量一生后感叹人要学会“面对死亡”……但无论哪一个角度,医生们都没有因为白血病的挑战而放弃退缩。

“白血病治疗很难,但我们还是要努力战胜它,如果碰到困难就放弃,人类恐怕就没有今天。”

走出黑暗史

推开病房门,梓苒妈妈迎上来,病房很安静,两人间,另一张床正巧没住进病人。梓苒妈妈让我坐在空着的病床旁的椅子上,这个位置,距离靠窗病床上的梓苒最远。

这是11岁的梓苒第九次住进上海市儿童医院接受化疗,我探访这天,是这一化疗疗程最后一天,梓苒的免疫力已经因为药物而开始迅速下降,妈妈万分小心,不能让梓苒受到感染,像我这样的探访者,也可能是感染源。梓苒半卧在床上,因为光头,眼睛显得更加大而圆,嘴角一直挂着笑。

梓苒妈妈陪在我身边,解答我的疑惑,就像她一次一次回答新入院病友妈妈的疑惑一样,梓苒则认真地听着,不时补充、纠正妈妈的说法。从发病、被确诊为急性髓系白血病至今一年时间,梓苒一家俨然已经变成白血病专家。

因为这一次化疗,梓苒原本长出来的头发又掉了,但这并没有太多影响梓苒的心情。谈话当中,有四五岁的小病友来找梓苒姐姐玩,可惜梓苒在输液。只要是能活动的时候,梓苒就是病房里的“孩子王”,一群小粉丝跟在她后面,要她教画画,要跟她做游戏。

儿童医院的病房,处处点缀着童趣,十分温馨。事实上,儿童白血病的治疗已经大大进步,治愈率可以达到80%以上,也就是说,大多数小病人在接受治疗后,后面的人生与其他人并没有什么不同。因此,在儿童白血病病房看到更多的,是积极的期待而非悲观。

成人急性白血病要比儿童患病凶险很多,不过,记者看到的成人血液科病房,与其他科室病房也没有太大差别:一些病人安静地躺在病床上,手腕上连着输液管,也有病人在走廊活动,慢慢地行走。当然,白血病患者集中的病房,也有一些不同,因为化疗,患者基本都是光头,一旁照顾的家属戴着口罩,以避免免疫力很弱的患者受到外界感染。但总体来说,白血病患者的病房,气氛并不像想象中那么凝重。

病房中看到的景象,与想象有很大的差距。在踏入白血病病房前,想象中,白血病病房应该是幽暗抑郁的,我的这个想法恐怕并不是个例,大多数人,对白血病都心怀成见和恐惧。

成见首先来自疾病本身。白血病也曾被叫做“血癌”,医学上把它看做是肿瘤的一个分支。大多数白血病是急性白血病,如果不给予治疗,病人的生命可能只有几个月。一直到1980年代,白血病的治疗效果还很差,医院里如果收治急性白血病的成人患者,医生们知道,几个月后将要面对的结果,只能是家属的眼泪。

不过如今,白血病治疗已经取得明显的进步,白血病从一种让医生束手无策的疾病,变成可以治疗,一部分可以治愈的疾病。人类已经走出最黑暗的白血病历史,正在迎来光明。

与命运交手

白血病是一种肿瘤,它用自我增生的方式摧毁自己“寄居”的人体,而医生要做的,就是与企图自我毁灭的命运交手,努力制止肿瘤的疯狂举动。

简单地解释,白血病就是白血病细胞大量克隆、异常增生,从而抑制人的正常造血功能,并浸润到其他器官的一种疾病。其他肿瘤疾病,可以看到肿瘤这个肉眼可变的实体,白血病看不见肿瘤,但对人体的影响却与其他肿瘤有非常相似的地方。

正是因为看不到实体肿瘤,白血病被发现和命名的时间要远远晚于其他肿瘤。19世纪中叶,显微镜技术得到进步,当时的医生,开始把病人的血液、组织放在显微镜下观察。

1927年,Velpeau医生碰到了一名奇怪的病人。这是一名酗酒和纵欲过度的63岁花匠,医生看到他时,病人高烧、乏力、腹胀、有尿路结石,不久就死亡了。尸检结果排除了梅毒感染——这是那个时代常见的“绝症”,但医生发现死者肝脾肿大,血液黏稠,就像“白粥”一样。

在这以后,又有几位医生发现了类似的病人,他们存在共同的症状,比如贫血、疲倦、发热、牙龈和皮下出血、肝脾肿大、淋巴结肿大……这些人会越来越虚弱,大多数很快死去。他们把病人的血样送到病理学家的手中,供他们在显微镜下观察。德国病理学家Virchow将患者的血样与正常人的比较,发现患者血样中红色细胞明显减少,而无色颗粒增多。这位德国科学家在1947年最早用希腊文“白血”(leukemia)来描述这一病例变化。

之后的一百年时间里,科学家们慢慢认识白血病,推测到白血病是从骨髓内起源的,并尝试了骨髓穿刺诊断的方法。

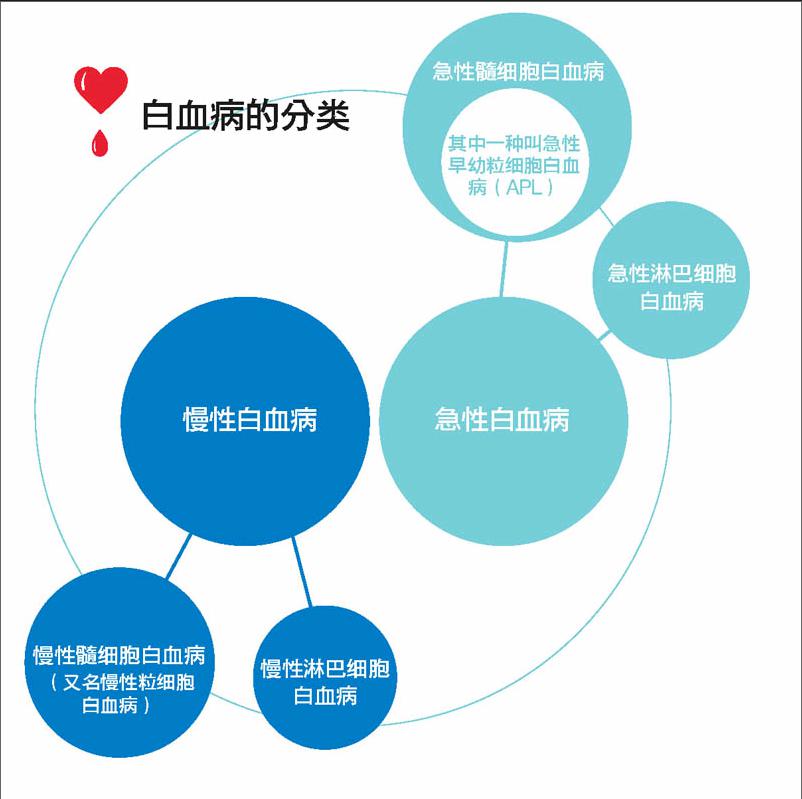

直到20世纪医学研究进入分子层面以后,人们对白血病的认识加深。科学家终于知道到,白血病是由于造血细胞增殖分化异常而引起的恶性增殖性疾病,它不仅影响骨髓及整个造血系统,还会侵犯身体其他器官。1967年,世界卫生组织将白血病分为急性淋巴细胞白血病(ALL)、慢性淋巴细胞白血病(CLL)、急性粒细胞白血病、急性单核细胞白血病和慢性粒细胞白血病等几种主要的类型。

白血病被发现后长达一百年的时间里,医生们尝试了各种治疗办法。1865年一位医生用砷剂治疗白血病获得成功,20世纪初,有医生使用X射线治疗白血病也取得效果,一战中作为武器使用的芥子气,也给医生们带来启发,一些医生给患者尝试了芥子气治疗方法。

可以说,整个20世纪的早期,医生们都在“试错——试对”中,不断寻找白血病治疗方法,但整体治疗效果让人失望。1946年6月,全球第1例化学药物治疗白血病获得缓解,开辟了白血病治疗的新纪元。从那时候开始,白血病的化疗新药不断被开发出来,化疗方案也逐渐优化,治疗日渐规范。

1956年,美国科学家托马斯(EdwardDonnall Thomas)成功执行了第一例人类骨髓移植手术,1978年托马斯正式提出骨髓移植根治白血病的方法,1990年他因此获得诺贝尔奖。骨髓移植以及靶向药物的出现,为患者带来新的希望。

特别是慢性粒细胞白血病的治疗上,医学在与命运的交手中明显胜出。2000年,对慢粒白血病非常有效的药物格列卫上市,使得80%的患者实现带药治愈,一些病人在服药几年后,甚至可以停药恢复到正常生活。过去有可能转为急性白血病并危及生命的慢粒白血病,脱掉了“绝症”的帽子。

急性白血病中,也有胜出的例子。特别是儿童急性白血病,90%以上的急淋患儿可以通过化疗得到治愈。而急性早幼粒细胞白血病,患者多是年轻人,由于“上海方案”的出现,使得90%的患者实现了治愈。2005年,被称为“北京方案”的单倍体移植技术逐渐成熟,中国科学家原创的白血病治疗方案,再次为白血病治疗贡献了突破性的成就。

来自中国的方案

今天我们看到的白血病治疗方法,如拼图一样在过去的一百年间由世界各地的医生、科学家贡献,每一个进步和发现,都给患者带来新的希望。在这无数片拼图组成的画面中,来自中国的方案也占据着重要的位置。

中国最早在白血病药物上的突破,来自天津。1957年,抗美援朝战争结束4年,中国社会“备战”气氛依旧浓郁。为了解决战争中的输血问题,一个专门研究血液问题的研究所在天津成立,这就是目前中国唯一的血液病专科医院——中国医学科学院血液病医院(血液学研究所),这家医院被业内人士称为“天津血研所”。

上世纪五六十年代,正是中国中西医结合最盛行的时期,就像屠呦呦从中医药方中发现黄花蒿对疟疾的疗效并提取出青蒿素一样,天津血研所的科研人员们也尝试着从传统药物中寻找可以治疗白血病的方法。天津血研所成立的第二年,研究人员从中药中提取了一种名为青黛的药物,它对慢性髓细胞白血病(CML)治疗有效,后来又分离出其有效成分靛玉红,并人工合成器衍生物甲异靛。天津血研所的另一个早期重要成果是从三尖杉属植物中提取有效成分治疗急性、慢性白血病取得成功。

天津血研所在中国的白血病治疗上最先提出了规范化治疗的概念,为中国白血病学科培养了大批人才,如今由王建祥教授领导的天津血研所团队,无论在医疗还是科研上,都得到了来自病患和国内外同行的尊重。

在距离天津1000公里外的上海,1985年,已经61岁的瑞金医院医生王振义,正在将一个大胆的假设变成现实——用一种治疗皮肤病的药物治疗急性早幼粒细胞白血病 (APL)。

1983年,王振义从文献中看到一个报道,一位美国专家用“13顺维甲酸”诱导让APL病人实现了细胞逆转。当时,中国没有药厂能合成这种药,而且,国内外已有一些医院试过这种治疗方法,效果却不能让人满意。

当时中国国内生产的唯一一种维甲酸,是上海第六制药厂生产的“全反式维甲酸”,用于治疗皮肤病。经过不断的试验,王振义在实验室中确认,用“全反式维甲酸”可以达到APL细胞分化诱导的效果,也就是把白血病坏细胞,诱导成为健康的好细胞。

1985年,前文提到的梓苒接受治疗的上海市儿童医院,收治了一名5岁的APL病人,孩子出血严重,极度虚弱,已经没有更多治疗的措施。

在家长已经绝望的时候,王振义提议,给孩子口服“全反式维甲酸”,试一试这最后的希望。 7天后,就如奇迹一般,小病人症状明显好转,一个月后完全缓解。这位第一个口服“全反式维甲酸”成功痊愈的APL患者,今年已经36岁,过上了与普通人一样的生活。上海市儿童医院血液科主任蒋慧,对30年前的这次治疗记忆犹新,第一例病患被治愈,给像蒋慧这样的血液科医生们莫大的惊喜和鼓励。

当年,王振义用 “全反式维甲酸”治疗了24例病人,病情完全缓解率超过90%。他将相关成果写成论文,发表在国际血液学权威学术期刊《血液》上,立即在世界范围引起轰动。不过,尽管看到了临床治疗效果,中国的科学家还需要回到一个问题:“全反式维甲酸”是怎样在治疗中发挥效果的?

当时正在法国留学的王振义教授的两位学生——陈竺和陈赛娟,接过了弄清药物机制的重任。1991年,陈赛娟团队发表论文,从基因层面破解了APL的致病机理,这样的发现,为寻求靶向治疗方法奠定了基础。在研究药物机制的同时,瑞金医院血研所将张亭栋院士的砷剂治疗方案与全反式维甲酸方案相结合,创造出全新的协同靶向方案,使APL五年无复发生存率达到90%以上,这个方案被称为“上海方案”。

现在,国际同行无人不知“上海方案”,这个治疗方案已经被写进国际指南,被世界各地的医生采纳,让无数病人受益。

时间来到新的千年,身在北京的白血病专家黄晓军教授,再次让国际同行听到了来自中国的声音。化疗是急性白血病治疗中最普遍的方法,但有一部分患者,化疗效果不佳,需要实施干细胞移植,也就是人们常说的骨髓移植。干细胞移植最好是在同胞兄弟姐妹之间,同胞间能够找到完全匹配供者的概率是四分之一左右。

同胞间匹配尚且难寻,更何况中国实行独生子女政策后,很多人没有同胞。父母与孩子之间的移植被叫做单倍型造血干细胞移植,这种移植在很长的时间里效果很差。北京大学人民医院黄晓军团队在艰难探索十多年后,终于获得成果,在他的医院里,单倍体移植病人的治疗效果与全相合移植病人的疗效几乎一样。现在,国际同行除了知道“上海方案”,也知道中国还有一个“北京方案”。“北京方案”让原本没有机会实施干细胞移植手术的病人得到了移植机会,给他们以生的希望。

在白血病领域,来自中国的治疗方案让国际同行看到了中国人的智慧、中国科学家的努力。

最紧密的“战友”

我们在这里细数医学在白血病治疗领域的进步,但如果算一笔“总账”,可以说,医学对白血病的了解还太少,正因为如此,才更需要患者和医生并肩作战。

白血病是如何发生的?为什么这个人会得病而另一个人却不会得病?到今天,医学也没有找到最确切的答案,只能说,一组因素共同作用,影响细胞的正常生物学行为,让一些人患病。

已经比较明确的影响因素包括感染、辐射、化学制剂、生活方式以及遗传。1945年日本广岛、长崎遭受原子弹轰炸后,白血病的发病率显著增加,受辐射剂量越大的地区发病率越高,这个不幸的结果让辐射引发白血病得到证实,这也是《血疑》故事中幸子患上白血病的理论依据。环境中的苯等化学制剂也可能诱发白血病。白血病不是遗传病,但现实中会看到家族中白血病患者集中出现的情况,目前的医学解释认为,出现这种情况“与遗传不稳定性有关”。

尽管可以列出上面这些影响因素,但没有人能够回答,到底是哪个环节出现问题导致一个人患上白血病。近几年基因技术的发展,帮助科学家找到了一些白血病致病过程中的关键基因,但是,这些成果也还是远远无法解释白血病产生的过程,更无从谈及早期的预防。

这也许是个坏消息,但在坏消息面前,人总是选择积极地去面对它,患者是这样,医生更是这样。

有人评价,血液科医生虽然是内科医生,但他们的行事风格,却跟外科医生一样果敢和决断,有时候甚至有些咄咄逼人。这并不奇怪,白血病起病急、病情变化快,医生的每一个决定、治疗的早晚,可能都关系着病人生命的安危,在瞬息万变的病情面前,他们必须果断。

血液科医生的特点,在北京大学人民医院血液科主任黄晓军的身上,一览无余。血液科病房里,说起主任黄晓军,年轻的医生们又是敬又有点怕。黄晓军每天早上7点半左右到病房,带着医生们“浩浩荡荡”地开始例行的查房。查房的过程中,黄晓军更多的时间是在提问而不是单纯提出治疗意见,他经常说,三流的上级大夫秀知识,二流的上级大夫秀方法,一流的上级大夫传递理念。

黄晓军说,作为血液科医生,特别是白血病患者的医生,不能“怂”。“年轻大夫,有没有想过:我是主治医生,这个病人就是我的,要敢啃硬骨头,要舍我其谁。主治医生就要想办法解决,不能遇到点困难就推给主任。”我可以在某一点上修正治疗拯救病人,但如果我不能将理念传递给年轻医生,病人可能因其他九百九十九个点的问题而不能康复。

黄晓军对病人也有“凶”的时候,这种“凶”,完全是为了患者的利益。血液疾病非常复杂,有些病人,在治疗方案上犹豫不决,又不愿意相信医生的判断。这个时候,黄晓军就要把病人“骂回来”。特别是白血病的治疗,病情变化大,个体差异明显,更加需要医患之间的信任。

血液科医生需要果敢,又需要强烈的责任心和职业精神。

瑞金医院血液科胡炯医生,家住在距离医院30多公里外的郊区,谈起驾车上班需要多少时间,胡炯医生给了两个数据:平常上班早,6点多钟出发,大概40多分钟;如果是半夜,只要20多分钟。半夜赶医院——这是每一个血液科医生都有的经历。

血液科医生、特别是白血病患者的主治医生,时刻处于待命状态。在别的科室,主治医生如果下班,可以将病房里的患者交给值班医生,一般情况由值班医生处理。而血液科医生,从来不敢把病人交给别人,因为如果不能掌握病人复杂的病情、治疗的经过,值班医生很可能无法正确地判断病人的紧急情况。因此,就算是半夜,只要有需要,血液科的主治医生也必须从家里赶到医院。周末、节假日也要去病房看看,这几乎是所有一线血液科医生的职业习惯。

作为管理白血病患者的血液科医生,他们,还要承担巨大的精神压力。

人的本性,是愿意看到生命积极的一面,但血液科医生,却不得不面对生命脆弱的一面。中国医学科学院血液病医院白血病诊疗中心主任王建祥,与白血病打了近30年的交道,见证了无数次成功的治疗,也目睹了很多不幸的结果。在《新民周刊》记者面前,王建祥教授感叹,即便已经经受20多年的磨练,到今天,他还是尽量回避来自病人的、不好的消息。医生也有着与普通人同样的情感,但治病救人的职业追求,要求他们必须承受这样的压力并化解它。

血液科医生要过的第一关,是告知患者病情。白血病的治疗是一个具有危险性、非常复杂的过程,患者自己必须对病情有全面、客观的认识,没有患者的配合,治疗是不可能完成的。“首先要让患者知道现在的危险程度、以后的走向,病人和我们医生一起对治疗方案作出选择。”许兰平医生说。医生这种专业、理性的态度,对患者会产生正面的影响。

许医生告诉《新民周刊》,医生都希望病人信任医生,家属要理智、冷静地听医生的解释。但许医生也非常清楚,白血病患者和家属面对着生死、面对着经济上的压力,“很难理性”。

病人总觉得自己病情那么重,医生却不着急。许兰平医生说,医生怎么可能不着急,但医生不能在病人面前表现出着急,这是职业上的需要。为了消除家属的误解,在北京大学人民医院血液科,医生讨论患者病情时,会邀请患者家属参加,“听不懂没有关系,家属会知道我们医生在尽最大的努力”。

记者探访某医院血液科这一天,遇到了一次小小的争吵。病房里一位患者需要输血,但血库告急,血没有申请到。患者家属着急地追问医生,怪医生没有打电话,说着说着,家属和医生的嗓门都有点大起来。“我打了,打了很多次,现在没有血,我也没有办法。等着输血的不是你一个人,大家都着急,我会一直催的,你催我没有用啊!”医生的声音里满是无奈。

“我们与患者,是一体的。有的患者觉得,医生你不重视我的命。不是这样的,你的命、所有病人的命加在一起,就是医生的命。”黄晓军教授说。

在白血病面前,病人和医生唯有并肩作战,才有胜的希望。

宽容比同情更重要

让我们回到前文中梓苒的故事上吧,无论医生还是医学,最终的目的都是为了让梓苒这样的小姑娘能够生存得更好、生活得更好。

病房中认识梓苒后的第十天,梓苒再次住进医院——一次常规的住院,被通俗地称为“养指标”。化疗是一种“置之死地而后生”的治疗方法,白血病患者通过化疗来杀死血液中的坏细胞,但同时也将自己的免疫力灭杀。化疗后的几天,梓苒的免疫力逐渐降低,到最低的时候,住在家里不够安全,需要住院在医生的密切监护下度过。有必要的时候,患者还需要输血;如果有感染发生,就需要抗感染的治疗。这一次住院的目的,就是为了平安度过最危险的时期,等免疫力相关的指标恢复,才能出院。

即便是可以在家休养的这几天,梓苒一家也处于“一级戒备”的状态。自从一年前梓苒被确诊为急性白血病,梓苒妈妈就辞职在家专门照顾梓苒。化疗后,家中能消毒的东西一律要消毒,梓苒的活动范围被限制在床上,以免接触病菌。这段时间,家里不会允许进入生人,爷爷奶奶外公外婆探望,也只能站在梓苒卧室门口,远远地说说话。生病后,梓苒休学,同班同学来看望过一次,但担心感染,梓苒现在基本只能通过微信和好朋友联系。每天,梓苒用做手工、画画打发时间。

梓苒所有的食物,都是妈妈亲手做的。为了调节口味,梓苒妈妈学习烘焙,给梓苒做各种点心吃。“唯一可以买回来吃的东西,是白馒头,买回家放锅子里蒸透,再给她吃。”

和梓苒一样,白血病患者的生活,会因为疾病而产生重大的变化,他们一边要面对病魔,一边还要承受生活改变带来的精神压力,患者家属同样如此。

梓苒妈妈说,除非必要的人,她不会把孩子生病的消息公开,她不希望旁人异样的眼光给孩子造成压力。电梯里上上下下,邻居难免会对梓苒这个不用上学的小孩感到奇怪,但梓苒妈妈坚持不透露梓苒的病情。“他们可以猜,但没有我证实,他们也不能下什么结论。”梓苒妈妈用她自己的方式保护着孩子,她说,如果有一天左邻右舍知道了实情,她会选择搬离现在居住的环境。

事实上,梓苒妈妈愿意用匿名的方式接受我的采访,已经实属难得,记者辗转联系了几位成年患者,他们都拒绝了采访。由于治疗技术的进步,很多白血病患者完全可以回到正常的生活中,特别是儿童白血病患者,长大后可以组建家庭、生育后代。但是,来自社会的误解,往往会剥夺他们正常生活下去的权利,因此,患者只能用隐瞒病情的办法,来避免伤害。

所幸,无论是医院还是公益人士,都已经意识到公众理解的重要性,正在努力架设沟通的桥梁,让普通人对白血病多一点了解、少一点恐惧。

儿童白血病患者,通常需要休学治疗,在这两三年的治疗过程中,小患者远离学校和社会生活。一位白血病患儿的母亲,给上海市儿童医院提建议,希望医院能够开设“病房学校”。这位母亲说,她10岁的女儿生病后,药物作用加上缺少与人交往的机会,让孩子的语言、运动能力减退,希望有老师到医院里来,让孩子们能够保持学习和社交能力,帮助孩子顺利返回学校和社会。

今年3月,上海市儿童医院的彩虹湾病房学校正式“开学”,从中小学来的专业教师志愿者走进病房,给生病的孩子上课。病房学校,一方面给生病的孩子提供了学习的机会,另一面,病房学校让更多人看到,白血病患儿也是可以学习的,康复后他们也能继续学业,与其他孩子没有什么不同。

中国人对病人的忌讳,说到底来自对生命的理解,我们只愿看到生,不敢面对终结。因为这种忌讳,医学承受了它不该承受的责任,病人也承受了他们不该承受的压力。

3月底的一天,记者见到王振义教授,刚提到“上海方案”对白血病治疗的贡献,却被王教授打住。“千万不要说什么巨大的贡献,我们只解决了白血病中很小的一个问题,我们运气好,正巧找到了这个方法。我后来这30年,没有找到第二个有效的治疗方案,我觉得很失败。”

这位92岁的医学大家,对医学、疾病和生命的认识,是另一个境界。

坐在堆满了专业资料的办公桌后面,王振义教授讲起了“题外话”。“科学使我们对人、对疾病了解得更清楚,通过治疗,我们的生命得到延长。但很多疾病,治疗只是让病人的病情暂时好一些。这个观念一定要让老百姓知道。人的生命很微妙,如果所有疾病都解决了,那么我们医生就可以失业了。”

王振义教授说,科学在一步一步进步,但要说彻底解决白血病问题,还很遥远。但病人对医生提出了很高的要求,高到现有的医学无法实现,“这就有了医患关系的紧张”。

“人总是要走的,很多人不认识生命,不知道活着是为了什么。”说到这里,王振义教授提起他最喜爱的大提琴演奏家杰奎琳·杜普雷,这位天才的音乐家,只有42岁短暂的生命,但却在音乐上绽放了最夺目的光彩,为人类的音乐史留下不朽的作品。

该如何看待生命?白血病患者,以及每天与白血病交手的医生们,可能要比其他人想得更多。

电视剧《血疑》留下了几句经典台词。

幸子的父亲大岛教授说:绝不能泄气,和疾病斗争,不靠我们医生还能靠谁呢?

幸子说:怎么能向疾病认输呢?我要和爸爸一起向疾病挑战。

该如何看待疾病和生命?这是一个永恒的问题。

中国白血病概况

中国白血病发病率约1-4/10万,男性多于女性。

患者集中在1-15岁儿童和60岁以上老人。

成人白血病

以急性髓系白血病(AML)发病为主,占成人白血病约65%,约占成人急性白血病80%。

主要治疗方式:以化疗为基础的综合治疗。一线诱导治疗方案仍然是以阿糖胞苷联合蒽环类药物为核心,目前的完全缓解率(CR)在67%-80%;缓解后治疗,接受大剂量阿糖胞苷巩固治疗已成为共识。

随着骨髓移植技术以及靶向治疗,免疫治疗的进步,成人急性髓系白血病的5年总体生存率(OS)可达53%;其中M3这一特殊类型的急性髓系白血病,在ATRA+ATO+化疗的时代,更已经成为一种可以治愈的急性白血病。

儿童白血病

以急性淋巴细胞白血病(ALL)发病为主,占儿童急性白血病70%。

主要治疗方式:以化疗为基础的综合治疗。儿童急淋的预后很好,5年的OS可达91.5%,已成为一种可以治愈的疾病。

急性髓系白血病AML占儿童白血病约25%,约占儿童急性白血病30%

发病率:5/10万。每年新增白血病患儿约2万人。

完全缓解率(CR)是指所有的瘤块以及肿瘤的临床表现完全消失且持续至少1个月。

总体生存率(OS)指从随机化开始至因任何原因引起死亡的时间。该指标常常被认为是肿瘤临床试验中最佳的疗效终点。

为了写作白血病报道,我找出一部很老很老的日本电视剧《血疑》,尽管是一部拍摄于上世纪80年代初的电视剧,但今天看来仍然扣人心弦。当年在中国的电视台播出时,用“万人空巷”来形容完全不是夸张,今天的观众,可能已经无法想象全民痴迷幸子与光夫的情景。中国的普通民众,大多是通过这部电视剧第一次听说白血病的。

《血疑》主人公幸子,是位漂亮的花季少女,父亲是医学院教授。一次意外,幸子遭受核辐射,患上急性白血病。1980年代初,白血病的治疗刚刚开始有所进展,即便是在经济发达的日本,白血病治疗方法还是非常有限。在幸子有限的生命里,一家人为救治她做了最大的努力,幸子自己,也在得知病情后,从绝望转变为乐观和积极,让自己的生命之花短暂而绚烂地绽放。

我们可以把《血疑》的故事解读为亲情、爱情的纠葛,也可以理解为医学进步的展现,但最终,幸子的经历背后,是人类与疾病抗争、与命运交手时表现出来的意志与精神。

《血疑》之后,《蓝色生死恋》《左右》等电视、电影作品,都把白血病的噩运放在了主人公的身上。为什么一个个凄婉的故事一定要用白血病来表现?这个问题不难回答。白血病病情重、变化快、个体差异大,白血病患者身上,很容易集中人间的悲欢、人性的复杂。

尽管大家通过影视剧熟悉了“白血病”这个名字,看到了白血病患者的不幸,但公众对白血病和白血病患者的需求了解甚少,对于医护工作者为治疗白血病患者而付出的艰辛努力,更是知之甚少。

今天,距离《血疑》播出已经30多年,白血病的治疗技术有了很大进展,治愈率显著提高,有一部分白血病甚至可以被划出“绝症”的范畴。但,白血病至今还是一种危重疾病,很多患者需要面对生死考验。

在如此凶险的疾病面前,医务工作者和科研人员从未放弃。从1827年第一例白血病患者被发现,到1847年得到正式命名;从化疗药物出现到“上海方案”攻克APL;从骨髓移植技术逐渐成熟到“北京方案”解决单倍型移植难题……医生们一边治疗,一边研究,一边优化,与患者一起对抗着这种难治的疾病。

在2016年万物复苏的春天,《新民周刊》记者重点走访了中国三家具有代表性的白血病治疗中心——上海瑞金医院血液科、北京大学血液病研究所、中国医学科学院北京协和医学院血液学研究所血液病医院(天津血液病医院),从不同的侧面了解中国白血病治疗的历史、现状和科研上的进展。

患者常常有一个错觉:我的病如此重,你们医生为何不着急。在这次深入的采访中,记者看到了患者见不到的、医生们“着急”的一面。每天面对重病人的血液科医生,承受着人所不知的压力,他们和患者一样,希望找到更好的药物、更好的治疗方法,直至攻克白血病。但显然,要达到这个目标,还需要时间,还非常艰难。在白血病面前,更需要医患之间的信任,更需要勇气与信念。

中国科学院院士王振义、陈赛娟,白血病领域中坚代表黄晓军教授、王建祥教授、李军民教授,通过这次采访,几代白血病医者从医学、医德,直至生命哲学的高度,坦露了他们的心声。有人看到命运的残酷、有人在科研的道路上越战越勇、有人在与白血病较量一生后感叹人要学会“面对死亡”……但无论哪一个角度,医生们都没有因为白血病的挑战而放弃退缩。

“白血病治疗很难,但我们还是要努力战胜它,如果碰到困难就放弃,人类恐怕就没有今天。”

走出黑暗史

推开病房门,梓苒妈妈迎上来,病房很安静,两人间,另一张床正巧没住进病人。梓苒妈妈让我坐在空着的病床旁的椅子上,这个位置,距离靠窗病床上的梓苒最远。

这是11岁的梓苒第九次住进上海市儿童医院接受化疗,我探访这天,是这一化疗疗程最后一天,梓苒的免疫力已经因为药物而开始迅速下降,妈妈万分小心,不能让梓苒受到感染,像我这样的探访者,也可能是感染源。梓苒半卧在床上,因为光头,眼睛显得更加大而圆,嘴角一直挂着笑。

梓苒妈妈陪在我身边,解答我的疑惑,就像她一次一次回答新入院病友妈妈的疑惑一样,梓苒则认真地听着,不时补充、纠正妈妈的说法。从发病、被确诊为急性髓系白血病至今一年时间,梓苒一家俨然已经变成白血病专家。

因为这一次化疗,梓苒原本长出来的头发又掉了,但这并没有太多影响梓苒的心情。谈话当中,有四五岁的小病友来找梓苒姐姐玩,可惜梓苒在输液。只要是能活动的时候,梓苒就是病房里的“孩子王”,一群小粉丝跟在她后面,要她教画画,要跟她做游戏。

儿童医院的病房,处处点缀着童趣,十分温馨。事实上,儿童白血病的治疗已经大大进步,治愈率可以达到80%以上,也就是说,大多数小病人在接受治疗后,后面的人生与其他人并没有什么不同。因此,在儿童白血病病房看到更多的,是积极的期待而非悲观。

成人急性白血病要比儿童患病凶险很多,不过,记者看到的成人血液科病房,与其他科室病房也没有太大差别:一些病人安静地躺在病床上,手腕上连着输液管,也有病人在走廊活动,慢慢地行走。当然,白血病患者集中的病房,也有一些不同,因为化疗,患者基本都是光头,一旁照顾的家属戴着口罩,以避免免疫力很弱的患者受到外界感染。但总体来说,白血病患者的病房,气氛并不像想象中那么凝重。

病房中看到的景象,与想象有很大的差距。在踏入白血病病房前,想象中,白血病病房应该是幽暗抑郁的,我的这个想法恐怕并不是个例,大多数人,对白血病都心怀成见和恐惧。

成见首先来自疾病本身。白血病也曾被叫做“血癌”,医学上把它看做是肿瘤的一个分支。大多数白血病是急性白血病,如果不给予治疗,病人的生命可能只有几个月。一直到1980年代,白血病的治疗效果还很差,医院里如果收治急性白血病的成人患者,医生们知道,几个月后将要面对的结果,只能是家属的眼泪。

不过如今,白血病治疗已经取得明显的进步,白血病从一种让医生束手无策的疾病,变成可以治疗,一部分可以治愈的疾病。人类已经走出最黑暗的白血病历史,正在迎来光明。

与命运交手

白血病是一种肿瘤,它用自我增生的方式摧毁自己“寄居”的人体,而医生要做的,就是与企图自我毁灭的命运交手,努力制止肿瘤的疯狂举动。

简单地解释,白血病就是白血病细胞大量克隆、异常增生,从而抑制人的正常造血功能,并浸润到其他器官的一种疾病。其他肿瘤疾病,可以看到肿瘤这个肉眼可变的实体,白血病看不见肿瘤,但对人体的影响却与其他肿瘤有非常相似的地方。

正是因为看不到实体肿瘤,白血病被发现和命名的时间要远远晚于其他肿瘤。19世纪中叶,显微镜技术得到进步,当时的医生,开始把病人的血液、组织放在显微镜下观察。

1927年,Velpeau医生碰到了一名奇怪的病人。这是一名酗酒和纵欲过度的63岁花匠,医生看到他时,病人高烧、乏力、腹胀、有尿路结石,不久就死亡了。尸检结果排除了梅毒感染——这是那个时代常见的“绝症”,但医生发现死者肝脾肿大,血液黏稠,就像“白粥”一样。

在这以后,又有几位医生发现了类似的病人,他们存在共同的症状,比如贫血、疲倦、发热、牙龈和皮下出血、肝脾肿大、淋巴结肿大……这些人会越来越虚弱,大多数很快死去。他们把病人的血样送到病理学家的手中,供他们在显微镜下观察。德国病理学家Virchow将患者的血样与正常人的比较,发现患者血样中红色细胞明显减少,而无色颗粒增多。这位德国科学家在1947年最早用希腊文“白血”(leukemia)来描述这一病例变化。

之后的一百年时间里,科学家们慢慢认识白血病,推测到白血病是从骨髓内起源的,并尝试了骨髓穿刺诊断的方法。

直到20世纪医学研究进入分子层面以后,人们对白血病的认识加深。科学家终于知道到,白血病是由于造血细胞增殖分化异常而引起的恶性增殖性疾病,它不仅影响骨髓及整个造血系统,还会侵犯身体其他器官。1967年,世界卫生组织将白血病分为急性淋巴细胞白血病(ALL)、慢性淋巴细胞白血病(CLL)、急性粒细胞白血病、急性单核细胞白血病和慢性粒细胞白血病等几种主要的类型。

白血病被发现后长达一百年的时间里,医生们尝试了各种治疗办法。1865年一位医生用砷剂治疗白血病获得成功,20世纪初,有医生使用X射线治疗白血病也取得效果,一战中作为武器使用的芥子气,也给医生们带来启发,一些医生给患者尝试了芥子气治疗方法。

可以说,整个20世纪的早期,医生们都在“试错——试对”中,不断寻找白血病治疗方法,但整体治疗效果让人失望。1946年6月,全球第1例化学药物治疗白血病获得缓解,开辟了白血病治疗的新纪元。从那时候开始,白血病的化疗新药不断被开发出来,化疗方案也逐渐优化,治疗日渐规范。

1956年,美国科学家托马斯(EdwardDonnall Thomas)成功执行了第一例人类骨髓移植手术,1978年托马斯正式提出骨髓移植根治白血病的方法,1990年他因此获得诺贝尔奖。骨髓移植以及靶向药物的出现,为患者带来新的希望。

特别是慢性粒细胞白血病的治疗上,医学在与命运的交手中明显胜出。2000年,对慢粒白血病非常有效的药物格列卫上市,使得80%的患者实现带药治愈,一些病人在服药几年后,甚至可以停药恢复到正常生活。过去有可能转为急性白血病并危及生命的慢粒白血病,脱掉了“绝症”的帽子。

急性白血病中,也有胜出的例子。特别是儿童急性白血病,90%以上的急淋患儿可以通过化疗得到治愈。而急性早幼粒细胞白血病,患者多是年轻人,由于“上海方案”的出现,使得90%的患者实现了治愈。2005年,被称为“北京方案”的单倍体移植技术逐渐成熟,中国科学家原创的白血病治疗方案,再次为白血病治疗贡献了突破性的成就。

来自中国的方案

今天我们看到的白血病治疗方法,如拼图一样在过去的一百年间由世界各地的医生、科学家贡献,每一个进步和发现,都给患者带来新的希望。在这无数片拼图组成的画面中,来自中国的方案也占据着重要的位置。

中国最早在白血病药物上的突破,来自天津。1957年,抗美援朝战争结束4年,中国社会“备战”气氛依旧浓郁。为了解决战争中的输血问题,一个专门研究血液问题的研究所在天津成立,这就是目前中国唯一的血液病专科医院——中国医学科学院血液病医院(血液学研究所),这家医院被业内人士称为“天津血研所”。

上世纪五六十年代,正是中国中西医结合最盛行的时期,就像屠呦呦从中医药方中发现黄花蒿对疟疾的疗效并提取出青蒿素一样,天津血研所的科研人员们也尝试着从传统药物中寻找可以治疗白血病的方法。天津血研所成立的第二年,研究人员从中药中提取了一种名为青黛的药物,它对慢性髓细胞白血病(CML)治疗有效,后来又分离出其有效成分靛玉红,并人工合成器衍生物甲异靛。天津血研所的另一个早期重要成果是从三尖杉属植物中提取有效成分治疗急性、慢性白血病取得成功。

天津血研所在中国的白血病治疗上最先提出了规范化治疗的概念,为中国白血病学科培养了大批人才,如今由王建祥教授领导的天津血研所团队,无论在医疗还是科研上,都得到了来自病患和国内外同行的尊重。

在距离天津1000公里外的上海,1985年,已经61岁的瑞金医院医生王振义,正在将一个大胆的假设变成现实——用一种治疗皮肤病的药物治疗急性早幼粒细胞白血病 (APL)。

1983年,王振义从文献中看到一个报道,一位美国专家用“13顺维甲酸”诱导让APL病人实现了细胞逆转。当时,中国没有药厂能合成这种药,而且,国内外已有一些医院试过这种治疗方法,效果却不能让人满意。

当时中国国内生产的唯一一种维甲酸,是上海第六制药厂生产的“全反式维甲酸”,用于治疗皮肤病。经过不断的试验,王振义在实验室中确认,用“全反式维甲酸”可以达到APL细胞分化诱导的效果,也就是把白血病坏细胞,诱导成为健康的好细胞。

1985年,前文提到的梓苒接受治疗的上海市儿童医院,收治了一名5岁的APL病人,孩子出血严重,极度虚弱,已经没有更多治疗的措施。

在家长已经绝望的时候,王振义提议,给孩子口服“全反式维甲酸”,试一试这最后的希望。 7天后,就如奇迹一般,小病人症状明显好转,一个月后完全缓解。这位第一个口服“全反式维甲酸”成功痊愈的APL患者,今年已经36岁,过上了与普通人一样的生活。上海市儿童医院血液科主任蒋慧,对30年前的这次治疗记忆犹新,第一例病患被治愈,给像蒋慧这样的血液科医生们莫大的惊喜和鼓励。

当年,王振义用 “全反式维甲酸”治疗了24例病人,病情完全缓解率超过90%。他将相关成果写成论文,发表在国际血液学权威学术期刊《血液》上,立即在世界范围引起轰动。不过,尽管看到了临床治疗效果,中国的科学家还需要回到一个问题:“全反式维甲酸”是怎样在治疗中发挥效果的?

当时正在法国留学的王振义教授的两位学生——陈竺和陈赛娟,接过了弄清药物机制的重任。1991年,陈赛娟团队发表论文,从基因层面破解了APL的致病机理,这样的发现,为寻求靶向治疗方法奠定了基础。在研究药物机制的同时,瑞金医院血研所将张亭栋院士的砷剂治疗方案与全反式维甲酸方案相结合,创造出全新的协同靶向方案,使APL五年无复发生存率达到90%以上,这个方案被称为“上海方案”。

现在,国际同行无人不知“上海方案”,这个治疗方案已经被写进国际指南,被世界各地的医生采纳,让无数病人受益。

时间来到新的千年,身在北京的白血病专家黄晓军教授,再次让国际同行听到了来自中国的声音。化疗是急性白血病治疗中最普遍的方法,但有一部分患者,化疗效果不佳,需要实施干细胞移植,也就是人们常说的骨髓移植。干细胞移植最好是在同胞兄弟姐妹之间,同胞间能够找到完全匹配供者的概率是四分之一左右。

同胞间匹配尚且难寻,更何况中国实行独生子女政策后,很多人没有同胞。父母与孩子之间的移植被叫做单倍型造血干细胞移植,这种移植在很长的时间里效果很差。北京大学人民医院黄晓军团队在艰难探索十多年后,终于获得成果,在他的医院里,单倍体移植病人的治疗效果与全相合移植病人的疗效几乎一样。现在,国际同行除了知道“上海方案”,也知道中国还有一个“北京方案”。“北京方案”让原本没有机会实施干细胞移植手术的病人得到了移植机会,给他们以生的希望。

在白血病领域,来自中国的治疗方案让国际同行看到了中国人的智慧、中国科学家的努力。

最紧密的“战友”

我们在这里细数医学在白血病治疗领域的进步,但如果算一笔“总账”,可以说,医学对白血病的了解还太少,正因为如此,才更需要患者和医生并肩作战。

白血病是如何发生的?为什么这个人会得病而另一个人却不会得病?到今天,医学也没有找到最确切的答案,只能说,一组因素共同作用,影响细胞的正常生物学行为,让一些人患病。

已经比较明确的影响因素包括感染、辐射、化学制剂、生活方式以及遗传。1945年日本广岛、长崎遭受原子弹轰炸后,白血病的发病率显著增加,受辐射剂量越大的地区发病率越高,这个不幸的结果让辐射引发白血病得到证实,这也是《血疑》故事中幸子患上白血病的理论依据。环境中的苯等化学制剂也可能诱发白血病。白血病不是遗传病,但现实中会看到家族中白血病患者集中出现的情况,目前的医学解释认为,出现这种情况“与遗传不稳定性有关”。

尽管可以列出上面这些影响因素,但没有人能够回答,到底是哪个环节出现问题导致一个人患上白血病。近几年基因技术的发展,帮助科学家找到了一些白血病致病过程中的关键基因,但是,这些成果也还是远远无法解释白血病产生的过程,更无从谈及早期的预防。

这也许是个坏消息,但在坏消息面前,人总是选择积极地去面对它,患者是这样,医生更是这样。

有人评价,血液科医生虽然是内科医生,但他们的行事风格,却跟外科医生一样果敢和决断,有时候甚至有些咄咄逼人。这并不奇怪,白血病起病急、病情变化快,医生的每一个决定、治疗的早晚,可能都关系着病人生命的安危,在瞬息万变的病情面前,他们必须果断。

血液科医生的特点,在北京大学人民医院血液科主任黄晓军的身上,一览无余。血液科病房里,说起主任黄晓军,年轻的医生们又是敬又有点怕。黄晓军每天早上7点半左右到病房,带着医生们“浩浩荡荡”地开始例行的查房。查房的过程中,黄晓军更多的时间是在提问而不是单纯提出治疗意见,他经常说,三流的上级大夫秀知识,二流的上级大夫秀方法,一流的上级大夫传递理念。

黄晓军说,作为血液科医生,特别是白血病患者的医生,不能“怂”。“年轻大夫,有没有想过:我是主治医生,这个病人就是我的,要敢啃硬骨头,要舍我其谁。主治医生就要想办法解决,不能遇到点困难就推给主任。”我可以在某一点上修正治疗拯救病人,但如果我不能将理念传递给年轻医生,病人可能因其他九百九十九个点的问题而不能康复。

黄晓军对病人也有“凶”的时候,这种“凶”,完全是为了患者的利益。血液疾病非常复杂,有些病人,在治疗方案上犹豫不决,又不愿意相信医生的判断。这个时候,黄晓军就要把病人“骂回来”。特别是白血病的治疗,病情变化大,个体差异明显,更加需要医患之间的信任。

血液科医生需要果敢,又需要强烈的责任心和职业精神。

瑞金医院血液科胡炯医生,家住在距离医院30多公里外的郊区,谈起驾车上班需要多少时间,胡炯医生给了两个数据:平常上班早,6点多钟出发,大概40多分钟;如果是半夜,只要20多分钟。半夜赶医院——这是每一个血液科医生都有的经历。

血液科医生、特别是白血病患者的主治医生,时刻处于待命状态。在别的科室,主治医生如果下班,可以将病房里的患者交给值班医生,一般情况由值班医生处理。而血液科医生,从来不敢把病人交给别人,因为如果不能掌握病人复杂的病情、治疗的经过,值班医生很可能无法正确地判断病人的紧急情况。因此,就算是半夜,只要有需要,血液科的主治医生也必须从家里赶到医院。周末、节假日也要去病房看看,这几乎是所有一线血液科医生的职业习惯。

作为管理白血病患者的血液科医生,他们,还要承担巨大的精神压力。

人的本性,是愿意看到生命积极的一面,但血液科医生,却不得不面对生命脆弱的一面。中国医学科学院血液病医院白血病诊疗中心主任王建祥,与白血病打了近30年的交道,见证了无数次成功的治疗,也目睹了很多不幸的结果。在《新民周刊》记者面前,王建祥教授感叹,即便已经经受20多年的磨练,到今天,他还是尽量回避来自病人的、不好的消息。医生也有着与普通人同样的情感,但治病救人的职业追求,要求他们必须承受这样的压力并化解它。

血液科医生要过的第一关,是告知患者病情。白血病的治疗是一个具有危险性、非常复杂的过程,患者自己必须对病情有全面、客观的认识,没有患者的配合,治疗是不可能完成的。“首先要让患者知道现在的危险程度、以后的走向,病人和我们医生一起对治疗方案作出选择。”许兰平医生说。医生这种专业、理性的态度,对患者会产生正面的影响。

许医生告诉《新民周刊》,医生都希望病人信任医生,家属要理智、冷静地听医生的解释。但许医生也非常清楚,白血病患者和家属面对着生死、面对着经济上的压力,“很难理性”。

病人总觉得自己病情那么重,医生却不着急。许兰平医生说,医生怎么可能不着急,但医生不能在病人面前表现出着急,这是职业上的需要。为了消除家属的误解,在北京大学人民医院血液科,医生讨论患者病情时,会邀请患者家属参加,“听不懂没有关系,家属会知道我们医生在尽最大的努力”。

记者探访某医院血液科这一天,遇到了一次小小的争吵。病房里一位患者需要输血,但血库告急,血没有申请到。患者家属着急地追问医生,怪医生没有打电话,说着说着,家属和医生的嗓门都有点大起来。“我打了,打了很多次,现在没有血,我也没有办法。等着输血的不是你一个人,大家都着急,我会一直催的,你催我没有用啊!”医生的声音里满是无奈。

“我们与患者,是一体的。有的患者觉得,医生你不重视我的命。不是这样的,你的命、所有病人的命加在一起,就是医生的命。”黄晓军教授说。

在白血病面前,病人和医生唯有并肩作战,才有胜的希望。

宽容比同情更重要

让我们回到前文中梓苒的故事上吧,无论医生还是医学,最终的目的都是为了让梓苒这样的小姑娘能够生存得更好、生活得更好。

病房中认识梓苒后的第十天,梓苒再次住进医院——一次常规的住院,被通俗地称为“养指标”。化疗是一种“置之死地而后生”的治疗方法,白血病患者通过化疗来杀死血液中的坏细胞,但同时也将自己的免疫力灭杀。化疗后的几天,梓苒的免疫力逐渐降低,到最低的时候,住在家里不够安全,需要住院在医生的密切监护下度过。有必要的时候,患者还需要输血;如果有感染发生,就需要抗感染的治疗。这一次住院的目的,就是为了平安度过最危险的时期,等免疫力相关的指标恢复,才能出院。

即便是可以在家休养的这几天,梓苒一家也处于“一级戒备”的状态。自从一年前梓苒被确诊为急性白血病,梓苒妈妈就辞职在家专门照顾梓苒。化疗后,家中能消毒的东西一律要消毒,梓苒的活动范围被限制在床上,以免接触病菌。这段时间,家里不会允许进入生人,爷爷奶奶外公外婆探望,也只能站在梓苒卧室门口,远远地说说话。生病后,梓苒休学,同班同学来看望过一次,但担心感染,梓苒现在基本只能通过微信和好朋友联系。每天,梓苒用做手工、画画打发时间。

梓苒所有的食物,都是妈妈亲手做的。为了调节口味,梓苒妈妈学习烘焙,给梓苒做各种点心吃。“唯一可以买回来吃的东西,是白馒头,买回家放锅子里蒸透,再给她吃。”

和梓苒一样,白血病患者的生活,会因为疾病而产生重大的变化,他们一边要面对病魔,一边还要承受生活改变带来的精神压力,患者家属同样如此。

梓苒妈妈说,除非必要的人,她不会把孩子生病的消息公开,她不希望旁人异样的眼光给孩子造成压力。电梯里上上下下,邻居难免会对梓苒这个不用上学的小孩感到奇怪,但梓苒妈妈坚持不透露梓苒的病情。“他们可以猜,但没有我证实,他们也不能下什么结论。”梓苒妈妈用她自己的方式保护着孩子,她说,如果有一天左邻右舍知道了实情,她会选择搬离现在居住的环境。

事实上,梓苒妈妈愿意用匿名的方式接受我的采访,已经实属难得,记者辗转联系了几位成年患者,他们都拒绝了采访。由于治疗技术的进步,很多白血病患者完全可以回到正常的生活中,特别是儿童白血病患者,长大后可以组建家庭、生育后代。但是,来自社会的误解,往往会剥夺他们正常生活下去的权利,因此,患者只能用隐瞒病情的办法,来避免伤害。

所幸,无论是医院还是公益人士,都已经意识到公众理解的重要性,正在努力架设沟通的桥梁,让普通人对白血病多一点了解、少一点恐惧。

儿童白血病患者,通常需要休学治疗,在这两三年的治疗过程中,小患者远离学校和社会生活。一位白血病患儿的母亲,给上海市儿童医院提建议,希望医院能够开设“病房学校”。这位母亲说,她10岁的女儿生病后,药物作用加上缺少与人交往的机会,让孩子的语言、运动能力减退,希望有老师到医院里来,让孩子们能够保持学习和社交能力,帮助孩子顺利返回学校和社会。

今年3月,上海市儿童医院的彩虹湾病房学校正式“开学”,从中小学来的专业教师志愿者走进病房,给生病的孩子上课。病房学校,一方面给生病的孩子提供了学习的机会,另一面,病房学校让更多人看到,白血病患儿也是可以学习的,康复后他们也能继续学业,与其他孩子没有什么不同。

中国人对病人的忌讳,说到底来自对生命的理解,我们只愿看到生,不敢面对终结。因为这种忌讳,医学承受了它不该承受的责任,病人也承受了他们不该承受的压力。

3月底的一天,记者见到王振义教授,刚提到“上海方案”对白血病治疗的贡献,却被王教授打住。“千万不要说什么巨大的贡献,我们只解决了白血病中很小的一个问题,我们运气好,正巧找到了这个方法。我后来这30年,没有找到第二个有效的治疗方案,我觉得很失败。”

这位92岁的医学大家,对医学、疾病和生命的认识,是另一个境界。

坐在堆满了专业资料的办公桌后面,王振义教授讲起了“题外话”。“科学使我们对人、对疾病了解得更清楚,通过治疗,我们的生命得到延长。但很多疾病,治疗只是让病人的病情暂时好一些。这个观念一定要让老百姓知道。人的生命很微妙,如果所有疾病都解决了,那么我们医生就可以失业了。”

王振义教授说,科学在一步一步进步,但要说彻底解决白血病问题,还很遥远。但病人对医生提出了很高的要求,高到现有的医学无法实现,“这就有了医患关系的紧张”。

“人总是要走的,很多人不认识生命,不知道活着是为了什么。”说到这里,王振义教授提起他最喜爱的大提琴演奏家杰奎琳·杜普雷,这位天才的音乐家,只有42岁短暂的生命,但却在音乐上绽放了最夺目的光彩,为人类的音乐史留下不朽的作品。

该如何看待生命?白血病患者,以及每天与白血病交手的医生们,可能要比其他人想得更多。

电视剧《血疑》留下了几句经典台词。

幸子的父亲大岛教授说:绝不能泄气,和疾病斗争,不靠我们医生还能靠谁呢?

幸子说:怎么能向疾病认输呢?我要和爸爸一起向疾病挑战。

该如何看待疾病和生命?这是一个永恒的问题。