用户情感需求层次与产品设计特征匹配研究

2016-05-05姚湘胡鸿雁李江泳

姚湘 胡鸿雁 李江泳

摘要:在产品设计领域,用户情感需求与产品设计特征密切相关。依据Kano需求模型对用户情感进行分层,然后根据Norman模型将产品设计特征进行分类,进而建立了用户情感需求层次与产品设计特征匹配模型,并运用实际案例,通过定性和定量分析相结合的方法,对理论模型进行了检验。

关键词:产品设计;用户;情感需求

中图分类号:TB472

文献标识码:A DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2016.02.0026

隨着社会的发展和进步,人们的情感需求与日俱增,对于产品设计而言,单纯的关注其基本功能而忽视人们的情感需求显然跟不上时代的脚步。因此,本文以汽车造型设计为载体,重点研究设计情感需求层次与造型设计特征之间的匹配关系,建立匹配模型,以期使设计能够满足人们情感需求提供必要的理论指导和方法论依据。

一、基于Kano模型的用户情感需求层次

人的情感需求可以分为不同的层次,例如,对于一个产品是否“雅致”,不同的人会具有不同情感层次,有人会认为有一点“雅致”,有人则会认为非常“雅致”。典型的情感需求层次模型为马斯洛(Abraham Maslow)需求层次模型和Kano需求模型。本文将采用Kano需求模型对人的情感进行层次划分。

1584年,日本学者Kano教授和他的同事们提出了一种分析技术,被称作为Kano模型。Kano模型是一种简单易行的识别产品特征或产品功能性概念类别划分的技术,在产品设计领域的应用越来越广泛。Kano模型根据用户对一些指标的反应程度,将指标进行归类,划分为基本需求层次、期望需求层次和兴奋需求层次。根据该理论,产品的兴奋需求层次的特征会让用户很满意;没有到达兴奋需求层次,也不会导致不满[1]。这些层次的特征并非用户一般所期望的,往往是用户未能表达出来的。它们有时能够给用户带来“惊喜”的情感层次。期望层次特征指这类特征如果得到实现,用户就会满意;如果没有实现,就会造成不满意。Lee和Newcomb[2]指出这种层次的特征就是“越多越好”的特征——即这种特征越多,用户就越喜欢该产品。基本层次的特征指如果没有得到满足会产生不满的产品特征。用户期待这些特征,并认为它们是最基本的。当被问及这些特征时,用户一般不会告诉公司这些需求,他们认为公司理解这是产品设计的最基本的需求。此外,还有无关层次特征,即指这方面的特征既不好也不坏,因此,它们不会导致用户满意或不满意。例如用户喜欢某软件的基本模式而非更详尽的版本[3]。

依据Kano需求模型,情感需求可以依次分为基本层次情感,期望层次情感、兴奋层次情感、无关层次情感和反向层次情感。在产品设计领域,这些不同层次的情感与产品设计特征相互对应,即某个特定的情感会对应相关的产品设计特征或特征集(见图1)。在实际产品设计中,重点需要关注的情感为基本层次、期望层次和兴奋层次情感以及对应的设计特征,故后续研究对无关层次情感和反向层次情感不作详细研究。

二、基于Norman模型的产品设计特征分类

产品设计特征存在多种分类的方法,在情感需求研究领域,Norman模型是一种典型的分类方法。唐纳德.A.诺曼作为一名设计心理学家,从认知的角度,根据大脑活动水平的高低,将人们对物品特征的情感体验划分为三类,分别是本能水平的情感,行为水平的情感和反思水平的情感[4]。其中本能水平情感的认知水平为“自动的预先设置层”,对应的产品特点主要是外形;行为水平情感的认知水平为“支配日常行为的脑活动”,对应产品特征为产品的使用乐趣和效率;反思水平情感的认知水平为“思考的活动”,对应的产品特征为用户精神层面的自我形象、个人满意、记忆等方面。

在诺曼对于设计情感与产品特征的对应关系的基础上,清华大学设计学博士柳沙将产品设计特征进一步概括为感官层面、效能层面和理解层面三个类别[5]。为了便于理解,本文直接将这三个类别描述为感官类设计特征、效能类设计特征和理解类设计特征。其中本能水平的情感与感官类设计特征关联,感官类设计特征包括通过感官刺激的方式激发个体情感体验的设计特征;行为水平的情感与效能类设计特征相关联,主要涉及“效率”、“有效性”、“可用性”等实用因素设计特征;反思水平的情感与理解类设计特征相关联,主要体现为用户思维参与的层面设计特征(见表1)。

三、用户情感需求层次与产品设计特征的匹配

在对用户情感需求的分层研究和产品设计特征的分类研究的基础上,进一步构建用户情感需求层次与产品设计特征之间的匹配模型(见图2)。该理论模型揭示了我们在设计过程中,一方面可以根据实际的限制条件或项目要求,使造型设计要满足目标群体的基本层情感,另一方面,在条件允许的前提下,尽可能追求达到用户期望层甚至兴奋层情感。无论是达到基本层情感,还是期望层、兴奋层情感,都会有与之相对应的造型设计特征相匹配,也就是说,我们可以通过该理论模型,采用合适的方法,找到与目标群体情感相匹配的产品设计特征。

四、研究设计与案例分析

本文以汽车造型设计为例,分析用户情感需求与汽车造型设计特征之间的关系。汽车造型设计特征包含感官类特征、效能类特征和理解类特征,其中感官类造型设计特征为静态的造型设计特征,效能类造型设计特征为动态设计特征,而理解类造型设计特征为个性的造型设计特征。本文只研究汽车感官类造型设计特征,即只研究汽车静态的造型设计特征。主要研究步骤如图3所示,包括用户分群,情感语义的选取,汽车代表特征部位遴选,代表车型遴选,特征部位分析与聚类等内容。

(一)用户分群

由于情感具有较大的个体差异性,故通过用户分群找到具有相似情感认知的人群是情感需求研究的重要基础。用户分群的方法有很多,通常采用人口统计学方法和心理学实验方法相结合的方式,人口统计学方法主要统计用户的性别、年龄、教育程度、个人喜好等属性,心理实验主要对用户的认知习惯和情感意象等方式进行分类。

本文采用人口统计学、镶嵌图形实验和视觉意象测评相结合的方法对目标用户进行分类。随机选取31名不同性别、年龄和专业的大学生作为目标用户,经过测验和综合分析,将31名用户分为三个情感相似的用户群,分别可描述为“稳重族”,“平和族”和“冲动族”。 稳重族主要表现为偏重理性,性感较沉稳,较倾向于自己独立思考和行动,共15人;平和族性格较为随和,其对事物的看法有自己的主见,但也较易受他人的影响,共11人;冲动族则倾向于听取自己的第六感,性格变化较大,共5人。最终选取“稳重族”作为本文情感研究的目标群体。

(二)情感语义的选取

就产品设计而言,用户情感的来源主要由产品设计特征所引起的。因此,用户的情感源于对产品的认知,产品通过其自身的形态、色彩、材质等因素,以及外在环境文化所赋予的内涵意义,形成产品与人们沟通的语言[6]。情感的传达方式包括图像、符号、语言等方式。语言是人们交流的重要手段,任何具有重要意义的概念化过程都是跟语言分不开的[7]。因此,目前心理学研究和设计研究中,用语义来描述心理感受得到广泛的应用。由于情感也是心理的意象感知,故采用语义作为用户情感的表征方式。

在跨语言的语法研究中发现,几乎所有语言都存在两个基本词类:名词和动词[8]。Givón 依据语词所表示的对象是否随着时间而变化建立起“名词——形容词——动词”的连续统[9]。名词最稳定,最不易随时间变化,动词最不稳定,最易随时间而变化,形容词介于二者之间,而且与名词和动词都有密切的相关性,结合形容词所述性状与时间的疏密程度,可以对形容词进行更深入细致的观察,用形容词来表述对象也能对其进行更细致的划分。因此,用形容词作为情感描述和表征方式是目前研究情感的重要手段。

通过研究小组的分析和讨论,决定选用形容词“现代”作为情感语义,即找出“稳重族”群体对于不同层次“现代”感情感意象所对应的汽车造型设计特征。

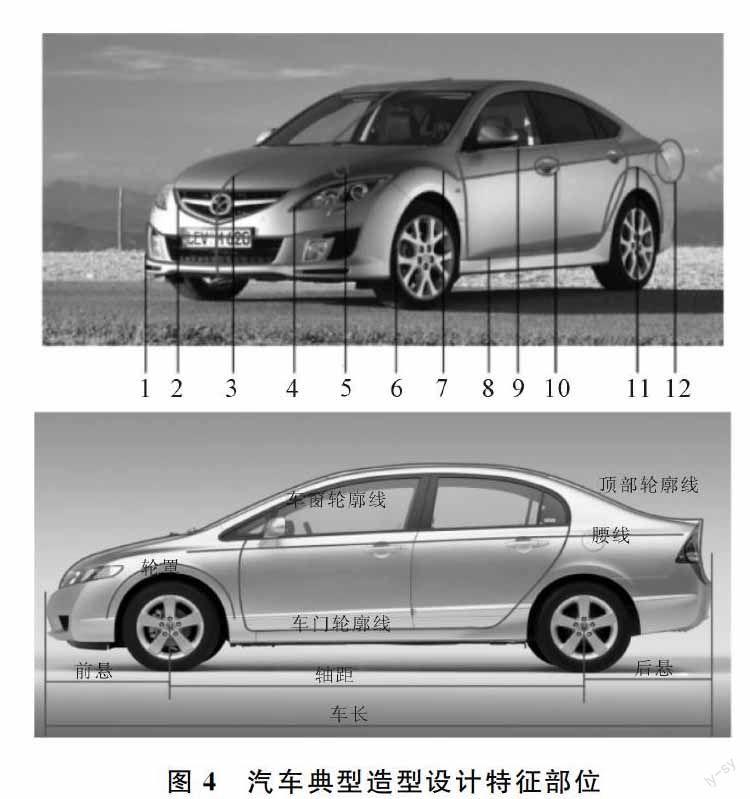

(三)汽车造型设计特征选取

通过眼动追踪实验,总结出汽车代表特征部位,吸引力排名前12位的汽车重要造型特征部位为:前保险杠、进气格栅、侧面顶轮廓线、车大灯、引擎盖轮廓线、轮毂、腰线、车门轮廓线、侧窗轮廓线、门把手、轮罩、后大灯[10](见图4)。采用问卷调查等方法,并结合因子分析和聚类等数理统计方法,从205个汽车造型案例中挑选出39个代表汽车样表。将这些汽车样表的重要造型特征部位进一步分析聚类,即为汽车造型设计特征。本文以进气格栅为例,研究进气格栅的造型设计特征与“现代”感情感意象的匹配关系。

(四)用户情感需求层次与设计特征匹配实验

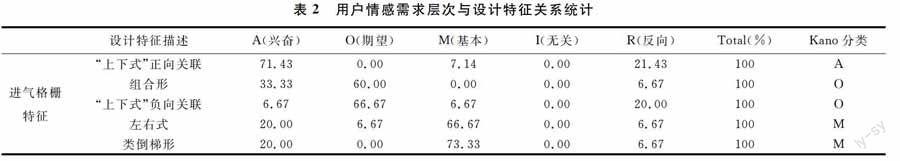

通过形态分析法对进气格栅造型轮廓的分析和研究,总结得到进气格栅的特征共有11种,包括类倒梯形、类正梯形、类圆弧形、组合形、多边形、不规则异形、“上下式”正向关联、“上下式”负向关联、左右式、左中右式和整合式。

運用Kano问卷对这些设计特征进行描述,针对“稳重族”群体,探讨他们对于进气格栅造型设计特征与“现代的”情感意象层次之间的对应关系。通过实验和调查,并对结果进行统计与分析,得到设计特征与情感意象层次之间的匹配关系,如表2所示。

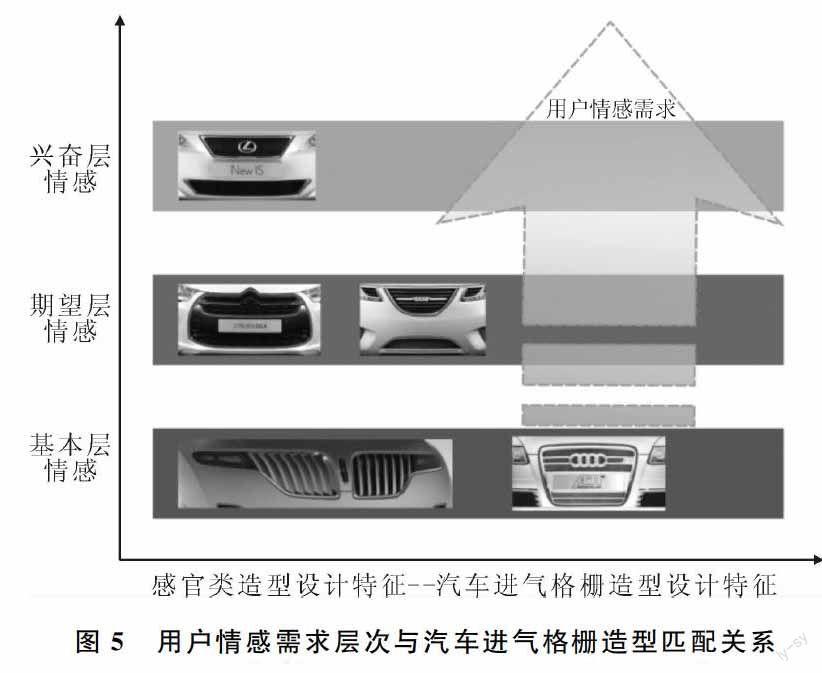

从实验结果可以看出,对于“稳重族”而言,营造汽车的“现代”感的兴奋层次,应加强进气格栅“上下式”正向关联设计特征;对营造期望层次情感,则可加强组合形和“上下式”负向关联设计特征;而对于营造基本层次情感,则需注意类倒梯形和左右式设计特征,经总结如图5所示。这些匹配关系可作为设计师的设计参考信息,让设计师能够依据项目的要求或条件的限制,着重设计特征部位,提高设计效率和设计决策能力。

图5 用户情感需求层次与汽车进气格栅造型匹配关系

五、结 语

情感是一个极具复杂性但又与人们密切相关的心理学研究课题,随着人们对于产品的情感化要求的日益提升,该课题的研究显得尤为重要。本文尝试将情感进行分层,将产品的设计特征进行分类,从而建立情感与产品设计特征之间的匹配模型,达到更有效地判断用户情感与产品设计特征之间的关系,以辅助设计及设计决策。

[参考文献]

[1]Kano,N.,Seraku,N.&Takahashi,F. Attractive quality and must-be quality[J]. Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984,14(2):39-48.

[2]Lee,M.C.&Newcomb,J.F. Applying the Kano methodology to meet customer requirements: NASAs microgravity science program[J]. Qualify Management Journal, 1997,4(3):95-110.

[3]Gu,P.,Hashemian,M.&Sosale,S.et al. Module Formation Algorithms for Product Life Cycle Configuration Design[M]. Vancouver:[s.n.], 1998:23-98.

[4]Donald Arthur Norman设计心理学3:情感设计[M].欧秋杏,何笑梅,译.北京:中信出版社,2012.

[5]柳 沙.设计心理学:第1版[M].上海:上海人民美术出版社,2009,10-12.

[6]高清汉.当前台湾产品形象定位之探讨[D].新竹:台湾交通大学硕士学位论文,1997.

[7]W.V.O.蒯因.语词和对象:第1版.[M].陈启伟,朱锐,张学广,译.北京:中国人民大学出版社,2005:1-17.

[8]张伯江.词类活用的功能解释[J].中国语文,1994,242(5):23-68.

[9]Talmy Givón. On Understanding Grammar: Second Edition[M]. New York: Academic Press, 1979:271-297.

[10]黄 琦.基于产品风格认知模型的计算机辅助概念设计技术的研究[D].杭州:浙江大学,2005,33-36.

(责任编辑 文 格)