抗联精神:百折不挠、坚忍不拔的必胜信念

2016-05-01

战争,不仅是武力的较量,更是意志与信念的较量。

在长达14年的抗日斗争中,面对不可一世的日本法西斯,东北抗日联军在极为困苦的条件下和十分险恶的环境里,坚持着艰苦卓绝的斗争。他们战斗在冰天雪地、缺衣少食的环境中,却与数十倍于己的日本侵略者长期周旋,牵制了大量日、伪军。他们靠的是什么?首先靠的就是顽强的意志和必胜的信念。抗联将士百折不挠、坚忍不拔的必胜信念主要表现为不惧条件的艰苦性、过程的曲折性和战争的持久性。

不惧条件的艰苦性

东北抗日斗争是中国战争史上乃至世界战争史上最为艰苦的篇章。东北抗联经历的艰苦是难以想象的。日伪当局为了镇压中国共产党领导的人民反抗力量,消灭东北抗日联军,每年都要集中大批的兵力和大量的物力财力连续进行“全满扫荡”和“区域讨伐”。同时,日伪统治者为断绝抗联与群众的关系,疯狂推行“三光”政策,在东北各地建“集团部落”,导致抗联将士经常陷于极为险恶的境地。东北的自然环境恶劣,冬季时间长,风雪严寒,抗联将士们经常在零下40多摄氏度的冰天雪地里生存和战斗,被冻得裂肤断指,“火烤胸前暖,风吹背后寒”,就是当时战斗生活的真实写照。由于敌人的封锁,严禁粮食、服装、火柴、食盐等日常生活用品流入游击区,部队缺粮断水是经常的,无衣无食,只得以吃草根、嚼树皮、喝雪水果腹。有时所需粮食和棉衣,得用战士们的鲜血和生命去换取。可以毫不夸张地说,东北抗日战争是在当代人类难以生存的条件下所进行的历史上罕见的反法西斯战争。

据当年抗联老同志回忆,部队因冻、饿、病而死的人数不亚于战斗减员。有的抗联部队所需的战斗物资只能依靠战斗缴获,其处境之艰难、生活之艰苦、战斗之残酷难以用语言描述。东北抗联第二路军总指挥周保中曾在日记中记述道:“白雪铺满大地,山中雪积及尺,抗日救国战士,犹着单衣水鞋,日夜出没于寇贼倭奴之封锁线,其困苦颇甚。”虽然条件如此艰苦,但抗联将士没有畏惧,没有退缩,以坚定的信念和顽强的毅力与日本侵略者进行着坚决持久的斗争。

不惧过程的曲折性

中国的抗日战争,尤其是东北抗日联军的斗争,无论其条件的艰苦性,还是斗争的复杂和曲折性,都是绝无仅有的。在长期的斗争中,东北抗日联军走过了曲折的历程,其间经历了失败—胜利—再失败—再胜利的复杂过程。导致东北抗联斗争曲折性的一个主要因素就是当时东北党的组织力量较为薄弱和日本侵略者的力量过于强大。日本作为当时世界各资本主义国家中的强国,倾全国之力,派出训练有素、装备精良、给养充足、战斗力较强的庞大部队,发动了对中国的侵略战争。

九一八事变后,日军为了扑灭东北熊熊燃烧的抗日烽火,向东北增派大批兵力,装备精良、训练有素的关东军急剧增加,最多时达70万人。除此以外,还有大批伪军、伪警察。敌人不断强化日伪统治机关,加强对抗日部队的镇压。而中国共产党在九一八事变时,全东北仅有约2000名党员,领导干部奇缺。抗日斗争最高潮时,东北抗日联军也不过3万人左右,大多没有受过正规军事训练,武器装备简陋,物资供给缺乏。敌我力量如此悬殊,极大地加剧了东北抗联的艰苦程度。抗联不仅处于敌人的重重包围之中,而且分散在白山黑水之间的广大山区,交通不便,在日本侵略者的占领区只能孤军奋战。凶狠残暴、嗜血成性的日、伪军,对抗日游击区实行野蛮的“集团部落”和“抢光、烧光、杀光”的“三光”政策等种种手段,归村并屯,严密设防,切断抗联与人民群众的血肉联系,使抗联部队衣食无着,但抗联战士却以顽强的意志和必胜的信念与数十倍于己的日、伪军长期周旋。

不惧战争的持久性

从1931年9月18日事变爆发后到1945年9月3日抗战胜利,东北人民进行抗日斗争长达14年。东北抗日联军因而也是中国乃至世界各国反法西斯部队中抗敌最早、坚持时间最长的一支英雄队伍。它比西班牙反对德、意法西斯战争早5年,比波兰反对德国法西斯早8年。

抗日战争是一场旷日持久的战争。中国能够在艰难的长期抗战中坚持到底,得益于中国共产党对战争形势和中日双方经济、政治、军事等方面的科学分析,得益于中国共产党主张实行的全民族抗战路线,得益于中国共产党提出的持久战的战略总方针和一整套作战原则,为争取抗战胜利奠定了思想根基,指明了方向。正是在这种正确主张和路线的激励与感召下,中华民族才历尽磨难而不衰,久经战乱而不散,饱尝艰辛而不屈,百折不挠,愈挫愈奋。

东北抗日联军在与日本侵略军进行的长达14年的残酷斗争中,无论是总司令、军长还是普通士兵,每时每刻都面临着饿死、冻死和战死的威胁。然而,在这样的险恶环境中,他们抱着对抗战胜利的坚定信念,始终高举抗日的旗帜,前仆后继,不屈不挠地与敌人进行浴血奋战,创造了致敌大量死伤、牵制大批敌人的奇迹,坚持战斗到日本侵略者彻底失败、迎来世界和平曙光的那一刻。

【人物链接】

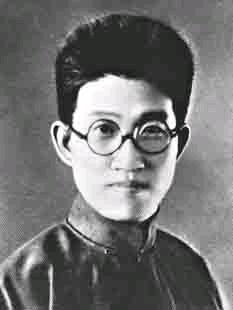

魏拯民

魏拯民,原名关有维,山西省屯留县人。1909年出生,1927年加入中国共产党。1932年春被党组织派往哈尔滨,先后担任中共哈尔滨市委组织部长、道外区委书记和哈尔滨市委书记等职。1935年2月任东满特委书记,后历任东北抗日联军第二军政委,中共南满省委书记,东北抗日联军第一路军总政治部主任、副总司令等职。1941年病逝。

金日成在其自传《与世纪之行》中曾这样描述抗联第一路军总政治部主任魏拯民:“他的外貌,很像个大学教授,是个文人型、思索型的人。若不是闹革命,他很可能是为科学研究、著书立说奉献一生的人。魏拯民,作为一个人,是位出色的优秀人物,作为革命家,也是出类拔萃的优秀革命家。他的一生,是永远为人民所纪念的崇高而壮丽的一生。”

1939年冬,东北抗日游击战争的形势更加严峻,抗联第一路军决定把部队化整为零,分散活动。魏拯民特别重视党在抗联中的领导作用,在抗联第一路军中,团以上部队设立了党委,连设支部。他采取编写政治课本、开办党员训练班的方式,加强政治理论教育,同时,还以其言传身教,鼓舞抗联将士的士气,坚定抗战胜利的信念。

1940年2月杨靖宇牺牲后,第一路军的工作重担全部落在抗联第一路军总政治部主任魏拯民肩上。3月,魏拯民在桦甸县头道溜河主持召开了抗联第一路军领导干部会议。会上,魏拯民带领大家庄严宣誓:“为了我国人民,为了杨司令,我们第一路军全体战士紧密团结,坚决继承杨司令的事业,踏着烈士的血迹,继续奋战,克服一切困难,一定把日本鬼子赶出去。”

在长期艰苦的抗日斗争中,魏拯民的身体备受摧残,患有严重的胃病和心脏病。他强忍疾病折磨,指挥部队在东南满地区继续与敌人进行顽强的斗争。由于操劳过度,环境艰难,魏拯民在抱病征战半年之后,不得不在1940年秋冬之交离开部队,由警卫排护送到桦甸夹皮沟牡丹岭二道河子密营中休养。他不顾疾病的折磨,常常昼夜不停地起草文件、书写报告、总结经验。有时,身边的警卫员不得不把他的纸张笔墨藏起来,强迫他休息。他知道自己余下的时间已经不多了,便恳求警卫员:“时间对我太宝贵了,工作怎么能停止呢?请把笔和纸给我吧!”

1941年初,敌人对夹皮沟进山的道路进行封锁,附近送粮的陈德寿老人在一个暴风雪的夜晚,终于穿过敌人的封锁线送来了粮食、盐和火柴等用品。老人看到魏拯民已经病得无法站立,仍和战士们一样吃树皮,心疼地流下泪水。魏拯民安慰老人说:“不要难过,革命就是艰苦的,咱们吃这点苦又算得了什么!你别看敌人挺凶,可是他们不能永远侵占我们的祖国,我们总有一天会把鬼子从中国赶出去的!我们还要打倒地主,解放劳苦群众,到那时候,我们就是新中国的主人了。”

在生命的最后时刻,魏拯民把自己的匣子枪和一包文件交给身边的警卫员,嘱托他们转交给党组织,并勉励他们:“你们都是血气方刚的青年,一定要战斗到底。革命全靠你们……不要难过,革命是艰苦的,要打倒敌人,就要流血牺牲,不要怕。我们的鲜血是绝不会白流的,我们的革命红旗,会插遍全中国!”