奇异大冒险

2016-04-29

云中对谈

P>PETERGORDON

Z>左壮

S>SERAPH

#Peter快步走来和我们打招呼,我们在接待区的沙发坐下#

P 你们的旅途还算愉快吗?

S 是的,虽然一路上下了些小雨,但太阳总能在我们想要它出

现的时候升起来。左壮和我去了不一样的地方,他去了基督

城和罗托鲁瓦。

Z 嗯,那里很美,我们去寻找食材了。

P 很棒,那么Seraph你呢?

S 我和另一位葡萄酒专家马丁主要拜访了酒区,我们去了马尔堡、马丁堡以及惠灵顿。

P 你找到自己喜欢的酒了吗?

S 事实上,这一次我尝到了不少非常有意思的酒,很多时候人们聊到新西兰就只是想到这里的长相思,这次我却在一路上品尝到不少有趣的黑皮诺以及口感十分雅致的西拉。其中有一款马丁堡酒庄的西拉令我印象非常深刻,它的标志很特别,是蒂芙尼蓝色的。

P新西兰的酿酒历程其实在四五十年前就已经开启了,这么长的时间已经足够让这里的人们酿出别致的好酒了。

S 你说的没错。你今天会亲自烹饪吗?

P 今天主厨会给你们准备餐食,我当然也会参与。

Z 那太棒了!

P 我现在带你们去参观厨房,然后我将和厨师一起准备食物。

第一道菜 定义新西兰

芝麻油昧增煎茄子沙拉

#Petef在厨房里制作第一道菜,事先处理好的食材经过他的巧手很快就呈现出高级料理模样,最后一道程摩是挤上芒果风昧的酱汁#

S 今天我们会尝到几道菜呢?

P 我将准备五道不同的菜,我们会一道道地上。

S 这里的菜单是根据季节来决定菜式的吗?

P 是的,新西兰是—个非常讲究季节性的国家。

#侍者端上第一道菜#

P 这个沙拉主要是以蔬菜为主,搭配菲达奶酪、荞麦和芒果。主要的调味来自白味增和酸奶,盐味则来自菲达奶酪。考虑到有人可能会是坚果过敏者,我们的所有菜式都没有坚果类食物。

S 看起来非常棒,可以说说这家餐厅为什么叫The SuaarClub吗?

P 第一家The Sugar Club位于惠灵顿,餐厅当时的老板很喜欢摩城音乐(Motown Music),歌词里总是出现“甜心(Sugar)”这个词,所以我们干脆就把餐厅命名为The Sugar Club。后来,他在伦敦又开了两家 The SugarClub,现在我们所在的是第四家。

S 这四家餐厅的菜单都一样吗?

P 完全不一样。你知道的,每个地方都有自己的特产,我可以把灵感和烹调方式带回新西兰,但是如果要把世界各地的食材带回来,那将是件很难的事情,也没法保证食材的新鲜度。因此我们的餐厅会就地取材,并且一定要应季。新西兰是一个很难进口新鲜食材的地方,这里有很多的条例不允许我们这样做。一般来说,我的餐厅会更多地选择新西兰当地的食材。这样也很好,因我在这里长大,对这里的食物很熟悉。其实,我在没去意大利旅行之前都没有吃过意大利生牛肉,也没见过它们长什么样。

S 这很有趣,即便你游历世界也依然有激情回到新西兰去发掘更多新鲜的食物,对吗?

P 当然,这里永远都有新的事物产生。新西兰的迷人之处就在于此,任何食物都是可以被接纳的,这里的气候也允许它们在此生长。

Z Peter,请用几个词来形容新西兰的味道。

P 我想应该是新鲜、纯净、原汁原味和令人愉悦。

第二道菜 三万英尺的厨师

火烧新西兰海螯虾

#厨房里,一切都有条不紊地进行着.Peter正在用喷枪处理海螯虾#

P 我在澳大利亚吃到了海螯虾,就决定把它带回到新西兰做成一道菜式。

S 看起来你经常旅行,一般来说频率是怎样的?

P 几乎一直都在旅行。我可能周二还在伦敦,周日就在新西兰了。

S 天呐,太幸福了!

P 谁说不是呢?干杯!

#大家开怀大笑地干杯#

Z 我知道你是新西兰航空的顾问厨师,我在飞机上吃到了你为他们创造的菜式,相当美味。我想知道,你是如何创造这份菜单的?

P 飞机机舱内的湿度不够,所以我认为保持食物的湿度非常重要。好的风味再加上一些特殊的食材,也许这就是我们成功的原因。我经常坐飞机,大约搭乘过五十条不同的航线一当我想要享用沙拉的时候,我要的就是真的沙拉,而不是只用西红柿堆砌出来的替代品。假设能用一些柠檬汁浇洒在蔬菜上,或者是一些坚果调味汁,再用270℃的温度煎上一些土司,就能感受到所有的风味全部融合在一起的美妙。飞行是枯燥的,尤其是12小时这样的长途旅行,因此我会认真地考虑那些将吃到我的飞机配餐的人们,他们想要什么?比如我自己,如果遇到晚班飞机,我想要的就只是一碗热汤。至于早餐,我觉得人们会想要更有趣的体验,所以我们会做一些培根卷,再配上炒鸡蛋或一些甜的食材,让口感变得多元化。我们几乎想到了所有人的基本需求,包括独自旅行的人,还有很多其他目的的旅行者。

S 你也热衷于葡萄酒的搭配吗?

P 我知道一些酒水的知识,但我们有更专业的人来负责这些。我18岁的时候本来想成为一个酿酒师,但是后来发现我更想成为一个厨师。在我长大的地方有将近四万名居民,却几乎没有餐厅,每个人都会在自己家种些蔬菜。我和爸爸在整个夏季的晚上都会出海钓鱼,我们会开船去撒网,到了时间再去海边收网,每次都会带回来不少海鲜。

S 这才是真正的生活啊!你最喜欢的新西兰葡萄酒是什么?

P 应该是Ata Rangi酒庄的黑皮诺,这个酒庄也是最早将黑皮诺葡萄品种引进到新西兰的。

第三道菜 真正的融合

小龙虾配马尔堡藏红花扁面条

#第三道菜上桌。小龙虾和扁面条的组合看起来非常可口#

Z 新西兰文化对你的烹调体系有什么影响?

P 这里的文化确实对我影响很大。比如,我也很喜欢意大利菜,有一次我做意式烩饭,放了一些柠檬草在里面,然后我的意大利朋友很惊讶地说:“你不可以在意式烩饭里面放柠檬草!”然后我说为什么不呢?他说因为意式烩饭是意大利菜,意大利人不在烩饭里面放柠檬草。然后我说,哦,对不起,其实大米也不是意大利产的,是中国食物。所以你看,其实这都是融合菜式。相比起来,新西兰就很开放,在这里我们烹调食物没有任何的习俗需要去讲究。这也就让我们更有探索精神。新西兰为融合美食打造了一个完美的温室。就像越南人做法餐一样,很有创意,也很美味,但是法国人就不喜欢,他们会觉得这些东西没有遵循他们的习俗。

S 很多传统国家的人都很固执,尤其是法国人。(笑)

p 新西兰真的很自由,小时候我就很喜欢尝试不同的食物,并且将它们融到一起。

Z 你写过关于融合美食的书吗?

P 有的,叫作《融合美食:烹饪之旅》(Fusion:A Culinary Journey)。

S 你是否认为新西兰更容易接纳其他的饮食文化?

P 总是会有人不适应融合菜式。你看,法国人和越南人其实都有自己坚持的饮食传统,但他们也互相吸收了各自饮食习惯里的优点。所有的食物都是融合的食物,就像意大利菜。他们会用很多的番茄、马苏里拉奶酪和罗勒。而番茄产自南美,罗勒是印度的,水牛奶则来自中国南部——正是来自不同地域的食材让食物不断演化。

Z 你在奥克兰和惠灵顿都有工作经历,这两个地方的人们对食物的要求会不一样吗?

P 我22岁离开的澳大利亚,然后开始了12个月的旅行。我在新西兰、马来西亚、泰国和尼泊尔分别待了两个月,接着是缅甸、孟加拉国和新加坡,最后三个月在印度,那时我便产生了要做融合菜系的想法。当我再回到惠灵顿的时候,我就开始尝试做融合菜式。惠灵顿人很有激情,也很不寻常,我选择惠灵顿开始试验是因为我看到了更好的前景。惠灵顿的风格就是很古灵精怪的,音乐、艺术、餐厅和这里的人都很有性格。相比起来,奥克兰的餐厅氛围是更有表现欲望的,奥克兰和惠灵顿的关系就像是纽约和洛杉矶,或者悉尼和墨尔本。不过,现在人们游历各地,最后还是会回归到相同的东西上。

#侍者端上第四道菜,Peter示意我们趁热吃#

S 这些年来,新西兰的食物经历了怎样的变化?

P 传统的新西兰食物和英国食物很像,基本上都是肉类、土豆和卷心菜,很无聊,也不那么美味。但是现在你去超市可以买到世界各地的食材,所以烹饪方式也由无聊的英式烹饪转变成当代的、融合了各国饮食文化的烹调方式。大量的移民来到这里,同时也把他们的烹调方式带到了这里。与此同时,新西兰人也开始热爱旅游。在20世纪70年代,15岁的我要去另一个国家探望我的姐姐,我需要向政府申请并为此缴纳一笔费用。现在的新西兰人会去世界各地游历,所以他们知道一份好的意式烩饭是什么味道。

Z 这里的餐厅在五十年前是什么样的?

P 非常糟糕,如果你想喝葡萄酒必须去酒店,只有酒店餐厅才有酒水执照。那时候要申请酒水执照是很难的,因为政府不希望民众过度饮酒,因此会收取高额费用。菜式也很无聊,厨师大部分都是英国人和德国人。如果要去高级餐厅,基本就是法餐厅,法国菜就是人们心目中的高级菜,但是没有真正手艺不错的法国厨师。有些地方也会供应新鲜、简单的食物,但是人们不会花钱去那里吃饭,因为他们会觉得自己在家也能做。

Z 你可以预测一下新西兰美食未来的发展形势吗?

P 我觉得很难想象,现在有很多的中餐厅,包含了云南、四川和海南菜。原本意大利的餐厅里几乎都是意大利厨师,而现在很多年轻的新西兰厨师也会选择开一间意大利餐厅。这里总会有做简单食物的餐厅,当然也会有一些充满了实验性的餐厅。很多人问我为什么要开一个高级餐厅,因为现在的人们更喜欢去氛围轻松的餐馆吃饭。是这样没错,但高级餐厅也是必不可缺的。所以,真的很难想象未来的发展,一切都发生得太快,还没来得及去适应就又有新的事物冒出来了。

第四道菜 变化与未来

牛排搭配烟熏土豆泥和炸牛脸肉块

第五道菜 地球上最年轻的国家

自由农场咖喱猪肉

配香菜、薄荷、花生和辣椰浆

#侍者端来一个盛满食材的碗,然后在我们面前向碗里浇入7热热的汤汁#

P 这道菜是咖喱猪肉,我们用了辣椰浆去烹制。

Z 一个有趣的组合。

S 食物在新西兰的历史中扮演了什么样的角色?

P 新西兰是英国殖民地,和澳大利亚不同的是,英国人来这里主要是为了获取食物——新西兰几乎相当于英国的农场。如果不是因为对食物的需求,新西兰会成为一个完全不同于现在的国家。

S 新西兰食物的特点之中最吸引你的是什么?

P 食物味道的纯净,就像一瓶非常纯净又清冽的白葡萄酒依然饱含复杂度一般。想象一下用一瓶新西兰的长相思搭配来自马尔堡南部的青口,这就是一个极佳的组合,我们的羊肉和黑皮诺也是非常经典的搭配。这里的羔羊是完全散养的,羊肉的味道非常好,我们的黑皮诺藤也很年轻。我们是一个年轻的国家,也是世界上最晚被人类征服的土地,所以我们对食物的探索更具有开放性。七百多年前,毛利人才刚刚来到了这里。我的太祖母活了102岁,我记得非常清楚,她的外公和外婆是第一批来到新西兰的白人之一,并且我们家族也是第一批白人和毛利人的混血,而这些都是并不遥远的事情。因此,我们没有沉重的历史包袱,不会有人告诉我们不可以做这个、不可以做那个。

S 很高兴今天和你聊到这些。

P 你们想吃甜品吗?

S 为什么不昵?

#peler为我们安排好甜品——黑巧克力配抹茶蛋糕以及花生酱冻糕配黑莓果冻。然后和我们拥抱道别,赶去下一个地点#

食物猎人

石灰岩山猎露人

云高风清的秋季,怀帕拉(Waipara)小镇上的石灰岩山(Limestone Hills)农场到处是蓝天白云夹杂着草木和泥土香气,处处能听见森林里的啾啾鸟鸣,而树叶的颜色从不重复。这里距基督城仅一小时车程。20年前,农场主人杰拉茨.雷诺登(Gareth Renowden)花了65万纽币(约¥300万)买下十公顷的山地和其中的山居,开始种葡萄、酿酒。12年前,他引进了几百棵适合松露生长的树——松树、橡树和榛子树,然后开始等待。三年后,收获季节如约而至。

杰拉茨的松露猎犬是一条泰伯伦(Tuberina)犬,它的名字叫罗茜。三个月大的时候杰拉茨就开始训练它找松露的技能,把丢出去的球叼回来,然后用奶酪代替球,继而把奶酪藏起来让狗去把它找出来,最后用小块松露代替奶酪,让它找到并挖出来。六个月后,罗茜首次出山就收获了价值五千纽币(约¥24,000)的松露。欧洲人喜欢用小猪找松露,不过狗、兔子、老鼠经过训练也都可以胜任。

去挖松露前,杰拉茨切了些袋鼠肉块作为罗茜的工作奖励。我们走过一片有木梨和野梅的树丛,果子落了一地,四周都是石灰岩山和高深的溪涧。最后,我们看见了那块被杰拉茨称作“后花园”的地势较高的山地。“你们瞧,这里就是石灰岩山,复杂的生态环境给松露的生长提供了特殊的营养。每一种树下产的松露品种不尽相同。在一片四百多平方米、有23棵树的黑松露产区,可以年产三公斤左右的黑松露。黑松露对环境很挑剔,更需要精心呵护,售价可达三千美元(约¥20,000)一公斤。而另一边百平米大的土地上生长着年产十公斤的勃艮第松露,它们只需三个月即可成熟,产量高,最大的有半公斤重,因此售价只有每公斤1,000美元(约¥6,700)。法国白松露一般在夏末生长,一直到冬季,松露的味道会越来越大,直到被发现。”

橡树下,一片杂芜的草丛间散落着一颗颗橡树果子。我们准备开始在这里找松露。杰拉茨警告我们站在垄外,以免不小心踩坏松露。“罗茜,找呀,松露在哪儿?”罗茜的鼻子紧贴着地皮,紧促地呼吸着。突然,她的爪子开始猛烈地在草丛里刨了起来。只刨了几下,杰拉茨便手疾眼快拉开它,用一支手掌长的松露耙从坑里翻出了一颗鸡蛋大小的黑松露。他麻利地用手掸掉大块的泥土,一块棕黑色、表面带有颗粒状凸起、被人们称为“黑色黄金”的松露便沉甸甸地呈现在我们眼前。他立即把松露放进塑料袋密封,带些泥土的松露会继续增加香气。罗茜的鼻子很灵,但她并不知道松露是否够大,有时候会挖出来一颗很小的。松露一旦暴露就不会继续生长了。这里的一级品全部出售给澳、新大城市的高级餐厅,受损的、太小的则卖给苗圃,或自制松露黄油酱或松露油。“市场上的松露油都加了化学增味剂,虽然闻起来味道浓烈,但整体味道不如天然松露丰富。”

大约半小时的样子,罗茜就为杰拉茨采集到整整两小袋松露。

1993年,新西兰收获了第一颗人工养殖的松露,随后越来越多的人进入松露种植业。杰拉茨认为,即便如此,市场尚未饱和,南北半球的季节差也能促进松露的反季供应。尽管不同品种、生长环境相异的松露味道略有不同,但整体上大同小异,可每位松露种植人都会认为自己的出品最好。“种松露的人必须是爱松露的人,从种树一直到收获往往需要3~10年的呵护与等待。业内人士会这样说:‘上帝、国王和猪都会垂涎松露,在松露面前我们宁愿变成幸福的猪。”’杰拉茨说。

在回来的路上,罗茜一路享受着纯天然沙拉和榛果。我们发现松露产区四周用铁丝网围墙,防止兔子偷食,还要在山上投放能毒死兔子的药。有些鸟不吃法国黑松露,但它们会偷吃别的品种。一方面,没有这些捣蛋鬼,松露孢子就不能传播;可另一方面,这些捣蛋鬼也会把松露吃得一干二净。

莫图瑙海滨抠海产

莫图瑙岛(Motunau)在坎特伯雷区东岸,风景不错却鲜有游客。岛上的壁虎历来是生物学家们的研究对象,据说最年长的壁虎有53岁。一脸络腮胡子的基督城生物学家彼得正准备出版一本关于南岛香料的书。他一路低头观察通往海边小路旁的杂草,不时会揪下来几片叶子放进嘴里尝尝味道。他告诉我们,基督城好多高级餐厅都喜欢用当地食材做菜。“第一次来最好先在野外走一圈,才能知道盘子里究竟装了些什么。厨师们喜爱的香草其实就来自河沿和海边,瞧瞧,这是蓍草,这是西洋菜、小茴香、锦葵、野菠菜、野枸杞……”

彼得还强调,来这里的外国游客们听到最多的是两个词——卡瓦卡瓦(Kawa Kawa)和麦卢卡(Manuka)。卡瓦卡瓦是新西兰特有植物,是毛利人的传统药用植物,略苦,叶子带虫洞才是最好的。当地某种鸽子喜欢吃卡瓦卡瓦的果实。说起鸽子,我在路上听到一个笑话。据说—种叫木鸽的新西兰岛鸽子喜欢吃梅子,每到梅子成熟的季节就把自己肚子塞得满满的在树枝上睡大觉。吃太多了不消化,梅子会在胃里慢慢发酵,鸽子们会醉,有的还一头扎到地上。不过你如果乘“鸽”之危把它们拿回家炖了,新西兰人可能会很不高兴。麦卢卡是一种树,叶子和花都很小,树枝可以烤鱼、做精油,花季的蜂蜜更是岛上名产。

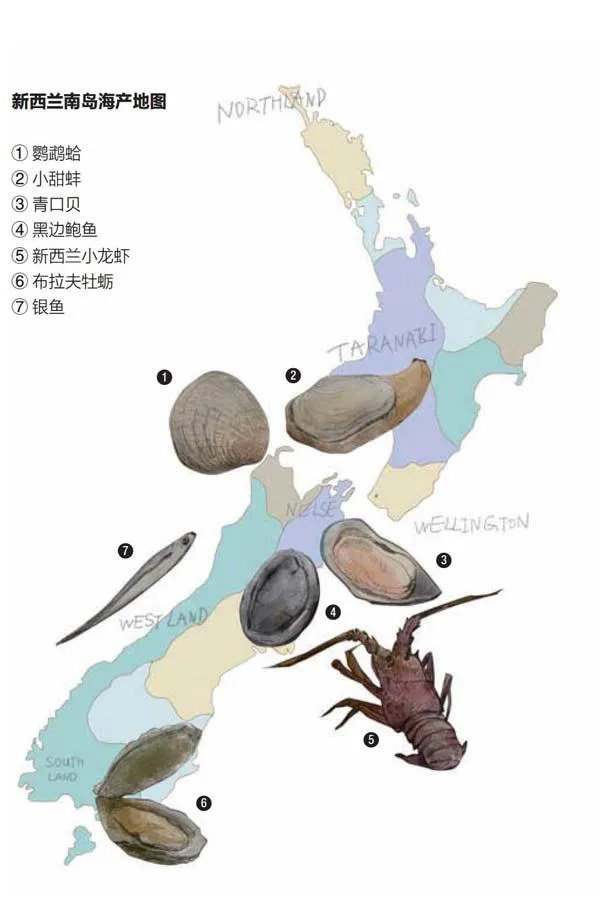

泛着灰白色的石灰岩地貌一直延续到莫图瑙海滩,大片的巨石全都雪白得一尘不染。不过它们似乎不那么坚硬,被海水冲洗过后表面有一个个小孔,我甚至在一块带着白色泥巴的巨石缝里抠出了一颗完好无损的贝类化石,形态、纹路栩栩如生,彼得说它至少也有千万年的历史。他介绍说,岛上各种贝类很多,其中青口贝(Green Lipped Mussel)是最出名的,毛利人几百年来一直在吃。

还没涨潮,阳光正足。我们在很大块的鹅卯石堆的缝隙里不时可以看到各类海藻的碎片,有“海神项链”美誉的新西兰裙带藻(Wakarne)和球胆巨藻(Bladder Kelp)。我们还发现了好几条几个人都抬不动的棕色巨藻(Bull Kelp),彼得说有人会把巨藻拿回家烤肉吃,烤完就扔掉,只取巨藻的味道。他边说着边用军用小刀割下来几块,自己先放嘴里嚼了嚼,又让我们品尝。巨藻有淡淡的海水味道,能嚼动,但叶子并不如想象的那么嫩。

我们继续在嶙峋的礁石间行走,无意间发现许多小鲍(Paua)。彼得说,得用手快速拔下来,一次不得手鲍鱼会死死黏附在礁石上,除非把它身上的通气孔堵死才能得手。他用手指了指大海的方向:“如果潮水再低些,那儿能捉到更大的。”我们把捉到的小鲍递给彼得。他帮我们摘去内脏,用海水洗了洗,又装回鲍壳。鲍肉偏暗,鲜脆可口,沙爽的海的味道。

菜园到餐厅零距离从离大海不远的街边路过的话,你可能会看见这家店,但它很小,也不怎么起眼。自新西兰排名第一的Cuisine杂志评选它为新西兰年度最佳餐厅后,这里的客流络绎不绝。Roots餐厅正门直通后花园。五年前基督城大地震后,朱利奥·斯图拉(Giulio Sturla)在一片凌乱废墟中开辟出这块地,从后门一直蔓延到半山腰,藤蔓交错,专门种植有机蔬菜和瓜果为餐厅提供食材。

“瞧!餐厅开业前我先弄了这个菜园,现在我们每天都离不开它。除了现摘现做,我们还会把食材储藏起来备用。花用醋腌制,夏天吃叶,冬天吃根。很多菜式的灵感都来自菜园,不同的季节产生不同的创意。”斯图拉告诉我。一提起餐厅的理念,看起来睿智又端正的斯图拉立马变成一个颇受小姑娘们青睐的那种哲学家侃侃而谈:“我们到野外采集自然食材,进货也非常谨慎。为了可持续发展,我们不用天然气,因为南岛都是利用风力、水力发电的,没有污染。”

终于开餐了,我们在Roots餐厅的五道菜里重走了野外采集之路。前菜是新西兰黑边鲍、蛋清豆腐、后院刚采的核桃,盘子底用海边的鹅卵石和巨藻配饰,活脱脱一个莫图瑙海滨。奶泡菊芋球配海藻和鸭胸肉配南瓜泥、本地葱犹如素颜美女搔首弄姿,后院里种植的洋姜口感很像马蹄,酱汁的原料有海藻、松子和榛子浆、西洋菜。菜品上的小花都是用自己酿造的苹果醋腌的。主菜是煎小牛肉配两种口味的甜菜根和渍香菇。甜点是泥沼桑葚巧克力蛋糕。听说我不吃咖啡和巧克力,斯图拉眼珠一转,几分钟后便端上来一道奶皮包烤斐济果配冰激凌,这几种食材的混搭滋味真是让人脑洞大开。

毛利食事

“Kai”是毛利人对食物的统称,他们认为丰盛而又天然的食物是拜诸神所赐。在某些部落的毛利人看来,和他们一起进食之前你是异乡人,一场宴会之后你才有可能成为他们中的一员。有时候他们会在餐前祈祷(Karakia)来开启对森林和食物之神的感恩仪式。有学者发现,历史上的毛利人主要靠野外狩猎、采集和种植获得食物。近百年来,毛利人的饮食受欧洲移民的影响很大,不过一些部落还是把他们的烹饪传统保留了下来——比如著名的窖食(Hangi,用热石和木条为热源在户外挖坑烹饪)烹制包括羊肉鸟(小的黑海燕,味道像鱼)和海鲜(如Pipi贝、Tuatua贝和Kina海胆)等当地食材,形成了独特的新西兰味道。

新西兰有特殊的地热资源。北岛著名的地热观光城罗托鲁瓦(Rotorua),空气中胶着着浓浓的硫黄味儿,沸腾的地热温泉的温度可达70℃左右,以前毛利人用它来给能预测未来的祭师沐浴,也有人用它来烹煮食物。那时毛利人并不知道温泉水里含有大量的有害矿物质,近些年政府不断倡导新的饮食方式,这种传统方式才慢慢禁绝。不过这种特殊的生态环境滋养了新西兰特有植物麦卢卡树,撸下一把麦卢卡叶子,用手搓烂,闻一闻,据说可以消减空气中刺鼻的硫黄味。毛利土著早在几个世纪前就已经发现麦卢卡树是—种神奇的药用植物,常被用于治疗各种皮肤病,依照含有“活性物”多少来定价的麦卢卡蜂蜜也是非常受中国人欢迎的礼品。毛利人还用麦卢卡熏鱼、鳗、鸡。熏鱼的时候要撒红糖,基本不放盐,味道奇特。向导告诉我们,毛利人对食物的信仰和中国人药食同源的想法很相似。每年的中国春节是罗托鲁瓦最繁忙的时候,很多中国人选择在这里度过新年的第一天。

我们在塔玛基毛利文化村(Tamald Maori Village)还体验到极具波利尼西亚风格的地窖美食。毛利人先在地面挖一个大坑,坑的大小依据食物的量而定。然后用劈柴把数块很大的圆石烧热。能熟练制作窖食的小伙子们对石头和木材的选择也有讲究,因为它们会最终影响食物的味道。这期间开始准备食材,通常有青口贝、羊肉、抹上麦卢卡蜂蜜的鸡以及库马拉(Kumara,甘薯)、南瓜等食物,蔬菜要放在肉上面并用麻纱布裹好,再把食物装进铁笼子。等石头烧到足够热,迅速放置到坑底,把准备好的食物笼子放置在石头上,撒上一些大盐(不过这是最时髦的吃法,据说以前毛利人是不放盐的),蒙上厚厚的麻被,填上土,让食物在地窖里烘烤3~4小时。石头差不多凉了,食物也做好了。开挖的那一刻,大家都很兴奋,众人的表情像是在进行一场庄严的宗教仪式。揭开被子,蒸腾出一股浓浓的柴火、泥土、石头和肉、蔬菜的混合香气。

一个年轻毛利女人对我说:“如今炸鱼薯条和麦当劳把我们的生活改变得太多了,很多人长期摄入高热量,因此患上肥胖症、糖尿病、心脏病甚至癌症。”我又向她打探为什么毛利人不喜欢吃盐。她干脆地答道:“因为我们以前就不吃,盐是欧洲人带来的调味品。”值得一提的是,餐后甜点我们尝到了风靡新西兰的奶油水果蛋白饼(Pavlova):酥脆的蛋白粉作底,细滑的奶油和清爽的奇异果、斐济果(Feijoa)、百香果以及草莓叠在一起,充满岛国浪漫气息。澳洲和新西兰曾经为帕夫洛娃的发明权长期争论不休。搭配著名的毛利卡瓦卡瓦茶散发出淡淡的自然清香。

毛利人是天生的艺术家,不但在编织、木雕上取得了很高的艺术成就,还个个能歌善舞,宴饮之际更是少不了歌舞助兴。表演者通常会要求食客们一起互动。一个吉他手演唱起一个美丽的爱情故事:很久以前,一个姑娘爱上另一个部落的男子,但族人不准他们相爱。姑娘渴望与自己心爱的男子相会,在一个漆黑的夜里,把各种漂浮物绑在自己身上,在冰冷的河水里游了五公里,终于到达对岸与隋人相会。

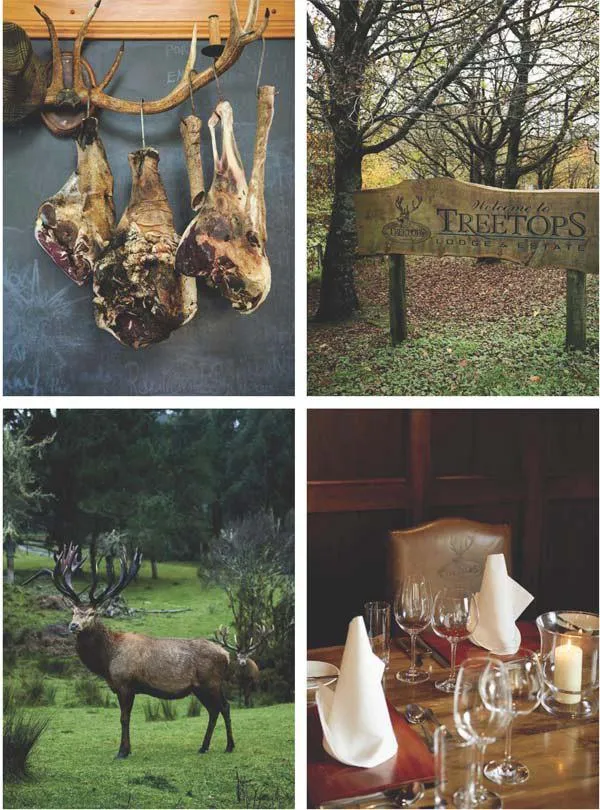

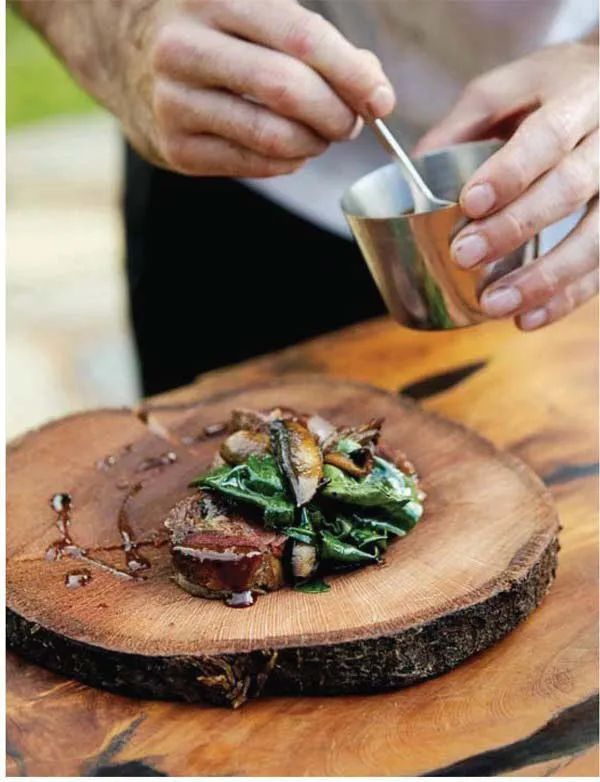

树顶美食家

距罗托鲁瓦不远的地方有一座叫树顶精品度假屋(Treetops Lodge)的“侏罗纪庄园”。我们的车从大门一进去,便开始了一场约一千公顷野外世界的探险之旅,巨大的菜园和牧场旁停放着数辆直升机,越野车在小溪和沟壑之间纵跃,每个人都解开了安全带和车子一起舞动。牧场上充斥着诸如马、鹿、水牛、羊驼、猪、兔子、野鸡、鹧鸪、鸭子和叫不上名字的怪鸟。听当地毛利人说过,遇到一种尾巴张开的扇尾鸟(Fantail)时一定要躲远点儿,它会带走你爱的东西。遇到怀孕的水牛千万不要靠近,被惹怒的扇尾鸟甚至会掀翻你的越野车。

通往山顶的路上有好几条步行路,游客还可以在这里钓虹鳟鱼、狩猎。我们继续前行,蜿蜒曲折的山路两侧青苔延延、泉水潺潺,天空被令人窒息的参天古树和大型蕨类植物严严实实地覆盖。好在罗托鲁瓦是座硫黄城,没有蛇患。庄园里爱微笑的毛利人光头大厨Eru胸前挂着一块绿玉,他说玉石能给他带来好运,去森林里采集食材也会用它来切割植物。他以制作融合传统毛利菜和现代法国菜的新型菜式而闻名天下,连威廉王子和凯特王妃都对他那道“蕨片小龙虾”赞不绝口。

我向Eru请教为厨之道。“很简单。”他笑着说,“对我们毛利人来说,自然是最好的味道。我们要做的是让自然的食材在最佳的时候以最佳的方式呈现给客人。我经常把打猎的人剩下的肉腌起来,每隔一段切一片尝尝口感,在它们最美味的时候吃掉。我们还经常吃活的Huhu Bugs(天牛甲壳虫的幼体),白色的,烤一下下威士忌酒。”我想请他演示一下制作“蕨片小龙虾”的全过程,他欣然答应,顺手抄起一只草编叵篓引我走了出去。Eru把整座山上的“雨林”都当作了自己的菜园子。为了防止野鸡偷吃,他在门口用铁网养了一大片诸如薄荷、水芹之类的厨用香草。林里有很多不知名的植物和数个种类的蕨,银蕨叶子的背面反光,在有月亮的夜晚毛利人拿它当手电筒用。Eru像猎人慢慢靠近猎物一样搜寻着,费了好大劲才找到—颗可以食用的蕨,不禁惊呼了一声。他告诉我们:“为了以可持续发展的方式攫取森林里的食材,要有足够的经验才能判断蕨是否嫩到可以吃,还有长度,还要用温柔的方式折断,把剩下的那部分放到地上让它继续生长,一年后它又会长大。嗯,有些人做菜靠量器,而有些人用这儿。”Eru用手指了指自己的心口窝:“这是两种完全不同的烹饪方式。”

找食材是件很需要经验的事,有机会他想利用先进科技设计一款手机软件,用卫星信号来定位搜寻身边的食材,哪儿有胡椒,哪儿有能吃的蕨类,那就方便多了。为了给我们做茶,他又折了两片卡瓦卡瓦叶子,说只摘两片就足够了。斐济人也喜欢吃,不过他们吃根,把整个植株毁掉做浓汁饮料,而毛利人只吃叶子。“我们的原则是take what we need not what we want(按需取用),即使找不到也不强求。每当我获取了满意的食材,我总是要祈祷。不是为了给人看,也不一定要发出声,只慰藉自己的心。”Eru说,“通常我并不是看到什么能吃就采回去,而是要看今天想做什么,吃多少采多少。每当我在别处吃到好吃的搭配,我就会记住它们的味道,然后用这里的食材来重新组织、搭配、模仿,制作出Treetops的特色菜。”

我问他是如何做起厨师的,没想到还引出一段传奇故事来。Eru是地道的毛利人,17岁前从未走出过森林,他的烹饪知识完全传自他的奶奶。那时候毛利人没有糖、蜂蜜和盐,很多人家只用海带汤调味。操作台只是一个大木墩,切生菜在一边,切肉在另一边。17岁之后,在他的记忆中,那时毛利人开始在烹饪后的食物上调昧而不是在料理之前,比如抹蜂蜜、盐、黑胡椒。他刚刚学做厨师的时候惊讶不已,烹饪居然还要用到那么多的调味料。他认为这些法子都是英国人想出来的,毛利人的食物在渐渐消失。他想尽力还原毛利人的美味,比如从前毛利人做Dashi汤(一种高汤)的时候要搭配一种像粗粗的山药棍—样的“树白菜”,百分百野生,九百年间从未有人工种植,可惜很多毛利人都把它忘了,因为麦当劳太方便。

回到厨房,Eru把蕨茎分成两份:一份切薄片,用长相思干白、糖和苹果醋腌制一下,用油炸成脆片:另一份只切片。Eru取出毛利人的小龙虾(Koura),用黄油、蒜末和树番茄(Tamarillo)酱轻轻煎熟后摆在盘中,撒上白色的牛油果粉模拟蕨类植物清晨里的雾霜,再点缀上“蕨菜两吃”。这道菜满盘真切的森林味道,蕨片里浓浓的胶体和着小龙虾的丝丝焦香,裹挟些许树番茄野气的酸甜,完美的味道组合令人久久难忘。晚餐结束后,我们每个人都喝了些黑皮诺,你不知道的毛利文化

黑提基

绿玉曾被雕刻成各种各样的工具,也被广泛地

用于珠宝首饰的设计。

最有名的是黑提基(Hei tiki)——绿玉护身符。象征力量和永恒,作为代表酋长身份地位的佩戴物,也成为缔造和平的佳礼。

黑边鲍鱼

新西兰独—无二的黑边鲍鱼壳,具有独特的彩虹般的蓝绿色光泽,更稀有的甚至呈粉色。这种鲍鱼可以活到40岁以上,壳可以长到20厘米长,黑鲍鱼肉可食用。毛利人用鲍鱼壳制作图腾雕刻的眼睛。

卡瓦卡瓦

卡瓦卡瓦是新西兰独有的小叶,那是毛利人的传统药用植物,略苦,叶子带虫洞才是最好。

毛利人用它的叶子泡茶,可用于治疗痤疮、跌打损伤以及缓解牙疼。

害食

极具波利尼西亚风格的地窖美食,在地面挖一个大坑后把石头烧热,把准备好的食物笼子放置在石头上,蒙上麻被,填上土,让食物在地窖里烘烤3~4个小时。石头差不多凉了,食物也做好了。

储存食物的小屋

这种吊脚楼似的小屋子通常建在毛利人主屋的旁边,用于储存食物。无遮拦的建筑形式便于通风,架空的设计既能避免潮湿,还能防止野兽。

Eru高兴地邀请我们到客厅里一起“Mihimihi”(毛利人礼节,正式的欢迎仪式之后增进了解的聚会活动)。壁炉里的火很旺,Eru和他的朋友们逐个做过自我介绍,一起弹起吉他唱起了欢乐的歌曲,然后客人也要依次站在前面自我介绍、表演。在极其欢快友好的气氛中,宾主还会互相行“碰鼻礼”,那是毛利人对待宾客的最高礼节。

Eru再次讲起他的行厨理念:“你的情绪会渗透到食物里。饮食是快乐的事情。我想让顾客通过菜品体会到,我给他们的食物是快乐和幸福的,是能带来健康的。我给他们做的吃的都是药,毛利人的药,我让每个人都吃下健康快乐,我在与他们分享最美好的东西。”Eru的奶奶不仅是他的厨艺启蒙老师,更教会他一件事,每次和朋友们聚餐结束都要说一段让朋友们温暖的话。Eru认为生命中最重要的事有三件:真诚、爱、勇敢,其中爱最重要。他送给我们的话是:让阳光照耀你生命中每一条道路,让大海的粼光像绿石一样熠熠闪烁,让和平与安宁像爱一样恒广传播。

酒香满径

我们从奥克兰一路向南,转机到了布兰尼姆(Blen-heim),这个位于南岛最北端著名葡萄酒产区马尔堡的中心城市。说起布兰尼姆这个城市,几乎无人知晓,只是因为马尔堡(Marlborough)出名才有人知道,据说当地政府正在考虑把它改名成马尔堡,这倒也不是个坏主意。

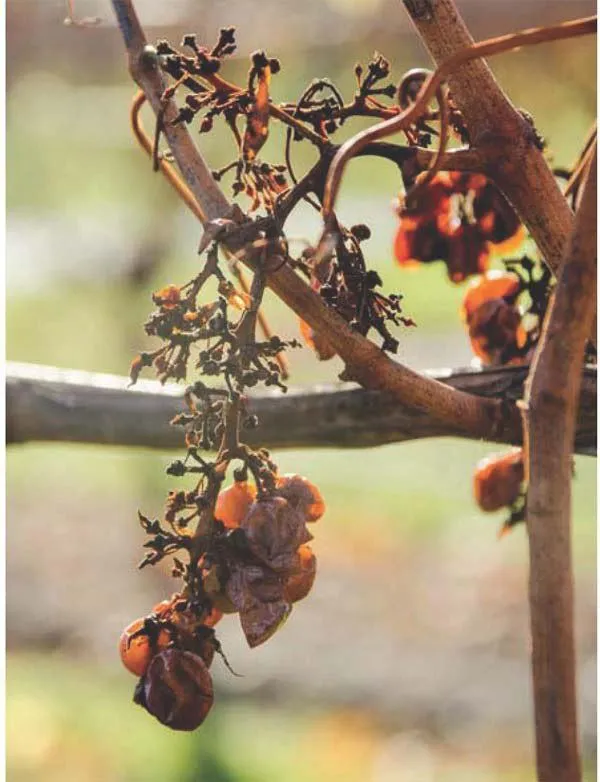

既然是新西兰最著名的葡萄酒产区,我们住的酒店自然也和葡萄酒有关,名字就叫马尔堡酿酒者别墅(Marl-borough Vintners Hotel),它也是由酒庄改建的。葡萄园包围着几间客舍,窗外是秋天满满的金色。离晚饭时间还早,我们绕着葡萄园里小跑了一圈,刚采完葡萄的葡萄园仍然带着一些活力,在纯净的空气中,也隐约可以闻到葡萄的诱人香气。

这家酒店也是当地葡萄酒农聚会晚餐的地方。我们去的时候,旁边正好还有一个美酒聚会,欢乐的笑声和酒香一起透过墙壁,飘到了我们的餐厅。酒店的美食好吃得让人惊异,餐厅也深知爱酒人的胃口,份量十足,做得也入味,一看便知对餐配酒做了很多功课。不管前菜的虾、带子,还是主菜的鱼、牛肉,都是美酒的良伴(Wine-friendly)。

大家知道我是靠喝酒为生的,要我点一瓶红酒,我也没有推辞,点了一瓶亨利酒庄(Clos Henri)的基本款黑皮诺。这是家在法国卢瓦河谷的酒农来马尔堡酿的酒,即使是基本款,也可以感受到一些细腻和优雅。这是我第二次来马尔堡,这里的酒对我来说早已是轻车熟路。走出餐厅,外面已经是星空朗朗。晚秋有些寒意,却更衬托出这里的清静。南半球的繁星是否和北半球看到的不一样呢?

农场里的葡萄园

马尔堡产区也分为不同的子产区,大家熟悉的品牌很多来自怀劳河谷(Wairau Valley),而向南越过威瑟山丘(With-er Hills),就到达了另外一个重要的子产区——阿沃特雷谷(Awatem Valley),这一次我们更是一路开到了位于海边的Yealands Estate酒庄。

到了酒庄,先安排我们坐上吉普,沿着—条铺满白色石子的路(WhiteRoad)向海边开去。还没进入大片的葡萄园,路边成群的鸡鸭已经在夹道欢迎我们。养鸡鸭当然不只是为了下蛋,葡萄园非常重视环保,鸡鸭可以吃掉害虫,并提供天然的肥料。锄草呢,则交给专业的小羊来完成了。当然,一般的羊也会吃葡萄的叶子,所以酒庄专门养了长不高的小羊,叫“Babydolls”,锄草施肥的任务交给它们,这才是真的有机啊!

穿过大片的葡萄园,我们到达了海边,这里可以算是南岛离北岛最近的地方。远处的北岛依稀可见,海湾的风扑面而来,有些干冷的感觉。难怪这里的酒更爽脆可口,清冽中还有些野性的感觉。在海边的葡萄园里,我们还发现了一个高高的柱子,上面有几个喇叭,顶上有几个太阳能发电板,是放音乐给葡萄听的,在世界其他地区也有。我问酒庄的人葡萄最爱听什么音乐,他开玩笑地说好像是摇滚多一点。

酒庄里处处可以看到有机环保,比如在葡萄主干上绑上约十厘米宽的胶带,让蝗虫爬不上去;燃烧修剪下来的枯枝获取热能等等。酒庄的目标是全部实现零碳排放,在这个碳排放已经很低的国度还有这么高的自我要求,确实让人钦佩。

有趣的是,当晚在当地最有名的一家餐厅Arbour的厨房里用餐的时候,Yealands Estate酒庄的庄主彼得也在外面用餐,长发白胡子的他看上去很酷。他问我们有没有去看他养的小香猪,我们惊讶地说不知道还有小猪看,他看着我们遗憾的表情,笑着安慰我们说,这是一个让我们下次再来的借口。

马尔堡葡萄园里的美酒美食

其实很多地道的美食,往往都藏在葡萄酒庄里面。而对于很多爱好者来说,参观酒厂的设备是毫无意义的浪费时间。分拣破碎葡萄的设备——发酵槽,甚至橡木桶,对于大多数人来说,看过一次就已经足够。唯有美酒和美食不可辜负,所以建议如果你不是想考葡萄酒大师(Master of Whine)的话,参观酒庄最好就是踩着饭点去,或者下午茶的时候去点上酒庄的佳酿,喝个小酒,对着葡萄园发个呆,这本就是葡萄酒应该给人带来的乐趣。

在马尔堡,酒庄随处可见,领略这里的美酒美食,就是我们的日常。位于怀劳河谷的Cloudy Bay酒庄给我留下了最深的印象,午宴在他们酷酷的房子The Shack里面,面对着外面慷慨的阳光和金色的葡萄园,我才明白为什么毛利人把怀劳河谷称为“云中有洞的地方”。酒庄特地为我们请来了当地的名厨,而三文鱼、鸡肉和巧克力等食材都来自本地。新西兰真不是饿得死人的地方,海里、河里、树林里甚至葡萄园里都有着取之不尽的食材。

午餐和品鉴的酒也特别,他们的顶级款长相思Te Koko 2013自然不会错过,而如同时光之旅般,我们还尝了他家2005年的霞多丽和长相思,2008年晚收雷司令(自然是女士们的最爱),更惊艳的是喝到酒庄初创年份1985年的长相思,据说只剩下70瓶,仿佛在等待着我们一样,这瓶酒竟然还透着活力,有着坚忍的酸度和结构,让人不得不佩服这里长相思的生命力。

当地有特色的葡萄园餐厅其实很多,Brancott Estate就是个发呆的好地方。餐厅酒坊位于山顶,在阳台上放眼望去,马尔堡的葡萄园尽收眼底。秋天的金黄里,被一排排葡萄藤分开的是一条条的绿色草地,远处群山围绕,山顶的云朵仿佛是山和蓝天问的纽带。眺望着眼前的美景,大口呼吸着新鲜的空气,即便什么都不干,也可以在这里愉快地度过好几个小时。

在那海鲜成为海鲜的地方

新西兰盛产海鲜,在国内也可以买到冰冻甚至活的青口、黑边鲍鱼等,可是从来没有想到,这次会真的去探索它们成长的地方,让我们大开眼界。

在海边小镇皮克顿(Picton)的码头,我们登上了马尔堡旅游公司(Marlborough Tour Company)的游艇。一上船就开始吃喝起来。船长拿出冰箱里的新鲜青口,到厨房给我们准备起来。对于新鲜的青口,烧法非常简单,就是放在平底锅里,其他什么都不放,锅热了,青口里面的汁水流出来,就把青口煮熟了。第一次尝这种做法,果真是鲜嫩无比,挤点柠檬或者蘸着酱油,配着这里清冽的长相思,吃完把壳扔回大海,晒着完美的秋日太阳,甲板上的生活真是无忧无虑。唯一好奇的是,既然海里到处是美味的青口,我们又要去参观青口渔场,难道不应该是在渔场里边捞边吃吗?

看到青口渔场彻底打消我吃货的梦想,海面上一排排的浮球,下面是成吨的青口,边捞边吃成为不着边际的浪漫。

参观黑边鲍鱼厂彻底地满足了我对它的无比欲望。在小雨中,我们到了一个Whekenui海湾,这里住着拉东一家。主人麦克和他儿子把我们从码头上接到了家中,他太太安东尼奥已经在准备我们的点心,依然是青口,不过这次是烤的,虽然没有直接煮那么鲜嫩,可是更入味。在我们参观他们家的时候,麦克已经在厨房里忙着给我们准备黑边鲍鱼了。其实上好的食材做法反而简单,就是用橄榄油煎一下。鲍鱼肉味鲜美,弹性十足,在咀嚼中体会它的质感,任香气和肉汁在口中流淌,我对新西兰黑边鲍鱼有着割舍不断的情结。

拉东一家都是潜水爱好者,几乎每天早上都会下海去看看他们的鲍鱼。不过他们带我们参观的,竟然是他们的室内鲍鱼养殖场。在好几个大屋子里,木架上都是一小盆一小盆的海水,海水是循环流动的,每个盆子里都有二三十个黑边鲍鱼,还有些给它们作为食物的海草。这些鲍鱼不只是养来卖去餐馆的,它们的壳还可以培养出珍珠,作为首饰出售。其实他们并不知道,作为吃货的我对珍珠完全没有兴趣,看着一屋屋健康诱人的鲍鱼,我一直在想这些得多久才能吃完啊!

梦幻海湾

坐着游艇在马尔堡海湾里游荡,发现水边有好几处屋子,孤零零地建在山脚或者山腰上,背山面水,貌似清修的好去处。而我们要去的地方,是避世者的乐园——Bay of Many Coves Resort。

下了游艇,主人穆雷.麦高(Murray McCaw)已经在码头迎接我们。花白的头发,带着眼镜,他穿着和员工—样的蓝色衬衫和深色马甲。正是午后,来餐厅用过午餐的客人已经离去,女员工把一些面包扔到水里。水面有些波动,我们看到了水下的蓝色访客,身上还带着些白色的斑点。穆雷告诉我们,这些是他们一直喂养的石斑鱼,而且是在海鲜市场里卖得比较贵的那种,听到他动听的介绍,我仿佛看到了水里游着的是几盘豆豉蒸的东星斑。穆雷好像发现了我对食物的饥渴,告诉我这里的午餐最有名的是炸鱼薯条,经常有客人坐着直升飞机飞到这里,只是为了享用一顿这里的午餐。

穆雷并没有在意我们怀疑的眼光,带着我们参观了我们要住的山林小屋。面对着海湾的山坡上,大概有十几栋精致的旅舍。在低调而奢华的房间里,向外望去都是平静的海湾。房间的床非常舒服,每一栋都有着两间客房,一个大大的客厅和厨房。虽然有Wi-Fi,可是每一个账号只能用500M,我们笑着问穆雷这点流量有没有考虑过中国客人的感受,他认真地说以前确实碰到同样的问题,酒店接待了一对中国明星夫妻,他们几乎用完整个旅馆所有的流量发视频,竟然一小时内有20多万的浏览量。虽然如此,他还是希望客人到这里可以享受与世隔绝的感觉,而不要在网络上花太多时间。

晚餐前,穆雷邀请我们参加餐前在酒吧的品酒会。参加的都是这里的住客,而主讲人也还是穆雷。看得出他虽没有受过专业系统的训练,但说得也是煞有介事、头头是道。不知不觉天已经黑了,酒店亮起了灯,一直到泊船的码头上。客人们都移步到餐厅,穆雷加入到我们一桌。

出乎我们意料的是,在这样一个与世隔绝的酒店里,我们竟然享受到此行最专业的美食美酒晚宴。穆雷仿佛倾倒出他的宝库,所有的餐配酒都是精心准备的,一道道层出不穷。他选的酒都体现了他对新西兰葡萄酒甜美之外优雅度的追求,比如Framingham的黑皮诺、Villa Maria的Taylors Pass霞多丽,甚至来自马丁堡的Am Rangi的Celebre红酒,每一支都出众不群、惊艳脱俗。至于美食,每一道都好像是为美酒精心挑选的伴侣,不管三文鱼、甜虾、还是猪肉甚至牛肉,所有的酱汁、配菜、烧法都考虑到餐酒搭配的细节。而侍酒师的服务也非常专业,如果不是窗外黑乎乎的海面,我会觉得自己身处于大城市里的高档餐馆之中。细聊中才知道穆雷并非餐饮出身,因为喜欢吃喝才转行,但他有着很好的味蕾和对专业的追求。当他说到他年轻时是乐队的吉他手时,我们更是惊讶。在女士们的要求下,他拿起了吉他,为我们演唱了起来。窗外已经下起了大雨,餐厅里却洋溢着热烈而温暖的气息。

夜晚更是风雨大作,海浪声进入了我的梦乡。清晨在雨中和穆雷告别,依依不舍地离开了这个梦幻般的海湾酒店,向着北岛出发。

海边农场

在去马丁堡的路上,我们参观了Wharekauhau Lodge并吃了午饭。新西兰真得可以满足任何人对土地的欲望,这家酒店在位于约两千公顷的农场里,由来自美国的家族拥有,这个家族同时还拥有好几个在加州和马丁堡的酒庄。

这家奢华的酒店位于山顶,将碧蓝的大海和广袤的农场尽收眼底。酒店不大却设施齐全,游泳池、网球场、桌球室,甚至还有牌桌,确实是带家人或者朋友们热热闹闹度假的好去处。白色的客房分布在面向大海的山坡上,每一间都可以感受到奢华的贵族气息。面对着大海的草地,是野餐和派对的最佳地点。这里曾接待过威廉王子夫妇一行,只是他们住的时候一直下大雨,并没有我们看到的好天气。

既然主人拥有很多酒庄,这里的藏酒自然不会少。在现代感的酒窖里,一瓶瓶珍酿仿佛在等着客人去开启。既然有美酒,自然少不了与之搭配的美食。餐厅的出品非常讲究,每一道菜都是精心设计的,摆盘精美,考虑到和葡萄酒中味道的共鸣。吃完午餐,坐着酒店里安排的四轮驱动,到海边的沙滩、树林、牧场里一探究竟,体会一下农场主的感觉,我们这些来自城市的人,对这里有着无穷的新鲜感。

酒香马丁堡

如果你喜欢葡萄酒,马丁堡是个不错的停留之地。虽然小镇不大,只有两千多人口,但是周围布满了葡萄园,走出小镇,就是葡萄的世界。我一直偏爱马丁堡(Martinborough)的黑皮诺,这里顶级的黑皮诺总有着玫瑰花般的优雅。这次造访的两家酒庄也给我留下了深刻的印象,特别是Escmpment酒庄。

庄主兼酿酒师拉里.麦肯纳(Larry McKenna)以前曾在著名的Martinborough Vineyard酿过酒,一早就带着我们在小镇喝咖啡,逛葡萄酒商店。接着我们跟随他在镇外的葡萄园里走走停停,听他讲说着这里的风土和历史。在他悬崖边的酒厂里,我们品尝了他的系列葡萄酒。印象最深刻的是2014年Kupe黑皮诺,有着玫瑰花般的迷人芬芳、新鲜的樱桃和草莓般的甜美,优雅而清新。来自悬崖边的葡萄园里,竟能产出这样迷人的葡萄酒。拉里也是个创新者,他打破了马丁堡低密度种植葡萄藤的惯例,在这里采用勃艮第的高密度种植的方法,让葡萄藤之间有更多的竞争,从而产出更高质量的果实。

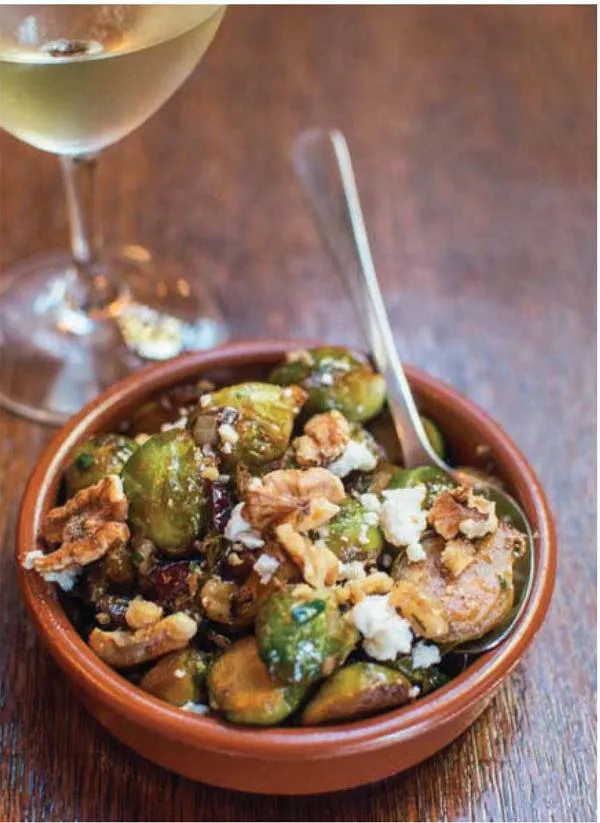

在默多克·詹姆斯(Murdoch James)的庄园里,我们继续体会葡萄酒和美食的碰撞。虽然和酿酒师一起,但是我们很享受自助式的体验。随意地选择桌上的美酒,自由选取大盘里的美食,这种感觉就像在家里一样亲切。席间我们得知,这家酒庄已被华人收购,不由得让人羡慕他聪明的选择。

我一直喜欢把新西兰称为“奇异国”,不仅因为她的昵称叫“Kiwi”,更因为每次到这里都能体验到一场奇异的旅行。而这一次,甚至奇异到有些梦幻的感觉。

原汁原味新西兰怀旧之旅

经典老爷车

没什么比乘坐1965年、1967年的野马或者1959年的凯迪拉克敞篷老爷车穿梭在葡萄园间更拉风的事情了。

highightwinetours.co.nz

飞行俱乐部

奥玛卡航空文化遗产中心(Omaka Aviation Heritage Centre)在天气好的时候提供乘坐古董飞机在葡萄园上空飞行的体验。

omaka.org.nz

食在惠灵顿

在惠灵顿很多地方都可以免费获得我手中这本《城市指南》,除了一张精美、实用的地图,手册里还附上了一篇“来惠灵顿生活的八个理由”,其中一条就是“你每天可以做更多的事情”——这里的中央商务区(CBD)是一个直径为两公里的辐射区域,意味着你可以步行5~20分钟到达任何会晤地点。惠灵顿的公共交通便捷到令人咋舌,数据显示,这里的人每天花在匕班路上的时间是25分钟。那么问题来了,当地人怎么消磨这些比来自北京、上海的白领阶层多出好些的时光?

“当然是享受生活!”

和我同行的安娜·托马斯(Anna Thomas)曾经在惠灵顿工作和生活,那时她在当地一家电台担任晨间新闻主播。“这里太适合年轻人,风格迥异的餐馆和酒吧层出不穷,你知道最捧的是什么吗?它们都在步行范围之内。”已经和丈夫孩子定居奥克兰的安娜回忆起当年那段“疯狂岁月”时眼睛闪着光——惠灵顿无疑是—个会在人生的时间轴上插上一面小旗的地方。

又酷又小

我们乘坐Interislander Ferry从南岛的皮克顿来到惠灵顿,下船后坐上一辆车,只开了七八分钟就来到博物馆艺术酒店(Museum Art Hotel)。一进门我就被这里古怪的氛围吸引了——“Quirky”这个英文单词,直译为中文是“古怪”,通常让人联想不到什么好事情,但在西方语境中几乎可以说是“无趣”的反义词。这里就像是一个自然博物馆和先锋艺术中心的结合体,不仅墙上挂满了令人称奇的画作,甚至在办理入住的时候还能顺便观察一下台面上的兔子标本艺术品。

晚上,我们步行前往位于克莱德码头(Clyde Quay Wharf)的海鲜餐厅Whitebait享用晚餐。短短十分钟路程,却让我们充分地感受到了惠灵顿“风城(Windy Welling-ton)”的威力。在正着刮、倒着刮的狂风中艰难地抵达餐厅,巨大落地玻璃窗里透出的光让这里看起来像一个温暖的港湾,颇有一种“得救了”的感觉。Whitebait的意思是银鱼,每年的9-11月中旬,新西兰的渔民们都渴望捕捞几斤珍贵的银鱼,它们由于难捕捞成为餐桌上价格不菲的美食。因此,在Whitebait有一道必点的菜式便是“脆炸小银鱼搭配茴香和小番茄”。

“今天我们供应的生蚝来自布拉夫”,漂亮的女侍者介绍道。没有什么比这更振奋人心的消息了。作为新西兰本土最南端的小镇,布拉夫拥有被誉为世界上最美味的生蚝,它们在福沃斯海峡(Foveaux Strait)寒冷清澈的海水中慢慢成长,每年只有在三月至七月才能享用这美妙的滋味。拜访布拉夫的最佳时节无疑是每年五月底的“布拉夫生蚝美食节(Bluff Oysters and Food Festival)”,届时这个古老的小镇将迎来世界各地的生蚝爱好者们。

每个走进餐厅的人都会被挑高的天花板上那几个巨型的异形灯所吸引,仔细看会发现那正是新西兰特产黑金鲍的形状。即便是在样一家高级海鲜餐厅,氛围优雅却不失亲密:从进门开始就被亲切的服务生照料,主厨亲自来到桌前介绍菜单上没有的特别菜式(副厨师长今天去山里采集的新鲜牛肝菌),完全不需要装腔作势也可以享受一顿高水准的美味料理——这便是惠灵顿。

咖啡,咖啡!

难怪当地人把“任何城市都没法战胜一个天气好的惠灵顿”挂在嘴边,因为不刮风的惠灵顿简直太美了。我们坐在酒店三层的河马餐厅(Hippopotamus RestaurantBar)享用早餐,窗外的港湾美景一览无余,阳光撒在波光粼粼的水面上,又折射在餐厅的镜子和银色陈列品上,室内室外一片通亮。

“你看那就是我昨天和你提到的周末市集。”安娜指指楼下铺满整个广场的色彩缤纷的摊位和人潮,这个海港市集(Harbotn'side Market)每周日的早晨都在这里如火如荼地进行。餐厅提供的早餐很棒,在这里享用食物是视觉和味觉的四手联弹——想象一下坐在博物馆的某个展厅里吃饭的感觉。我一边吃,一边忙碌地盯着墙上那些奇妙的作品看,其中一幅画上那位衣衫褴褛的人吸引了我的目光。“那是本地一位很著名的流浪汉,整个城市的人都认识他,他们亲切地称他为‘披毛毯的人’,”安娜看到我在关注那幅画,对我说,“他2012年去世了,惠灵顿为他举办了一场公共葬礼。”

在这样一个尊重个性并充满宽容的城市,人们从早上醒来最重要的事隋就是寻觅—杯好咖啡,这件事在人均咖啡馆数量超越纽约的地方自然不难。我和安娜来到i-SITE游客中心与我们的中文向导芮雪碰面,展开为期半天的Zest美食之旅。我们第一站便来到城中最时髦的区域“汉娜小径(Hannahs Laneway)”,这是一个由鞋厂改建的创意集群,拥有数个值得—探的店面,包括从墙上小窗售卖手工花生酱的FixxandFogg、巧克力工坊WellingtonChocolateFactory.声名远扬的烘焙店Leeds StBakery和它的邻居RedRabbitCoffeeCo.咖啡馆。这个极其成功的改造计划使得这条小巷成为惠灵顿最火热的去处。

穿过“汉娜小径”,我们来到位于圣詹姆斯剧院(St.James Theatre)旁的Mojo Coffee,这间连锁精品咖啡馆由一个家庭式的咖啡豆烘焙坊发展到现在在全球拥有35家店,却仍然维持着最初的小团队以及事必躬亲、充满激情的状态。对于现在风靡全球的奶白咖啡(Flat White)最早究竟是出现在新西兰还是澳大利亚的争论,Moio Coffee的咖啡培训师杰伊·查普曼(Jay Chapman)表示:“这就跟争论是谁发明了‘奶油水果蛋白饼’一样无休无止。”不管怎样,这款味道较拿铁更为浓郁的“Flat White”还是来到惠灵顿不可错过的咖啡。

在阳光下享用过一杯覆盖着有纹理的蓬松牛奶的美味咖啡后,我们步行回到码头区,来到可爱的Gdissimo Gelato,这是当地最著名的意式冰激凌店。店主格拉汉姆.乔伊(Graham Joe)凭借新西兰冰激凌大奖的两枚金牌和一枚银牌成为惠灵顿家喻户晓的人物。相比其他使用奶粉的制造商,格拉汉姆坚持使用80%以上的新鲜全脂有机奶制作每款冰激凌,这也是他的冰激凌格外丝滑的秘诀。另外,香精和糖浆在这里也是“违禁品”,如果格拉汉姆要制作—桶青柠口味的冰激凌,他会骑着店里摆放的那辆标志性的单车去市集上采购一大袋新鲜的青柠,然后榨成青柠汁。除了经典的口味,格拉汉姆也一直在试验一些新颖的配方,比如使用来自马丁堡的Lot Eight日本柚子味橄榄油制作的橄榄油冰激凌就为他赢得了其中一枚沉甸甸的金牌。

作为Zest美食之旅的最后一站,芮雪带我和安娜来到Havana Bar Restatn'ant吃午餐。这是两幢小木屋,风格迥异得有些可爱,一边是餐厅,一边是酒吧。这家巴西风味的小馆就是“古怪”的极致体现一从店里的装潢到时髦、潮酷的工作人员,再到Tapas风格、看似不经意的菜肴,都透露着一种与众不同的氛围。我们因为其中一道羊肉中使用的八款香料和厨师玩起了猜谜游戏,最后当然以惨败告终。

随性哲学

“这里原本是一间瑞士咖啡店,开于1963年。”

“难怪名字叫马特洪峰(Matterhom)。”

我们坐在古巴街(CubaStreet)上一间隐秘的餐厅Ma-tterhom喝着鸡尾酒。桌上摆放的酒精灯代替了烛光在眼前摇曳,为这里的夜晚制造出一些充满化学的光影。我和安娜随意地聊着这趟旅行中的点点滴滴,并且各自对于吃到的餐厅进行了一个秘密排名——出乎意料的是,尽管此行我们尝试了许多超级棒的餐厅,中午的那顿古巴菜在我们的排行榜中都位列前三。

也许这就是“随眭”的魅力。“Laidback”好像是新西兰人与生俱来的天赋,他们相比地球上的人类显得更加与世无争,享受当下。“数学成绩不好,那又怎样?”安娜口中描述的新西兰人就是这样可爱。这一特征在惠灵顿尤为突出,看那些不羁的咖啡厅和餐馆就知道了。后来,我在奥克兰采访新西兰国宝级厨师彼得·戈登时,他也承认惠灵顿的餐厅氛围更加轻松,相比起来,奥克兰的高档餐厅就显得更有表现欲望,这两者就像是洛杉矶和纽约的区别。

“当然,你在这个城市不管走到哪里都会撞上好吃的餐厅。”彼得的话在我心里埋下了种子。

第二天一早,我们开车沿着海湾离开惠灵顿。路上见到那个著名的惠灵顿效仿好莱坞的字母标志,唯一不同的是“Well-ington”这个单词中的“T”“O”“N”三个字母幽默地呈现出惠灵顿式的调侃——他们被风吹跑了。

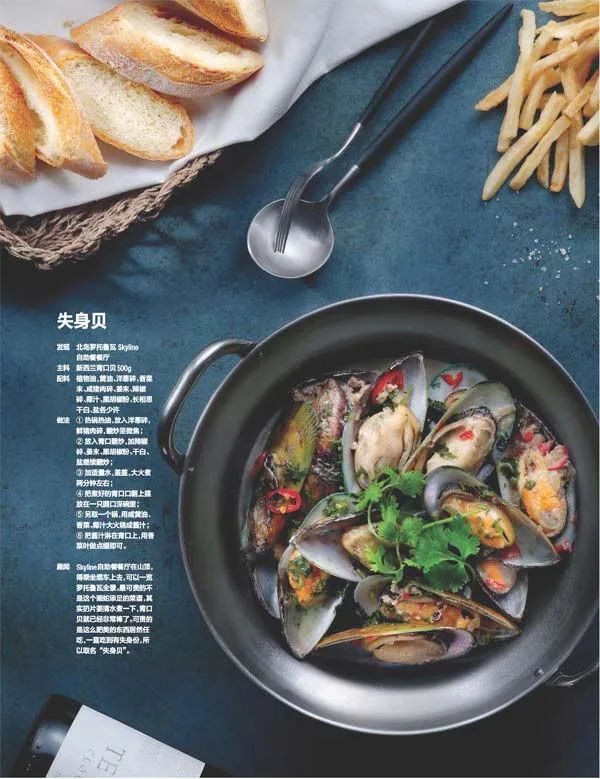

左壮的菜谱

从新西兰回来之后,左壮通过旅途中的观察和灵感创作了以下四款代表新西兰风土的菜肴,附赠四段美食趣闻,你也可以动手试试。