往事钩沉

2016-04-23张蕾

张蕾

北京时间2016年9月15日晚,“天宫二号”发射成功(见图1),这标志着自2011年我国成功发射了“天宫一号”之后,中国的航天科技事业又一次大踏步地前进了!我国航天事业的崛起,这既是国家综合实力提高的表现,也是我国科学实力提高的缩影。当人们手捧鲜花迎接落地归来的航天英雄之时,又有多少人会想起曾在我国航天事业每一次的跨越发展中贡献了智慧与心血的数万科技工作者,虽然他们做的是基础性工作,但这些工作对航天事业的贡献更多,意义更大。

在我国航天事业发展过程中,不但涌现出许多可歌可泣的英雄人物,还发生了许多让人值得称颂的往事回忆。回到那个特殊的历史年代,让时间告诉我们那些不为人知的故事。

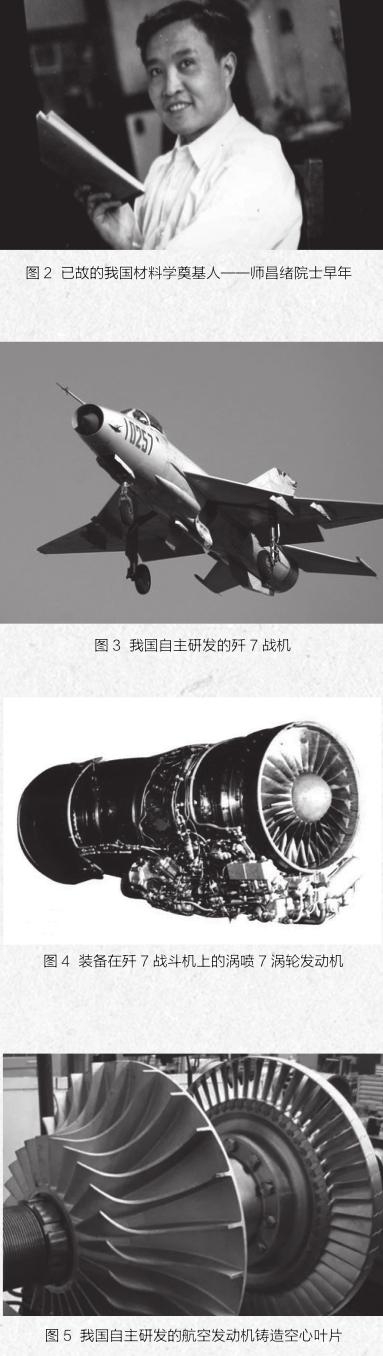

荣科立下“军令状” 师昌绪一举惊世界

1964年,44岁的师昌绪(见图2)时任中国科学院沈阳金属研究所合金钢研究室主任,这年冬天的一个晚上,久别的老友荣科敲开了师昌绪的家门。荣科是我国著名的金属冶金学家,时任航空研究所总工程师,当时已经是晚上9点,老友这个时候突然到访究竟所为何事呢?一进门,荣科就对师昌绪说:“有一个任务,老师你能不能干?”师昌绪问:“什么任务?”荣科随即讲述了此次到访的意图。荣科说,白天他在航空研究院601所参加了“我国自行设计新型飞机——歼8方案讨论会”,这个会议讨论的重要议题就是目前歼7战机装备(见图3)的涡喷7发动机(见图4)推力不够,当务之急是要研制一种新型的大功率发动机装备在歼8飞机上,推力至少要提高20%。

在1964年,国内冶金领域有一个很大的争论——究竟用什么发动机?当时国产飞机使用的发动机是仿制前苏联的,如果让现有的飞机发动机推力增加20%,那么发动机涡轮叶片的耐高温极限就要提高100℃,而当时国际高温合金温度提高的速度是每年7~8℃,要提高100℃,就等于要超过十几年的国际水平,这绝对是个跨越式的发展。

正当会场与会人员一筹莫展之时,航空研究院副总工程师荣科大胆提出:为了提高涡喷7的推力,必须提高涡轮的进口温度,要提高温度则必须解决涡轮叶片耐高温的问题。为什么不能把涡喷7的实心叶片改为空心叶片(见图5),并进行强制冷却的设计方案呢?涡轮叶片是喷射式发动机的心脏部件,提高燃烧室气体的温度可以提高发动机的推力,如果叶片的设计和制造水平不过关,轻则影响发动机的使用效率的高低,重则影响发动机的使用寿命。但在当时,我国还没有自主研究的空心叶片。当时,掌握航空发动机空心叶片锻造技术的国家只有美国、英国和前苏联,而难度更高的铸造空心叶片技术只有美国掌握。所以,当荣科提出我国要开发涡轮发动机空心叶片技术的时候,大家都觉得步伐太大,根本不可能实现。荣科当即立下了军令状,他说:“如果在一年内我拿不出温度再提高100℃的涡轮发动机空心叶片,我就提头来见!”荣科何以敢立下这样的军令状?因为他知道,雖然国内没有他人敢做也没有他人能做出符合要求的空心叶片,但有个人既敢做又能做到,这个人就是——师昌绪。荣科与师昌绪是好友,他之所以敢立这样的军令状,完全是基于对好友的信任。所以,荣科表明了来意,平静的等待师昌绪的答复。师昌绪回答:“我没有见过空心叶片。”“我见过”。荣科说,他在参加巴黎航展的时候看到过美国的战斗机使用的就是空心叶片,并当即给师昌绪画了一张草图,而这张草图描述的空心叶片就是当时很少有国家用到的铸造空心叶片。

然而,这张草图却勾起了师昌绪对一年前一段往事的回忆。1963年,师昌绪在英国参观了著名的航空发动机制造商Rolls-Royce(罗-罗)公司,当时该公司的总工程师向师昌绪介绍,涡轮发动机的叶片不能使用铸造技术,铸造的缺陷会影响叶片的强度,因此导致叶片性能不稳定。那时的师昌绪无论如何也想不到,英国人眼中的难题在一年后也成为他事业中一项重要的挑战。做还是不做?如何抉择?顷刻间,在师昌绪身上蕴含已久的民族自尊心被强烈的激发出来。师昌绪对荣科说:“美国人都做出来了,我们一定也能做出来。”荣科问师昌绪:“你心里有底吗?”“没有,但是我有答案。”师昌绪回答。师昌绪的答案,不仅是基于自己拥有的一颗拳拳爱国之心和敢于挑战科学难题的信心,更是基于他对高温合金发展方向的把握。很快,中科院金属所就承担起了这项紧急任务,以师昌绪为主要领导的技术攻关小组展开了艰难的攻关。

然而,没过多久,一个难题就摆在了师昌绪等人的面前。到底采用哪种材料做型芯才能保证空心叶片不弯不断呢?当时,掌握航空涡轮发动机铸造空心叶片型芯技术的国家只有美国,属于绝密技术。因此,这个难题必须由师昌绪带领攻关小组来解决。如何解决?在试验了很多种材料做的型芯均遭失败之后,师昌绪心里一时也没了底,如果把所有材料都拿来试验,无异于大海捞针。师昌绪和课题组的人都明白,型芯试验的时间越长,留给后面的时间就越短,一年内根本不可能完成任务。就在型芯材料不能确定,师昌绪和攻关组各位同事都有些焦急的时候,一本美国杂志上面的石英管广告给了师昌绪启发。攻关组之前用过石英管做型芯,但是几次试验都断了,师昌绪决定再用石英管进行试验,只要解决石英管断裂的问题,型芯材料就可以确定了,经过一个多月的努力,石英管型芯的断裂问题顺利得到解决。1966年11月,我国自主研发制造的第一片球孔铸造空心涡轮叶片在中科院金属所简陋的铸造实验车间里诞生,同年12月,铸造空心涡轮叶片装机试车成功。此时,我国的航空涡轮发动机叶片的发展一步迈了2个台阶,一是由锻造合金改为真空铸造合金,二是由实心叶片改为空心叶片。1967年,我国采用涡轮空心叶片应用的新型战斗机歼8的高空飞行时速超过了当时苏联先进战斗机10%以上,而空心铸造叶片一直沿用到20世纪90年代。更具戏剧化的是,师昌绪怎样也想不到,当时受英国人激发而接下的这项挑战后来竟会成为英国人解决这一难题的参照。

20世纪80年代,罗-罗公司的总设计师胡克来到中国参观,当看到我国在战机上装备的铸造空心叶片时大为吃惊,他说:“这趟中国之行很值得,我们做不出来的东西,你们竟然早就做出来了!”在当时,世界上航空发动机涡轮叶片的长度主要有2种体系,一个是英美体系的叶片,长度较短,而我国和苏联使用的叶片是苏联体系,叶片很长,近乎英美体系叶片长度的2倍。随着叶片的长度增加,铸造难度也相应的提高,这一成果让世界为之一惊。截至目前,铸造空心叶片仍被用于世界绝大部分的航空发动机上。

中苏关系骤然恶化 吴自良“闭关”3载终成“膜”

1999年9月18日,正值中华人民共和国成立50周年华诞之际,黨中央、国务院和中央军委作出决定,对我国当年研制原子弹、氢弹和人造卫星做出突出贡献的23位科学家予以表彰,向他们颁发“两弹一星功勋奖章”,这23位科学家被称为“两弹一星元勋”。在这23位功勋卓著的“两弹一星元勋”中,有一位科学家在我国提取铀235的工作中起到关键作用的材料学家,他的名字叫——吴自良(图6)。

1950年底的一个初冬早晨,一艘名为“威尔逊号”的美国客轮缓缓驶进了香港,离开祖国7年之久的吴自良回到了中国。当吴自良回忆起那个时刻的时候,感慨地说:“我到底是中国人,离开祖国那么多年,吃了那么多苦,日思夜想的就是回到百废待兴的祖国,为国家做些事情。”对刚刚诞生的新中国来说,1950年是许多海外游子回家的一年,就在吴自良回国的前后,邓稼先、朱光亚、王希季等先后放弃在美国优越的科研条件和工作回国,程开甲也从英国皇家化工学院回到了中国,他们后来都是新中国“两弹一星”勋章的获得者,共同为我国的核物理事业建立了卓越的功勋。

回国后的吴自良,担任了唐山北方交通大学的冶金系教授,一年后,他应聘为中国科学院工学实验馆研究员,负责物理冶金方面的科研工作。20世纪的50年代初,吴自良主持了我国汽车用苏联低合金钢40X代用品——锰钼钢的研究,这项成果对建立我国自己的合金钢体系系统起到了开创和示范作用,被誉为我国合金钢系统的典范。然而,到了1960年,对中国来说是一个多事之秋,这一年,中苏关系骤然恶化,苏联单方面中断关系、撤回专家、带走和销毁全部科研和技术资料,结束了对中国长达10年之久的技术援助。此时,新中国刚刚起步的原子核工业面临着夭折的危险。发展核工业,最基本的要求是要能自主生产铀235,没有铀235,原子弹将永远是天方夜谭。20世纪五六十年代,气体扩散法分离铀235是那个时期唯一可以实现工业化提取铀235的技术,而分离膜是气体扩散机的核心部件,被称为提炼浓缩铀的“心脏”。当时,只有美国、苏联和英国等极少数国家掌握了制造分离膜的技术。苏联专家撤走时曾叫嚣:即使我们把气体扩散机送给你们,没有分离膜,机器也将是一堆废铁!

此时的中国内外交困,是放弃研分离制铀235的计划还是另找别的出路?此时,时任国务院副总理兼国防部国防科学技术委员会主任的聂荣臻元帅说,我们只能寄希望于我们自己的专家,外国人能做出来,我们为什么做不出来!1961年,国家将甲种分离膜研制任务正式下达给中国科学院和上海市,为加快进度,中国科学院集中组织有关专家和科技人员到上海冶金研究所协作攻关,吴自良就是这个重大项目的技术总负责人。但是,包括吴自良在内,所有的技术人员都对分离膜不了解,可以说是“白纸一张”,对分离膜的研究要完全从零做起,谈何容易!鉴于此,中央从复旦大学、中科院上海原子能所和中科院沈阳金属所抽调科研技术人员数百人聚集上海,一个目标之下,不曾相识的人聚到一起,目的只有一个——做出中国自己的气体扩散机分离膜,掌握自主的浓缩铀提炼技术。在中科院上海冶金研究所的院子里,经常出现彻夜通明的景象。吴自良对所有参与分离膜研制的工作人员说:“我们要做好竖着进来,横着出去的准备,这是一件事关我国原子弹能否造得出来、能否上天的事情!”吴自良和所有的科研人员就是抱定了哪怕拼到生命尽头也要拿出中国自己的分离膜的精神,就这样,吴自良整整3个春秋都没有离开过实验室。3年的埋头努力,甲种分离膜的研制获得了成功,中国终于敲开了跨入核大国行列的大门。

1964年10月16日,在中国西北的茫茫戈壁滩上,一声巨响划破长空,一朵蘑菇云缓缓升天,中国的原子弹终于研制成功(见图7)。那一天,吴自良和他的同事们只是从广播中获得了这个消息。20年后,由吴自良牵头研制成功的甲种分离膜获得了1984年国家创造发明一等奖和1985年国家科技进步特等奖。1980年,吴自良当选为中国科学院院士,60年间,他完成了从放牛娃到科学功臣的转变。2006年的3月12日,吴自良在华东医院他的病房里度过了他90岁的生日,他对所有前来祝贺的老友不断重复这一句话:“国家所给予的“两弹一星”功臣的荣誉是当年在同一战壕里的人用青春和汗水换来的,荣誉不只属于我自己!”

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”让我们铭记那些为了国家繁荣富强舍小家、顾大家,并为我国科技事业鞠躬尽瘁死而后已的科技先辈们,用他们的伟绩鞭策后辈,用今人的成绩告慰他们。向战斗在科技工作最基层的材料英雄们致敬!