快速测定管开口对CO2含量观测结果影响的实验研究

2016-04-21程立康龚永俭马丽丽

程立康,龚永俭,马丽丽,李 越

(天津市地震局,天津 300201)

·观测分析·

快速测定管开口对CO2含量观测结果影响的实验研究

程立康,龚永俭,马丽丽,李越

(天津市地震局,天津300201)

摘要:通过同时使用3支底部开口大小不同的CO2快速测定管在同一测定孔观测断层土壤气CO2含量的实验,研究快速测定管开口大小对CO2含量测值的影响及变化特征。结果表明,快速测定管底部开口大小不同, CO2含量测值有显著差异;CO2含量数据在变化形态方面有较好的同步性,观测结果呈夏高冬低的特点;与测定孔内的温度有显著的正相关关系。建议观测时,要注意快速测定管底部开口位置的一致性、温度等因素的影响。

关键词:CO2含量;测定管;断层土壤气

0引言

CO2气体是地球中普遍存在的气体,在地球不同圈层、不同深度与不同部位的CO2含量相差较大。在地球演化的不同阶段,CO2含量也是随时间变化的。在地球的各种动力学过程中,CO2有着不可忽视的作用,尤其是在地震的孕育与发生过程中。对地壳中CO2变化动态进行监测,对于地震预报,特别是地震短临预报有着非常重要的意义和价值[1]。

地壳中CO2动态监测一直受到各国地震科学家和地球化学家的重视。1966年邢台地震后,我国地震系统开始开展对地壳中CO2的动态监测,首先是对井水中CO2溶解气的动态监测,以后逐步发展到温泉中CO2总量的动态监测和断层土壤气CO2含量的动态监测。在过去的四十余年中,我国的CO2动态监测取得丰硕的研究成果和大量可信的震例[2-10]。

断层土壤气CO2快速测法提出后,由于其观测成本低廉且效果显著而被广泛运用,很多位于活动断裂周边的地震台站增设这一项目。在使用CO2快速测定法观测断层土壤气CO2含量前,需手工去除快速测定管底部锥形的封闭玻璃外壳。实践中,不同的观测人员,甚至同一观测人员在不同观测日,快速测定管的底部开口大小,都有很大的随意性。其中,CO2快速测定管的开口大小是否会对CO2含量观测结果产生明显影响,影响的量级如何,数据的稳定性与同步性如何,都关系到断层土壤气CO2含量观测数据在地震预测中的应用问题。为此,笔者进行了专门的实验研究。

1CO2快速测定法简介

1.1测定原理

CO2快速测定法使用的主要器材是CO2快速测定管,是一支长14 cm、直径0.45 cm的玻璃管,管内填充了吸附有百里酚酞的活性氧化铝(呈淡蓝色)。百里酚酞是弱有机酸,具有共轭酸碱对,其共轭酸碱对具有不同的化学结构,且颜色也不同,碱式色为蓝色,酸式色为无色。当介质的pH值发生改变时,百里酚酞的共轭酸碱对发生相互转变,从而引起测定管颜色的变化。当气体进入测定管中,即被活性氧化铝吸附,其中CO2立即与百里蓝酚酞发生反应,使测定管由蓝变白。气体中CO2含量越高,白色柱的长度就越长,据白色柱的长度,从测定管的刻度上即可直接读出CO2的含量。

1.2测定方法

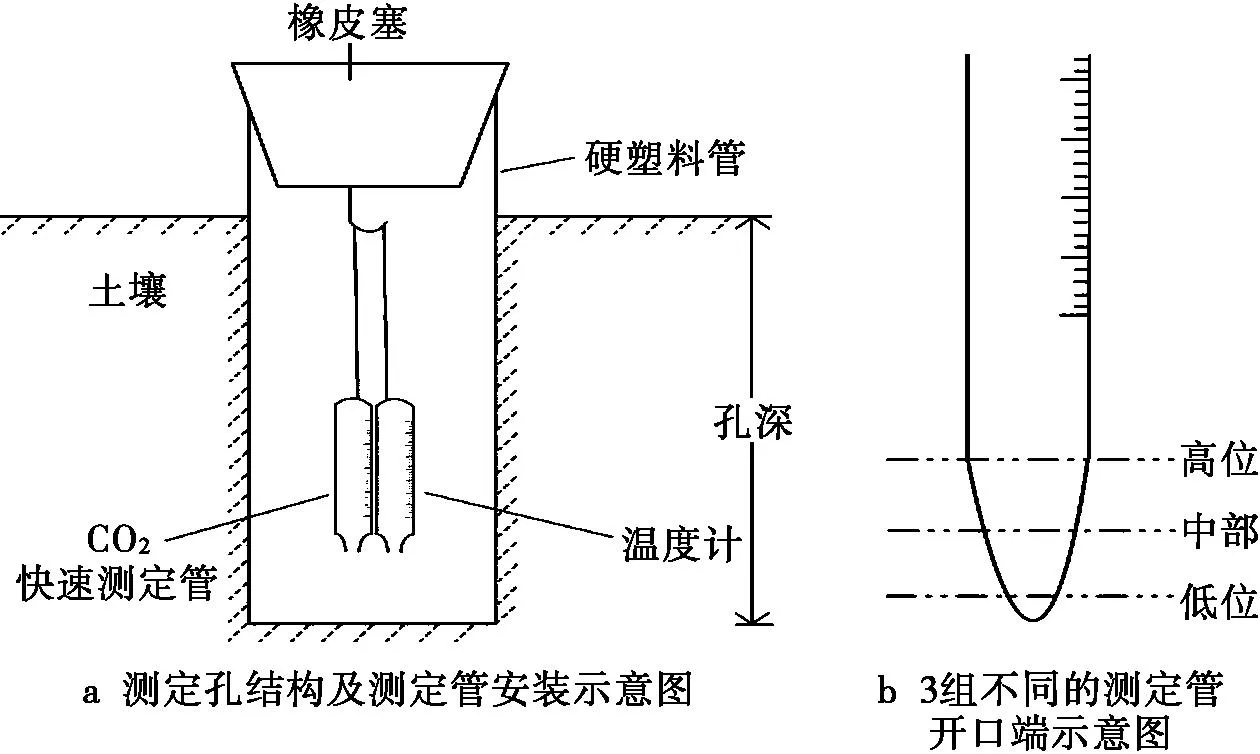

首先在观测点上打孔,在孔中插入硬塑料管,直至孔底,塑料管的周围用土填实压实,以免气体逸漏,这就形成了CO2快速测定孔。把特制的CO2快速测定管(以下简称测定管)底部用玻璃刀或其他利器割断或剪断,然后用细线把测定管吊挂孔中,上面用橡皮塞塞紧(见第29页图1)。过24小时,取出测定管,在现场即可读出CO2的含量。本方法观测到的CO2含量是24小时内土壤中CO2的释放总量,而不是CO2的相对百分比含量。

2测定管开口影响实验

2.1测定过程

图1 测定孔的结构及测定管开口端示意图Fig.1 The structure of determination hole and the end of the opening of the tube

实验采用同批号的测定管,每次置于测孔内3支,3支测定管的底部开口分别为底部往上3 mm、6 mm和10 mm(见图1b),3支测定管的开口直径分别为1 mm、2 mm和3 mm。3支测定管均竖起放置于测定孔中,测定管底端在同一水平面内。每天早8时更换一次测定管,从割断测定管底部到放置于测定孔内间隔仅3~5 s,取出测定管读数需2~3 s,操作过程中测定孔外的环境影响可忽略不计。因CO2快速测定管的刻度精确至0.5 mg,为提高精度,用精度为1 mm的量尺来测量每天的数值。具体做法是:用量尺多次测量CO2快速测定管,统计后得出,快速测定管中2.45 mm长度的CO2含量约为1 mg。

实验主要选在冬季和夏季分别进行。冬季选定2010年11月26日至12月1日、12月7日至15日、2011年1月12日至27日;夏季选定2011年6月21日至30日、7月16日至25日。

为研究温度对断层土壤气CO2含量的影响,在装置上同时放置一个温度计,每日8时在读取CO2含量数据的同时,读取测定孔内的温度值。

2.2测定结果

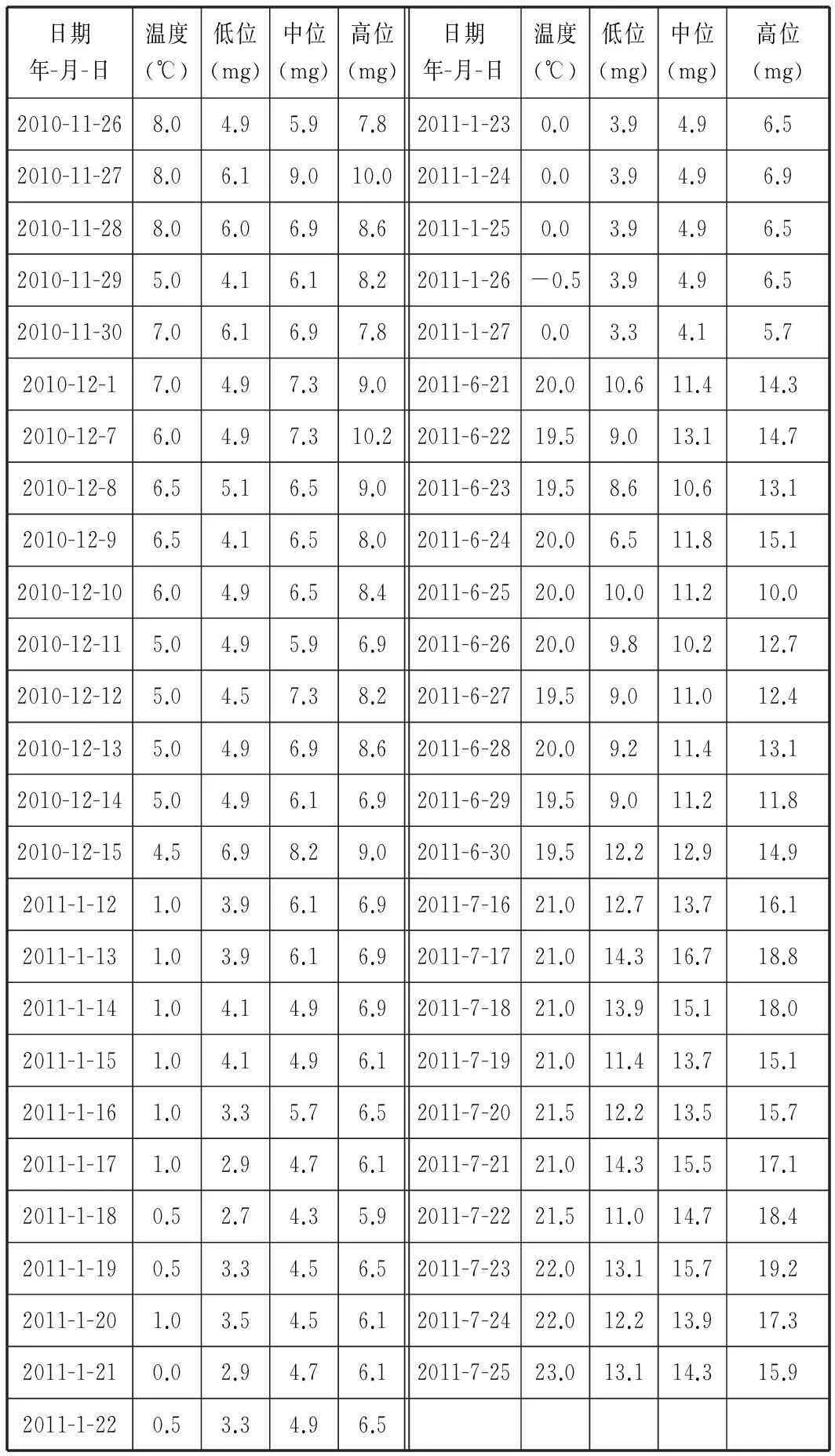

实验期间共取得CO2含量(包括低、中、高位开口)及测定孔内温度观测数据51组(见表1)。

表1 CO2快速测定管不同开口位置的CO2含量观测数据

2.3测定结果分析

从表1的数据看出,低位(3 mm)开口测得的CO2含量数值较低,高位(10 mm)开口的数值较高,中位(6 mm)开口的数值介于两者之间。由于测定管底部为椎形,不同开口位置决定了底部开口的大小不同。测定管底部开口大小与观测到的CO2含量数值在一定程度上呈正相关性。

将测定管不同开口位置观测到的CO2含量数据按时间顺序作图(见图2),发现不同开口位置观测到的CO2含量数值变化形态相似,即有较强的同步性。

图2 CO2快速测定管不同开口位置观测曲线Fig.2 CO2 content of different sizes of openings of rapid determination tubes

笔者利用Excel表格软件中的CORREL函数对观测数据进行r系数的相关性分析,得出低位开口与中位开口CO2含量观测数据的r系数为0.97,中位开口与高位开口的r系数为0.98,低位开口与高位开口的r系数为0.95。接近1的r系数说明底部不同开口的测定管观测到的CO2含量数据的同步性和稳定性。由于测定管底部的开口大小对观测数据的影响较大,各组数据的稳定性无疑来源于实验过程中开口位置的严格控制。

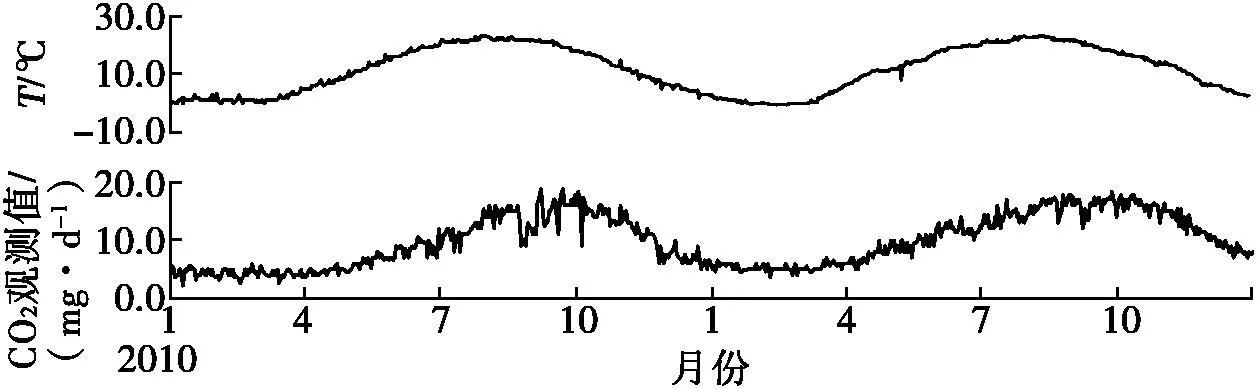

31天之前是冬季的数据,之后是夏天的数据,三支曲线在该点有明显的台阶状上升变化,表明断层土壤气CO2含量的观测数据有一定的季节性,这可能与温度变化有关。对表1中的数据进一步分析发现,实验期间的CO2观测数据有明显的夏高冬低的变化趋势,而测定孔内的温度也呈现夏高冬低的特点,说明两者有较好的正相关性。对2010年1月到2011年12月的CO2观测数据进行分析发现,测定孔内的温度与CO2观测数据在变化形态上非常相似,观测数据夏高冬低的年变化特征非常明显,与国内外学者研究结果一致,学者解释为土壤浅部生物层的影响,笔者认为还与以下因素有关:(1) 土壤气CO2逸出能力与土壤温度变化呈正相关性;(2) 测定孔内温度越高,孔中逸出的CO2分子扩散越活跃,越容易进入快速测定管内部。这种变化特征也验证了实验结果的正确性。

官致君等[9]在四川省的多个CO2观测点开展工作时,将CO2测定管的开口端取至对应于本研究的高位处,并且在北川和石棉等高背景值地点(40~130 mg/d)采用新式测定管。宝坻台等天津地区CO2观测点的背景值较低,需要使用老式测定管,这种测定管的量程有限。笔者通过试验并结合日常观测认为,观测中,采用量程小的快速测定管在高位开口,极有可能出现观测值超量程的现象,宝坻台于2011年7月23日出现过此情况(见图3)。若采用中位开口,同样能够反映出断层土壤气CO2含量的动态变化,是一种可供选择的观测方式。

图3 宝坻地震台断层土壤气CO2数据曲线Fig.3 CO2 data of fault soil gas at Baodi Seismic Station

3结论与建议

通过实验研究,笔者得出以下三点结论:

(1) 测定管底部开口大小不同,观测到的断层土壤气CO2含量数值有显著差异,开口较大时观测到的数值也较大,反之亦然,CO2含量数值与测定管开口大小呈正比变化。

(2) 底部不同开口大小的测定管观测到的CO2含量数据有较好的同步性,均能反映出断层土壤气CO2含量的动态变化。对于背景值低,必须选择量程小的测定管的观测点,使用中位开口可避免夏季CO2含量数据超最大量程的情况。

(3) 断层土壤气CO2含量观测结果呈夏高冬低的特点,与测定孔内的温度有显著的正相关关系,这在一定程度上表明土壤浅部生物层对CO2含量观测结果的影响是显著的。

鉴于测定管不同位置开口测得数据大小的差异,建议在采用测定管对断层土壤气CO2含量进行观测时,注意测定管的开口位置统一问题,以消除人为误差。另外,在对断层土壤气CO2含量进行观测时,应同步观测测定孔内温度,在数据处理时去除温度影响,有助于准确地识别CO2所携带的地震前兆异常信息。

参考文献:

[1]鱼金子,车用太,刘五洲.地壳中的CO2及其释放与地震短临预测[J].国际地震动态,1998(8):8-12.

[2]唐仲兴.二氧化碳流体与地震预报[J].地震学刊,1989(4):81-84.

[3]上官志冠,高松升.滇西地区二氧化碳的释放与地震[J].地震学报,1990,12(2):186-193.

[4]上官志冠,刘桂芬,高松升.川滇块体边界断裂的CO2释放及其来源[J].中国地震,1993,9(2):146-153.

[5]林元武,翟盛华.断层气CO2快速测定法及其在地震研究中的应用[J].地震,1993(6):62-67.

[6]王基华,林元武,高松升.怀来地震台CO2异常变化特征与地震关系分析[J].地震地质,1998,20(2):113-116.

[7]林元武,刘五洲,王基华,等.张北-尚义地震现场CO2测量与震后趋势判断[J].地震地质,1998,20(2):117-121.

[8]王基华,林元武,高松升,等.1998年怀来后郝窑断层气CO2变化特征分析[J].西北地震学报,2000,22(1):28-32.

[9]官致君,闻学泽,程万正.断层气CO2测点选建及观测资料在四川绵竹、雅江地震前的反映[J].四川地震,2002,105(4):22-27.

[10]高小其,王道,许秋龙,等.CO2快速测定方法的应用研究浅析[J].内陆地震,2002,16(1):76-83.

(英文摘要

Influence of Opening of Rapid Determination Tube on CO2Content

CHENG Li-kang, GONG Yong-jian, MA Li-li, LI Yue

(Earthquake Administration of Tianjin Municipality, Tianjin 300201, China)

Abstract:Influence of opening size of rapid determination tube on CO2 content and the variation characteristics are studied by detecting CO2 content of fault soil gas in the same observation hole using 3 rapid determination tubes with different bottom openings sizes. The results show that different sizes of bottom openings of rapid determination tubes get significant difference CO2 content values; The CO2 content data have good synchronization in change form and the observation results show the characteristics of low in summer and high in winter; There is a significant positive correlation with the temperature inside the observation hole. We should pay attention to the influence of position consistency of bottom opening of the tube, temperature and other factors in observation.

Key words:CO2 content; Determination tube; Fault soil gas

中图分类号:P315.61

文献标志码:A

作者简介:第一程立康(1982—),男,天津市人。2008年毕业于中央广播电视大学,工程师。

基金项目:天津市地震局科研项目(101004)。

收稿日期:2015-06-21

文章编号:1000-6265(2016)01-0028-03