敬一丹:温和是另一种锋芒

2016-04-20严頔

严頔

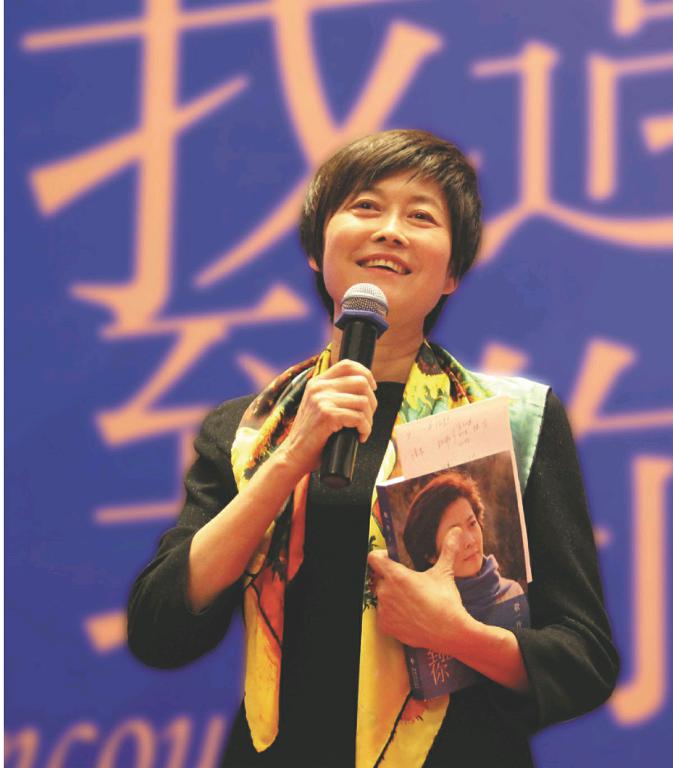

喧嚷的重庆大学小剧场,人声鼎沸,座无虚席。台上不设鲜花和背景幕布,只放着两把简单的木椅。“有请敬一丹老师。”主持人话音刚落,掌声已如潮水般涌起。

敬一丹微笑着接过话筒,开口第一句竟是个段子:“虽然都用数码相机了,但看来大家对柯达胶卷还是有亲切感的。”台下一片大笑,她竟把已60岁的自己比作有年代感的胶卷。

离开了正经庄重的演播厅,她的装束比舞台的布置更朴素,利落的齐耳短发,蓝色T恤,运动裤,休闲鞋,目光仍然清澈有力。追光打来,脸上的皱纹变得清晰,60岁的她没有掩饰,那是优雅老去的标志。

退休已经半年,她调侃自己比上班更忙了。回顾30多年的职业生涯,她仍然憧憬着未来的新鲜:“职业生涯的结束不是句号,我只是遇到了逗号。”

老公、车子、工作,一样都不换

当了半辈子央视主持人,退休后的这一年,有关敬一丹的新闻竟然比前60年加起来还多。“央视名主持敬一丹改嫁超级富豪”、“月收入达XXX元”……少了职业感,外界自然对她从未曝光的私生活产生了兴趣。

她一点不生气,索性在采访中把原配老公王梓木拉出水面,“我们已经结婚33年了。”80年代两人相识时,王梓木是党校教员,教经济学。后来当了公务员,再下海组建了华泰保险公司。

敬一丹恋旧,这些传闻更是子虚乌有。这么多年,栏目不换,老公不换,车也不换,“我那车都开了十几年了,才开了7万公里,可能骨子里就不是一个寻求变化的人。”

很少有主持人像她一样,陪伴一个节目从诞生直到不得不离开:《焦点访谈》21岁,《感动中国》14岁,敬一丹就像一枚钉子,永远坚守,永远敬业。

当她退休时,无数人都略带感伤,“敬一丹的面孔是一个时代的记忆。”

把一件事做好也叫“恋旧”

回想自己的年轻时代,敬一丹用了一个形容词:迟钝。从不想太多,只知道为了一个目标一点一滴埋头往前。

1965年,她初识话筒。那年她10岁,在哈尔滨国庆小学读书。一天,班里老师叫了几个女同学:“梁晶、敬一丹……跟我来。”走到一个小屋里,有一个从没见过的东西,老师说:“这是话筒,你们对着它,每人念一段课文。”话筒上裹着红绸子,很珍贵的样子。

其实,那是一次面试,同学梁晶被选上了,当了小广播员。敬一丹则在上中学后,才被老师推荐到了校广播站。

中学毕业后,敬一丹加入了知青的大队伍。先是修路,然后盖房子,她的任务不变,在工地简陋的广播室扯着喉咙激励大伙:“添砖加瓦,大干快上!”

后来,房子修完,广播站撤了,她失落了。好在山上修林场,她又被推荐到林场广播站。每日清晨,她喜欢独自在林场的晨雾中早早起床,来到广播站预热扩音器。

一位大姐告诉她:“早上从来不看表,你一广播,我们就起床;你万一晚了,我们全得晚。”

广播内容丰富了许多,除了转播节目,敬一丹还想了许多自创节目:播送投稿、样板戏选段,工人还能点播二人转。

十八九岁的年纪,就把小小广播站办得有板有眼,没过多久她被调到林业局广播站。人家都说是重用,可敬一丹爱上了小广播站,她是哭着走的。

在林业局广播站,她第一次接触新闻业务课,这才知道广播稿还分为消息、通讯、评论。像打开了新世界一般,在那个文化饥渴的年代,敬一丹开始想办法读书。

一次偶然的机会,她得到了到北京广播学院试音的机会,试音后,老师说她的声音条件不够好,“有点白”,而且分不清东北话与普通话。

“东北话不就是普通话吗?”她蒙了,根本分不清差距有多大。只有每天跑去核桃林练声,来回倒腾绕口令,从不偷懒。晚上还要练习老师留给东北同学的作业:“黑龙江哈尔滨知青……北京广播长安街……”

考试前,她的心里七上八下,拿到试卷,发现是一篇危险中救人的小通讯。她开始播报,核桃林前的纠结全消失了,眼前只有那篇稿子。

成绩出来,是优。她意外、不解、怯怯地去问老师,老师说:“你注重内容,感情真实,这是正确的,所以得到肯定。”

她还是不大懂:“哦,我还得琢磨琢磨。”

两年大学时光过去,敬一丹有些不甘心,她还想读书。26岁,她准备去考研。那时她连文科研究生的考试范围都无从知晓,为了看到试卷,她干脆先报名进考场“长长见识”。

从考场出来,她转身就走进英语培训班,起点低,岁数大,对英语几乎没兴趣,“字母还凑合认识,可合在一起就一个都不认识了。”

从最初的区文化馆再到电大培训班,艰难入门后,她到黑龙江大学补习,周一到周五学许国璋英语,周日学托福。考到第三年,英语66分,终于过了。1983年,28岁的她成为了北京广播电视学院播音系硕士研究生。

几十年后,她在每一场演讲里都会强调这句话:“我从小就比别人笨,也比别人慢。”但在这个浮躁的时代,笨,只要坚持;慢,只要不放弃,缺点就是优点。

“温”是一种很大的批评

如今谈到敬一丹,总绕不开一个栏目——《焦点访谈》。

在央视,熟悉她的人爱叫她敬大姐。一则,她资历老,崔永元、白岩松、水均益在她口中都变成了小崔、小白、小水。二来,她确实像大姐一样亲切,利而不害,为而不争。

而正是这种温和,使得敬一丹在这个经常流露出‘尖酸刻薄的团队中显得有点与众不同。

1994年,她上手做的第一个节目就被制片人说锐度不够。北京市有些人滥印地图,敬一丹去出版社采访,本来准备好尖锐点,直接问:“你知不知道把地图印错了,后果有多严重吗?”结果怎样呢?责任编辑是一个刚大学毕业的小伙子,拿着羽毛球拍兴冲冲地进来。敬一丹心软了,一开口就变了问法:“你以前印过地图吗,编过地图吗?”

看完节目,央视评论部主任孙玉胜说“你不够前卫”——此时评论部的口号之一就是“前卫”。

另一个节目,她又不可救药地“温”了。去监狱采访少年犯,设想着对犯人,气氛得冷峻点儿。失足少年带进来了,她开口第一句竟然是:“你这口子怎么是红线缝的呀?在家谁给你缝?你妈来过吗?”她称呼时特意去掉了姓,好像在叫人小名,说话时把手搭在他的肩上。

在她眼里,他首先是一个少年,然后才是“犯”。事后,摄影师在旁边叹气:“你跟那个少年犯说话,怎么像孩子大姨似的?”

她还会主动放弃更能达到效果的细节:原本节目组安排采访一个女孩,她家境非常困难,爸爸在煤窑做事,女孩给爸爸送饭时,小煤窑出事了,女孩提着一瓦罐的午饭,眼睁睁看着她父亲出不来了。

敬一丹看着她,七八岁的样子,“绝不能采访。”物色的几个小孩里这是最困难的,也是最有效果的,“但我不能再让这个女孩重复这些残忍的细节。”

后来她去采访了女孩叔叔,让他复述矿难情景。只让小女孩在镜头里出现,没有说一句话。

制片人看了几个节目,叹了口气:“太没有锐气了,没有锋芒,缺少刚性。”《焦点访谈》在那个锋芒毕露的年代,“温”是一种很大的批评。

敬一丹明白自己不适合短兵相接。“好人犯错,我下不去手;真正的坏人,我又斗不过他。”

神奇的是,21年来,《焦点访谈》没有抛弃她,而是越发向她靠近。度过了锋芒毕露的年代,这个节目从最初的血气方刚的年轻人,慢慢变成了讲理的中年人。敬一丹的“温”在节目中与众不同,但又越发显现有人性的味道和哲理。

“没有《感动中国》会很危险”

如果说《焦点访谈》让敬一丹成为一道独特的风景,《感动中国》就是与她内心节拍的真正应和,对它,她倾注了由衷的情感。

敬一丹爱哭,每年《感动中国》的颁奖礼上,介绍每一位候选者的故事,她都忍不住热泪盈眶。

2012年,《感动中国》第10年,台上的敬一丹看到王文富坐在人群中,没有人知道他是谁,可敬一丹知道。王文福来自四川凉山的麻风村,为了让那里的孩子受到教育,他坚守了18年。敬一丹在麻风村采访过他,他没上过师范院校,却懂麻风病孩子,教过的孩子没一个能毕业的,但他仍然在那里,没有放弃。

敬一丹被他的故事打动。那一年,王老师没有获奖,静静地坐在观众席上为获奖者鼓掌。颁奖时她远远看着王文富,忍着泪,在心里为他鼓掌。

三年以后,敬一丹在小剧场里再次提到了王老师,仍旧激动得声音哽咽。

14年来,对待《感动中国》,敬一丹的态度是郑重的,“准备这个节目时,正值隆冬,天正冷,我的心却会温暖起来。”每当临近录制,她就会尽量排除杂念,不敢分心,让自己的情绪“浸泡”在节目里。

有人说《感动中国》没用,敬一丹微皱着眉,摇摇头:“什么叫有用?我很看重润物无声的存在。《感动中国》没有创造好人,它的价值是给我们信心,在一个人们经常感觉混乱的时代,这些很单纯的人给我们信心。如果没有这种信心,我觉得很危险。”

退休之后,敬一丹没有离开《感动中国》的舞台,她更忙了,奔波于各个城市,继续主持着省市版的“感动”系列晚会。

就像对婚姻、事业的恋旧一般,她仍然守着自己不变的情怀,开始辗转大学和学生交流,开通微信公众号,跟女儿王尔晴一起做“美丽中国”公益活动,帮助偏远山区的孩子们拥有更多的读书机会。

一切好像都没有变,唯一改变的是她对新事物的接受。在新书中,每一章节上都附有一个二维码,只用“扫一扫”,就能观看该段有关的节目视频。这一招,是敬一丹从90后同事那里学来的。

“学好新媒体,才能更好地传播。”撇开那个稍稍新潮了一点的外壳,她还是那个坚持的敬一丹。