当代建筑设计的“特异性”思考方式

2016-04-20张璐

摘要:在多元化发展的今天,各种建筑理论纷繁多样,但当代的设计理论都从不同角度呵护了人的感受、自然的维护、材料本质的展现,对这些细节的关注与实践超越了一般的建筑构造规律,所以将这三方面的关注归纳为建筑的“特异性”思考方式。

关键词:特异性;全球化;场所;目的;材料

一、引言

全球化是一种不依具体的环境、地域、社会体制、发展模式、意识形态为转移的走向,这种走向萌生于近现代,到了当代条件下有了突出的显示。

在全球化背景下建筑趋同化发展成为当代建筑设计的一个突出特点。因此设计的多元化发展成为设计师们探讨的重点。现在我们频繁听到的诸如“地域性设计”、“民族性设计”、“地标建筑”等等,都着重寻找属于自己的特征。

二、“特异性”思维——感性认知

“特异性”通常和“普通的”、“一般的”对立存在。众所周知“一般的”、“普通的”是将很多具体事件通过理性的归纳总结得出的一般规律,而“特异性”就是对某些具体事物的直接感受。

“特异性”描述的是在建筑中一再出现的态度与看法,包括对场所精神的回应,对场所而非空间的关心,以及遵循材料本质进行的设计。以“特异性”的方式观看大自然的重要性是不可估量的。它孕育出了现代科学的实证精神,以及对待艺术的态度。

就建筑而言,对于特异性的迷恋在“后现代主义”得到充分体现,各种形式语言被解组重构。很多后现代主义作品由于其‘极端独特的感受‘也成为不可复制的“孤品”,有时这种特异性感受只是建筑师自己的感受并不能与他人形成共鸣,这也是造成后现代主义无法推广的原因之一。而极端理性的“现代主义”由于其冷漠、不近人情遭到了颠覆。因此,对“特异性”的把握与思考就是本篇文章的重点。

三、“特异性”思考途径——对场所、目的、材料的回应

1.“场所精神”的回应——地方的精神所在。在景观建筑界认为通过有系统的场地分析,就可以很大程度上决定最终的“设计”。由建筑师伊恩·麦克哈格的设计结合自然一书中,提出一种系统的设计方法,将地形、气候、生物和地理等“自然因素”与土地利用和居住类型这类“人文因素”结合起来。

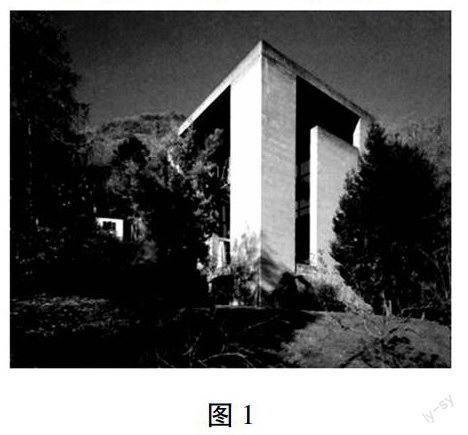

在建筑领域,呼应场所精神的想法得到了广泛响应。意大利新理性主义几位核心人物,包括阿尔多·罗西和乔治·格拉斯,都从他们所认为的“科学”角度去解读建筑场所的历史,并依此作为他们建筑设计的基础。而在瑞士兴起的所谓“趋势”运动,旨在努力将当地明显可见的“趋势”延续下去。例如:马里奥·博塔位于圣维塔莱河的私人住宅(如图1),会让人想起塔楼似得乡村住宅,这种住宅在当地曾经是最常见的住宅形式,而它所采用的建材也反映出当地农舍的砖石传统。

如今对于场所精神的关注很大程度上会和更广义的后现代理念联系在一起,它更加强调环境的重要性,尤其是从现象学衍生出来的哲学概念,克里斯蒂安·诺伯格-舒尔茨所著的场所精神:迈向建筑现象学充分体现了这一点。

2.“目的”的回应——满足需求。比如,在勒·柯布西耶模度设计的那栋肯定属于“理性形式”的萨伏伊别墅中(如图2),建筑设计的清晰规则因为呼应一系列特殊需求而变得充满活力,包括用可以让一辆车快速旋转的宽阔弧度,来决定地面楼层玻璃帷幕墙的几何形体(如图3),以及用隔离物把浴室包绕起来的做法。

3.“材料”的回应——尊重材料的本质。“特异性”纠正了我们对建筑材料的态度,呼吁既要考虑材料的工程性能,又要擁有将材料的“本质”表现出来的欲望,后者在现代建筑的发展过程中扮演了重要的角色。

弗兰克·劳埃德·莱特宣称:“如果更具根据材料的本质加以使用,那么,每一种新材料都意味着一种新形式、一种新用途”。这种尊重材料本质进行建造的理念,可谓真正的“现代”建筑的标签,它始于19世纪关于建筑风格的辩论,但其产生的根源在于现代科学的兴起。

伽利略和达·芬奇都意识到,结构不仅仅是简单等比放大或缩小,而是根据结构尺寸和使用的材料来调整比例,就像伽利略所提出的动物骨架的例子。古典主义认为形式独立于物质之外的观点已经站不住脚,科学家和工程师也开始讲材料的属性数据化,便于使用数学的方法来计算他们的效能。

认为需要根据材料的属性来运用结构法法则的理念,为建筑形式提供了新的理论依据,而这种理念也成为将建筑视为建造艺术观点的核心。对这种建造理性主义最系统的阐述,是由法国人维殴勒·勒·杜克提出的。他强调,对于材料的通盘了解是“布局的首要条件”,建筑师应该“传承自然女神的处理方式”。

不过,表现材料的“本质”理论上说来简单,但在实际操作中却并没有那么容易。当路易斯·康需要在墙上设计一个开口时,他可以问砖头:“你想要什么?”然后砖会回到道:“我想要一个拱形”,可是对其他很多材料而言,答案可能就没有这么清晰。“透明”和“反射”都是玻璃的“本质”,对于希望玻璃能够将内部结构清楚地呈现出来的人而言,反射的属性就让人烦恼。

如果碰到钢筋混凝土等复合材料,情况就更加复杂。钢筋混凝土的强度基于隐藏在里面的钢筋与钢网;它最终的外形却又是浇筑它的材料的“本质”所决定,而不是他自身的组成成分来决定;它在浇灌时是流动的,凝结后又变成固体。莱特设计的古根海姆博物馆(如图4)是体现混凝土流动性的不朽杰作,而约恩·伍重却利用钢筋混凝土同样的属性,在悉尼歌剧院中央广场的混凝土板上(如图5),创造类似人体骨骼的结构——一种可以完美展现出力量的结构。

没有几栋建筑会比弗兰克·劳埃德·莱特的落水山庄更能说明这两点。从整体的布局到墙壁、楼梯、窗户和其他细节的处理,它的层次设计完全呼应了现场的沉积地形(如图6);走进位于混凝土棚架下的入口时(如图7),一根梁绕着树呈曲线状,会使你一方面歌颂如此独特的存在,另一方面赞美在建筑中体现着尊重自然的态度。最后,莱特对材料的处理都经过仔细权衡,旨在将材料个体的“本质”表现出来,而圆线的角落处理则是反应了莱特的信念——钢筋混凝土在本质上是一种液态材料。理性的“现代主义”无疑解决了基本上全球的建筑功能需求,但在各国陆续进入“丰裕社会”期,人们对感官、感受有了追求。对建筑“特异性”的思考、对生活细节的重视,“特异性”描述了一种根据特殊情况来调整形式的态度,而不是把某种先前存在的风格生搬硬套上去。

参考文献:

[1]王受之.世界现代建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社.2012:11-第399-442页.

[2]理查德·韦斯顿著,田彩霞译.100个改变建筑的伟大观念[M].北京:中国摄影出版社.2013:9-第60页.

作者简介:张璐(1989.3-),女,汉,山西忻州人,现就读于广西艺术学院建筑艺术学院2014级艺术设计专业,硕士研究生,研究方向:室内设计。