河南省土地利用与土地覆被类型对土壤质量的影响研究

2016-04-20汪珂丽

摘要:基于16d合成MODISNDVI数据提取的时间序列植被覆盖度数据,采用一元线性回归趋势分析,对河南省2010-2014年植被覆盖度的时空变化及其地形分异、土地利用/覆被变化的影响进行了定量分析。结果表明:(1)研究时段河南省植被覆盖度整体呈快速上升趋势,局部下降;(2)河南省植被覆盖度变化存在明显的地形分异,陡坡等植被恢复、重建和保育的主要区域植被覆盖度增速显著;(3)土地利用/覆被变化对植被覆盖度的增加影响突出,土地利用/覆被类型变更区植被覆盖度增速显著高于未变化区域,退耕还林还草区增速尤其突出。上述结果表明,河南省植被保育、植被恢复和重建在植被覆盖度提升方面取得了明显成效。

关键词:河南省;土地覆被;土壤质量;影响

1、研究区概况

不同植被恢复类型对土壤养分含量有显著影响。例如,地表植被覆盖越大,土壤表层获取的光和热量会减少,进而增加土壤有机质的累积。但有研究指出,林木的生长会产生大量抑制有机质生成的物质,因而林木和灌木的生长会减少土壤有机质含量。以荒草地作为基准进行比较,种植马铃薯使0-40 cm土层的有机质降低3639%,而种植柠条灌木(C korshinskii)使土壤有机质增加了7528%。这是因为柠条属于豆科植物,能够通过对大气中氮元素的吸收固定而不断地提高土壤肥力。而良好的土壤肥力有利于植物的生长和发育,植物的繁荣生长就意味着更多的枯枝落叶被腐解为有机质并返回土体,进而使得土壤肥力不断得以提高,在土壤一植物系统中形成良性循环。

不同植被恢复类型对土壤全氮含量有着显著的影响,但对硝态氮和铵态氮的影响不是很显著。油松林地的土壤氮素含量高于农地、弃耕地和人工牧草地。不同土地利用类型下土壤氮素含量呈现变异。研究结果表明,农地转化为灌木地、荒草地、油松林地、弃耕地和人工草地会增加土壤氮索的含量。这主要是由于不同植被对土壤氮素的吸收、积累和转化的效率不同而引起的。同时,土壤氮素的分布与植物根系的分布有着密切的关系。许多研究发现,固氮植物(如豆科植物)种类会显著增加土壤氮含量,但也有研究表明,固氮植物种类与地表土壤氮的积累并没有相关关系。不同植被恢复类型下土壤磷存储和积累的差异主要是地球化学和生物循环过程的不同而引起的。从农地转化为其他非农用地类型(荒草地、灌木地、油松林地、弃耕地和人工牧草地),土壤全磷含量并无差异。然而统计结果显示,不同植被恢复类型对土壤速效磷含量有着显著影响。不同植被恢复类型下土壤速效磷含量变异很大。农地表土层(0-20 cm)的土壤速效磷含量高于其他用地类型,这主要是由于耕作过程中施用磷肥而造成的[2]。

2、结果与分析

不同植被恢复类型下土壤剖面养分含量均呈现明顯的层次性,植被恢复导致土壤养分表层富集,主要表现为表土层(0~20cm)土壤养分含量高于下层土壤(20-40 cm),这可能与上层不仅受植物根系的影响,而且受枯枝落叶及小气候环境影响较大有关。土壤养分含量表现为表土层(0~20cm)大于下土层(20-40 cm),反映了植被对土壤养分的表聚效应。

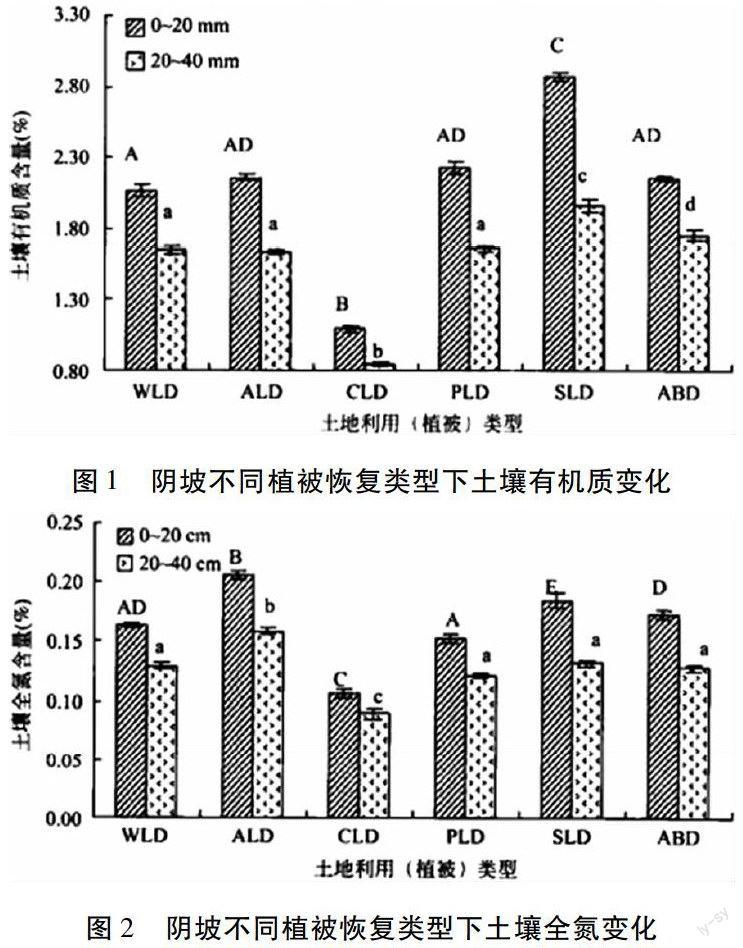

土壤有机质是评价土壤质量的一个重要指标,它不仅能增强土壤的保肥和供肥能力,提高土壤养分的有效性,而且可促进团粒结构的形成,改善土壤的透水性、蓄水能力及通气性等。不同植被恢复类型土壤有机质含量变化如图1所示。

不同植被恢复下不同土层的土壤有机质差异显著(P<001)。植被恢复后土壤有机质含量大幅增加。如以农地为对照,0~20cm土层土壤有机质含量的增幅大小依次为:灌木地(1623%)>油松林地(1048%)>山杏林地(983%)>弃耕地(971%)>荒草地(892%);而20-40 cm土层土壤有机质含量的增幅依次为:灌木地(1307%)>弃耕地(1071%)>油松林地(944%)>荒草地(942%)>山杏林地(923%)[3]。总体来说,土壤有机质的增加幅度以灌木地(沙棘灌丛1465%)>弃耕地(自然恢复植被1024%)>乔木林地(油松、山杏林地974%)>荒草地(917%)。可见,人工灌木恢复对土壤的培肥作用高于乔木林地,农地弃耕进行自然恢复也有很好的土壤培肥作用,而自然荒草地由于植被稀疏,其年生物量较少,故枯落物较少且枯落物分解补充土壤养分较少,土壤相对比较瘠薄。

河南省土壤生态系统的氮素主要取决于生物量的积累和土壤有机质分解的强度。植被类型、水热状况和土壤侵蚀的强度等都会影响土壤氮素含量。植被恢复可以增加土壤全氮含量。与农地相比,植被恢复后不同土层土壤全氮含量均呈现增加趋势(图2)。由于小流域土壤生态系统近似于一个封闭系统。因此,土壤氮素含量主要取决于生物量的积累和有机质的分解强度。对于0-20 cm土层土壤全氮在不同植被下表现出显著差异(P=001),而对20-40 cm土层来说,土壤全氮含量差异不明显,主要是由于成土作用过程中养分表聚作用导致的。

结论:土地利用/覆被类型变更区植被覆盖度增速显著高于未变化区域,退耕还林还草区增速尤其突出,河南省植被保育、植被恢复和重建在植被覆盖度提升方面取得了明显成效。

参考文献:

[1]代永春,施昆,戴朦梦,等.地形因子对北京市土地覆盖变化的影响研究[J].价值工程,2015,09:327-329.

[2]李丽,刘晓东,梅再美.喀斯特石漠化地区土地利用/覆被变化及驱动力因素研究——以贵州省安龙县2000~2010年为例[J].贵州科学,2015,02:75-81.

[3]孙庆龄,冯险峰,肖潇.武陵山区植被净第一性生产力的时空格局及其与地形因子的关系[J].地球信息科学学报,2014,06:915-924.

作者简介:汪珂丽(1994.5-),女,汉族,河南省商丘市柘城县,学生,本科,研究方向:地理信息系统专业。