“醉”行黄沙道 见景如见人——《西江月·夜行黄沙道中》教学设计及点评

2016-04-20武汉经济技术开发区实验小学

■武汉经济技术开发区实验小学 白 洁

“醉”行黄沙道见景如见人——《西江月·夜行黄沙道中》教学设计及点评

■武汉经济技术开发区实验小学白洁

【词作简析】

在《西江月》这首词中,词人辛弃疾描画了一幅江南山村盛夏月夜图:夜色清幽,气氛恬静,充满了乡土气息,抒发了丰收在望的喜悦心情。笔调灵活、轻动,构思纯朴、自然,反映出作者的愉快心情,给人以相当丰富的美的享受。

【设计特色】

抓三“醉”,引导学生理解文字想象画面,进入意境,读出诗意。并自主探究,抓住“旧时”与“忽见”情趣,品词品句,前后照应,分组整合。最后引导学生用诗句的形式将词中景与词中情表达出来,见景见如人。吟唱结合,情趣相生。

【学习目标】

1.正确、流利、有感情地朗读全词,并背诵全词。

2.通过诵读,体验古诗词的节奏美及内蕴美。

3.学习抓住重点词句,想画面,品诗情,悟诗境的方法。

4.以这首词为媒介,走近辛弃疾,体验词人丰富的内心世界。

【设计过程】

课前活动:对诗

同学们,上课之前,咱们来对对诗,好吗?我说上句,你们对下句。

“床前明月光,___________。”

“夜来风雨声,___________。”

“月落乌啼霜满天,___________。

姑苏城外寒山寺,___________。”

“可怜九月初三夜,_________。”

“人闲桂花落,___________。

月出惊山鸟,___________。”

“二十四桥明月夜,_________?”

【设计意图:通过师生对夜景的诗,营造一个诗的意境,把学生不知不觉地引入夜的氛围中。】

一、导入新课,解读课题

1.导入新课

师:大家发现没有,刚才咱们对的这些诗都与夜有关。可见,诗人对夜是情有独钟呀!今天,咱们再来学习一首描写夜景的词。(学生齐读课题)

2.解读课题

(1)解读这首词的词牌名“西江月”。交流学生以前学过的词牌名。(帮助学生回忆二年级所学的《忆江南》、五年级所学的《渔歌子》)

(2)请学生解读题目“夜行黄沙道中”的意思。

【设计意图:让学生明白“西江月”是词牌名,并回顾以前学过的词牌名,“知新”并且“温故”。通过解读题目“夜行黄沙道中”,让学生大初步感知这首词的内容。】

二、初读读通畅

过渡:读完题目,我们就跟随词人去夜行黄沙道。

1.教师范读全词

师:我们说古诗词一定要吟诵的,吟诵才有味道。请大家先听老师读一读,好吗?(师配乐范读)就这样,自己轻轻地念两遍,念到心里去。

2.学生自读全词

3.分上下片指名读词

指导停顿:“七八个星天外,两三点雨山前”;正音:“见(xiàn)”,引“天苍苍,野茫茫,风吹草低见(xiàn)牛羊”正音。

4.齐读全词

注意词的上片与下片之间要停顿得久一些。

【设计意图:通过老师的范读、指名学生读、齐读,让学生把词读通畅,读出诗味,为整节课的吟诵奠定一个好的基础。】

三、再读疏通文意,理清词人的行踪

过渡:词读通畅了还不够,还得读懂。

1.学生借助注释理解词的大意

2.学生质疑不理解的词句,并解疑。(师重点点拨难以理解的倒装句。)

3.教师提问检查学生自读情况。

师:好,看来大家真没问题了,那我来提个问题:词人夜行黄沙道中都到过哪些地方呢?

学生交流,理清词人的行踪:树下——稻田边——茅店

【设计意图:理解词的大意是品读词句的基础。本环节通过理出词人的行踪,既检查了学生是否读懂了词的大意,又理出了全词的线索,为下个环节的品读奠定了良好的基础。】

四、品读上片,感受词人的“陶醉”与“沉醉”

1.品读“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,想象夜景图,感受夜色的清幽美妙,体会词人的陶醉。

展示宣传是游客中心的主要功能之一。参考国内的乡村旅游地游客中心建设现状,相对于一般景区内的游客中心,乡村旅游地游客中心较为关注在乡村文化、景观、餐饮等方面的宣传,以宣传图册、橱窗、多媒体、导游介绍等形式展现。大峡谷村游客中心在宣传方式、宣传资料、宣传渠道等方面都存在较为明显的滞后性,影响游客对于有效信息的获取和主客之间的双向沟通。

过渡:我们先一起到树下去看看。(出示:“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”)

(1)学生听老师读两遍,边听边想象画面。

(2)学生交流想象的画面及感觉,并带着画面和感觉读词。(板书:幽美夜色)

(3)让学生感受词人的陶醉,并带着这份陶醉读词。

【设计意图:让学生通过想象画面,在脑中构画出词人所看到的夜景图,走入词中意境,感受词人心中的那份陶醉。】

2.品读“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,感受丰收的喜悦,体会词人的沉醉。

过渡:词人带着这份陶醉,缓缓前行,又到了哪儿呢?(出示:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”)

(1)师:你仿佛能闻到什么,听到什么?

(3)闻到沁人心脾的稻花香。(师指导朗读。)

(4)听到一片蛙声。(演示理解“一片”。)

让学生补白青蛙的话,感悟丰收在即的喜悦。师指导朗读。

探究:仅仅是青蛙在说丰年吗?还会有谁?(蝉、喜鹊、农民、词人……)总之,今晚的一切都沉醉在这一片丰收的喜悦中。(板书:沉醉丰收喜悦)

生带着这份沉醉,读词。

【设计意图:通过补白青蛙的话,让学生进一步走进词的意境,进一步走进词人的心境——沉醉于丰收的喜悦。】

3.回读上片,再次感受词人的“陶醉”、“沉醉”。

师:是呀,这幽美的夜色怎能不叫人陶醉呢?这丰收的喜悦又怎能不让人沉醉呢?来,让我们带着这份“醉”意,一起读上片。(齐读上片)

五、探究下片,感受词人的“迷醉”

1.读“七八个星天外,两三点雨山前”,感受天气变化——下雨了,词人急于寻觅一处避雨的地方——茅店。

2.出示:“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”。探究:今晚,词人知不知道赶往茅店的路该如何走呢?

学生品读、交流:

①从“旧时”看出词人原本应该知道茅店在哪儿。

②从“忽现”看出词人此时不知道茅店在哪儿。

师:词人原本熟悉的茅店,一时间却想不起在哪儿了,可茅店尽忽然出现在眼前,这可真是意外的惊喜呀!(生齐读:“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”。)

这可真是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”啊!(生齐读:“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”。)

这可真是“众里寻他千百度,那‘茅店’就在‘社林边’”啊!(生齐读:“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”。)

【设计意图:让学生自主地品词品句,感受“旧时茅店”“忽现”的情趣。】

3.联系上片,感悟词人的“迷醉”

师:既然是“旧时”茅店,今晚,词人为什么就不知去路,犯了迷糊呢?(板书:迷)

生读全词联系上片,探究原因:词人陶醉于幽美的夜色,沉醉于丰收的喜悦。

师:真是:“沉醉不知归路”呀!(生再读最后两句)

师:正是有了“沉醉不知归路”,才有了这“忽现”的情趣(板书:“忽现”情趣。生读最后两句)。正是有了这“‘忽现’情趣”,今晚词人又多了一份“迷醉”(板书:醉)。

【设计意图:让学生通过联系上片,探究词人“不知归路”的缘由,从而进一步走进词人的心里,感受词人由“陶醉”到“沉醉”,最后到“迷醉”——感情逐层推向高潮。】

六、结合“词人小传”,感悟“一切景语皆情语”,见景如见人

1.让学生从词中找出令词人陶醉、沉醉,以至迷醉的景物并交流。

师:在感受了这份忽见情趣后,我们再来看看整首词,看看到底是何景何物让词人如此地“醉”呢?请拿出笔圈出词中景、词中物。(板书:景)

2.明月时常有,清风常相伴,蝉鸣不惊奇,何来此“三醉”?引导学生问词人:如此平常的景与物,为何令你如此的“醉”?

3.看词人小传,探其中缘由,体悟这一切皆缘于词人对农村生活的热爱(板书:情),并带着词人的情感朗读全词。

师小结:一切景语皆情语。

【设计意图:结合词人简介及词人写这首词的背景,让学生自主探究词人的情感世界,走入词人的内心深处,更深刻地领悟词人写这首词的心境。】

4.让学生借助辛弃疾的词句“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的形式,用《西江月》这首词中的景物,抒发词人辛弃疾的情怀——对农村生活的热爱。

【设计意图:学生用诗句的形式将词中景与词中情交融,把词人的情怀诗意地表达出来,对整首词有一个更深刻的感悟,有自己独特的见解。】

七、背诵、吟唱全词

1.背诵全词

师:多美的景,多好的词,多潇洒的词人啊!真是见景如见人(完成板书)!让我们把这首词珍藏在心间,一起背一背、吟一吟。

学生吟诵全词。

2.吟唱全词

【设计意图:让学生了解词是可以唱的,并获得古典诗词的音韵美与旋律美的审美愉悦。】

八、课外拓展

今天我们随着辛弃疾一路走,一路赏,既赏了景,也感受了这位词坛巨匠的闲情雅致。其实辛弃疾的人生经历极其丰富,他的词作风格也别样多姿。如果你对他的词感兴趣,对他这位诗人感兴趣,课后可去把他的词找来读读,你一定会有惊奇的发现。

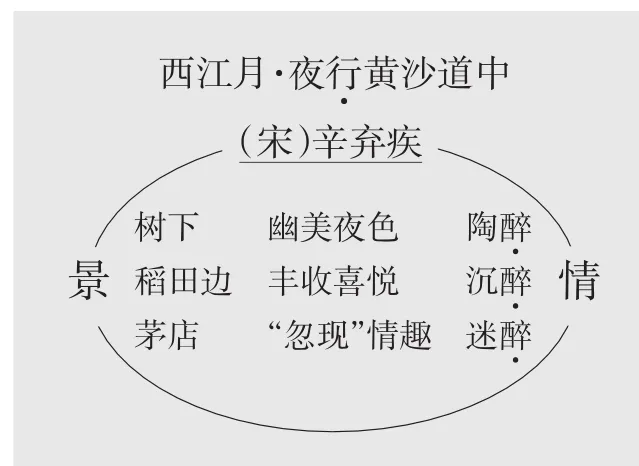

【板书设计】:

【名师点评】

随“需”潜入课,润物细无声

屈小青

鄂教版教材在古诗词编写这一块特点,相对来说比较突出。一册书共32篇,其中8篇古诗词加24篇课文,古诗词占了四分之一。从数量上大大超出其他版本,据统计其他版本古诗词的比例是百分之八。苏教版26篇课文,有两篇是古诗词,一篇含两首诗,人教版也大体这样。从体系上来看,古诗词自成一个板块“诗词诵读”。从内容上看,所选古诗词均为上品,是小学语文教学的重要资源。学习古诗词既是对民族文化精髓的传承,也是陶冶学生情趣,丰实学生语文积淀的重要途径。

高年级古诗词教学的目标是,让学生能正确、流利、有感情的朗读古诗词并背诵,借助注释,结合资料正确理解诗歌的意思,初步感受诗歌的表达方式,体会诗词蕴含的思想感情,感悟、积累并继承我国古代优秀文化。

白老师对高段古诗词教学的目标和教学规律把握得很到位。在短短40分钟的时间里读出诗意,研出诗情,悟出诗境,品出诗韵,让学生与作者、文本愉悦对话,融为一体。这是因为教师赋予了课堂更多的文化信息,使古诗词教学多了一些文化色彩和诗性光辉。

具体体现在以下几点:

1.发挥诵读的优势,感受诗情,品味“诗言诗语”,想象“诗情画意”。

“古代诗文的阅读要加强诵读涵咏,在诵读涵咏中感受作品的意境和形象,获得情感的体验、心灵的共鸣和精神的陶冶。”反复诵读是古诗词研习之道,但每一次的读要求不同,目的不同。

一读,读准字音。使学生的读做到如朱熹所言,“须字字响亮,不误一字,不少一字,不多一字,不倒一字。”

二读,读准节奏。“节奏是传达情绪的最直接且最有力的媒介。”节奏的划分既要考虑文意的相对完整,又要兼顾前后音节的谐畅。在初读古诗时,学生的停顿并不明晰,老师适时进行了方法的指导,并进行了示范朗读。难读的句子着重指导:如“七八个星天外,两三点雨山前”。通过对对子的方式,让学生学会断句,并感受这种对仗句子的独特魅力。

三读,读明诗意。在学生大体读出诗歌韵味的基础上,再放手让学生自己读读,议议,指导学生读诗的一般方法,请学生借助注释理解词的大意,展开想象读出画面等。在学生充分自学的基础上,质疑不理解的词句,并解疑。教师重点点拨难以理解的倒装句。理清词人的行踪:树下——稻田边——茅店。既检查了学生是否读懂了词的大意,又理出了全词的线索,为下个环节的品读奠定了良好的基础。

四读,读出意境。教师让学生通过想象画面,在脑中构画出词人所看到的夜景图,走入词中意境,感受词人心中的那份陶醉。补白拓展,通过补白青蛙的话,让学生进一步走进词的意境,进一步走进词人的心境——沉醉于丰收的喜悦。品味关键词语“旧时”“忽现”让学生自主地品词品句,感受“旧时茅店”“忽现”的情趣。并联系上片,探究词人“不知归路”的缘由,从而进一步走进词人的心里,感受词人由“陶醉”到“沉醉”,最后到“迷醉”——感情逐层推向高潮。随着对文本理解的逐渐深入,对作者认识的逐渐丰富,学生的诵读也逐渐进入了美读的境界。这时的诵读已经具有了一种审美的意味,也成为了诵读者本身的一种生命活动和精神追求。

一般的古诗词教学,很多老师到这一步就停止了。但是白老师知人论诗,整体观照,逐句感悟之后,回归整体。于是有了五读。

五读,读懂诗人。“我们再来看看整首词,看看到底是何景何物让词人如此地“陶醉”“沉醉”“迷醉”呢?请拿出笔圈出词中景、词中物。”

教师此时挑起学生探究的欲望:“明月时常有,清风常相伴,蝉鸣不惊奇,何来此“三醉”?引导学生问词人:如此平常的景与物,为何令你如此的“醉”?

在学生思而不得的时候,教师补充词人小传,探其中缘由,体悟这一切皆缘于词人对农村生活的热爱,并带着词人的情感朗读全词。

在课堂上,教师有意识补充这些资料,学生身在课堂,却“思接千载,视通万里”。此时的解读就不会再停留在诗句的表面,而能深入到字词深处,探究词人的情感世界,走入词人的内心深处,这样的诗词学习具有很强的文学鉴赏意味,从而令课堂进入了一个新的境界。

教师继续让这些平常词语发挥不平常的作用,让学生借助辛弃疾的词句“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的形式,用《西江月》这首词中的景物,抒发词人辛弃疾的情怀——对农村生活的热爱。

学生用诗句的形式将词中景与词中情交融,把词人的情怀诗意地表达出来,对整首词有一个更深刻的感悟。而且这些词语通过学生运用更赋予了生命的活力。学生能更深刻地领悟词人写这首词的心境。

2.教师文本研读深入到位,视野开阔,资源链接自如。

古诗词年代久远,言简义丰,一首诗往往是作者经历、思想感情的外现。教学一首古诗词,就是走近一位作者,解读一种生活,阐释一段历史。教师要教好一首古诗词,自己必须对作者的生平身世以及兴趣爱好,作品的写作背景,当时的社会背景,同一作者的其他诗作,与文本内容、思想、表达有密切联系的诗句、诗文等都有所了解或研究,有相当的积累。这样融会贯通,在课堂上才能信手拈来,自如地链接信息。

白老师是深谙此道的。从前面的五读可以看出教师对文本的研读有深度。老师自身的文学素养较好,课堂中的链接、引用随处可见。开课师生对夜景的诗,营造一个诗的意境,把学生不知不觉地引入夜的氛围中。“见”字的读音,联系熟悉的诗句“风吹草低见牛羊”;“稻花香里说丰年”联想到“锄禾日当午”;“柳暗花明又一村”“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”等等。而且白老师的这些链接不是一股脑集中塞给学生,而是以学习古诗的需要,准确选择链接点,准确把握链接时机,随“需”潜入课,润物细无声。

(作者系湖北省语文特级教师)

责任编辑郑占怡