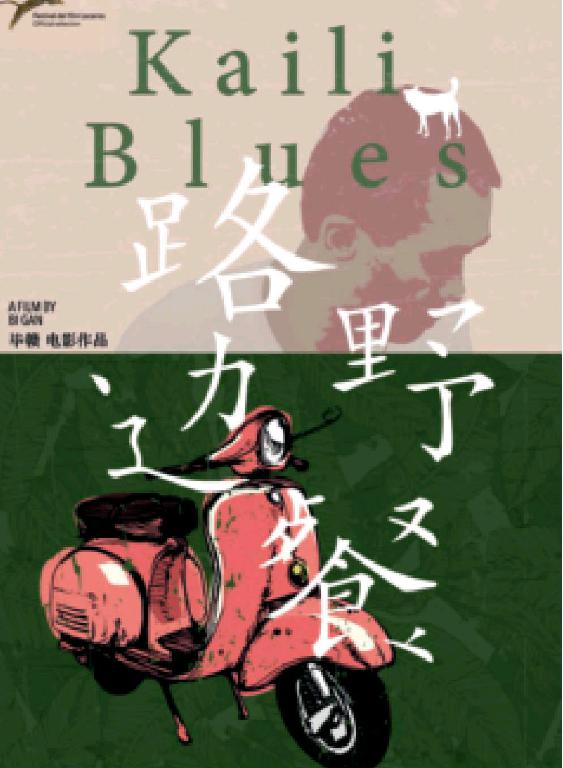

从《路边野餐》论“歌手和诗人”(上)

2016-04-15

2012年,北京,华语电影青年影像论坛。金鸡百花影城展映毕赣导演的《金刚经》。得知毕赣当时正好在京,我建议主办方,可以请毕赣到场,临时加一场Q&A活动。后来再次见面,他们说起了当天状况:放完电影,在场观众好像掉进了另一时空,久久无法提问—一个问题都没有。

2015年,《路边野餐》在星美世界城举办了北京的第一场内部放映。散场后,走出五号厅的观众,居然滞留在场内好几分钟—始终找不到电影院的出口。

两则放映花絮,大致说明了毕赣电影的一些特点,它的电影不用来解决问题,而是提出问题。很多电影有赖于视觉的冲击和戏剧的冲突,严格遵守约定俗成的规则定律。毕赣电影所制造的影像经验,是让观众在看完电影以后,仍然走不出那个潮湿、荡漾、迷幻和永恒的黔东南世界,有山林和泥土的味道,有河流和水泽的湿气,如烟、似雾,久经不息,萦绕不散。

作为长片处子作的《路边野餐》,不如说是经过升级改良的学生作业《老虎》,借由短片《金刚经》所催化反应而成。看过这两部旧作的,多会惊觉毕赣作品之间有太多的相似类同。

《老虎》里面的入狱,老师傅(狗)的冷笑话,还有穿行于凯里市区,无序、杂乱的街景,理发店和游戏店的百无聊赖中,透露了中国三四线城市的日常信息。

从手上的表到《金刚经》的文字,从陈升、老歪、花和尚的人物名字,到荡麦这个专属于毕赣的电影空间,它们都会叫人想起《路边野餐》。

我不太关心《路边野餐》的评价高低。实际上,我所看到的,更多是来自毕赣和他作品的无拘无束,自然生长。它再次证明了一则道理:可以用很少的钱,拍出很有趣的电影。哪怕是在席卷着淘金狂热,票房中毒综合症大爆发的中国,同样可以。

关于拍电影,卖房子、诉情怀、哭理想之类的找钱故事,你可能听过太多,就连网剧导演都学会了。很多人关心如何把一部电影变现,却很少想过,为什么拍电影。《路边野餐》不是电影表达的唯一方式,但是,它做得不错。来自毕赣人生经历、观影写诗的二手经验,唤醒了观众的一手经验。这些经验,大量来自于叔叔陈永忠的社会闯荡,还有毕赣自己的生命体验,譬如同父异母的弟弟。

影迷观众所熟悉的,大概是《路边野餐》的浓厚迷影趣味。从塔可夫斯基的《潜行者》,到侯孝贤的《南国再见,南国》,再到阿比查邦的《祝福》和《能回到过去的波米叔叔》。

作为科幻小说,《路边野餐》讲了这样一个故事:外星人造访所带来的遗物,使得一个区域发生了很大变化。在这个区域的中心,传说有一个变异神器“金球”,在其面前可以实现自己内心深处最迫切的愿望。

不难发现,在毕赣的电影里,荡麦充当了这样一个神奇的“地外文明”空间。《路边野餐》第一次出现荡麦的地方,是个连通铁路的隧道,背景深处还有高大的远山。如果去过台湾九份的话,不难发现二者的相似。一方面,这未必是毕赣电影经验的重现,而是来自评论者的镜语想象。毕竟,凯里和九份的纬度相近,有山,有铁路,有矿洞,打通生死,明明灭灭,简直是同一回事。再有,内地电影关于南方山区的影像,说起来是少之又少。

那么,毕赣电影唤醒了台湾电影记忆,这也是一件非常自然的事情。常看电影的,应该更加明白这是怎么一回事。