“耻辱之岛”与“基地国家”(上)

2016-04-14于迈

于迈

“耻辱之岛”是一本书的书名,“基地国家”是另一本书的书名,这两本书的作者是大卫·凡恩(David Vine),美利坚大学人类学教授。在这两本书中,凡恩教授从学者及平民的立场,审视和讨论美国海外军事基地的形成、发展过程中公众懵然不知或一知半解的种种问题,有他独特的视角。他很会讲故事,常常用具体生动的事例来阐述历史、表达观点,他这两本书,都值得细读。

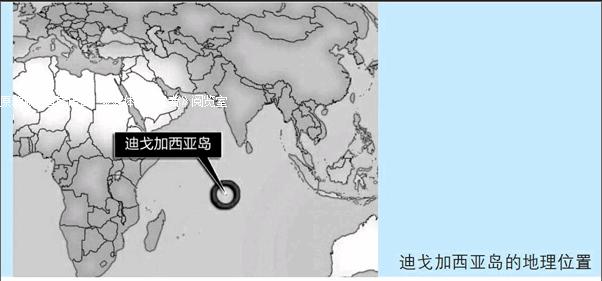

《耻辱之岛》一书中所谓的“耻辱之岛”,指的是印度洋上查戈斯群岛(Chagos Archipelago)中的迪戈加西亚岛(Diego Garcia,以下简称“迪岛”)。大多数美国人不知道迪岛,也不会知道,这个岛上有美国最重要的海外军事基地。在这个环形岛内,常年停泊着几十艘满载军事装备的巨型运输船,可以在很短时间内装备美军,在非洲、波斯湾地区、中东、南亚等地作战。第一次海湾战争(1991)、伊拉克战争(2003)之始,这些巨型军备运输船,满载坦克、直升飞机和各种轻重武器,数日内从迪岛驶达沙特阿拉伯,装备集结该地的数万美军。这些运输船若是从美国本土出发,约需一个月才能将如此巨量的武器装备运到中东,有了迪岛军事基地,时间大大缩短。这个军事基地还可停泊航空母舰战斗群,为航空母舰及其附属水面舰艇和核潜艇提供补养;它也有军用机场,当年对阿富汗进行地毯式轰炸的各种重型轰炸机,就是从这里起飞的。它是一个重要的情报收集地,而且很可能藏有核武器。这个军事基地,对美国来说太重要了,它是美国维持其全球军事、战略优势的关键。一位美国军事专家这么说:“(迪岛)是我们得到的最重要的军事基地;从这里我们控制半个非洲、亚洲南部,以及欧亚大陆的南部。这个基地让我们在波斯湾地区说了算。要是它不存在,我们也得把它创造出来。即使是我们被迫从东半球所有其他基地撤出,我们的目标仍然是:依靠迪岛和关岛的军事基地控制全球。”

对美国维持全球军事优势如此重要的迪岛,直至一九六○年代后期,都是与世隔绝的世外桃源。岛上的居民,与查戈斯群岛其他岛屿上的居民一样,或是十八世纪末至十九世纪法国殖民者从非洲引入的黑人奴隶的后代,或是十九世纪从英属殖民地毛里求斯输入的黑人劳工后裔,统称为查戈斯人。在基本上与外部世界隔绝的环境中,总人口只有数千人的查戈斯人发展和保存了自己独特的文化。在很长时间里,迪岛与外部世界的联系,只是每年两次来往于迪岛与毛里求斯的运输船—直到一九六○年代初,才增加到每年四次。年复一年,运输船运走岛上的主要出产品—各类椰子产品,运来生活必需品,对岛上居民在十九世纪形成的生活形态影响极微。最初的岛民是法国殖民种植园主一七八三年从非洲引进的黑人奴隶。一八一五年,法国将查戈斯群岛及毛里求斯等割让给英国。英国一八三五年废除奴隶制后,原先的黑人奴隶便变成椰子庄园和加工厂的工人。虽然整个查戈斯群岛人口稀少,但只有数十人的椰子庄园管理者依然害怕数千工人的闹事潜能,因而从十九世纪起,英国殖民当局和椰子庄园主对待查戈斯人较为宽松。凡恩教授比较了同时期世界各地的奴隶制及废奴后获得自由的奴隶之待遇,认为查戈斯人的待遇是“比较”好的。比如说,在十九世纪中期,迪岛的查戈斯人每家都可有自己的“花园”,种植蔬菜水果或养鸡养猪。到了二十世纪,迪岛椰子加工厂的工人全都有一定的福利保障,老了有退休金,亡故有丧葬费,乘公司的运输船去毛里求斯度假,往来不用付费。这种种措施,使得迪岛居民绝大多数时间里安于现状,不给英国殖民当局和椰子庄园主添麻烦,也让他们的管理成本大为降低:迪岛和查戈斯群岛上的其他岛屿是没有警察的。

在一个没有警察的岛上,人们的生活和心境自然和其他地方不一样。到一九○○年,迪岛约有一千居民,住在六个村落里。这个位于印度洋中心的热带小岛上,到处是椰子、木瓜、芭蕉、南瓜,还有各种蔬菜,岛上居民在自家后院养鸡、养猪,随时都可以驾小舟撒网捕鱼,他们的食物全是新鲜的,从来不吃冰冻过或加工过的食品。在相对封闭的环境中,岛民也不怎么生病,他们从来不知道心脏病和糖尿病。星期六晚上,大家围着篝火跳舞唱歌,可以唱到跳到次日凌晨才回家睡觉。一位一九五○年代到过该岛的英国毛里求斯殖民地总督曾用优美的笔调这样描写查戈斯群岛的风光:

这真是些小巧可爱的岛屿!蔚蓝的天空下,微风拂过,将那一棵棵椰子树的树叶吹展为悦目的涟漪;印度洋中,彩虹洒落在往来商船的帆桅上;在安全港湾的避风之处,阳光穿透暖和的浅浅海水,摇曳闪烁于绿色、紫色、橙色及种种其他颜色的珊瑚之中。这里,美不胜收!

这位总督的后任,在一九六○年初期依然用同样的笔调描写该群岛的自然风光和民俗,将它们比为法国滨海小村落。同时他写道,岛民的这种与世隔绝的前现代自然生活方式,使他们对种种将迫使他们进入现代高度组织化社会的企图,没有任何防备。他们与世隔绝的环境,将使他们无法承受急剧变动。就在那位总督写下这一预感数年后,迪岛和其他岛屿上的查戈斯人遭受了灭顶之灾。这些过着与世隔绝的优闲生活的纯朴岛民绝对想不到,使他们遭受灭顶之灾的重要原因,恰恰是他们的与世隔绝。

一九六○年代,美国军方正在加紧寻求迪岛这样与世隔绝的岛屿,建设军事基地,保持美国在全球的军事优势。在冷战期间,对美国军事优势有威胁的不仅是苏联的军事力量,还有全球的民族解放运动。美国面对新的现实,发展新的战略观念,并采取种种手段使之付诸实施,迪岛居民则在这一过程中突然失去了家园,承受了无比的苦难和创伤。

迪岛岛民灾难之始,是他们世代所居的无灾无病、与世隔绝的小岛,在一九六○年代初,被美国军方视为维系美国优势的至关重要的“战略岛屿”。“战略岛屿”这一概念,是美国海军文职战略分析员斯图亚特·巴伯(Stuart Barber,1949-2002)在一九五○年代末提出的。巴伯是海军一九五五年成立的“长远目标研究小组”的核心成员,大约在一九五八年,他提出“战略岛屿”的概念。要而言之,巴伯认为,在冷战的新现实中,美国必须在印度洋、南大西洋以及太平洋中的“战略岛屿”上建立强大的军事基地,威慑苏联及其盟友。巴伯将之称为“南大西洋及印度洋的门罗宣言及力量部署”。要实施这一战略意图,巴伯知道,美国面临的巨大障碍,一方面是英、法殖民帝国的消亡撤退,另一方面则是世界民族解放运动的势不可挡。一个刚获得独立的国家是不会让美国在它的国土上拥有全权支配的军事基地的。因此,巴伯提出“战略岛屿”之初,便将它定义为“具战略地位,体积不大,人口稀少,世人不知”这样一种岛屿。

迪岛遂被视为“近乎完美”的“战略岛屿”。这个位于印度洋中心的小岛,是一个环形天然良港,可停泊航空母舰及其他舰艇,可建军用机场,可囤积巨量军用物资,它的战略位置太重要了。巴伯写道,有这么一个军事基地,就算是不能使用苏伊士运河,不能使用新加坡航道,就算在印度洋上的航道被切断,美军依然可以从这里推进,保持优势,保证中东石油对美国、欧洲及日本的供应。

美国在迪岛建军事基地,得到英国的积极配合。两国的外交、军事人员做了许多暗盘交易,终于在一九六○年代中期为美国在迪岛建军事基地铺平了道路。本来,在英国殖民统治下,查戈斯群岛附属于毛里求斯。为了可以不受任何政治干扰地在迪岛建军事基地,英国软硬兼施,在一九六五年谈判让毛里求斯独立时,以三百万英镑的诱饵,迫使毛里求斯同意查戈斯群岛脱离出去。英国旋即开始将查戈斯群岛变为“英属印度洋领地”(British Indian Ocean Territories, 简称BIOT),并将岛上居民清移出岛的过程。这一过程共有三个阶段:在第一阶段,迪岛及其他岛屿的岛民若依旧例到毛里求斯度假或治病,有去无回,不准回到他们的原居住地;在第二阶段,BIOT将岛上的医院、学校逐一撤除,使岛民生活质量下降;到最后的第三阶段,干脆用暴力手段,威吓、迫使岛民放弃家园,含泪走进肮脏的货船,被运到千里以外的毛里求斯或塞舌尔,在那里沦为永久的难民。

凡恩教授征引英国政府解密的档案,明白无误地描写了英国政府官员的虚伪和无耻:明知是在编造谎言,却依然编造谎言;明知建立在谎言上的政策造成了查戈斯人流离失所的惨剧,却完全熟视无睹。

英国政府官员制造的最大谎言,是查戈斯人不是岛上的永久居民,而是“流动人口”(a floating population),因此不受联合国一九六○年代几个有关保护“尚未自治的领土上的永久居民”权利的宣言之监查。于是,在英国积极配合美国在迪岛建军事基地的过程中,这一谎言就使得查戈斯人不成为障碍,不成为“麻烦”,不成为“政治上的头痛问题”。这是一个明晃晃的谎言,下列事实可证:英国政府与美国政府的往来信函中,在最初数年中,仍不时用“居民”(inhabitants)指称查戈斯人。到了一九六八年,美国军方终于决定在迪岛建立军事基地,提出具体计划之后,美国向英国建议,从此只用“移民劳工”指称查戈斯人,不要再用“居民”一词,以便应付联合国有关委员会可能的询查,并为将他们从岛上清除做好准备。一九七○年十二月十五日尼克松政府发布新闻,美国将在迪岛建军事基地,便将此谎言进一步修饰当作事实昭告世界,说该岛上只有“数量不多的从毛里求斯和塞舌尔来的合同劳工,在椰子工厂工作。已有安排,在他们的合同期满后,将他们送回毛里求斯和塞舌尔”。

就这样,世代居住于迪岛和其他岛屿的查戈斯人被“送回”了毛里求斯和塞舌尔。“英属印度洋领地”的管理者及椰子工厂的老板对迪岛上的查戈斯人说,岛被卖了,工厂关闭,原来每年四次的运输船也很快就停驶,岛民从此没有了工作,没有了生活必需品,他们别无选择,只能搬离。有岛民记得,他们被威胁,不搬走就会饿死,甚至会被枪杀或炸死。许多岛民被迫亲眼目睹他们的爱犬被活活烧死的惨状。在为美军清岛的过程中,英国殖民当局下令杀尽岛上所有的狗。执行者用生肉将狗诱入四周围好的椰肉加工棚,用喷射器将汽油喷洒到狗身上,然后点火,在一片哀嚎中,将那些狗活活烧死。狗死人悲,可以想象眼睁睁看着自己的宠物被烧杀的迪岛查戈斯人心中的恐惧和绝望。

在毫无自主选择的情况下,迪岛的查戈斯人被迫离开了他们的家园。派来运送他们的,是装运鸟粪的货船,许多人在恶臭熏天的船上病倒了,一路呻吟;到了毛里求斯或塞舌尔,他们住进最贫穷的贫民窟,长期没有工作,原来很少生病,现在病痛缠身却得不到恰当的治疗,不少人在绝望中死去。他们悲伤的亲戚朋友说,这些人死于“心苦”(查戈斯人语言中Saqren一词)。挺不住“心苦”者,会在没有重病的情况下突然死去;活下来的查戈斯人,依然在“心苦”中煎熬。他们曾以各种方式进行抗议—绝食,上街示威,向英国政府请愿,起诉英国、美国政府,要求补偿,要求返回家园,但一直被漠视。就是他们要求回岛祭扫祖宗坟墓、献花这一最基本的人的诉求,也一直被推宕拖延,直至二○○六年,岛民被驱离三十多年后,英国当局才“从人道主义出发”准许一百多名查戈斯人回到岛上为祖坟扫墓,但不准在岛上过夜。

凡恩教授写作此书的数年中,访问了几十名曾参与制定、执行在迪岛建军事基地计划的美国政府文官、军官,他们几乎是众口一词地说,如此对待迪岛的原住民,真是耻辱 (Its a terrible shame)。一九九一年,一位退休美国海军文官给《华盛顿邮报》写了这么一封信:

我觉得,现在时机已成熟,我们应该好好想想,怎样补偿那些当年在我们的坚持下,英国人对迪岛以及查戈斯群岛上其它岛屿的原住民的伤害,这种伤害是非人的,不可宽恕的。……我坚决相信,将距离迪岛一百多英里的北部查戈斯群岛上的居民驱离,是没有任何道理的。在迪岛这座环形岛的东部,让原住民安全地留在当地,也没有问题。应该让这些原住民返回原居住地—回北部查戈斯群岛是理所当然的。让那些想返回的原住民返回家园,协助他们重新安置,最起码可以稍微减轻我们难以推卸的耻辱(our deserved opprobrium),我们还应该对所有被驱逐者给予实质性补偿,补偿他们十八至二十五年来所受的苦难。如果每家补偿十万美元,总数大约是四千万到五千万美元,和我们的基地建设投资及所获利益相比,和在菲律宾基地的费用相比,数量很小。如果我们实在出不起这笔费用,也许日本人、德国人或是沙特阿拉伯人可以从他们的波斯湾分担费用中拨出一部分来做此事。

除了此信,这位美国退休海军文官还给一位前美国海军上将、英国驻美大使馆、人权观察组织等写过信,呼吁让迪岛、查戈斯群岛原住民返回家园,他所有的信,全部石沉大海,没有回音。他给《华盛顿邮报》的信,没有刊出,直到二○○九年凡恩教授的书出版才公之于世。

这位前美国海军文官,不是别人,正是“战略岛屿”概念的始作俑者,最早选定迪岛建军事基地的关键人物,斯图亚特·巴伯。

据巴伯的儿子回忆,直到一九八○年代中期,巴伯才读到被驱离岛民悲惨遭遇的报告,才知道岛民不是“移民劳工”而是世代居住该地的居民,他无限愧疚,写下那些呼吁补偿无辜受难岛民的信。巴伯所用“耻辱”(opprobrium)一词,源于拉丁文,比“shame”“disgrace”等要重得多,跟一九四一年罗斯福总统形容日本偷袭珍珠港的“infamy”大致相当。这个英文词,在中文里大概就是“无耻之尤”的意思。

在美英的官僚系统中,不乏对被驱离岛民有同情感、愧疚感的个人,但也有许多决策者以维护国家安全、战略利益为名而漠视他们的命运,拒绝让他们返回家园的请求。凡恩教授以严谨的学术态度,爬梳引用大量档案材料,描绘多年来英国政府怎样用各种手段、各种借口,拒绝合理对待被驱离岛民,而美国政府则更是坚持“制定外交政策的国家主权”不容挑战,因而不接受任何与此相关的法律诉讼,从不承认美国政府对被驱离岛民有任何法律责任。面对两大强国以谎言和法律筑成的铜墙铁壁,被流放的查戈斯人四十多年来一直在不屈不挠地抗争,要求合理补偿,要求回归家园。他们的抗争,得到了包括凡恩教授在内的正义人士的支持。凡恩教授花数年工夫,到查戈斯人社区与他们一起生活,做口述访问,又在英美两国查阅大量档案,以平民的良心、学者的功夫,写成《耻辱之岛:美国迪戈加西亚岛军事基地之秘密历史》(David Vine, Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia),二○○九年由普林斯顿大学出版社出版。这本书为支持查戈斯人要求正义的活动,提供了坚实的人类学和历史证据;同时它也是一本写得流畅好读的好书。

据“英国支持查戈斯人协会”的网站(http://www.chagossupport.org.uk)报道,最近数年,英国政府反复辩论后已同意让查戈斯人回归家园,二○一四年聘请一家公司作了“重新安置”他们的“可行性研究”,结论是“可行”。大概是政府内部仍在为“费用”争吵不休,直到本文完稿,英国政府尚未公布让查戈斯人回岛“重新安置”的具体计划和日程。今年是美英两国达成协议让美国在迪岛建军事基地的五十周年,希望能有第一批查戈斯人从流放中返回故土,重建家园。

二○一六年一月,纽约