普通话推广的边疆意识与实效考察

——以维西县草坝子傈僳族语言使用调查为例

2016-04-14王国旭胡亮节雀绍芸

王国旭,胡亮节,雀绍芸

(1.云南民族大学文学与传媒学院,云南昆明650223;2.云南大学留学生院,云南昆明650090;3.云南维西县塔城镇政府,云南迪庆藏族自治州674400)

普通话推广的边疆意识与实效考察

——以维西县草坝子傈僳族语言使用调查为例

王国旭1,胡亮节2,雀绍芸3

(1.云南民族大学文学与传媒学院,云南昆明650223;2.云南大学留学生院,云南昆明650090;3.云南维西县塔城镇政府,云南迪庆藏族自治州674400)

公民广泛具备国家通用语言文字的表达能力不仅是边疆地区经济文化发展的重要能力,同时也是维护国家安全与稳定,建设和谐社会的首要保障。本文对国家通用语言文字政策制定的边疆意识作了梳理,并使用问卷和访谈结合的方法对维西傈僳族自治县草坝子社区的傈僳族的语言使用情况作了较为深入地调查,认为随着国家经济改革的深入发展,城镇化建设的全面展开,推普工作在边疆少数民族自治地区取得了一定的成效,国家通用语言文字认同强烈,语言的功能分化明显,当地汉语方言是主要的交际用语。

傈僳族,普通话使用,语言态度

一、普通话推广的边疆意识

语言的边疆意识,主要是指执政者为了维护国家统一,维护语言安全,促进地区间经济文化交流的背景下,在边疆地区重点规范、使用和推广国家通用语言文字的意识。语言的边疆意识是国家信息边疆的重要组成部分①徐黎丽.国家利益的延伸与软边疆概念的发展[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,(3):41-47.,本质上表现为一个民族或政权对于自己的语言身份和国家认同的边界意识,具有一定的层次性,是一个逐渐建构的过程。其层次性总是伴随国家意志的延伸而逐渐增强的,一般会经历从无意识到集中意识的阶段。语言的边疆意识可以通过对语言使用者的语用选择及熟练程度的考察,反观本地区或跨境民族对国家身份的责任感或关切程度。苏·赖特指出:“国家语言的制定和推广为社会提供了民族国家运行所必须的交际共同体,同时也是国家身份建构过程中的一个重要因素。”①[英]苏·赖特.语言政策与语言规划:从民族主义到全球化[M].陈新仁译.北京:商务印书馆,2012.40.国家对语言边疆意识的规划,是语言规划能力和理论水平的提高,同时也是经济文化发展的重要推动手段。

国家推广通用语言文字,重视边疆地区的语言文化的凝聚作用,是一个历史发展的过程。自秦统一六国,历朝采用“书同文”的语言政策,是保持中华文化互生互融,一脉相承,和谐发展的重要因素。近世以来,随着民族国家的稳定发展,加强边疆地区语言同一化的发展,清除交际障碍,具有重要意义。早在上世纪初,蔡元培等人发起的“国语研究会”章程中就明确提出:(通用语言文字)有利于教育普及、人们交际、文化进步、政治统一。这一提法得到当时的国民政府的嘉许并批准,之后于1919年4月21日成立“国语统一筹备会”,1928年改为“国语统一筹备委员会”,语言学家黎锦熙、赵元任等人做了许多工作,除出版专著为其推波助澜外,还定期编辑国语图书和期刊,发放宣传材料,调查各地国语使用和教育情况等等。应该说,国民政府推行国语所做的这些早期工作,尤其在推行国语的同时,关注语言认同对国家认同的影响,为新中国成立之后全国范围内推行普通话打下了一定的基础。1955年10月15日至23日,在北京召开“全国文字改革会议”,首次提出要推广以北京语音为标准音,以北方方言为基础方言的普通话。1957年6月25日至7月3日,教育部和文改会联合召开了第一次推普工作大会,并制定了“大力提倡、重点推行、逐步普及”的工作方针。文革期间,推普工作几乎陷入困境。直至文革结束后,相关工作才又回到正轨,1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国宪法》第19条明确规定:“国家推广全国通用的普通话”,1992年《国家语言文字工作十年规划和“八五”计划纲要》还提出:“省会、自治区首府、直辖市、计划单列市、沿海开放城市、经济特区和重点旅游地区要加快推广普通话的进程。”这些措施明确了推普工作以边疆地区为重,为文化经济的发展提供重要的语言支持的理念。1998年,经国务院批准,每年9月的第3周被定为“普通话宣传周”(简称“推普周”),每一届“推普周”根据国家每年经济文化的发展情况确定推普的主题,推普工作有了可持续性的发展目标。2000年10月31日《中华人民共和国国家通用语言文字法》由第九届全国人民代表大会第十八次会议通过,自2002年1月1日起实行,该法第一章第二条规定:“本法所称的国家通用语言文字是普通话和规范汉字。”至此,通用语言文字的推广工作上升到立法的地位,有了法律保障。

统一的语言文字是国家文化经济发展的重要保障,同时也是保持边疆稳定,文化多元共生发展的语言纽带。回顾历史,国家对边疆地区推广普通话的工作重视是毫不松懈的,这一方面取决于经济文化发展的必然。语言的统一化发展,是经济文化发展的前提。从世界各国的发展情况来看,在一个民族众多,文化多元的国家,语言的不畅所带来的地区经济发展障碍屡见不鲜,以欧盟为例,每年欧盟为了处理各同盟国之间不同语言交流障碍所进行的语言互译处理就是一笔庞大的支出。我国广大的边疆地区,各民族一直处于大杂居小聚居的分布格局,随着中国的改革开放深入发展,民族交往和跨境人口往来频繁,文化素养的提升和语言顺畅的沟通成为地区一体化发展的瓶颈。近年来,国家“一带一路战略”和“消除贫困”战略的实施,边疆地区应该审时度势,积极鼓励并支持老百姓掌握国家通用语言,保持民族语言,发展对外交流用语,提升自身的语言能力,打造跨境区域经济发展的前沿阵地。

另一方面,国家对边疆地区推广普通话的重视也是保持国家安全稳定、营造地区语言和谐的紧迫需要。我国的西南边疆是民族文化生态的走廊,语言资源丰富,与周边多个国家接壤,边境线长,边疆的和谐稳定对国家的发展大局有至关重要的影响。同时,经济文化的稳步提高有赖于语言文字的便捷交流,边疆地区大部分是多民族杂居区,交通便捷度低,文化教育相对落后,通用语言文字的推广有利于降低语言使用的成本。另外,边疆的语言安全包括通用语言文字的使用安全,同时也包括地方语言资源的安全和跨境语言资源的安全,戴庆厦(2010)认为语言和谐是衡量边疆语言安全的指标之一,而和谐的表现不仅体现于各种语言各安其位,互为补充,也体现为地区居民的通用语言文字能力和母语能力的同步保持与提高情况,因而适时监测一个地区的语言文字使用状况对相关语言政策的制定具有深远的战略意义。①戴庆厦.语言关系与国家安全[J].云南师范大学学报(哲社版),2010,(2):1-6.

二、维西县草坝子居民的普通话习得情况

维西傈僳族自治县位于云南省的西北部,自古为滇西北边疆兵家必争之地,“南方丝绸之路”开通自后,成为通往印度、缅甸、康藏的战略要道,也是古代滇西“茶马互市”主要汇聚点。维西全境居住着汉、傈僳、纳西、藏、彝、普米等少数民族,为全国唯一一个傈僳族自治县,据2014年统计总人口154127人,少数民族占86.79%,其中傈僳族人口占56.91%。傈僳族有自己的文字,在维西有3种傈僳文:一种是维西叶枝乡岩瓦洛村傈僳族农民瓦忍波于二十世纪二十年代初创制的音节文字,在县内叶枝、康普和德钦县的霞若大村等地流传使用,另外两种是分别被称为“老傈僳文”的拉丁字母变形体及“新傈僳文”的拉丁字母拼音文字。

由于新时期交通改善,文化等方面的普及,傈僳族与其他民族通婚、年轻人员外出务工后带来的一系列变化以及国家和政府对傈僳族少数民族干部的培养等政策倾斜,使当前的傈僳族的语言生活进入了一个特别的时期。当地汉语方言西南官话和普通话的使用领域逐渐扩大,傈僳语在日常生活中的使用出现弱化趋势,双语教学在实际工作中的缺位成为一个不争的事实。针对这个情况,2014年12月,我们调查了维西傈僳族自治县永春乡庆福村草坝子社的村民的语言使用和文化传承情况。庆福村共有11个社区,分别是上火山社、岩房社、西山社、东山社,大白岩社、小白岩社、河西社、河东社、菜园子社、大海子社、草坝子社,居住民族有傈僳族、汉族、白族、纳西族、彝族、普米族,主要以傈僳族为主,是一个多个民族杂居的村落。全村共有村民473户1853人,其中傈僳族占70%。

(一)调查对象基本情况

草坝子社共有村民112户,其中傈僳族77户,我们对其中的117人进行了走访式的抽样调查。在这接受调查的117人中,男性有61人,占被调查人数的 52.14%;女性有 56人,占被调查人数的47.86%。从年龄分布方面看,0-15岁的受访者有11人,占被调查人数的9.40%;16-30岁的受访者有41人,占被调查人数的35.04%,为本次调查的主要对象;31-45岁的受访者有35人,占被调查人数的29.91%;46-60岁的受访者有17人,占被调查人数的14.53%;60岁以上的有 13人,占被调查人数的11.11%。

从职业分布来看,本次受访的对象主要是农民,共有88人,占被调查人数的75.21%;学生人数有18人,占被调查人数的15.38%;公务员人数有2人,占被调查人数的1.71%,其他自由职业者有9人,占被调查人数的7.69%。草坝子社区的居民主要从事农业生产,生产之余到城里务工成为他们额外收入的主要部分。

从文化差别来看,小学文化的有53人,占被调查人数的45.30%;中学文化的有26人,占被调查人数的22.22%;中专(高中)文化的有7人,占被调查人数的5.98%;大学文化的人数有1人,占被调查人数的0.85%;文盲有30人,占被调查人数的25.64%。从分布比例来看,中年左右的受访者普遍文化水平较低,主要集中于文盲和小学文化两个层次。

(二)调查对象普通话习得情况

草坝子社区的居民大部分为傈汉双语人,日常语言以当地汉语方言西南官话为主,涉及民族事务或双方都是本民族同胞时则语码转换为傈僳语,据老人们讲,双语和谐的语言生活开始于上世纪60年代,之前的他们尤其是70岁以上的老人,汉语方言还不是很地道,而普通话的习得主要源于学校的学习以及各种视听媒体的普及。相关调查见下表:

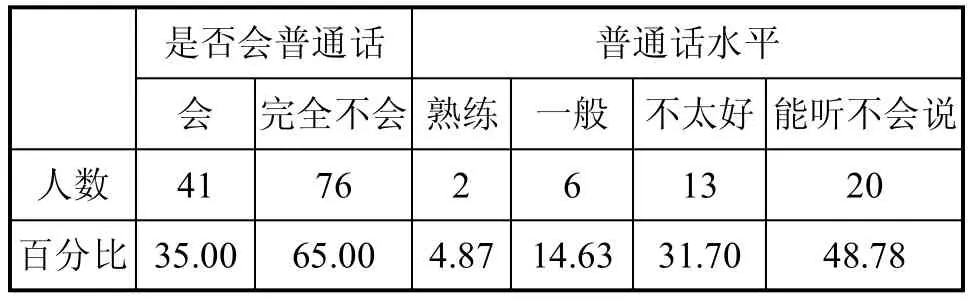

表1 调查对象普通话掌握情况(N=117)

据上表,在被调查的117人中,有41人回答自己会说普通话,占被调查人数的35.00%,有76人承认自己完全不会说,占受调查人数的65%;在会说普通话的受访中,只有2人认为自己的普通话水平是熟练的,占会说普通话人数的4.87%;有6人承认自己的普通话水平一般,占会说母语人数的14.63%;而觉得自己普通话不太好的受访有13人,占会说普通话受访人数的31.70%;回答自己能听懂但不会说普通话的人数有20人,占会说普通话受访人数的48.78%。

表2 调查对象普通话习得时间及途径(N=41)

据上表,在会说普通话的41个受访中,从小就会一项数据为零;上小学以后学会的人数有30人,占会说母语人数的73.17%;成年以后(主要指日常生活中的谈话及与配偶的交流)学会普通话的受访有13人,占会说普通话受访综述的的26.83%;在普通会习得途径一栏的考察中,从学校学会普通话的人数有33人,占会母语人数的80.48%;外出打工学会普通话的人数为5人,占会说普通话受访人数的12.20%;从其他途径学会的人数为3人,占会说母语人数的7.32%。由以上数据可知,调查对象中的大部分人都是上小学后接受学校教育的过程中习得普通话,也有部分调查对象是通过与别人交往和其他途径来学会普通话的。

三、维西县草坝子居民的普通话使用情况

边疆村落的语言使用因多民族杂居而越显复杂,正如苏·赖特所言:“当经济压力或政治压力要求一个语言社团的人必须和另一个说不通语言的社团接触,并在后者的语言环境中开展某种交际时,前者就必须做出某种语言顺应,要么体现为语言转用(language shift),要么体现为社会双语(societal bilingualism)。”①[英]苏·赖特.语言政策与语言规划:从民族主义到全球化[M].陈新仁译.北京:商务印书馆,2012.7.在实际的语言生活中,草坝子社区的村民们选择某一种语言作为自己的日常用语,除了受对话人语言能力的客观制约外,交际双方的民族身份认同或国家认同扮演着关键的角色。

(一)个体内部普通话使用

心理学的研究表明,人类在无意识状态下,思考问题和说心里话时都会倾向于选择自己最熟悉的语言,我们在调查中,对个体的内部语言使用作了询问和访谈,收回117份问卷,有11份相关信息缺失,因而有效数据在106份,详情见下表:

表3 调查对象个人语言使用情况(N=106)

据上表,在思考问题时,只用本族语的人数有35人,占被调查人数的33.02%;多用本族语的人数有30人,占被调查人数的28.30%;只用普通话人数有21人,占被调查人数的19.81%;用汉语方言的人数有20人,占被调查人数的18.87%。

在说心里话时,只用本族语的人数有51人,占被调查人数的48.11%;多用本族语的人数有26人,占被调查人数的24.53%;只用普通话的人数有8人,占被调查人数的7.55%;不用本族语的人数有21人,占被调查人数的19.81%。

可见,调查对象在思考问题和说心里话时虽然仍有大部分人选择自己的本民族语―傈僳语,但是从分列其他几项可以看出,调查对象的内部语言使用渐趋多元化,虽然只用普通话和只用当地汉语方言的人数所占的比例还相对较弱,但从调查实际情况来看,年龄是内部语言单一与否的分水岭,由于受教育和语言环境的制约,中老年傈僳族以本族语和当地汉语方言为内部语言,而青年和青少年则呈现出多元化。

(二)家庭中的普通话使用

作为较为私密的场所,家庭内部的语言选择往往具有非压力性和随机性。由于家庭成员之间有着亲密的血缘关系,家庭成员之间在交流时处于一种非压力状态,本真的语言使用习惯暴露无遗,也展现出双语受访者的语言能力排序,同时,家庭成员之间的口语交流不经任何准备,因而又体现出较强的随机性。这里主要从家庭中不同辈分之间的语言使用情况来观察受访者的语言倾向性使用情况,见下表:

表4 为调查对象家庭语言使用情况

据上表,家庭中的语言使用会根据辈分的不同呈现出较为有趣的排序,只是用本族语的情况主要在爷爷辈和父辈及兄弟辈,而到孙子辈和年轻人一辈的时候只用本族语的百分比只占6.60%,可见在一个多语的家庭中,与父辈以上的亲属进行交流时,本族语完全处于优势。然而,从代际间的母语使用百分比却体现了语言传承的直接动力源于交际的便捷度和适应能力。随着社会的发展,草坝子社区村民中使用汉语的人将会越来越多,本族语作为家庭语言的选择也会逐渐沦为弱势语言,但在一个较长的时间之内,仍然在某些方面发挥自己的作用,这是语言竞争的结果,是一种动态的演变现状。

另外,从上表我们也看出,普通话作为一种威望极高的官方用语,在家庭的语言交流中却毫无地位,这是高变体语言在日常生活中容易拉开心理距离的认知所造成的,当然,这也跟受访者所受的教育层次有密切的关系。

(三)社区普通话使用

草坝子社区属于多语社区,当地汉语方言西南官话是社区通用的语言,但村落语言的使用并非都具有一致性,具体数据如表5所示:

表5 为调查对象社区语言使用情况

据上表,在村里或者工作单位,使用当地汉语方言的人数占40.57%;和同胞见面或打招呼时,使用当地汉语方言的的人数占49.06%;和同胞平时聊天时,使用当地汉语方言的人数占45.28%,在同行数据中都高居榜首;只有举行民族活动时本族语使用达到50.00%。总的看来,当地村民在社区中的语言选择正逐渐转向当地汉语方言,这是多语社区语言选择的必然结果,当地汉语方言的强势证明了它正扮演着族际共同语的角色,与之相反,普通话的功能却只被零星地使用,包括在工作单位,也不占太高的百分比,这种状况可能会长期存在,本族语、本地汉语方言、普通话会优势互补,长期竞争,直至整个地区文化水平的大幅提高。

五、维西县草坝子居民普通话使用态度情况

随着城市化的深入发展,城乡交通逐步改善,越来越多的村民长期居住城市,教育文化水平不断提高,族际婚姻变得越来越普遍,当地汉语方言和普通话的普及率正逐年提高,目前草坝子社傈僳族同胞中完全不会傈僳语或者会听但不会说傈僳语的人越来越多。

(一)普通话使用态度

语言态度是指语言使用者对该语言的感情和看法,问卷主要考察普通话在使用者心中的地位和认同感,我们通过设置包括外出务工归来使用普通话的态度、孩子不会普通话的感受两个方面对调查对象的语言态度作简单的分析概括。

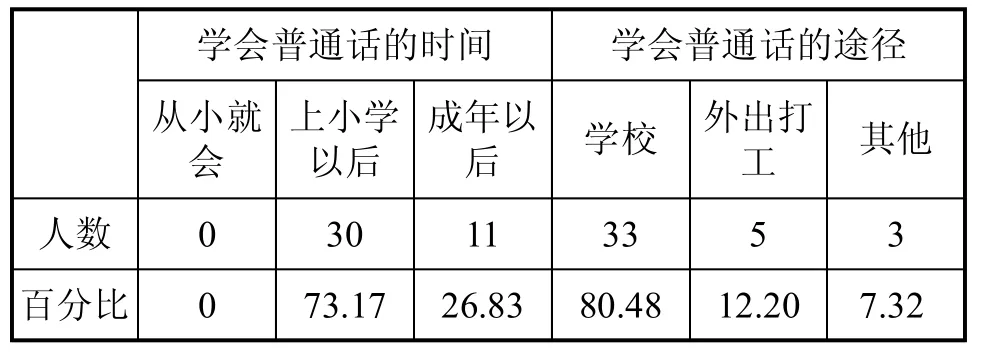

图1 居民对外出打工归来使用普通话态度

当地汉语方言是人们主要的交流工具,具有浓厚的感情。从图1中可以看出,在对外出务工归来使用普通话的同胞态度中,大部分调查对象觉得可以理解,占受调查总数的38.68%;也有人觉得这样的行为使人反感和不习惯,分别占比为24.53%和27.36%;持无所谓态度的占比9.43%。在访谈中,村民们对外出归来在村子中说普通话是不合适的,比如村民蜂绍英就说:“如果本身会说当地话(汉语方言),却总是说普通话,那是故意瞧不起人,太生分了,我们也不会跟他说话!”

虽然当地汉语方言深受居民们的青睐,但随着电视机、手机等逐渐在村中普及,草坝子社区的村民对普通话有着真诚的崇拜,在他们看来,小孩子的未来语言除了本族语外,普通话的威望是远远超越当地汉语方言的。

图2 孩子不会普通话的态度

从图中可知,当问及在孩子长大不会说普通话时的看法,觉得很不应该的人数占比为49.53%;觉得不应该但无奈的占比为46.73%;觉得无所谓的占比为3.74%。其中,在调查中得知,觉得孩子不会普通话不应该但无奈的调查对象一般是文化水平比较低的家庭,父亲或者母亲属于文盲,从而没有能力指导自己的孩子学习普通话。村民雀树花说:“由于我的老公是文盲,因此我的三个孩子都只会傈僳语,以前没觉得有什么不妥的地方,但是现在孩子上初中了,普通话要是说的不好,将来升学找工作可能都会受到影响的。”

(二)调查对象对下一代的语言教育的态度

调查对象对下一代的语言教育态度是未来孩子能否习得双语能力的关键所在,我们分别从希望孩子未来语序、觉得孩子应该达到的普通话水平及在有条件的情况下愿孩子学习母语希望程度三个方面来简单分析。

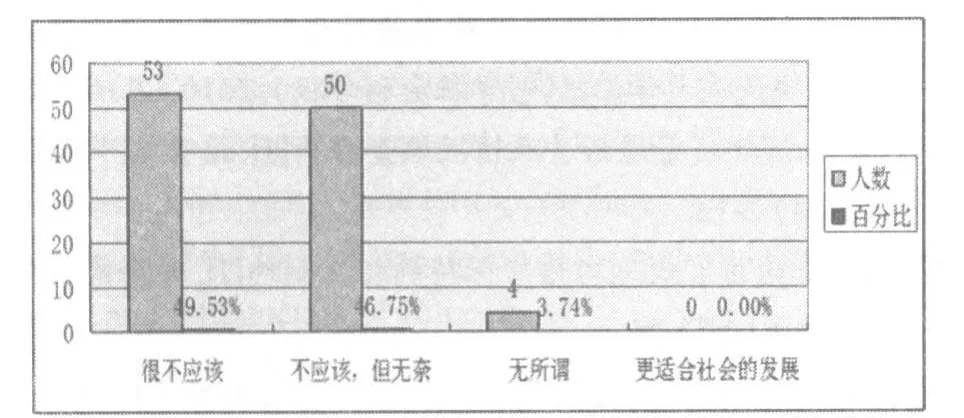

图3 希望孩子语序

图2为受访者对孩子未来学习语言的语序分布图,从图中可以看出,在希望孩子未来语序分布中,希望孩子语序为傈汉的占比为56.31%;希望孩子未来语序为傈普的占比为36.89%;希望孩子未来语序为汉语方言的占比为 3.88%;其他语序的占比为2.91%。由于国家语言政策的普及和傈僳族本身对母语的感情使得希望孩子语序为傈汉的占较大的优势;而出现希望孩子语序为傈普的人数占比较大的原因则主要是因为学校及族际婚姻的范围明显扩大,使用普通话的场合增多的缘故;其他语序的出现主要是希望孩子在将来能够学习英语等强势语言。

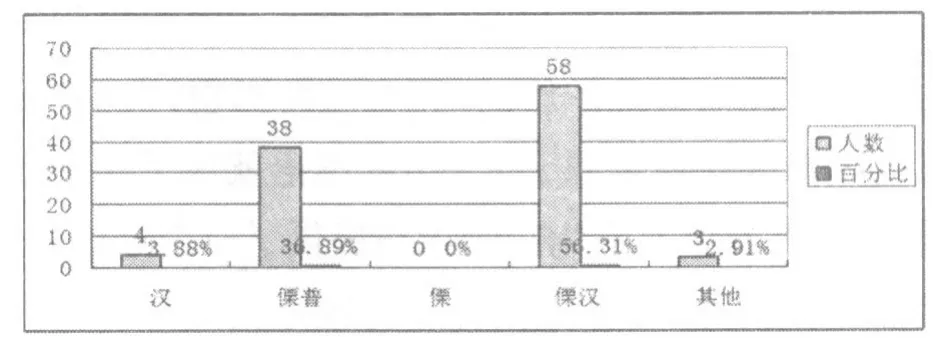

我们为了深入了解受调查者对孩子的普通话水平应该达到的态度,设置了相应的问题,问卷收回数据如图4所示:

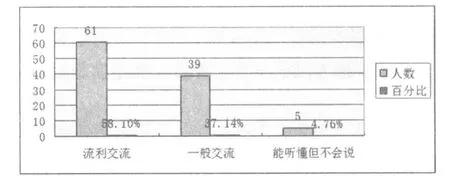

图4 觉得孩子应达到的普通话水平

由上图可知,在调查对象中,普遍对普通话习得程度有较高的预期。认为孩子普通话水平应该达到流利进行交流的人数占被调查人数的58.10%;觉得孩子普通话达到能够进行一般交流的人数占被调查人数的37.14%;觉得孩子能够用普通话听懂简单招呼语的人数占被调查人数的4.76%。可见,普通话的威望在草坝子社区村民的心目中还是非常高的,未来的推普工作或语言教育工作开展会相应比较容易。

六、结语

语言作为一种身份认同的标志,统一的多民族国家必然有自己的语言边界,但语言也是文化的载体,内蕴了我们的认知形态和思维方式。所以标准语的推广注定又是矛盾的,正如赖特指出:“一旦国家的政治合法性来源于人民,标准语就成了一种必要的条件,原因是它为政治参与提供了一个论坛、一种媒介。从另一个角度来看,标准语又成了一种霸权中心的强加手段,并随着标准语的推行而扼杀社会多样性。由于其他语言连同其文化遭到扼杀,那些特殊社区里就会产生个体损失,因为他们再也没有机会获得自己社团内由语言所传递的文化遗产。”①[英]苏·赖特.语言政策与语言规划:从民族主义到全球化[M].陈新仁译.北京:商务印书馆,2012.66.作为国家重要组成部分,边疆地区的稳定和谐与语言的和谐相处密切相关,通过对草坝子社区的普通话推广及相关语言的使用情况调查,国家在边疆地区的推普工作取得了一定的实效性,但也还存在一定的不足。

基于此,我们可以得到以下几个方面的认识:

第一,边疆多民族地区的推普工作是一个长期的规划性的工作。一方面,边疆少数民族地区要发展经济,必须梳理清楚语言的通道,尽快学习国家通用语言文字,与主流的经济文化靠拢;另一方面,又要防止多语的单极化,因而鼓励民众进行官方用语学习的过程中,保持本民族语言使用的生态习惯,甚至出台相关的双语政策,对本族语维系良好的个人或地区予以奖励。

第二,地方汉语方言及少数民族语言将长期共存,但可能在推普工作的过程中逐渐走向弱化。在这个漫长的过程中,国家应大力支持学术界开展地域方言与民族语的研究工作,重视语言资源活力的监测,对一些濒危方言或民族语进行抢救性地保存和整理工作。

第三,作为语言使用的高级变体,普通话在群众中享有很高的威望,多年的推普工作证明,学校依然是国家通用语言文字的主要学习场所,不断完善并普及全日制义务教育,提高师资水平,是边疆地区改善普通话使用困境的主要方式。同时,不断深化经济改革,提高老百姓的经济文化生活,加大各种音视频媒体的普及程度,为一些失去上学最佳年龄的人提供自学的机会。

[1]蔡武成.云南维西傈僳族自治县概况[M].北京:民族出版社,2008.

[2]戴红亮.广西普通话普及情况调查分析[J].语言文字应用, 2012,(1):36-43.

[3]丁石庆,王国旭.新疆塔城达斡尔族母语功能衰变层次及特点[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2010,(6):78-82.

[4]孙曼均.河北省普通话普及情况调查分析[J].语言文字应用, 2011,(4):2-12.

[5]王国旭.论语言规划与语言保持的相互制约[J].青海民族研究,2012,(1):72-74.

[6]于根元.推广普通话60年[J].语言文字应用,2009,(4):46-52.

(责任编辑:罗智文)

FrontierConsciousnessandActualEffectiveInvestigationintoPromotion of Chinese Putonghua——A Case Study of Lisu Language Uses at Caobazi Village in Weixi County

WANG Guo-xu1;HU Liang-jie2;QUE Shao-yun3

(School of Literature and Media,Yunnan Minzu University,Kunming 650223,China)

The people have the ability of standard spoken and written Chinese language,it is not only an important condition for the development of economy and culture in the border areas,But also the primary guarantee to maintain national security and to build harmonious society.This paper reviews the frontier consciousness about national language policy development,and investigates the Lisu language usage at Caobazi village in Weixi Lisu Autonomous County with the further development of the country's economic reform and urbanization construction popularization of Putonghua in the Border and Minority Autonomous Regions have achieved some achievements.The locals have a strong sense of identity to national common language.Function of language is showing a clear differentiation.Chinese dialect is the main language of communication.

Lisu;use of Putonghua;language attitude;

H102;G127

A

1009-3583(2016)-0084-07

2016-09-10

国家语委项目“少数民族地区普通话普及度抽样调查”(YB125-82)

王国旭,男,云南镇雄人,云南民族大学文学与传媒学院副教授,博士,主要从事少数民族语言学研究。胡亮节,女,四川曲靖人,硕士,云南大学留学生院讲师,主要从事应用语言学研究。雀绍云,女,傈僳族,云南维西人,本科,维西县塔城镇政府公务员,主要从事应用语言学研究。