中国新一代中型运载火箭总体方案及发展展望

2016-04-13范瑞祥王小军程堂明徐利杰

范瑞祥,王小军,程堂明,徐利杰,马 英

(1. 中国运载火箭技术研究院,北京,100076;2. 北京宇航系统工程研究所,北京,100076)

中国新一代中型运载火箭总体方案及发展展望

范瑞祥1,王小军1,程堂明2,徐利杰2,马 英2

(1. 中国运载火箭技术研究院,北京,100076;2. 北京宇航系统工程研究所,北京,100076)

长征七号(代号CZ-7)运载火箭是为了满足中国载人空间站工程货运飞船发射任务而全新研制的新一代无毒无污染中型运载火箭。在空间站运行阶段,CZ-7火箭可满足货运要求并减少年发射次数,有利于降低空间站的维护成本,便于发射任务的组织实施。CZ-7火箭对未来主战场卫星发射任务具有良好的适应性,是新一代中型运载火箭系列的基本型,通过货运飞船和主战场卫星的发射可靠性子样积累,后续可用于发射载人飞船。2016年6月25日,CZ-7运载火箭成功完成了首次飞行试验。对CZ-7火箭总体方案进行了介绍,并对新一代中型运载火箭的发展做了展望。

新一代中型运载火箭;总体方案;CZ-7

0 引 言

航天技术是国家综合实力的重要组成和标志之一,进入空间的能力是综合国力和科技实力的重要标志。1970年中国第1次成功发射人造卫星,标志着中国人独立自主地掌握了进入空间的能力。经过50余年的发展,中国长征系列运载火箭走过了从常温推进到低温推进、从串联到捆绑、从一箭单星到一箭多星、从发射卫星到发射载人飞船的技术历程,逐步发展成为由多种型号组成的大家族,具备进入低、中、高等多种轨道的能力,入轨精度达到了国际先进水平。

然而,中国现役长征系列运载火箭面临运载能力不满足更长远发展需求的问题:有毒推进剂全产业链环境危害大,从推进剂的生产、运输、储存、使用、试验、销毁到残骸内剩余推进剂的处理等均需付出很大代价,不符合绿色环保的国际潮流;已有发射场均处于内陆,落区选择越来越困难,而且不利于对外开放和国际交流合作。

为了满足中国未来航天发展的需求,国家决策开展新一代运载火箭的研制,以满足载人航天工程、月球探测等重大专项工作的需要并实现中国运载火箭的更新换代。在此背景下,长征七号(代号CZ-7)火箭应运而生。CZ-7火箭是为了满足中国载人空间站工程货运飞船发射任务而全新研制的新一代无毒无污染中型运载火箭,其成功研制将为其他衍生构型的发展奠定坚实的基础。2016年6月25日在新建成的海南文昌发射场,CZ-7火箭首次飞行试验取得圆满成功。这标志着中国新一代中型运载火箭在技术和工程应用上取得了重大突破。

1 总体方案

CZ-7火箭为带助推器的2级火箭,各级均采用了新研发的液氧/煤油发动机以及为适应发动机而研制的低温增压输送系统。助推器直径2.25 m,安装1台1200 kN液氧/煤油发动机YF-100,发动机单向摆动参与姿态控制;芯一级直径3.35 m,并联安装2台1200 kN液氧/煤油发动机YF-100,发动机双向摆动参与姿态控制;芯二级直径3.35 m,并联安装4台180 kN液氧/煤油发动机YF-115。

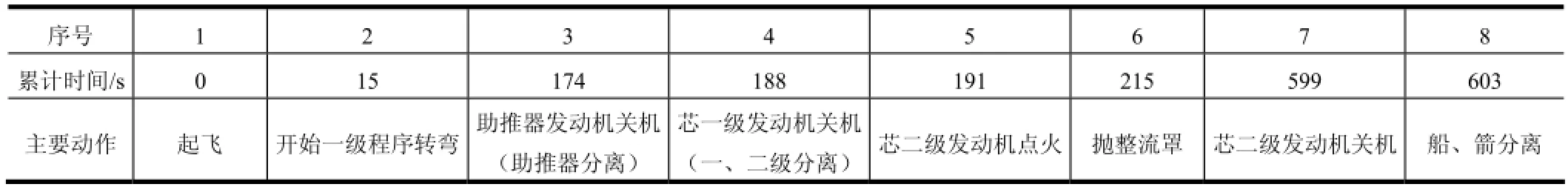

CZ-7火箭总长53.1 m,起飞质量约597 t,起飞推力约735 t。在海南发射场发射,按轨道高度200 km/ 400 km、轨道倾角42°计算,运载能力不低于14 t。火箭构型如图1所示。飞行过程中火箭主要经历起飞、程序转弯、助推器分离、一二级分离、整流罩分离、星箭分离等动作,主要事件如表1和图2所示。

图1 CZ-7火箭构型

表1 CZ-7火箭主要飞行动作事件

图2 CZ-7火箭主要飞行时序

火箭姿态控制采用助推器与芯一级发动机联合摇摆控制方案,助推器与芯一级之间的连接采用三支点超静定捆绑方案,有效地提高了助推器局部模态频率。

火箭在发射场发射工位采用近距离光学平瞄方案。火箭起飞后自主滚转完成射向对准,以适应不同发射任务对射向的要求。

箭体采用“海运+公路”运输方式,完成总装测试后的箭体各模块装入集装箱,在天津港装船,海运至海南清澜港,然后通过公路运输将集装箱运至发射场。1枚CZ-7火箭采用1艘火箭运输船运输。

火箭采用“新三垂”发射模式,垂直总装、垂直测试、垂直运输。火箭前端的测试发射控制设备均放置在经过减振、隔噪的活动发射平台前置设备间内。火箭转场过程中保持箭-地的气、液、电连接状态不变,取消了箭-地连接的脱落插头。在发射阵地仅完成简单的功能检查后,即可进入推进剂加注、预冷、点火等临射程序,缩短了发射区准备时间。火箭起飞过程中采用喷水系统对发射台和火箭底部进行降温、降噪。

2 主要技术创新点

作为中国全新研制的新一代运载火箭,CZ-7火箭具有完全自主知识产权,研制阶段共突破了11项重大关键技术和96项创新技术。新技术均通过了首次飞行试验的验证。主要技术创新点包括:

a)全液氧/煤油构型,实现了近地轨道运载能力的跨越。

本研究利用多种研究方法,在多个层面上分析横店影视职业学院足球选项课发展中存在的问题,并在此基础上提出相应的对策。本研究的成果对提高大学生足球学习的积极性,提高高校足球的教学质量,丰富高校足球文化,进一步推动全民健身计划的开展具有一定的实践意义。

作为中国第1个全液氧/煤油动力的运载火箭,助推器和芯一级采用6台新一代大推力YF-100高压补燃液氧/煤油发动机并联,起飞推力达到735 t。二级采用4台YF-115高压补燃液氧/煤油发动机并联。突破了贮箱闭式冗余智能增压控制、低温火箭POGO抑制等多项关键技术。

采用轴内压承载效率较高的等边三角形网格结构等设计方案,实现了结构的高效和轻质化设计,将中国中型运载火箭近地轨道(LEO)的运载能力由8.6 t提升至14 t以上,达到了国际同类火箭先进水平。

b)突破和掌握了运载火箭多发动机并联的力、热环境设计及防护关键技术。

采用工程算法、理论预示及试验验证相结合的飞行环境预示方法,解决了一级和助推器并联使用6台、二级并联使用4台液氧/煤油发动机导致的力、热环境严酷带来的防护难题,通过首次飞行试验,验证了理论设计的正确性。

成功研制了箭上新型轻质隔热及烧蚀涂层和整体防热装置,发射台采取2级大流量喷水方案,前置设备间实现整体隔音降噪,这些力、热防护措施突破了力、热防护技术,通过首飞飞行试验的验证,火箭各级尾部、发射台和前置设备间的力、热环境防护方案效果良好,设备工作正常,重大关键技术得到突破。

c)采用助推器三支点超静定捆绑方案。

CZ-7火箭助推器的长径比大(长度与直径之比近12),且在中国首次实现了助推器发动机摇摆参与火箭飞行控制。首次采用的助推器三支点超静定捆绑设计方案,解决了助推器低频模态密集、各方向模态耦合严重导致火箭飞行姿态难控制、动力系统纵向耦合振动等难题,成功攻克了助推器低频模态辨识和控制、助推器参与摇摆控制以及火箭动力系统纵向耦合振动抑制等关键技术。

d)创新测试发射模式,解决了新建海南发射场的自然环境设计与防护技术难题。

在火箭垂直转场过程中首次采用了防风减载方案,减载效果达到48%以上,转场50 m高度抗浅层风的最大平均风速由17 m/s提升至20 m/s,有效提升了垂直转场概率和安全性。

全箭开口、部段对接面、火工品及电缆网等均采取了防水、防潮设计,并设计了舱段干燥空气吹除系统,提升了对海南发射场自然环境的适应性,使火箭具备了中雨发射能力。

3 发展展望

CZ-7火箭作为中国全新研制的新一代高可靠无毒无污染中型运载火箭,除了满足载人空间站工程发射货运飞船任务外,对未来主战场卫星发射任务也具有良好的适应性,是新一代中型运载火箭系列合理、优化的基本型。通过发射可靠性子样积累,未来可用于发射载人飞船。

对中型运载火箭构型的命名进行如下约定:名称为CZ-7XYZ,代号中的X代表级数,Y代表助推器个数,Z代表助推器类型,对有固体推进剂助推器的构型用S表示,对液体推进剂助推器省略;对有上面级的状态,增加 /SM加以区分;对芯二级采用氢氧发动机的构形,增加(HO)加以区分。如捆绑2个2 m直径的固体推进剂助推器、芯二级采用氢氧发动机的2级构型命名为CZ-722S(HO)。按照上述命名规则,基本型CZ-7代号为CZ-724,简称为CZ-7。

3.1 载人运载火箭

CZ-7火箭在研制过程中贯彻载人航天工程高可靠性、高安全性的研制要求,执行载人航天工作标准。按照“一度故障工作,二度故障安全”的设计原则,火箭的飞行可靠性设计值为0.98,发射可靠性设计值为0.92。通过增加故障检测系统和逃逸系统即可满足载人运载火箭的要求。

3.2 卫星发射衍生构型

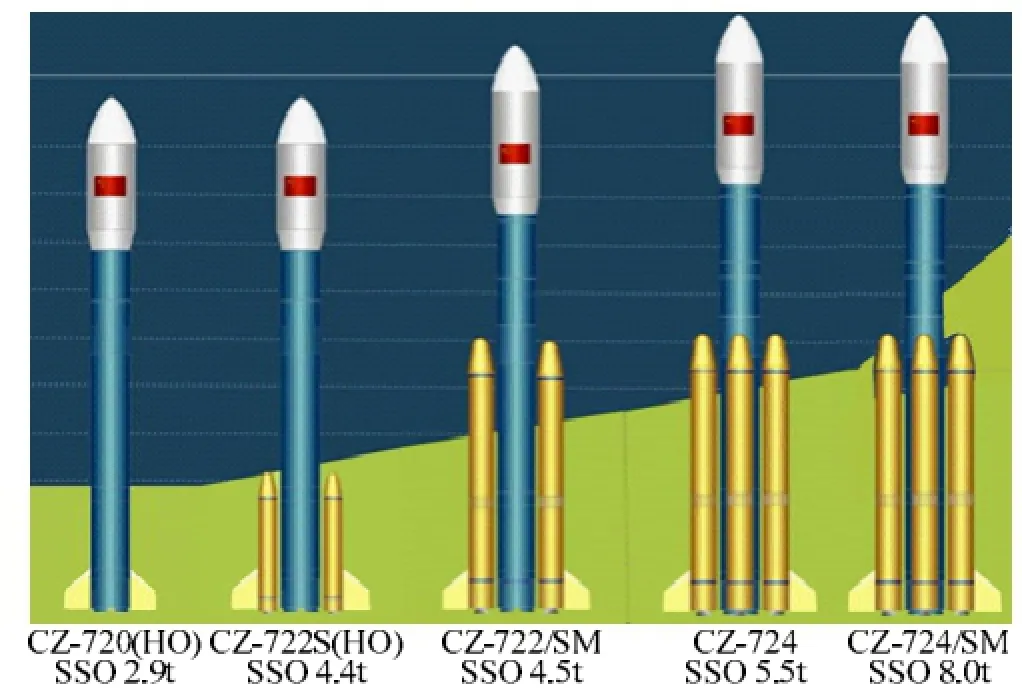

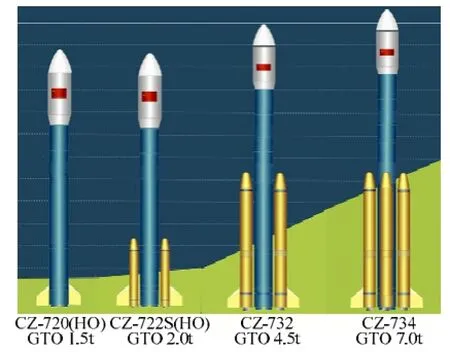

以CZ-7火箭为基础,通过调整助推器个数、增加固体推进剂助推器、增加上面级、增加氢氧三子级,可实现新一代中型运载火箭的系列化。其中,助推器和芯一级完全共用。基于CZ-7基本型火箭构建的中型运载火箭优先发展的构型包括:CZ-724、CZ-734、CZ-722/SM和CZ-722S(HO)(CZ-720(HO)),形成了一个运载能力覆盖较为全面的中型运载火箭系列,详见表2。图3~5依次为CZ-7火箭LEO、太阳同步轨道(SSO)和地球同步转移轨道(GTO)的运载能力覆盖情况。

表2 CZ-7火箭及其衍生构型

4 结束语

CZ-7火箭于2016年6月25日完成首次飞行试验,取得圆满成功,火箭总体及各系统方案得到了全面验证,关键技术得到突破。CZ-7火箭的成功研制,对于构建中国未来空间运输体系和加快中国现役运载火箭的更新换代都具有重要意义。

图3 LEO运载能力覆盖情况

图4 SSO运载能力覆盖情况

图5 GTO运载能力覆盖情况

[1] 范瑞祥, 容易. 中国新一代中型运载火箭的发展展望[J]. 载人航天, 2013,19(1):1-4.

[2] 龙乐豪. 中国航天运输系统的现状与展望[J]. 中国航天, 2014,(8):9-12. [3] 张庆伟. 面向21世纪的中国航天运载技术[J]. 中国航天, 2001,(1):4-8. [4] 吴燕生. 积极探索发展中国航天运输系统的新思路[J]. 导弹与航天运载技术, 2002,(5):1-4.

[5] 李东, 程堂明. 中国新一代运载火箭发展展望[J]. 中国工程科学, 2006,8(11):33-38.

General Scheme and Development Prospects for New Generation of Chinese Medium Launch Vehicle

Fan Rui-xiang1, Wang Xiao-jun1, Cheng Tang-ming2, Xu Li-jie2, Ma Ying2

(1. China Academy of Launch Vehicle Technology, Beijing, 100076; 2. Beijing Institute of Astronautical Systems Engineering, Beijing, 100076)

Long March-7(CZ-7), as a new generation of medium and basic launch vehicle, with the design concepts of non-toxic and non-polluting , is developed for the purpose of launching a cargo space-flight to China space station. In the space station operation stage, CZ-7 meets the requirements of ensuring the freight transport while reducing the launch missions to reduce the maintenance cost and optimizing the organizational process. Based on the accumulation samples for the services of launching cargo space-flights and satellites, CZ-7 is adaptive to the mainstream satellites launch missions in the future with its characteristics of serialization and continuous optimization. CZ-7 is expected to launch a manned spacecraft in the future. CZ-7 performed its maiden flight successfully with all missions completed in 25th June, 2016. This paper presents a general review of CZ-7 in regard to the general scheme and provides references for the development prospects of medium launch vehicle series in China.

New generation medium launch vehicle; General scheme; CZ-7

V42

A

1004-7182(2016)04-0001-04

10.7654/j.issn.1004-7182.20160401

2016-07-19

范瑞祥(1965-),男,研究员,主要研究方向为运载火箭总体设计,现任长征七号运载火箭总设计师