两个瓦格纳

2016-04-09王辉WANGHui

王辉/WANG Hui

两个瓦格纳

王辉/WANG Hui

摘要:本文通过探讨音乐家理查德·瓦格纳和建筑家奥托·瓦格纳的共同性,研究在从古典社会向现代社会转化过程中,艺术创作的纠结和文化思想的矛盾。

Abstract:Through a comparative study on the common views towards Modernism by the composer Richard Wagner and the architect Otto Wagner, this article attempts to reveal the dilemma during the transitional period in between classical time and modern one.

关键词:理查德·瓦格纳,奥托·瓦格纳,古典主义,现代主义

Keywords:Richard Wagner, Otto Wagner, classicism, modernism

Two Wagners

1 理查德·瓦格纳

2 奥托·瓦格纳

我一直想写两个瓦格纳,一个是音乐家理查德·瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883),一个是建筑家奥托·瓦格纳(Otto Wagner, 1841-1918),不仅仅是因为他们都姓瓦格纳,还因为他们在古典到现代的转换中扮演了重要的角色。当我想写这个题目时,脑子里涌现的另一个副标题是“古典主义的美丽死亡”。

两年前在南京开会,我碰到当时正在维也纳应用艺术大学教书的利亚纳·勒费夫尔(Liane Lefaivre)教授,她不仅仅是当代知名的建筑理论家,也是位歌剧爱好者,说起维也纳的音乐会滔滔不绝。当我告诉她我想写两个瓦格纳时,她说他们可大不一样,一个向往中世纪,一个面向未来,理查德·瓦格纳更接近于卡米洛·西特(Camillo Sitte, 1843-1903)。这番话与我的直觉有点相背,因为我总觉得他们两人是近似的,虽然理查德·瓦格纳的作品往往取材于中古的传奇,布景的确更适合用西特式的街景,而奥托·瓦格纳描绘的则是一个未来的现代大都市。

利亚纳教授的话启发我重新阅读卡尔·休斯克(Carl E. Schorske)的经典著作《世纪末的维也纳》,去寻找站在这两人中间的守护者卡米洛·西特。

当论及对维也纳环城大道第二次建设中的不同观点时,《世纪末的维也纳》的确把中世纪城市形态的执著守护者卡米洛·西特放在和未来城市的热情倡导者奥托·瓦格纳对立的两极:“在环城时代的末期,西特从过去的公共社会生活中提取视觉模型,来对抗现代都市生活的混乱,而奥托·瓦格纳却是寻觅新的审美形式,来表现他所钟爱的那种忙乱却果敢的资本主义城市文明。”[1]75

相反地,这本书则把理查德·瓦格纳的音乐理论奉为卡米洛·西特的城市建设准则:“在城市批评和重整人造环境方面,西特将其一生都奉献到了推动理查德·瓦格纳的理想上。由于受到理查德·瓦格纳有关现代社会中艺术家功能这一观念的影响,构成西特作品和见解的所有成分,其条理十分明晰:他忠于手工艺阶层,为其充当教育者、研究者和宣传者,复兴和宣扬其过去的艺术成就,以使其继续存在合法化;他还致力于让相关艺术跟建筑和城市工程建立联系。最后,西特把瓦格纳将整体艺术作品看作未来社会模式的想法,从歌剧转移到了城市本身。”[1]71

这两段引言基本上和利亚纳的观点一致,即理查德·瓦格纳是怀旧的,更近于卡米洛·西特,而与前瞻的奥托·瓦格纳完全不同。这种论断似乎和我们经验中对理查德·瓦格纳的音乐感受大不一样,因为他毫无疑问是古典音乐的叛逆者。这种论断也似乎和我们经验中对奥托·瓦格纳的建筑感受大不一样,因为他虽然是现代主义的先驱者,但相比于后来现代主义真正的领军人物,显然不够激进。今天,当我们已经知道了什么是现代主义的答案时,更能看清他们并没有真正脱离他们所处的古典主义时期的理念,他们的探索只是把古典文化发挥到一个终端,使之死亡异常绚丽。从这个视角出发,两个瓦格纳又有惊人的相似。

理查德·瓦格纳:古典主义绚丽葬礼中的纠结

理查德·瓦格纳的音乐对于许多古典音乐的爱好者而言,会是爱恨交加,更会是正解和误解交织。我想提的一个问题是,他在思想上对古典有多么的叛逆?当然这里的“古典”不是音乐史狭义上以海顿、莫扎特等为代表的古典主义风格,而是泛指现代社会的昨天——古典时代。

从表象上看不能称其为问题,显然,听觉上即使把理查德·瓦格纳划入古典音乐的晚期浪漫主义风格,他的作品也是对古典理念的颠覆;视觉上,生前他的歌剧的舞美设计的确是西特式的风情,但二战以后,服装、道具和布景越来越被现代化。电影《现代启示录》里用“女武神骑行”来伴奏美军直升机群出击,足以说明他的音乐的现代性。这样一个19世纪下半叶具有巨大魔力的革命领袖,用他的离经判道迷惑了无数追随者,乃至本应对他怀夺妻之恨的著名指挥家彪罗,也沦为他的信徒。

在古典范畴里瓦格纳的音乐到底有多叛逆,需要专家来评判,对于像我这样的门外乐迷,充其量也只是靠听觉来感受。但在广义的文化层面上,还是可以用一个文化人作为参照系来定义瓦格纳的先锋性。选择现代社会真正的先驱者尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900)作为参照系再好不过。

1868年11月14日,尼采和瓦格纳在莱比锡第一次见面,话题便围绕着叔本华(Arthur Schopenhauer)展开。瓦格纳盛赞叔本华是第一位认清了音乐真正本质的哲学家,这个观点令尼采兴奋不已。尼采似乎找到了自己上下求索征途上的两盏指路明灯,在翌年他写给瓦格纳的一封信上可以读到:“我尚有能力紧紧把握我们德意志民族赖以生存的那种严肃性,并能对我们民族那谜一般复杂的存在做深入的思考,但是,我要把我的这种能力的养成归功于您和叔本华。”[2]18

在坚定地迈向现代人的道路上不断打磨自己的尼采,在与瓦格纳早期的密切交往中,一直视瓦格纳为领跑者,并满腔热情地为瓦格纳鞍前马后地效力。而后来两人渐行渐远,尤其是瓦格纳搬到拜罗伊特以后,表面上是尼采越来越不满被瓦格纳使唤,更深刻的原因是尼采追求自身的独立,以及更加清晰了自己的独立使命。尼采对现代社会划时代的贡献是提出超人意识,彻底颠覆了人类对上帝的依赖。以己度人,他自然而然地认为瓦格纳是个现代人,不应借助信仰之手来引导,而只要信仰自己就可以了。

电阻率值为7.01~21.44 Ωm,声波时差为331.03~571.10 μs/m。从电性曲线来看,在1152.90 m以浅电阻率值由高阻逐渐变为低值。

在两个人意识形态的赛跑中,尼采最终超越了叔本华,自然更超越了瓦格纳。在1876年夏天众人皆醉我独醒的拜罗伊特音乐节上,自我意识愈来愈清醒的尼采终于看透了瓦格纳和他在音乐本质上的虚伪。在逃离拜罗伊特的路上,尼采写下了千古绝唱:“从此刻起我孤独一人,对自身也疑心重重,……我就这样重新找到通往那勇敢的悲观主义的道路。而这种悲观主义是所有理想主义的谎言的对立面,同时,就我看来,也是通向我自身的道路。……从此刻起我被判定,要更深地不信任,更深地蔑视,比以往任何时候更深地陷于孤独。因为除了理查德·瓦格纳,我别无他人……”[3]这个决裂,让尼采呼吸到站在思想高峰处的清新空气,可以从俯瞰的角度洞悉瓦格纳的缺点:“瓦格纳追逐的是一种疯狂,时代追逐的是另一种疯狂。两者以相同的速度展开追逐,一个与另一个同样地盲目和不公正。”[2]249尼采看到了瓦格纳所谓革命性的音乐,不过是在取得一种神经的效果,而不是艺术的效果,其中的理想主义已经空心化。而附庸风雅来拜罗伊特的观众,也不是当年为建造这个歌剧节庆而奔走呼号的理想主义者,而是把这里变成名利场、游戏场、作秀场的达官贵人、社会名流、贤媛淑女,尼采在这里找不到同类。不喜尼采的人往往人云亦云地认为尼采是个疯子或狂人,而事实上,尼采的心智异常平静:“这种新剧种的开创者应该警醒了:不同门类的艺术并不总是可以同时奉献给观众的(尤其是齐头并进、不分主次、无所不用其极地一哄而上)。他应该学习古人的调和之道、中庸之道,适度节制才是,因为那才更符合人性。”[2]248因此,他对瓦格纳艺术的盖棺定论是:“瓦格纳的艺术绝对是一个特定时代的艺术,一个美学的时代定会据它于千里之外。我们中间的更敏锐者事实上在现在就摒弃了它。它把美学的一切给败坏了。与歌德的理想相比,它远远落在后面。”[2]250

3 美泉宫皇家车站

4 卡尔广场(Karlsplatz) 车站

离开拜罗伊特后一年,两人在共同奔赴意大利休假的路上又一次相见,然而这次见面也是最后的分道扬镳。瓦格纳谈起了新写的歌剧《帕西法尔》(这也是他一生创作的终点),令尼采大跌眼镜的是瓦格纳从不信神堕落到敬神,并坦言他在向基督寻找救赎。如果面对一个始终如一的基督徒,尼采或许会用查斯图斯特拉的语气来启迪;但尼采认为瓦格纳向基督的忏悔是赤裸裸的实用主义,用来讨好信仰基督教的德国统治者,以换取对拜罗伊特事业的支持,这点令他嗤之以鼻:“若要我承认一个人的伟大里也可以没有率真和坦诚的成分,那是不可能的。当我发现他原来竟是这样一种人时,他的成就在我眼里顿时失去了所有价值,使我觉得他只是在演戏而已,他所做的一切都不过是以虚伪和做作为基础。”[2] 263

尼采的这个参照系无非让我更好地理解了瓦格纳对基督教的暧昧态度,这种宗教上的反复难道和他的音乐立场有关吗?是的。艺术史不止一次地证明了艺术家个人三观和其艺术作品之间的关系。我们以瓦格纳早期歌剧《唐豪瑟》为例来说明这个问题。这部歌剧把希腊神话中的维纳斯穿越到基督教社会中,事实上是希腊文化和基督教文化的冲突,或者说是19世纪的现代主义先驱者借助古代文化向主流文化的一种挑战,瓦格纳如此,尼采亦然。故事梗概是这样的:沉溺于山上维纳斯城堡中肉欲享受的唐豪瑟一日回到山下人间,参加瓦尔特堡的歌唱比赛,胜者的奖赏是领主漂亮的女儿伊丽莎白。轮到唐豪瑟上场,他在贬损对手没有尝试过真爱时,本应对伊丽莎白大献殷情,却唱出了对维纳斯的赞词,惹了众怒。当众人要置其于死地时,伊丽莎白挺身相护,让唐豪瑟加入朝圣的队伍,去罗马祈求教皇的赦免。然而教皇不赦免在维纳斯堡堕落的人,说除非他的枯枝手杖能长出新芽。失望的唐豪瑟又回到了维纳斯城堡,而此刻伊丽莎白则不断祈祷,愿以自己的生命换取对唐豪瑟的救赎,过分的忧伤使其香消玉殒。在送葬的途中,有人喊出伊丽莎白的名字,被唐豪瑟听到,他亦悲痛而亡。这时朝圣的队伍回来了,带来了教皇手杖长出芽的喜讯,意味着唐豪瑟获得了赦免,当然,这是伊丽莎白的牺牲换来的。

这个“穿越剧”,与其说是(维纳斯所代表的)古希腊精神与(伊丽莎白所代表的)基督教精神对立,不如说是两个世界的辩证统一,并没有黑白分明。唐豪瑟是出于对陈规陋习社会的叛逆而投入到与基督世界对立的古希腊情欲世界;然而他在自由的世界中又找不到心灵的平静,而最终又要回到救赎之路。这种矛盾在这部歌剧的前奏曲中被渲染得淋漓尽致:乐曲以管乐引导的悠长而严肃的朝圣者主题开始,经过不同声部的几次推进和重复,情绪越来越激昂,让这个主题深深地锚固在听众的心底。近4分钟后,随着这个主题的减弱,又跳出妖冶的维纳斯堡主题,然后引出唐豪瑟对爱情的礼赞主题。这个主题颇有正能量,然而却献给反派的维纳斯,并且旋律逐渐被妖艳的维纳斯主题吃掉。最终在不安的维纳斯堡主题中,唐豪瑟的爱情赞美歌再次响起,之后又再次被维纳斯堡旋风般的狂欢所吞噬。这时,朝圣的主题又回来了,虽然充满了正气,不断地有强劲的上行模进,似乎救赎的力量在不断地回来,但背景上又夹杂着妖冶的小提琴紧张的对位。虽然整段前奏曲结束在朝圣主题的庄严行进,但听众还是犹豫到底是应加入朝圣的队伍走上正道,还是回到维纳斯的梦乡。

这个前奏曲的设计本来很简单,朝圣主题和维纳斯堡主题用一正一邪、一道一魔对比也非常明显。但瓦格纳在中间插入了一个明亮的爱情赞歌主题,却将它赋予了维纳斯,而不是伊丽莎白,显示了一种价值观的叛逆。但这个主题在和维纳斯主题一阵缠绵、纵情声色后,又让救赎的朝圣主题再现。这是一个多么复杂的心境啊。正是这种矛盾与纠结,让我们看到瓦格纳离开了旧世界,却在自由新世界里频频回眸。正如他演绎自己的一生一样,早年的无政府主义、流亡、叛逆,只是为了最后的忏悔更有戏剧性。在所有人中,也许只有尼采最清醒地洞悉了这种向基督教文化投降的本质。而这种基督教文化所表征的一个思维体系,正是现代主义所要突破的。因此,理查德·瓦格纳的伟大,不是在于他是古典时代的掘墓人,而是最后一批守墓人中最令人情迷意乱者,他让古典主义的死亡异常美丽。

5 奥地利邮局储蓄银行

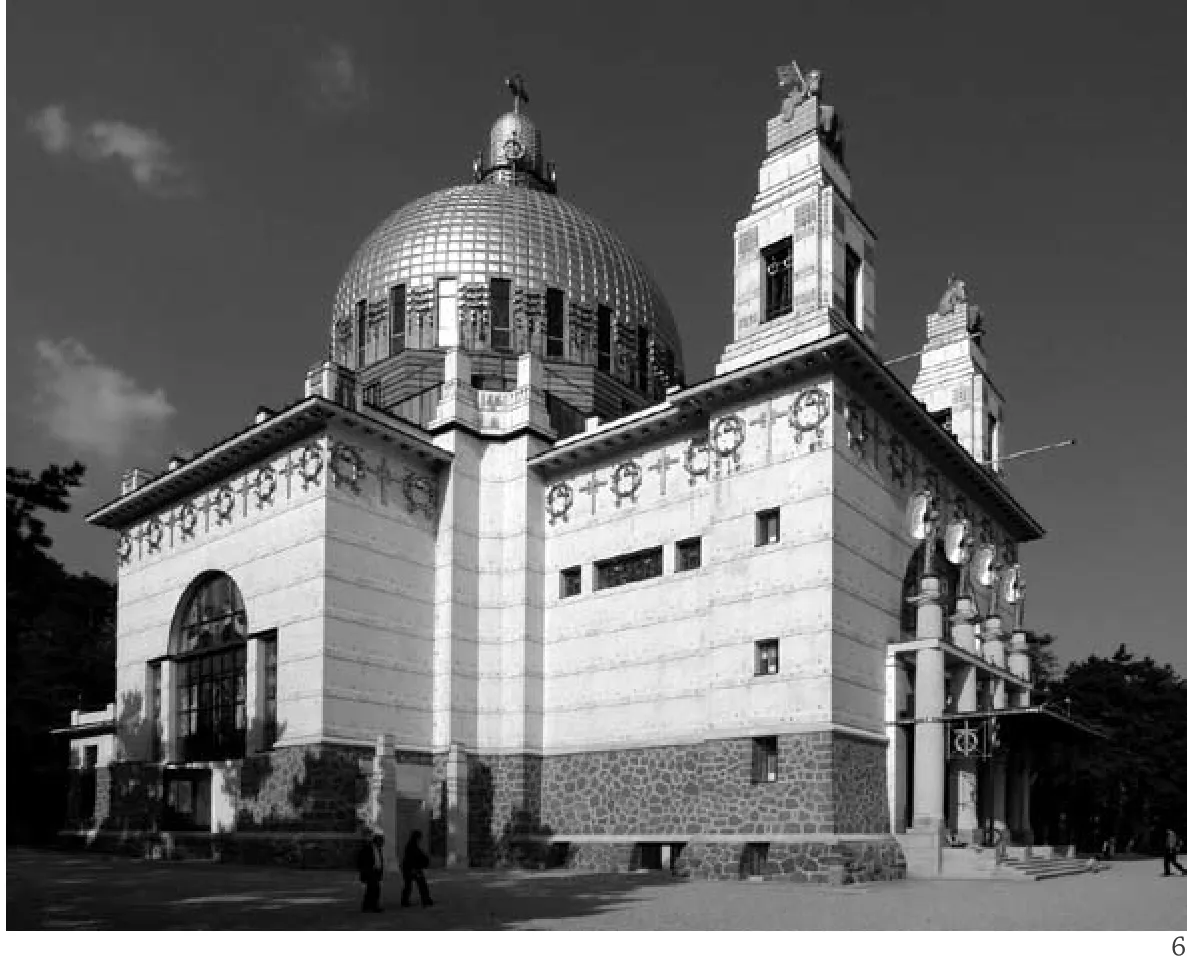

6 斯泰因霍夫(Steinhof)教堂

奥托·瓦格纳:古典主义精致葬礼中的矛盾

在现代建筑史上,奥托·瓦格纳的重要性可能在于他是第一个比较系统地提出现代建筑宣言的现代主义先驱,这得益于1894年他在维也纳美术学院承担了建筑学教育的教席。这个学院在当时对年轻人的吸引力在走下坡路,邀请过了知天命岁数的奥托·瓦格纳来,也是为了挽救这一颓势;而这个教职,也焕发了瓦格纳事业上的又一春。1896年,他出版了为未来建筑师们准备的、题为《现代建筑》(Moderne Architektur)的新教材。有趣的是,这本书在1898年和1902年以同样标题出了修订版,而最终的1914年修订版却易名为《现代建造艺术》(Moderne Baukunst)。这个微妙的变化引发了我对他现代主义立场的好奇。

这本书围绕着3个明晰的话题:迎接现代生活,告别折衷主义,用时代的技术和材料创造时代的形式。书中也充满了被瓦格纳大写的格言警句,例如他在乎艺术和现实的结合:“今天建筑主流观点的基础要移动下,我们必须完全注意到艺术作品的唯一出发点是现代生活……如果统计下今天的成就,不难看到现代运动和文艺复兴之间的鸿沟,已经远远大于文艺复兴和上古社会的距离。”再如,他非常注重技术和艺术的结合:“建筑师要首先被训练为学会工程师的语言,再将这一预言赋予艺术性的提升。”[4]

新的理论对于一张白纸的学生并不困难,而对于一个从早年的文艺复兴手法演绎到平面化的新古典主义趣味的成功建筑师,浸淫在深厚的古典传统之中,这样的说教对于自己而言更是一种挑战,尤其是面对维也纳环城大道史无前例的大建造,应接不暇的实际订单和瓦格纳自己杜撰出来的研究项目,都是这个理论的试金石。

瓦格纳抓住了和古典告别的突破口——铁构。金属和石材的对立,是个时代的分水岭。而此刻他所面对的大量城市基础工程,也正是这种新兴材料和技术的最好舞台。在任教于艺术学院之际,也正是他开始设计绕城和通往郊外的架空和地下轨道交通之时。今天,几座他设计的火车站依然保存完好,并很好地诠释了他对金属和石头关系的理解。当时很多人怀疑新材料的应用,例如给理查德·瓦格纳设计拜罗伊特节日剧院的森佩尔(Gottfried Semper, 1803-1879)。森佩尔虽然看到了金属在建造上的实用性,但又犹豫于金属体现不出纪念性。而这种从石头建筑中容易获得的纪念性,也是瓦格纳在理论上倡导、并要在实践中追求的。将金属与石头天衣无缝地结合,而不是用金属代替石头,似乎是瓦格纳的时代使命,这在两处火车站设计中可以看到。一处是位于郊外美泉宫站的皇室VIP车站(图1),虽然金属比重不大,巴洛克式的风格中还是潜伏着瓦格纳原创的铁艺装饰。另一处是完成于1899年的卡尔广场(Karlsplatz)地铁站(图2),有一对出站口。1981年,由于城铁系统改造,这对车站差一点被拆毁,幸有热爱文物之士抗议,才在拆解后,又重新组装在高于原基座2m的广场上。而这个重组,又恰恰说明了这个建筑的建造技术是多么前卫。一个类型上全新、功能上实用、技术上先进的建筑,又出自《现代建筑》作者之手,无疑可以作为现代建筑的标杆,却毁于其形式理念的保守。事实上,瓦格纳在形式上创造了全新的审美,用纤细的铁骨、单薄的石板,完成了暴露骨架的立面。所有的装饰纹样,也都是时尚的新艺术风格。这种风格用柔美的卷叶、纤长的线条、平面化的涂饰、鎏金的纹样,反映了新兴资产阶级文雅超俗的审美。虽然这种风格在巴黎、布鲁塞尔、布拉格都已成为一种国际化的定式,但在这大潮中瓦格纳的个性依然非常明显。假如历史就此止步,这一代大师可以算是古典历史的掘墓人了,但当真正的现代主义作品出现时,他们似乎又被打回到历史主义者的圈子里。尤其是当我们看这个建筑的整体造型时,它并无异于更折衷主义一点的美泉宫皇家车站。

价值只有通过参照系中才能衡量。同样是新艺术风格,吉迪翁(Sigfried Giedion, 1888-1968)在评价霍塔(Victor Horta, 1861-1947)的布鲁塞尔图林街(Rue de Turin)12号住宅时,似乎忘了去着墨那令人赞不绝口的新装饰风格,而是盛赞它的楼层变化、平面自由和光线渗入带来的空间的活力,称誉它是欧洲大陆第一个大胆的住宅[5]。显然,走进瓦格纳的车站空间,我们看到的更是一整套交圈的装饰系统,而没有什么空间的创建。

不仅仅被吉迪翁、也是被所有人敬佩的瓦格纳最有突破性的作品是奥地利邮局储蓄银行(图3)。由于这个建筑的体量在狭窄的街道上显得非常庞大,所以贴近它走时,并不会感觉到在书本中写的比较抓眼球的檐口及转折处的装饰,整个建筑异常朴素,而锚固在外墙每片石板上的铸铝铆钉,又使之有种现代感。这是1903-1912年间设计和完成的作品,而明亮的中厅里玻璃吊顶和玻璃砖地面直白、优雅的呈现,依然可以让许多当下建筑相形见绌。如果没有洞口、地梁边缘的黑色装饰性线条的修饰,这个几乎裸体骨架的厅堂会在历史的教科书上更靠近现代主义主流那一章节。遗憾的是当瓦格纳几乎关上古典的大门时,他又回头一瞥,似乎像唐豪瑟那样在自由的空气中寻找远方朝圣队伍的歌声。

平行于这个时间,1902-1907年,瓦格纳在维也纳郊外的一个山顶上,完成了一个精神病院的教堂(图4)。这座名为斯坦霍夫(Steinhof)的教堂,为瓦格纳一生的立场写了评语。非常遗憾的是它的厅堂采用了与储蓄银行相似的吊顶结构,但并没有引进自然光,而是用白色的板材,让金色的龙骨和铆钉熠熠发光。其实在储蓄银行内,扁平拱由于天光的介入而弱化了古典的味道,但在这个天棚不透光的教堂里,这个希腊集中式十字空间就古典味十足,虽然顶子的几何轮廓是拜占庭、哥特、文艺复兴式的混杂,还有非常现代的、以福音书的4个作者为主题的玻璃画凹槽光带。走出教堂,它的整体造型无论如何不能成为一个现代建筑,虽然入口的雨篷是铁构,基座的处理用一种乡土风格,而装饰纹样完全是瓦格纳自己的风格。

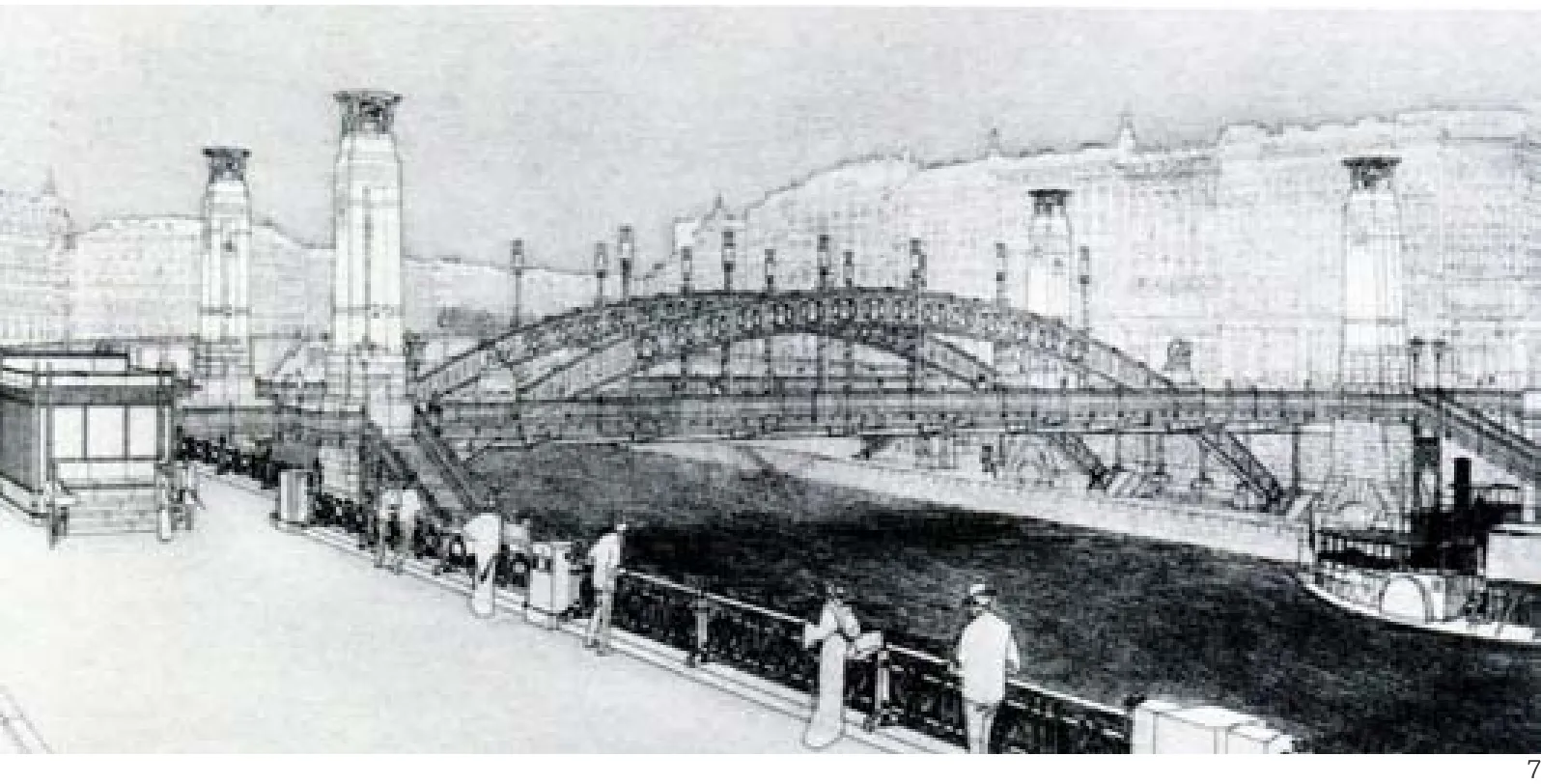

我们不得不怀疑奥托·瓦格纳就像那个可怜的唐豪瑟,已然可以恣意妄为了,还思量回到朝圣的队伍中去获得救赎。在关上古典大门那一刻,他不仅仅是回头一瞥,还又走了回去。这点在他的一个桥梁设计图上更是明显(图5)。假如武断地把铁和石的对立比作维纳斯城堡中奔放的希腊精神和瓦尔特堡中庄严的基督教精神的对立,可以看到奥托·瓦格纳一方面无拘无束地展示了弯矩图式的拱桥的造型,并纯然以金属打造,连精美的铁艺在整体的构图中所占的比例也不突出;而另一方面,在两端的桥头堡(图6)位置,又矗立了4个石头的柱子,其位置又彻底地脱离了拱脚,明明白白地拒绝了一次让结构和装饰结合的机会。在眼见代表着先进的金属就要胜利的设计中,代表着传统的石头又一次站了上风。这便是奥托·瓦格纳的理查德·瓦格纳式的《帕西法尔》(Parsifal)。

这一系列金属和石材的辩证,也为瓦格纳的教科书从《现代建筑》易名为《现代建造艺术》做了注脚。从中不难看到瓦格纳的妥协性:他是个现实中的现代主义者,和理想中的古典主义者,古典美是他创作的河床,而现代社会的物质手段是滔滔不息的奔流。因此,奥托·瓦格纳的伟大,不是在于他背离了古典时代,而在于他用现代的技术和材料为古典主义做了最后一搏,让古典主义的死亡异常美丽。

7 铁桥设计

8 矛盾的桥头堡设计(1-8图片来源:作者提供)

结语

在从古典时代迈向现代的过程中,其实还通过了另一道门槛,那就是新兴资产阶级暴发户。他们在社会生活上取代了旧的贵族,但并没有文化上的自立和自信,只是顺理成章地接纳了上一个时代的文化衣钵,为其自身合法性进行背书。因此,这个时代新兴资产阶级的文化是对旧文化做最后一次推动,而不是批判。这一点在19世纪末的维也纳更加明显,尤其是哈布斯堡王朝向现代社会的和平演变中,应有的文化冲突反而以折衷和救赎的方式来调和。两个瓦格纳正好活跃在这段时间的这个舞台上,他们貌似以西特为分界点背道而驰,但在精神上如此相近,既充满激情地向前拓荒,又被一条无形的缰绳拉回旧路。从本文的推论上看,在古典和现代的分界线上,与其说他们是最早的现代主义者,不如说是最后的古典主义者。

两个瓦格纳在这片古典主义落山前的天空上铺就的万亩绚丽晚霞,和我们今天站在新世纪的十字路口所看到的风景,有多么地相似啊!□

参考文献:

[1] 卡尔·休斯克. 世纪末的维也纳. 李锋 译. 江苏人民出版社,2007.

[2] 伊丽莎白·福厄斯特-尼采. 巨人的聚散:尼采与瓦格纳. 冷杉,杨立新 译. 三联书店,2010.

[3] 尼采. 瓦格纳事件/尼采反对瓦格纳. 卫茂平 译. 华东师范大学出版社,2007:145.

[4] Otto Wagner. Modern Architecture. The getty center publication programs, 1988.

[5] Sigfried Giedion. Space, Time and Architecture-the growth of a new tradition. Harvard University Press, 1970.

收稿日期:2015-12-15

作者单位:URBANUS都市实践