江西省林粮间作发展探讨

2016-04-09黄国勤孙丹平邓丽萍钱晨晨马艳芹江西农业大学生态科学研究中心南昌330045

黄国勤,孙丹平,邓丽萍,孙 松,钱晨晨,马艳芹(江西农业大学生态科学研究中心,南昌330045)

江西省林粮间作发展探讨

黄国勤,孙丹平,邓丽萍,孙松,钱晨晨,马艳芹

(江西农业大学生态科学研究中心,南昌330045)

摘要:为充分认识和宏观把握中国林粮间作的发展状况,以江西省为例,探讨江西省林粮间作的发展问题,从而推动中国林、农业又好又快发展。在调查研究的基础上,对江西省林粮间作发展的意义、模式、特点及存在的问题进行深入分析和研究,并提出相应的可持续发展对策。作者认为:(1)江西省林粮间作的开发与发展具有充分利用资源、增加土地产出、提高经济效益、扩大劳动就业、改善生态环境、减轻自然灾害、维护粮食安全和促进建设生态文明等多方面的重大意义;(2)当前江西省林粮间作的主要模式有山地林粮间作、农田林粮间作、菜园林粮间作、水体林粮间作、庭院林粮间作以及其他林粮间作等;(3)这些林粮间作模式具有面积大、模式多、分布广、发展快、效益好和潜力大等特征;(4)根据调查,江西省林粮间作的发展尚存在土地利用率低,熟制低,产量低,效益低,投入低,重视程度低,生产条件差,发展不平衡,管理粗放等问题。针对以上存在的问题,作者认为应采取如下对策和措施:增加投入,改善条件,优化结构,规模发展和培训人才等。

关键词:林粮间作;模式;对策;可持续发展;江西省

0 引言

林粮间作是林农间作(又称农林间作)中的一种典型方式,指在幼林幼果地里,利用行间、株间空隙土地,间作低杆农作物、药材、蔬菜等,以耕代扶,疏松土壤,消除杂草。这样不仅可以合理利用土地,以短养长,保证林粮双丰收,还可减轻水土流失。它是一种土地集约利用方式,具有资源节约、环境友好、经济高效、良性循环的特点。发展林粮间作在森林保护和生态环境保护方面占有主体作用,将水稻、小麦、玉米、大豆、花生、甘薯、芝麻、绿豆、油菜和各种蔬菜等种植于林下,由于对农作物的管理比对林木的管理更精细、投入更大,种植作物的山地更容易熟化、肥沃,有利于片林、林带或林网中的木本林作物的生长[1],一些研究表明[2-6],林粮间作不仅能够减少水土流失,降低风速,显著改善林下系统小气候条件,促进林果生产,粮食丰收,增加作物产量,提高土壤肥力;不仅能够充分提高对土地、空间、阳光、温度、水分和肥料的利用率;还可保持水体和能源等生态效益,保障自然资源的可持续生产力,实现农林的可持续发展。陈静等[7]认为在林中冠下套种森林野菜,保持森林野菜的清脆、嫩绿、可口等自然品质,提高了森林的经济效益与生态效益。Reddy等[8]指出,与单一作物种植比较,2种不同作物种植在一起可以形成互补并且可以更充分地利用自然资源。还有些学者认为,发展林粮间作不但能够增加短期收入,而且还可增加长期收入,因此,这种经营有利于增加农民收入,调动农民的积极性[9],林粮间作是一个可循环的产业群,可以吸纳大量的农村劳动力。万福绪等[10]研究表明,泡桐与农作物间作形成桐—粮间作人工生态系统能改善生态环境,提高抵御灾害性天气的能力,促进农业稳产高产,既可缓解木材短缺矛盾,又增加农民收入,调整林业布局不平衡的状况。徐红梅等[11]通过连续3年试验监测,对5种典型杨粮间作模式(杨树+玉米,杨树+大豆,杨树+西瓜+小麦、杨树+棉花+小麦和杨树+玉米+小麦)及效益进行了分析,结果表明,杨树幼林农林间作不仅能促进杨树生长,还可以获得明显经济效益。林农结合能够通过以短养长取得近期经济收益,弥补林业生产周期长、资金周转难等不足[12-14]。因此,林粮间作能够有力促进林业发展方式的转变,有效缓解林业农业用地矛盾,进一步巩固集体林权改革成果,实现生态得保护、农民利益得保证的双赢目标。

随着中国人口增加、土地(耕地)减少,人地矛盾越来越突出,发展林粮间作是一种必然趋势。2015年1月,《全国集体林地林下经济发展规划纲要(2014—2020年)》实施,《规划纲要》提出,要打造一批各具特色的林下经济示范基地,实施品牌战略;重点扶持一批林下经济龙头企业,形成“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”的生产经营格局;到2020年末参与林下经济的农民人数达到1.6亿人,来自林下经济的人均年收入达到800元,培育出一批高素质的技术管理人才[15],于是全国各地林粮间作发展得到更大的重视和推广。江西省资源丰富,土地面积大,属于典型的南方丘陵区,发展林粮间作具有极大的潜力和发展机遇。江西省为粮食大省,在粮食生产连续丰收的大好形势下,江西省明确提出了“江西作为国家粮食主产区的地位不能动摇、江西肩负国家粮食安全的责任不能动摇”的指导思想,并着手实施增产百亿斤优质商品粮工程。同时,还制定江西省粮食总产量到2020年前突破300亿kg的长远发展规划及《江西省林业发展“十三五”规划》,为林粮间作的稳定发展提供了有力的政策支持和措施保障。江西省林地资源丰富,自然条件优越,发展林粮间作将大大提高林地综合利用效率和经营效益,为社会提供丰富的多种可再生资源和产品,改变林业单一木材经营格局,对促进林农业可持续发展、维护生态安全、建设富裕和谐秀美江西具有重要意义。发展林粮间作与提高江西省粮食产量相辅相成,同时还能提高经济林产量和经济效益,对江西省粮食安全及林业发展和生态环境保护具有重要的推动作用。

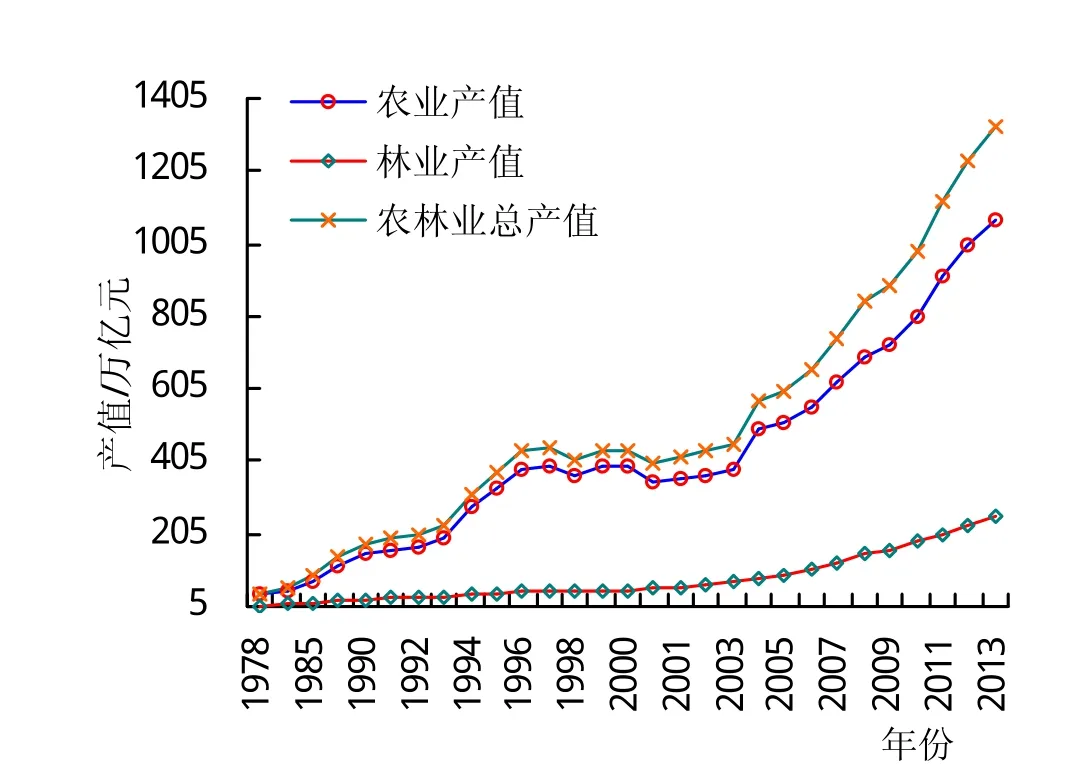

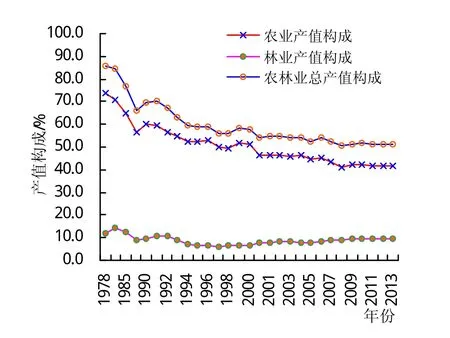

2012年,江西省林业厅和财政厅日前联合下发《关于推荐林下经济发展重点县的通知》,明确省级林下经济发展专项资金相关扶持政策,对林下经济发展工作较好的县(市、区)实行奖补。同时江西省出台了《关于大力推进林下经济发展的意见》,提出大力发展林下经济,力争到2015年,全省林下经济发展面积达到200万hm2,林业经济综合产值超过600亿元,农民人均增收600元。《意见》指出,发展林下经济是林改分山到户后农民发展林业的首要选择,是贫困地区加快发展、老百姓脱贫致富的一条重要路子,要建设示范基地,实施品牌战略充分利用江西省丰富的林下资源发展种植业,即林粮间作模式,在用材林、经济林下的行间进行林粮间作[16]。这充分说明江西省政府对林粮间作发展的重视,使得农林业用地充分发挥作用,有效缓解江西省绿化带和绿化网退化严重,沙漠化严重,雾霾频现,农业和林业用地矛盾等问题,同时提高绿化率,改善生态环境质量。另外,改革开放以来,虽然江西省农业和林业产值总体趋势呈现大幅度上升的趋势,林业方面逐渐引起重视,产值构成稍有上升趋势,但是农业产值在农林牧渔业总产值的构成中农业呈现总体下降趋势(图1~2[17]),所以在可利用的土地和林地资源渐少的情况下,利用林业间作空间,发展林粮间作极其重要,江西省必须重点发展和大力发展林粮间作。

图1 江西省农业、林业产值趋势图

图2 江西省农业、林业产值农林牧渔业业总产值中的构成趋势图

当前对江西省林粮间作的发展研究,大多分析某一具体模式或地区的林粮间作现状,如季凯文与彭柳林[18]结合江西省地形地貌多样性,提出了农林间作种植与林下经济发展模式和立体式生态农业综合开发模式,其中就包含林粮间作;黄兆祥等[19]分析了池杉-水稻间作的生态效应;胡勇[20]提出江西“林下种菜”独创特色水保模式等。但目前,对江西省林粮间作的模式及问题的系统概述和分析还较少。笔者拟对江西省林粮间作发展的若干问题作探讨,并提出可行性发展建议,力图为江西省林、农业又好又快发展提供可持续发展的理论基础和政策建议。

1 江西省大力发展林粮间作的意义

江西省政府出台的有关林下经济建设的各项政策,特别强调要林下种植业的发展,说明江西省发展林粮间作已逐渐引起重视,林粮间作模式在全省各地的种植范围不断扩大,间作模式不断丰富,能够在江西省更有效地利用土地资源、自然资源和时空资源,在林下发展特色种植业、林间蔬菜业和经济林果业等。

(1)实行林粮结合,既能增加当前农作物收入,又能增加未来林木收益,以短养长,相辅相成,共同发展。合理利用土地,使江西省既获得当前利益获得长远利益,能够增加土地产出。例如,江西省吉安县的西部山区充分利用现有土地,采用林下种植,到处树木葱茏,林下种植的蘑菇、药材,一片生机盎然[21],使得在有限的土地资源情况下,土地产出经济效益得到了极大提高。

(2)进行林粮间作,有利于作物的稳产高产,增加粮食的产量,降低成本,还可以为当地提供木材、薪柴以及其他农副产品,增加农民经济收入,提高经济效益。如江西省兴国县在林果木中间作套种经济作物,如幼龄果木—油菜间作;幼龄果木—花生、大豆间作;幼龄果木套种西瓜;中龄果木—白术、玉米套种。兴国县水保局果园示范点在李、桃、柑桔、枇杷中间套种花生、大豆、红瓜子、绿肥等作物,共栽种23 hm2,每公顷投入9000元,当年收入75000元[22]。

(3)发展林粮间作,能够利用当地多余劳力,增加农、林副产品生产,促进农村经济发展,扩大劳动就业。

(4)合理的林粮间作可以控制土壤侵蚀和沙化,增加土壤肥力,改善生态环境,还能减轻自然灾害,维护粮食安全,为建设生态文明提供有效途径。

2 当前江西省林粮间作的主要模式

通过林粮间作种植的地点差异,笔者拟将江西省林粮间作分为山地林粮间作、农田林粮间作、菜园林粮间作、水体林粮间作、庭院林粮间作及其他林粮间作等主要模式。

2.1山地林粮间作

充分利用山地幼林、幼果间隙种植旱粮作物,如大豆、绿豆、甘薯、玉米等,既可充分利用山地丰富的土地、光、热、水、气资源,又可扩大旱粮生产。这种山地林粮间作模式在江西各地普遍存在。如赣南广泛分布着脐橙与旱粮作物间作的模式;南丰县有“柑桔+大豆”间作的模式;江西进贤、东乡、万年等县在山地油茶行间间作甘薯,效益显著;吉水县有“井冈蜜柚+大豆(绿豆、玉米等)”间作模式。山地林粮间作模式中比较典型的是山地立体林粮开发模式,既从上至下分层立体布局,又考虑阴坡和阳坡、山脊和山凹,安排林木种类,一般以竹木为主,茶、果、农的综合配置,即山岭水保林,山窝用材林,中部以油茶、油桐、板栗等为主,下部种植茶叶或耕作少、耐粗放栽培的果树(如柚子、金柑等),林下隙地种草养畜,局部平缓地段种植旱作物和饲料。如江西省奉新县以开发竹业为主,已有大规模的用材林和笋用林,并进行精深加工,成为该县一大支柱产业。同时在山上山下进行杉、桐、粮间作等林粮间作,都能显著提高经济效益和生态效益。千烟洲的“丘上林草丘间塘,河谷地果渔粮”立体综合开发模式,引起了国内外广泛重视,已在吉安地区逐步推广[23]。贵溪县在山上桔园套种油菜、蚕豌豆、花生、西瓜、豆类等,桔树生长明显变快,以短养长,光能利用率、经济效益明显提高。江西省横峰县大力发展“山区立体农业”,即基本农田播种粮、低丘旱地种葛根、高坡林地育油茶。江西省定南县在山地丘陵地采取“山顶戴帽子”、“山腰结带子”、“山脚穿鞋子”的立体开发利用模式,即山顶保留原有常绿阔叶树种或栽植常绿阔叶树种,如甜槠、拷树、红楠、石砾等,用以保水固土,保护下层空间;山腰栽植针阔叶树混交林或经济果林木;山脚栽植水稻和经济作物,同时,在有人居住的地方可开发养殖业,在房前屋后开展庭院经济[24]。

2.2农田林粮间作

2.2.1红壤旱地在江西红壤旱地上实行林粮间作是非常普遍的。如中国科学院红壤生态实验站——余江县刘家站,在柑桔或㮈李行间种植旱稻、玉米、大豆等。江西省红壤茶区有“梨园茶”、“茶园豆”等模式,在红壤坡地普遍实行小麦—大豆—芝麻(或红薯)的套种制度,在果、茶园区推行果油、果饲、果粮、果肥等间作,如在适龄果、茶园每年间作冬、夏季绿肥或合理间作油菜、大豆、花生、西瓜、玉米、红薯、马铃薯等,“以短养长”、“以园养园”,充分利用自然资源,挖掘红壤旱地生产潜力,改良土壤地力,改善农田生态系统。在江西省低丘红壤坡地种植柑桔—花生的林粮间作模式,效果显著,不仅可降低土壤温度,增加土壤含水量,改善土壤环境,还能提高柑桔产量和品质,研究得出,柑桔—花生的林粮间作模式5年可回收全部投资[25]。江西省赣南丘陵红壤区种植柑桔—花生、柑桔—大豆等林粮间作,尤其以南丰县居多,打造品牌,并对土地资源进行可持续利用,生态经济效益显著[26]。如江西农业大学林学院课题组与江西春星农林科技有限公司合作,从2008年起在有机油茶栽培示范林中开展油茶林中套作花生、大豆、萝卜、牧草、金银花、黄芪等,经过多年观测,生态经济效益显著,对周边地区起到了很好的辐射、示范、带动作用。

2.2.2稻田江西是典型的双季稻区。江西省丰城市地处鄱阳湖区,为避免或减缓鄱阳湖“冷空气”对水稻生长发育带来的不良影响,该市双季稻田周边大量营造由池杉组成的防护林,形成了由“池杉—水稻”组成的农田林网,对于实现水稻的高产稳产起到了重要作用,后在水稻田田埂上种植大众经济作物和果树,分别在高安兰坊、丰产灌山、马岭、靖安香田等地试种碰桔、㮈李、黄砂李等,都获得了可观的经济效益。如靖安县香田乡吉洛村晏至焱家,在934 m2水田的田埂上,收获800多元的收入[24];又如在上饶市余干、鄱阳、铅山等县有水田田塍植树(如桑树)、种果(柑桔)、栽豆(大豆,亦称田塍豆)的林粮间作模式;南丰县是“南丰蜜柑”的主产区,以前南丰蜜柑主要种植在“山上”,而近些年来,该县为扩大南丰蜜柑的种植面积,将南丰蜜柑种植到了稻田,实行“桔—稻间作”,且获得了好收成——桔稻双丰收。

2.3菜园林粮间作

菜园的主要功能就是种植蔬菜。为提高菜园的综合效益,江西省各地菜农将林、粮引入菜园种植,取得了良好效果。笔者在余江县城郊区菜园调查时就注意到,菜园里不仅种植各种蔬菜,还种植柚子树、桃树、柑桔等果树,同时其行间还栽上了玉米、大豆、绿豆、甘薯等粮食作物。这种“菜—林(果)—粮”间作模式,有效地提高了菜园的生态经济效益。

江西省地处长江中下游南岸的红壤丘陵水力侵蚀区,是南方水土流失严重的省份之一。江西水土保持生态科技园立足江西省情,经过10余年的研究,探索创建了“林下种菜”水保模式,一年雨水仅带走10 kg泥土,而没有种菜的裸露红壤,一年被雨水带走的泥土达165 kg,相当于“林下种菜”水土流失量的10倍。“林下种菜”较“林下种草”具有成本低、争肥少、效益高的优势。而且一般的草不耐寒,蔬菜可以因时节一茬接着一茬种,起到长期保水固土的作用。让农民花低价在果园、林地上种菜,既不争肥又能为农户提供蔬菜资源,甚至获得一定的经济收益来治理水土流失,农民种植积极性得到普遍提高[20]。

2.4水体林粮间作

江西省水域辽阔,居民将低洼易有洪患之处挖成池塘饲养鱼类,挖出的塘泥堆于周围,称为“基堤”,基堤上种植果树、甘蔗、桑树、花卉等,如此既能防洪,又能增加收入,而农作物在加工过程中产生的物料,尚可投入池中作为饲料,是一种具有生态特色的农业经营方式。江西省部分地区甚至将一些低洼地或者浅滩进行开发利用,形成景观带,栽种适应水中生长的池杉、水杉等耐水树木品种,林中间作芋头、油菜等经济作物这样能够充分利用荒废的土地,防风固沙,还能美化环境,栽培后的树木和经济作物可以获得良好的经济效益,实现水体林粮间作。

2.5庭院林粮间作

庭院林粮间作经营把多种树木,农作物和动物紧密地结合在同一个土地利用单元中,形成了多层次的结构,提供了高度的生物多样性,所以既能满足人们的多种需要,又能避免单一农业经营中的环境退化和经济风险,在合理的安排和适当的经营条件下,庭院系统可以发展成为经济效益高、生态学合理的持续土地利用系统。

近年来,江西省铜鼓县、鄱阳县、永新县、横峰县、铅山县、乐安县、兴国县、峡江县等均有庭院种植林粮间作模式,同时还成立了一批示范村和龙头企业等,其庭院林果农等产出效益良好,庭院绿化指数提升,经济效益显著。铅山县按照“小庭院、大市场、新产业”的思路,以乡镇村为单位,积极倡导农民发展庭院林粮间作,鼓励和引导农民以自家小院和周围土地为载体,推广特色林果,既改善了居住环境,又增加了经济收入,实现生态与经济的“双赢”。乐安县针对过去许多农村房前屋后的土地大量闲置浪费的现象,在推进新农村建设过程中,积极引导农民充分利用房前屋后的闲置土地,在庭院里栽种果树、蔬菜、瓜果、花卉等经济作物,既绿化村庄环境,又增加农民收入。兴国县围绕打造“绿色钱柜、立体钱柜、生态钱柜”的理念,把庭院林粮间作开发作为农村产业结构调整的重要内容,在引进投资商开发兴建农业基地的同时,积极采取“政策驱动、政府推动、典型带动、帮扶促动”等措施,通过基地辐射带动,充分利用农户庭院宅基以及周围的空地,引导扶持农户在自家的庭院前后栽果树、蔬菜等,利用闲置住房办农家菜馆。另外,江西省一直以来都在大力发展柑桔经济,这将推动江西省果业工程发展,建设江西果业大省意义十分重大。若江西770万户农民,每户农民在自己的庭园内种植柑桔200 m2,栽植20株。那么,全省可增加柑桔面积折合15.4万hm2,比现有柑桔面积增加1倍。如果到结果期,每户结果300 kg,全省每年可增加柑桔产量231万t,增产4.7倍[27]。同时,利用柑桔间隙,种植经济作物,又能促进经济作物生产丰收,互利共赢。2.6其他林粮间作

除了以上主要林粮间作模式,江西省还有一些特殊的林粮间作如屋顶林粮间作、路边林粮间作等。随着人类对生存环境和空间质量要求的逐步提高以及房屋建筑、道路、桥梁等人工构筑物的建设,使得土地面积逐渐紧张,因此,人们为了开拓绿化空间,增加城市绿化面积,江西省部分民众充分利用屋顶和路边种植林果、农作物或蔬菜,不仅可以隔热保温,截留部分降水,减轻高强度降水对城市防洪排灌系统的压力,还能收获林果,农作物和蔬菜,生态经济效益俱佳。

3 江西省林粮间作的特征

3.1条件优

江西省地处亚热带中部,有着优越的自然条件,气候温暖湿润、光照充足、雨量充沛、热量丰富,十分适宜多种植物生长[28]。江西省人口密集,农业劳动力丰富,其作物主要为一年两熟制,利用作物季节生长特点,实行林粮间作,能充分利用当地多余劳动力,减轻就业负担,增加农民额外收益。江西省也是国内农林复合经营较为丰富的地区,丰富的土地、光、热、水、气等自然资源使得林粮间作的种植面积很大。

3.2有传统

江西省具有发展林粮间作的优良传统。根据有关文献,江西林区自古以来就有林下种植农作物的传统习惯和栽培技术,形成了许多林粮栽培的成功经验和成熟技术,许多已成为林区林农满足自给自足经济的必然途径[28]。这些优良传统在江西省各地正不断发展,并不断完善。

3.3模式多

江西省林粮间作的模式多种多样,主要包括山地林粮间作、农田林粮间作、菜园林粮间作、水体林粮间作、庭院林粮间作和其他林粮间作。江西省广泛分布着油茶立体经营模式,采取油茶与对岁桐、草本油料、果类间作,油茶与绿肥、农作物间轮作,油菜与瓜类、豆类或香料、草莓间作等形式,多层次利用,长中短结合,充分发挥了生产潜力,获得了最大的经济效益和生态效益;赣南广泛分布着脐橙与旱粮作物间作的模式;南丰县有“柑桔+大豆”的模式;江西进贤、东乡、万年等县在山地油茶行间间作甘薯;吉水县有“井冈蜜柚+大豆(绿豆、玉米等)”间作模式;奉新县用材林和笋用林,同时杉、桐间作和林农间作;千烟洲的“丘上林草丘间塘,河谷地果渔粮”立体综合开发模式;贵溪县在山上桔园套种油菜、蚕豌豆、花生、西瓜、豆类等;横峰县基本农田播种粮、低丘旱地种葛根、高坡林地育油茶;定南县立体开发利用模式;江西省红壤茶区有“梨园茶”、“茶园豆”等模式;江西省低丘红壤坡地种植柑桔—花生的林粮间作模式;江西省丰城市“池杉+水稻”组成的农田林网;上饶市余干、鄱阳、铅山等县还有田塍植树(如桑树)、种果(柑桔)、栽豆(大豆,亦称田塍豆)的林粮间作模式;南丰县“桔稻间作”;宜春市铜鼓县“庭院茶园”模式;鄱阳县鼓励农民在自然村庭院种植经济果木林;安义县农民庭院内种葡萄、多种花卉、几种蔬菜和若干速生用材树种等。

3.4分布广

江西省林粮间作不仅模式多,而且分布广。如江西省丰城市,宜春市,上饶市余干、鄱阳、铅山等县,南丰县,进贤县,东乡县,万年县,吉水县,奉新县,千烟洲,贵溪县,横峰县等地均有各种模式的林粮间作模式分布。另外,江西省红壤面积大,在红壤区有大量的林粮种植模式和研究。

3.5发展快

江西省是中国粮食主产区之一,但单一粮食生产经济效益低,近年来实行林粮间作,既充分利用丰富的水热资源,加速了林牧渔业的发展,促进农业生产,又能生产多种产品,繁荣经济,提高社会效益,促进生态良性循环。2012年开始,江西省财政安排专项资金支持发展林下经济产业。资金支持方向主要为良种、整地种植、品牌打造、景观绿化美化、舍室围栏建造、小型生产性设备及机具购置等生产性投入。2012年,江西省玉山县林下种植73.5万hm2,已出现了一批初具规模的林下经济企业和个体大户:(1)上饶市红日农业开发有限公司为代表的林菜模式,该公司发展无公害高山蔬菜,种植辣椒、高山茭白、四季豆等,面积达0.32万hm2;(2)江西省春源绿色食品有限公司为代表的林—油模式,该公司已建油茶基地2.55万hm2,精深加工茶油和贡油坊保健品,打造出了“得尔乐”全国油茶驰名商标;(3)以江西三山实业有限公司为代表的林茶模式,该公司在下塘乡、必姆镇等丘陵乡(镇)种植白茶,采取与香榧套种的方式,种植面积近千亩。2014年,江西省遂川县县出台了《关于实施农民合作社扩量提质示范工程的意见》,对林业专业合作社给予各项优惠政策和资金扶持,鼓励发展林下种植、林下产品采集加工、森林景观利用等,积极引导林农林下种植红薇菜、苦菜等森林蔬菜,组建了多家企业进行深加工,让山野菜走进超市、商场,目前种植面积近万亩,产量1000 t,产值可过1200万元。2015年,鹰潭市加大招商引资力度,林下工程建设取得新的突破,据统计,鹰潭市林下经济种植面积由2012年的540万hm2增到2015年的697.5万hm2;年产值由2012年度的6亿元增加到现在的15亿元。由此可见,江西省林粮间作逐渐受到重视,发展快,成效显著。

3.6效益好

江西省进行林粮间作能够取得良好的经济效益和社会生态效益。以赣南脐橙与旱粮作物间作的模式为例,2013年赣南脐橙总产量达150万t,原产地江西省赣州市已经成为脐橙种植面积世界之首,年产量世界第三、全国最大的脐橙主产区。全市果业产业集群总产值达60亿元,其中果品销售收入25亿元。全市有脐橙种植户24万户,从业人员70万人,果农人均果业收入达2700元。江西省丰城市马岭果园于1994年8月,在低丘岗地上套种1.3 hm2西瓜,收入6万多元,纯利1.6万元[24]。江西省余江、东乡、余干、永修、南丰等县,常在低丘红壤旱地的橘园间作西瓜、花生、甘薯、绿豆、芝麻等农作物,平均净收入可增加1650~2250元/hm2,同时还可以改善橘园小气候,获得良好的生态效益[29]。

3.7潜力大

由于农林复合经营具有资源共享和利于环境的优势,如果能正确地经营农林复合系统,则可提高系统的生产力。彭坊乡盛产陈山红心杉、毛竹、油桐等。近年来,该乡通过扶植示范户、合作社,带动广大农民大力发展蜜蜂养殖和生姜、烟叶、果树、食用菌、花卉苗木等林下种植。江西省资溪县按区域自然条件,重点发展林下种植和森林景观利用。按“龙头企业+协会+基地+农户”的经营格局,以林—茶、林—驯、林—游等10种模式,着力抓好油茶、白茶、花卉苗木、森林药材(茯苓、石斛、七叶一枝花)、竹笋与山野菜采集加工、森林旅游等7个林下经济产业。九江市湖口县采取“林业专业合作社+农户”的经营模式,在杨树、油茶、樟树、早熟梨等林下种植花生、大豆等农作物近25.5万hm2,林粮的发展,一方面加快了当地农业产业化发展的进程,做大了林业产业“蛋糕”,另一方面又解决了部分农民就业,促进林农增收致富。江西省由于林粮间作面积大、模式多、分布广、发展快、效益好等特点,各地林粮间作风生水起,生态经济效益显著,另外,2012年,江西省财政厅和省林业厅联合下发了《关于推荐林下经济发展重点县的通知》,明确了省级林下经济发展专项资金相关扶持政策,对林下经济发展工作较好的县(市、区)实行奖补,说明江西省政策不断扶持林粮间作,因此江西省林粮间作的发展存在巨大潜力。

4 大力发展林粮间作的对策

虽然江西省林粮间作的发展具有以上良好的特点,但是经过调查研究,江西省林粮间作模式发展过程中仍然存在以下“六低”:土地利用率低、种植熟制低、产量低、效益低、投入低及重视程度低,其综合效益还不显著,需要引起重视并不断改善。因此必须对这些问题加以改善,要增加投入,改善条件,优化结构,规模发展和培训人才,从而保证江西省林粮间作又好又快又稳的发展。

4.1增加投入

要使林粮间作模式得到高产高效和可持续发展,必须加大投入,不仅要加大“硬件”投入,还要加大“软件”投入,要“软”、“硬”结合,齐头并进,共同推进江西林粮间作向前发展。江西的经济大厦要建立在增加农业发展投入的基础上,包括先进设备投入、政策扶持、资金投入、教育投入、研发投入、科技投入等,要提高农民的科学文化素质;向农民提供更多的科技含量高的良种,肥料、饲料、农药、农机具以及其他科技“硬件”,加快发展农村科技市场,多途径使农、林各业发展进入依靠科技的发展阶段上来。

4.2改善条件

江西有发展林粮间作得天独厚的自然条件和资源优势,要根据作物生态适应性和我省各地的土壤、气候、经济社会条件及农业生产习惯,以及农业形势变化等,因地制宜地优化作物布局,真正使作物“各得其所”,并最大限度地发挥其生产潜力。同时也要改善农业条件,完善农田水利设施条件,提高耕地质量,用地养地相结合,完善乡村技术设施,加强理论学习与培训,培养种植户的兴趣。如在江西省平原农区和低丘岗区建立高质量的防护林系,从而改善小气候环境和水肥循环,缓解低丘岗地缺水缺肥的矛盾;加大林、农新品种尤其是适合加工的品种类型、无公害生产、低成本种植、丰产高效栽培、病虫害防控、生态果园建设经营等先进技术的研究开发和推广力度,降低成本,打造品牌质量,提高产品市场竞争力;制订技术推广的优惠政策,科技推广应实行权、责、利三挂钩,任务、资金、物资要配套等。

4.3优化结构

在当前形势下,调整江西林粮作物结构的原则应是“多样化”、“高效化”,即发展多样化的作物种类和作物复种方式,以及发展适应市场需求的经济高效的作物种类和林粮间作种植模式。综合考虑多方面的因素,优选最适宜的林粮间作模式和项目,在品种选择、产量和质量上抓成效,使纯天然、无污染的有机农业占据市场。综合开发利用山地资源,发展松、衫、竹、银杏、药材和落叶果类生产,改造油茶林,间作农作物,防治林地单一化种植,大幅度提高林地产值和农作物产量。

4.4规模发展

目前,江西省林粮间作的模式虽然种类多,但是随着农业结构的调整,投资经营进行林粮间作的农业大户相对较少,可能与其内部机理的复杂性和政策扶持的力度有关,另外也与民众的自身积极性有关,越来越多的人进城务工,闲置田地或者是松散经营,也缺乏开发精神,导致农业生产效益不断下降,种植范围越来越少。因此急需大力发展种植规模,提高综合效益,使民众主动参与到林粮间作经营中来。在资金、科技和政策以及宣传方面,提供林粮间作经济产品的生态、流通和销售无公害产品等方面的鼓励和帮助。在合理布局、优化管理、提高效益、彰显特色的前提下,实施林粮间作的规模经营,扩大面积,增加模式类型,组织民众积极参与到林粮间作发展中。

4.5培训人才

要进一步加强对江西省林粮间作的理论与实践的深入调查和研究,要探索新形势下林粮间作发展方向及未来适应模式,就必须进行人才培养和人员培训。(1)鼓励和支持经营者学习科学技术,进行科研学习,使林粮间作的各项成果在产量、质量、效益上达到更高水平;(2)在“产、学、研”密切结合的基础上,鼓励有条件的龙头企业建立林粮林粮间作模式推广及研发机构,提高企业的自主创新能力,加快科技成果的推广应用,提高林粮产业整体科技水平,为实现特色林、农产品优质化、多样化创造条件;(3)强化科技成果的推广应用,在大力营建示范基地、示范园、示范户的同时,科研院所的人才和技术优势要得到充分利用,组织“科技入户”和“科技培训”工程,技术培训要形式多样,辐射面积广泛,努力提高林粮间作经营者的科技水平。

参考文献

[1]杨红强,邬松涛,张晓辛.江苏省生态型农林复合经营选择模式研究[J].安徽农业科学,2013,41(11):4877-4880.

[2]高椿翔,高杰,邓国胜,等.林粮间作生态效果分析[J].防护林科技, 2000,44(3):97-98.

[3]程鹏,曹福亮,汪贵斌.农林复合经营的研究进展[J].南京林业大学学报:自然科学版,2010,34(3):151-156.

[4]Zhang L,Van der Werf W,Zhang S,et al.Growth,yield and quality of wheat and cotton in relay strip intercropping systems[J].Field Crops Res,2007,103(3):178-188.

[5]Yang G,Duan A W,Sun J S,et al.Crop coefficient and wateruse efficiency of winter wheat/spring maize strip intercropping[J].Field Crops Research,2009:65-73.

[6]董宛麟,张立祯,于洋,等.农林间作生态系统的资源利用研究进展[J].中国农学通报,2011,27(28):1-8.

[7]陈静,叶晔.农林复合经营与林业可持续发展[J].内蒙古林业调查设计,2009,32(5):84-87.

[8]Reddy M S,Willey R W.Growth and resource use studies in an intercrop of Pearl Millet/Groundnut[J].Field Crops Research,1981, 4:13-24.

[9]余晓章.农林复合模式研究与进展[J].四川林勘设计,2003(3):7-10.

[10]万福绪,陈平.桐粮间作人工生态系统的研究进展[J].南京林业大学学报:自然科学版,2003,27(5):88-92.

[11]徐红梅,汤景明,鲁黎.杨树农林复合经营研究进展[J].湖北林业科技,2013,42(6):45-48,5.

[12]朱玉芳,黄春晖.黄河下游滩地林鹅复合经营模式经济效益研究[J].河南农业科学,2011,40(9):127-129,160.

[13]姜洪喜.农林复合经营模式的探讨[J].民营科技,2012,(3):120.

[14]程鹏,曹福亮,汪贵斌.农林复合经营的研究进展[J].南京林业大学学报(自然科学版),2010,34(3):151-156.

[15]国家林业局.努力实现林下经济产值和农民收入双增[EB/OL]. [2015-1-29].http://lygg.forestry.gov.cn/portal/lgs/s/840/content-737909.html.

[16]江西省政府.江西省人民政府关于大力推进林下经济发展的意见[EB/OL].[2012-10-29].http://govinfo.nlc.gov.cn/jxsfz/jxzb/50543a/ 201210/t20121029_2944685.shtml.

[17]江西省统计局.江西统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2014.

[18]季凯文,彭柳林.地形地貌多样型地区高效生态农业发展模式探析——以江西省为例[J].江西农业学报,2014,26(4):125-128.

[19]黄兆祥,郑珍贵,朱笃.池杉-水稻系统的生态效应(Ⅱ)系统的生态环境效应[J].植物学通报,1996,13(2):48-51.

[20]胡勇.“林下种菜”独创江西特色水保模式[N].中国水利报,2013-01-24(007).

[21]宋嗣祁.江西吉安县政协建言发展林下经济[N].人民政协报,2013-07-31(A02).

[22]吴婷婷,邹峥嵘,黄兆祥.兴国县生态工程建设的考察与建议[J].南昌大学学报:理科版,2000,24(1):20-25.

[23]裴德安,刘勋,贺湘逸.江西省丘陵红壤开发中的立体农业问题[J].江西农业学报,1992,4(1):1-8.

[24]黄金祥,石文川.两高一优农业及农业产业化[M].北京:中国农业科技出版社,1998:259-262.

[25]易道德,魏际新,吴小平,等.低丘红壤坡地柑桔——花生立体复合体系效益的研究[J].江西农业学报,1997,9(3):53-58.

[26]陈春平.赣南丘陵红壤区发展柑桔对土地资源可持续利用的研究[D].北京:北京林业大学,2006.

[27]胡正月,邱春娇,黄建民,等.论江西柑桔庭院经济的发展[J].江西园艺,2004(2):8-10.

[28]吴南生,张露,郭春兰,等.论江西发展林下经济的优势与策略[J].生态经济:学术版,2012(1):125-127.

[29]黄国勤.江西旱地耕作制度的演变与发展[J].耕作与栽培,2005(3): 1-3.

Development of Tree-Crop Intercropping in Jiangxi Province

Huang Guoqin,Sun Danping,Deng Liping,Sun Song,Qian Chenchen,Ma Yanqin

(Research Center on Ecological Sciences,Jiangxi Agricultural University,Nanchang 330045,Jiangxi,China)

Abstract:In order to make a fully understanding of the tree-crop intercropping development,taking Jiangxi Province as an example,the problem of tree-crop intercropping development was probed,thus to promote a sound and fast development of forestry and agriculture.This paper analyzed the significance,models, characteristics and existing problems in the tree-crop intercropping development in Jiangxi Province and put forward the corresponding countermeasures for a sustainable development on the basis of investigation and analysis.The authors believe that:(1)the exploitation and development of tree-crop intercropping in Jiangxi Province have significance in making a full use of resources,increasing land output,improving economic efficiency,expanding employment,improving the ecological environment,reducing natural disasters, maintaining food security and promoting the construction of ecological civilization;(2)in Jiangxi Province,the main models of tree-crop intercropping include mountain tree-crop intercropping,farmland tree-crop intercropping,vegetable garden tree-crop intercropping,aquatic tree-crop intercropping,courtyard intercropping of trees and crops and so on;(3)these models of tree-crop intercropping have characteristics including large areas,multiple models,wide distribution,rapid development,good benefits,great potential and so on;(4)according to the survey,there are lots of problems in the tree-crop intercropping development,such as low utilization rate of land,low rate of mature,low output,low efficiency,low input,low degree of attention, poor production conditions,unbalanced development,extensive management and other issues.In view of the existing problems,the following measures should be taken:increasing investment,improving conditions,book=88,ebook=94optimizing the structure,scale development and personnel training.

Key words:Tree-crop Intercropping;Models;Measures;Sustainable Development;Jiangxi Province

收稿日期:2015-10-08,修回日期:2015-12-17。

作者简介:第一黄国勤,男,1962年出生,江西余江人,教授,博士,主要从事耕作制度、农业生态、农业可持续发展等方面的教学与科研工作。

通信地址:220045江西省南昌经济技术开发区江西农业大学生态科学研究中心,Tel:0791-83828143,E-mail:hgqjxnc@sina.com。

基金项目:江西省软科学研究计划项目“江西生态文明示范省建设对策研究”(20133BBA10005)。

中图分类号:S344.2

文献标志码:A论文编号:cjas15100004