美国近代媒体对青年华人形象的建构——以19世纪中叶-20世纪中叶为例

2016-04-09■杨博

■ 杨 博

(中国青年政治学院 外国语言文学系,北京 100089)

美国近代媒体对青年华人形象的建构

——以19世纪中叶-20世纪中叶为例

■ 杨博

(中国青年政治学院 外国语言文学系,北京 100089)

【摘要】19世纪中叶-20世纪中叶,青年华人以截然不同甚至相反的形象出现在美国的报刊和电影中。美国近代媒体中青年华人从“冷静勤勉的准公民”到“无知落后的奴隶”“瘾君子”“劣等种族”,再到“信奉民主、自由的伟大盟友”的变迁,并非他们真实状况的反映,而是美国社会基于自身不同时期对劳动力、选举政治、国际地位、战争导向和民族认同等方面的特定需要对青年华人进行的形象建构。这种建构将想象中的有关青年华人的“知识”和“现实”变成了牢固的规则和概念,形成了一个由西方文化帝国主义和种族主义支撑的知识话语和大众话语体系,影响着中国近代的国家和民族认同。

【关键词】美国媒体青年华人形象建构话语政治

当今,留美华人学生和青年华商成为美国媒体中频繁出现的两大华人群体,其实,华人从19世纪中叶不断出现在美国报端后的一个世纪内,青年华工曾是美国媒体关注的重要对象。他们在美国的报刊、电影中形象的不断变迁证明,美国媒体中的语言和图像不只是交流的工具,也是权力和政治运作的场所,是意识形态对个体进行操控的媒介,是身份和等级的仲裁者。通过行使这些功能,美国媒体对于青年华人形象的建构有着重要的影响,而且这种影响一直持续至今。剖析美国媒体从19世纪中叶-20世纪中叶对青年华人形象的建构,可以帮助我们梳理青年华人的真实历史情况,理解美国媒体中政治话语的根源和言说方式,认识这种政治话语中蕴含的矛盾与张力,并进一步探究它对中国近代国家和民族认同的影响。

一、美国近代媒体中的青年华人形象

(一)美国近代媒体中正面的青年华人形象

1.“冷静勤勉的准公民”形象

1852年的美国国庆日,美国各地举行了盛大的庆祝游行活动,在旧金山市的游行中,一个特殊的群体引人注目——扎着长辫子的青年华人。这时,华人的出生地、语言等种种差异在美国人眼里都是自然、不带负面形象的,他们的装束甚至使“美国人见之,发生兴趣,且待之以礼”[1]。而且,正如《旧金山日报》所报道的那样,有人认为:“不久,中国人就会和我们美国人在同一投票箱投票,同一学校学习,同一教堂做礼拜了。”[2]

19世纪中叶美国报刊中青年华人的正面形象与美国对劳动力的渴求密切相关。当时,美国西部的开发急需大量劳动力。为了摆脱太平天国战乱以及有限的土地资源和天灾带来的贫困,青年华人源源不断地从中国珠江三角洲来到美国西部,寻找机会*根据《调查中国移民问题的联合特别委员会报告书》(Report of the Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration, Washington: Government Printing Office, February 27, 1877),从1852年到1876年,到美国的华人有214 226人次,大多数华人年龄段在14-44岁之间。通过对1875年两艘到达美国的轮船上面所载的华人年龄的统计,可知14-44岁之间的华人有949人,占总人数( 1 002人)的94.7%。其中14-34岁的华人有842人,占总人数的84%。。 在当时的美国媒体和政客眼中,他们被视为与美国白人同呼吸、共命运的“亲兄弟”[3],理所应当地在未来成为与美国白人平等的美国公民。但是,由于大多华人青年不精通英语,无法发表自己的言论,也不能介入主流社会的事务,他们的诉求只能经由华人团体的首领传递,通过“白人兄弟”的代言发出,更鲜有华人能够成为美国公民。这也使华人青年成为了比“白人兄弟”更加温顺的劳动力。

1865年,美国开始修筑横贯美国大陆的太平洋铁路。南北战争后奴隶制度的废除、美国对新得到的土地永久占据的需要和来自欧洲的移民高峰已过等因素使得美国国内劳动力更为短缺[4]。1868年,前美国驻华公使、后被清政府委任为办理中外交涉事务重任的大臣蒲安臣(Anson Burlingame)越权代表清政府与美国政府签订了《蒲安臣条约》。条约第五款指明,大清国与大美国诚恳地承认,改变居住地和效忠的君主是人与生俱来的、不可剥夺的权利[5],这样的说辞将中国纳入源于西方的自然法体系,使中国政府不能通过人为法法条限制青年华人移居美国,为急需劳动力的美国解了燃眉之急。

蒲安臣在美国的活动得到了美国报刊的热烈回应。一时间,报刊中充满了对华人的溢美之词。《海格斯城邮报》赞扬华人是“孔子的门徒,太阳系的发现者;一个在基督精神降临世间前几个世纪就在深奥的科学领域取得极大发展的民族;一个即使在现在也比我们的民族更普遍地接受教育的民族”[6]。《纽约时报》也撰文赞许中国的进步:“没有哪个国家在采取自由观点的时候有这么快的进步,住在他们东边的生气勃勃的岛国人民(日本人)也不例外。”[7]《柏林顿日报》还发表评论文章,抨击《利彭科特杂志》中的排华文章,细数华工的好处,提倡“对中国移民实施更自由的政策”[8]。虽然部分美国报刊对于华人仍持负面态度,但是它们普遍认为,如果美国对华人采取自由移民政策,其未来更加令人相信,“我们不难相信,新的和平政策比先前的武力政策更有力,世界上最富裕的帝国的永久霸权终究属于美国。”[9]

可见,青年华人与美国“白人兄弟”的相似和平等,是以美国对世界霸权地位的追逐为前提、以中国接受美国的国际政策和法律为基础的。就像蒲安臣在纽约的演讲中所描述的那样:“她(中国)愿意按照这国际法来和你们建立联系,她愿意接受国际法赋予的权力和义务。” 蒲安臣进一步说:“他们(中国代表团)完全相信西方文明的精神。”[10]青年华人要想获得与美国白人平等的地位,前提是中国遵守美国的秩序,并融入西方文明。

2.“信奉民主、自由的伟大盟友”形象

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美国正式对日本宣战,美国和中国成了并肩抵抗德意日法西斯的盟国。美国华人参军人数超过2万,占美国华人总数的20%以上,是美国参军人数百分比最高的族裔之一[11]。美国华人还积极参加后勤工作,在英美商船上承担战时盟军海上运输工作的华人海员约有15 000名,其中先后牺牲达7 000多人;还有许多华人投入了二战中造船、农场和自卫队的工作[12]。青年华工成为了支援美国参战的重要群体。之前在排华运动中一直被视为劣等种族的华人被重新审视。美国的主要报纸纷纷刊登一份美国军事委员会专门为赴华士兵编写的题为《中国入门》的宣传册,要求读者摒弃过去对中国抱有的偏见,并称:“凡是了解中美两国人民的人,都必言其共同性。”在无数可以证明这一点的例证中,最突出的是中美两国人民都同样地“热爱独立和个人自由,天生对民主抱有同样的向往”。不但如此,宣传册还强调了华人与美国人在体貌和种族上的相似性:“华人的眼睛和欧美人差不多……他们的身材与中等个头儿的美国人相当,而矮个子的日本人看起来眼睛直接长在了胸部。”从达尔文进化论的角度来比较华人和日本人,“华人明显进化更快,更接近于美国人”[13]。另一份宣传册《中国人民》则归结了华人和美国人相同而日本人、意大利人和美国人不同的原因:“事实上,在大陆上发展起来的民族比较相似,就如同在岛屿上发展起来的民族有相似之处一样。”[14]排华时所盛行的人类学、解剖学、生理学和政治地理学知识再一次被借用,却产生了一个180°的大转弯,“华人不能被美国同化”和“华人是劣等种族”的说法完全被抛弃,青年华人在美国媒体中的形象重新带有了正面和积极的色彩。

1943年12月17日,经过罗斯福总统签字,《撤销排华法案》正式生效,长达61年的美国排华时期结束了。美国战争部陆军通信兵团军需服务处于1944年制作了影片《中国战事》(The Battle of China),是总名为《我们为何而战》(Why We Fight)的7部系列宣传纪录片之一。影片将孙中山描述成了美国教导出来的好学生[15]。虽然影片中有很多英勇地与侵略者抗争的青年华人的镜头,但是影片的末尾,在强调了苏联、英国等盟国无暇顾及中国战事后,在激昂的音乐声中,陈纳德的飞虎队出现了,为中国运送物资的美国卡车出现了,帮助年轻的中国战士侦察敌情的英勇的美国士兵出现了,美国成为了中国“最有力”的盟友和“参谋”[16]。影片中对美国飞机、机器、汽车等现代机器的大量展示,配上中国青年飞行员在美国战友的帮助下击落敌机获得胜利的情节,显示了中国在美国的帮助之下,已通过战争的洗礼,渐渐迈向进步的现代化社会;中国青年通过美国的影响和教化,也成为真正的自由世界的信奉者。

(二)美国近代媒体中负面的青年华人形象

1.“无知落后的奴隶”形象

19世纪70年代,一些青年华人依据美国法律入籍成为美国公民并开始行使公民权利,这引起了美国媒体的恐慌。1876年11月21日《纽约时报》上刊登了一篇题为《一场政治地震在加州已经发生》的文章,描述了一名已经入籍的青年华人*根据美国当时的归化法,只有在美国本土出生的华人才能入籍成为美国公民,因为华人在1848年才陆续到达美国长住,所以按照推算,这位华人的年龄应该为二十多岁。在美国总统选举期间在旧金山投票的情景:

这个事件发生在旧金山的第四选区的一个投票点。一名华人进入投票室。他面带微笑,神态和蔼,出示了选票并把它交给监票员,态度不温不火,然而十分坚决。监票员的名字叫查尔斯·高夫,震惊和愤怒使他一下子讲不出话来……(这个华人)举起他的手,像白人一样作了宣誓。令人自豪的盎格鲁-撒克逊文明,就这样被这个小眼睛的蒙古人一抬手就毁了[17]。

在同一天的社论中,《纽约时报》针对这位青年华人的投票事件甚至公开煽动对华人的报复:“我们期待社会舆论做出激烈和愤怒的反应,而且也应该放手让暴徒袭击华人街。”[18]一名居住在旧金山的白人在中国移民调查联合特别委员会的调查中说:“我想,第一个被归化的华人在走出法庭后,就会被吊在灯柱子上面。”[19]这时,美国报纸上充斥着华人缺乏法制观念、无知落后、信奉异教等话语。

华人在美国媒体中的形象并非基于自己的实际情况,而是基于美国的需要。1869年5月10日, 华人以生命和血汗修建的太平洋铁路通车了,大批美国白人从东部涌入西部,填补了西部的劳动力。这时,美国西部的矿业发展进入瓶颈期,美国经济开始进入萧条期,所需劳动力的数量锐减。排华对于美国来说不仅没有风险,而且在大选之时有利于加强两个党派内部的团结,避免激化白人与黑人以及其他族裔之间的矛盾。不但如此,排华还响应了在经济萧条时期中产阶级对工人阶级的控制欲望,完成了将工人阶级的不满情绪从资本家身上转移、并通过将华人男子丑化为“白人女子的威胁者”促成中产阶级白人女子与工人阶级的联合。

2.“瘾君子”形象

19世纪70年代以后,青年华人这位“亲兄弟”从“美国公民”的家庭中被驱逐出去了,他们不能去投票站,不能去公立学校,即使去了教堂也会被视为异教徒。他们还被称为乞丐、苦力、麻风病人、罪犯和恶棍,从西部蔓延到全国的排华暴力活动频繁。在诸多青年华人的负面标签中,“瘾君子”是突出的一个。虽然鸦片馆也经常有白人男女造访,但它在宣传中变成了青年华人男子的“巢穴”、诱使白人女子陷入道德堕落的陷阱。《纽约时报》在一篇对鸦片馆的报道中描述道:鸦片馆的主人“边回答边抛了一个可怕的媚眼”,并以断断续续的中式英语回答说,“哦,纽约在困难时期,年轻女孩们饿了,很多女孩来这里,中国佬总是有吃的,而且他喜欢年轻的白人女孩,呵呵!”[20]华人男子成了既是“令人生畏的男性,米诺陶一样的色狼”,又是“阴柔的、扎着辫子的太监”[21]的奇怪的混合体,成了“有正统的阳刚之气”的白人男子的对立物。

许多来美的青年华工的确有吸食鸦片的习惯,以此打发背井离乡的苦闷生活。排华运动的时代也是美国清教主义复兴的时代,它在广大的中西部地区唤起了对酒精和鸦片的恐惧。但“禁酒”和“禁烟”运动不只是一场“道德清洗”运动,还是一种“种族清洗”运动,是一种反对移民的政治。“禁酒”针对的是来自爱尔兰、意大利以及东欧的天主教徒和犹太人,而“禁烟”则针对华人。这并不意味着“真正的美国人”全都不饮酒或不吸食鸦片,而是通过将这些“恶习”悉数归罪于“移民”或“外国人”,即归咎于“外来威胁”,来确保盎格鲁-撒克森种族的统治。

3.“劣等种族”形象

在被美国报刊广泛转载的《中国移民调查联合特别委员会的调查报告》的结论中,华人被视为一种与白人完全不同的种族,他们的脑容量比白人低,从而“有着较低的道德和智力,以及种种怪诞不经的特征,因而成为存在于我们社会共同体的无法消化的人群”[22]。原本在“适者生存”的法则中败下阵来的“劣等种族”华人却在和白人的“竞争”中处处占领优势。如果他们自己不能屈服,那么只能制定排华政策将他们赶出去了。在华人承受了十余年的暴行和歧视之后,1882年5月6日,美国国会违反了《蒲安臣条约》的约定,通过了《关于实施与中国人有关的某些条约规定的法令》,即《排华法案》。

《排华法案》出台后,在美国经济、政治、文化和外交领域中都无足轻重的青年华人受到的歧视更加严重。美国媒体甚至试图将他们从人的范畴中驱逐,并建构为更加低劣的物种。1887年,美国旧金山《黄蜂》画报的漫画家居然创作了一幅题为《进化论所揭示的华人向猪的进化历程》的著名漫画,用8幅连环渐变的“肖像画”,以不变的尾巴(tail)为核心,画出了由猿到中国人再到猪的进化过程[23]。赤裸裸的种族歧视被套上当时美国社会所流行的进化论的科学话语,堂而皇之地刊登在流行杂志上。漫画标题中,华人向猪的变化居然是“进化”的,但是漫画中所表达的“退化”的本质更加使这一标题具有反讽意味,似乎留着像“低等动物”的“尾巴”一样的辫子的中国人注定只能退化回“低等动物”。

在美国经济发展需要大量劳动力时,美国政客和媒体借由“平等”的名义,将青年华人描述为“冷静勤勉的准公民”,将中国纳入美国设计的以自我为中心的国际体系,吸引青年华工赴美。在美国经济对劳动力的需求减弱时,美国媒体则以“华人抢夺白人工作”为借口,逐步形成排华话语体系,并通过将青年华人想象、固化为“无知落后的奴隶”“瘾君子”“劣等种族”,掩盖政客的政治企图、美国的经济萧条、白人内部的以及白人同美国其他族裔之间的种族矛盾、中产阶级和工人阶级的矛盾以及性别冲突,提高美国人自我民族的认同。二战期间,美国媒体又基于美国对国际地位的追逐和战争导向的需求,淡化排华意识,将青年华人的形象修补为“信奉民主、自由的伟大盟友”,并将自己塑造为中国的甚至世界的导师。

二、美国近代媒体对青年华人形象建构的影响

(一)形成了一种隐藏着偏见的大众话语体系

19世纪中叶-20世纪中叶,青年华人以截然不同甚至相反的形象出现在美国的媒体中,从“冷静勤勉的准公民”到“无知落后的奴隶”“瘾君子”“劣等种族”,再到“信奉民主、自由的伟大盟友”的变迁,并非他们真实状况的反映,而是美国社会基于自身不同时期对劳动力、选举政治、国际地位、战争导向和种族认同等方面的特定需要而对青年华人形象的不同建构。

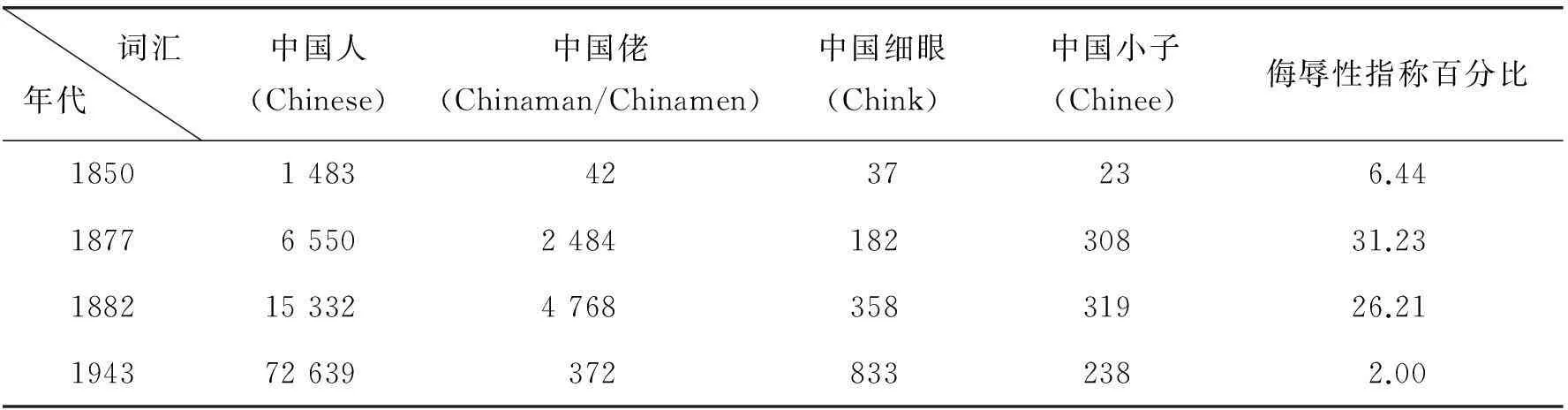

美国报纸对华人指称的次数统计表(1850年、1877年、1882年和1943年)* 通过1850年、1877年、1882年和1943年美国报纸中对于华人的中性指称Chinese和侮辱性指称Chinaman(Chinamen)、Chink以及Chinee的统计可以看出,美国报刊对华人的侮辱性指称的比率经历了明显的由低到高再明显回落的波动。数据来源:www.newspaperarchive.com

虽然这些建构不断演变甚至互相矛盾,但是由于人们往往宁愿求助于图式化的权威而不是与现实进行直接的、不怀偏见的接触,这就使得所谓权威的文本“不仅能够创造知识,而且能够创造它们似乎想描写的那种现实”[24]。而各种媒体的发展和繁荣从广度和深度上加速了文本的传播和对有关华人的“知识”和“现实”的制造,并通过大量复制和不断重复,将“知识”和“现实”变成了基于“现代科学”的牢固的规则和概念。在这一由西方文化帝国主义和种族主义支撑的知识话语和大众话语体系中,青年华人常常处于“被再现”的地位。虽然今天的美国媒体中的青年华人形象更加多元化,也更加客观,但是青年华人仍然难以逃离美国媒体的“想象”和建构。

(二)影响中国近代的国家和民族认同

美国近代媒体在对青年华人形象的建构中所产生的“知识”和“现实”严格地区分着近代中国“他者”与美国“自我”的不同身份和等级,并制造出诸如自由—奴役、正义—邪恶、文明—野蛮的二元对立架构。由于在这一知识话语和大众话语体系中,中国“他者”常常处于“被再现”的地位,所以美国“自我”总是毫无质疑地处于“自由”“正义”和“文明”的一端,并由此掩盖了自我身份中的种种矛盾。而中国“他者”由于在话语场中往往无法处于主导地位,如果想从“奴役”“邪恶”和“野蛮”的一端到达美国的这一端,必须经由美国这位“保护者”“代言者”和“领导者”的引导的评判。

在这种难以逃离的话语政治的羁绊中,中国近代的国家和民族认同出现了自虐性的纠结,遇到了复杂的困难。一方面,民族自卑感和自我憎恨感占据着文化领导权;另一方面,“由于中国的启蒙思想家已经亲自动手系统地废黜了中国的本土文化,因此,人们无从获得用来对抗殖民主义的无瑕疵的和未受搅扰的本土文化”[25]。不但中国和华人,整个世界和所有民族都难以逃离这种在今天仍广泛存在于各个领域的架构和秩序。经由这种话语政治,美国找到并统治着自己在意识形态场域的殖民地。

面对美国媒体的建构,今天的青年华人必须重新认清文化殖民主义的本质,时刻警惕自我殖民,我们的传统才有可能重新焕发生机,青年华人才能真正思考中国的民族自信力如何重构、中国民族和文化认同如何重建、当代中国青年的使命如何实现这样紧迫的问题。为了达到这一目的,需要将历史看做一个长时段的、全球化的、处处蕴藏着政治权力的话语场,通过“在形成史的源头处扭转这种渐渐自蔽于西方中心主义的自我文化殖民倾向”[26],从而借由合作而不是被同化建立一个更加客观而公正的世界,并在这个世界中真正地代表和言说自己,促使这个世界按照人的本真与尊严——而不是话语政治的建构去看待和对待人。

[ 参 考 文 献 ]

[1][2][3]陈翰笙:《华工出国史料汇编》(第七辑),北京:中华书局1984年版,第10、168、167页。

[4][12]潮龙起:《美国华人史(1848-1949)》,济南:山东画报出版社2010年版,第5-11、237-241页。

[5]中华民国外交部:《中美天津条约续增条约》(《蒲安臣条约》)。

[6]Negro Worship, Hagerstown Mail, November 20, 1868.

[7]The Chinese Embassy, New York Times, February 18, 1868.

[8]The Chinese in California, Burlington Daily, June 23, 1868.

[9]American Supremacy in Asia, New York Times, October 6, 1868.

[10]Banquet to His Excellency Anson Burlingame : and His Associates of the Chinese Embassy : by the Citizens of New York, June 23, 1868 ,http://www.archive.org/stream/banquettohisexce00burlrich/banquettohisexce00burlrich_djvu

[11]《揭秘华裔美军二战建功史 逾两万人参战入伍率高》,http://news.xinhuanet.com/2011-01/12/c_12973253.htm

[13][14]US Army’s Official Pocket Guide to China, Southtown Economist, April 14, 1943.

[15][16]Why We Fight, Directed by Frank Capra, the Army Service Forces of the Signal Corps of U.S. War Department,1942-1945.

[17][18]张庆松:《美国百年排华内幕》,上海:上海人民出版社1998年版,第120-121、122页。

[19]Report of the Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration, Washington:Government Printing Office, 1877,p.954.

[20]Chinese in New York,New York Times, 20 June,1873.

[21]Floyd Cheung, Anxious and Ambivalent Representations: Nineteenth-Century Images of Chinese American Men, The Journal of American Culture, 2007,(3)。

[22]Report of the Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration, Washington: Government Printing Office, 1877,February 27, p. V.

[23]施爱东:《16-20世纪的龙政治与中国形象》,北京:生活·读书·新知三联书店2014年版,第129页。

[24]Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 1979, p.122.

[25]史书美:《现代的诱惑——书写半殖民地中国的现代主义(1917-1937)》,何恬译,南京:凤凰传媒出版集团、江苏人民出版社2007年版,第44页。

[26]程巍:《泰坦尼克上的“中国佬”——种族主义想象力》,桂林:漓江出版社2013年版,第11页。

(责任编辑:王俊华)

基金项目:本文系中国青年政治学院2014年度青年教师科研专项“‘山姆大叔’眼中的‘中国佬’——1848年至1943年美国媒体对于青年华人的形象建构”(课题编号:182060345)的研究成果。

作者简介:杨博,中国青年政治学院外国语言文学系讲师,博士,主要研究英美文学、文化批评。

收稿日期:2015-12-20