李六乙 什么都没有,又什么都有

2016-04-07王跃王嘉玲

王跃+王嘉玲

我注定是不被理解的

李六乙在戏剧圈里一直是个特立独行者。早在中央戏剧学院导演系学习时,他就是个反叛的角色,排戏剧选段,同学们大都排《雷雨》、《家》等传统经典,他却总选一些偏门的荒诞派作品。毕业大戏,他把布莱希特的《四川好人》改编成了川剧。走出中戏,李六乙没有做话剧导演,而是一头扎进中国艺术研究院戏曲研究所钻研了八年戏曲。后来进入了北京人艺,2000年李六乙因排了一出颇为实验性的《原野》而招致骂名。

有几年时间,他在人艺无戏可排,同时却在国际各大艺术节上崭露头角,他执导过歌剧、音乐剧、芭蕾舞剧、现代舞剧,并成为进入欧洲主流歌剧领域的首位中国戏剧导演。《北京人》为他打了一场翻身仗,它被评论家童道明称为北京人艺的第三座里程碑式作品。从学生时代开始,李六乙就明确了自己的审美取向——将戏剧中国化,而戏曲是他将中国文化与西方戏剧语言打通的一个突破口。

人们喜欢把李六乙与戏曲的情结归因于生长于戏曲世家,他的父亲是非常著名的川剧表演、导演艺术家。但李六乙却告诉记者,他的艺术启蒙是样板戏,因为成长于文革时代,他的记忆中尽是杨子荣、奇袭白虎团的杨排长这样的样板戏英雄。而从家庭里传承下来的,对他影响最深的乃是长辈们教给他的做事的规矩,比如“吃饭时,老人不上桌孩子不能上桌,夹菜不能到别人那边去夹,筷子伸过去,我奶奶的筷子一下就打下来了。”

上学时,李六乙的理科很棒,想学爱因斯坦成为一个科学家,“那种宇宙的神秘,挺邪乎的。”后来他又想做律师,因为受到林肯的影响,“他作为辩护律师,因为上弦月、下弦月的关系把一个人的生命给救了,我觉得这个职业挺崇高的。”但再后来,他觉得两个都不喜欢了,就考了导演系。现在琢磨起为什么会选择做导演,李六乙觉得可能是从小他就有一种领导才能。这体现在他会做饭,同学聚会时,他总能自己搞定一大桌菜,“我同学的妈妈就说,这块料以后是要当领导的,你看他把这饭做得有条有理的。”“导演就是一厨师。各个方面,大演员、小演员,要揉在一起,炒个菜。从小我就是一个很好的厨师,不是一个好厨师就成为不了好导演。”李六乙得意地说道。

在中戏读书,李六乙不招老师待见。他专挑老师都没听说过的偏门的荒诞派剧本来排作品,别人花半年排戏,得了5分,他只花30分钟,得到3分,他觉得挺值的。省下的半年时间他都花在了读书上,“每个人有自己学习、掌握一件事的方法,我觉得在课堂上排作品去得到那种认同没什么意义。”李六乙常年坚持着大量的阅读,这能让他一直保持创造力。

毕业时,李六乙交出了一部川剧版《四川好人》,将一个纯西方的充满理性的作品和富于情感的中国戏曲嫁接,在李六乙看来,这是东西方文化最好的结合。之后在艺术研究院的八年里,李六乙把中国的地方戏研究了个遍。他的艺术主张愈发清晰:让外来艺术成为一种中国的表达。他觉得吴冠中的油画、谭盾的音乐、费穆的电影都做得很好。在戏剧上,他则沿着人艺前辈焦菊隐、林兆华奠定的美学基础前进。“焦菊隐先生排《茶馆》、排《蔡文姬》,找到了一个从写实主义到抽象、空灵、写意的美学的过渡,在这之前,他做了一个实验是《虎符》,走了一些弯路,最后在《蔡文姬》里实现了他的艺术理想。林兆华也有了《狗儿爷涅槃》这种中西方结合非常好的作品。”

不过,从他2000年的作品《原野》到“李六乙·中国制造”系列、《万尼亚舅舅》等,几乎每一部戏都引起争议,有的甚至是尖锐的讽刺。对此,李六乙看得很淡:“这个很正常。从文化发展的过程看,我注定是不被理解的,被理解了反而奇怪了。”

不显山不显水,但力量特别大

去年,李六乙将费穆的电影《小城之春》搬上了话剧舞台,先后在香港、上海亮相。几十年前,费穆就在电影上践行着与李六乙相同的理念,即“中国电影的民族化”。费穆学贯中西,通晓多门语言,对中国古典文学、戏曲都非常熟悉,还把梅兰芳主演的京剧《生死恨》拍成了彩色电影。费穆将中国传统美学与西方电影艺术结合起来,在李六乙看来,《小城之春》是一部集大成之作。今年是电影导演费穆诞辰110周年,李六乙创作话剧版《小城之春》向费穆先生致敬。

《小城之春》讲述了一段中国式的情感纠葛。玉纹与久病不起的丈夫礼言,以及礼言的妹妹戴绣、仆人老黄共同生活在一座战后颓败的小城里。乍暖还寒的早春,礼言发小志忱的不期而至,让他们沉闷的生活泛起微澜。同时,志忱与玉纹十年前未了的旧情被唤醒,而情窦初开的妹妹也钟情着志忱。电影中,费穆通过女主角玉纹的旁白、诗意的画面和缓慢的节奏,描绘出千疮百孔的小城里知识分子的精神困境,以及人们内心的情与理的抗争。

“当时看完后印象非常深刻,看似很平淡、很缓慢的故事情节,但是它冲击力非常大。就像中国太极,很慢,看似不显山不显水,但是它有具感的内容,它潜在的力量特别大。”李六乙说,“这种观念和艺术表达,对我非常有启发意义和指导性。这在于,中国的戏剧,也一定要中国化。”

1948年,《小城之春》问世后,票房惨淡,并引来争议,在一个动荡的年代里,表达个人的欲望和苦闷被认为不合时宜。直到几十年后,人们才重新发现了它的艺术价值。在香港电影金像奖协会评选的“中国电影百年最佳华语片一百部”中,《小城之春》位居榜首。2002年,导演田壮壮更以翻拍向经典致敬。

“艺术,它不仅仅是为了当下,更是为了未来。它一定是发展的。你现在可能不理解,没关系。今天不理解明天理解,明天不理解五十年以后理解。”李六乙对此并不觉得奇怪。

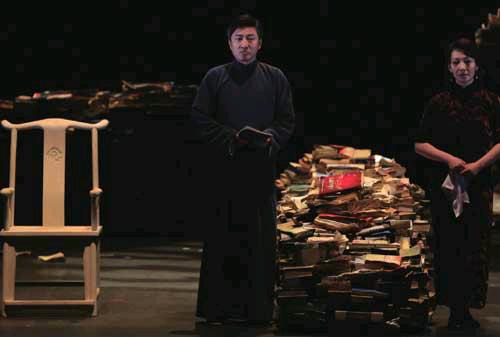

2010年,李六乙携《北京人》去香港参加艺术节时,偶然与费穆的女儿费明仪女士相识,说起把《小城之春》改编成话剧,两人一拍即合。李六乙对《小城之春》创作带着敬畏之心,他自己担任编剧和舞美设计,戏剧的台词完全忠于电影,在节奏、意境和气质上,话剧同样含蓄、朦胧,却意味无穷。不过,话剧比电影表现出更大自由。在舞台上,李六乙用上万册旧书垒起了电影中的断壁残垣,并用了戏曲舞台出将入相的空间结构。在原电影的角色之外,话剧还增添了一个装扮现代的“说书人”角色。剧中,说书人、玉纹、礼言、志忱都有大段的诵读,文本出自《九歌》、《史记》、《大学》、《中庸》、《红楼梦》、《金瓶梅》、《心经》等名篇。

《小城之春》在香港、上海的演出,费明仪女士场场不落。她说,李六乙和她的父亲很像。把西方的艺术形式中国化是第一点,第二是,他们都不太考虑观众。“就尽情地表达自己的艺术观念和自己的思想就行了,不在乎观众要我怎么样”,李六乙说,“这一方面是因为自信,另一方面是坚守自己的艺术主张吧。这是一个艺术家应该具有的品格:当你认识到了你的艺术原则你要坚守,你的艺术追求你要坚守,而不被环境所左右,哪怕票房不好。”

人性是真实的,我们应关怀它,同情它

Q:田壮壮说《小城之春》是一个完美的圆,你觉得呢?

A:是,从人的生命形态上来看,圆是有升华的。从志忱回来到他离开,所带来的这个波澜,把人的命运,整个一生,全部展示了出来,就像一个圆似的。而这个圆里面是有局限的,走不出去的,就像围城,进来了就出不去,出去了还想进来。“圆”这种讲法,既有它诗意的艺术性,又有哲学的形而上的思想,讲的确实很好。在我们的戏里,你可能也能感受到这种历程。演员在行走,而这种行走不仅仅是身体的行走,它是思想在飞舞,精神在运动。整个系统也在行走、在变化。

Q:与话剧相比,你觉得电影版有局限吗?

A:它所谓的局限在于电影记录的特性、画面的表现方式。而戏剧是在一个立体空间里的过程,戏剧比电影更自由,它在舞台上可以想干什么干什么。

Q:这次舞台没有像你之前的那些戏,比如布景很空。

A:看起来是有东西,但其实是很空灵的。有景,并不等于它就不空。这种空在于和演员的表演结合以后它所产生的,物质空间的改变带来心理空间的再现,它是非常自由的。

Q:你在舞台上用很多书做城墙废墟,为什么?

A:城墙表现着历史感,这个戏特别需要历史感,它不是指上世纪30年代、40年代那个时代的历史感,而是得有一个纵深,是两千年、五千年。比如我们现在看明城墙距现在几百年,西安的城墙有两千多年,那么它有一个纵深感,有历史。

如果我仅仅把砖头还原成城墙,也可以,但它就被物质性局限了。中国的线装书特别像城墙砖。书作为一个砖头存在时,它承载的除了城墙的意味以外,还有书的意味。它传递出的文化、历史远远大于城墙,有很多想象,就让城墙变活了。

Q:这个戏里,还有阅读的情节。

A:以我个人的经验,夜深人静时看书的感觉非常好。一个当代的人,他阅读历史时也许和历史就产生了一个衔接,也许这些人物就出现了,开始和他们对话。你读《红楼梦》是一个经验,读《西游记》是一个经验,两者就开始对话了。阅读者的现代性、他和历史所形成的关系自然就构成了一个圆,从现在出发,回到历史,是为了现在。

Q:阅读的那些书都是你精心挑选的吗?

A:是,有《诗经》、《红楼梦》、《金瓶梅》,有很多《史记》里面的小故事,屈原、曹操、白居易的诗。实际上是一个中国文化的集合,而且和所有剧中人物是有关联的。为什么有人评价这个戏是情与理的一个戏?因为人的欲望特别强烈,但是理在控制他们。其实中国文化中有很多应该张扬的,但也有很多束缚人的。比如史记里的很多段落,屈原那种上下天问、纵横九霄的人与自然的关系就是把人的这种意识夸张到了极致,但它也有很多束缚人的东西。《小城之春》讲得就是,人性要特别张扬,但又要受到极大局限,它实际上是一个文化问题。

Q:为什么让玉纹唱了一段《牡丹亭》来作为内心独白?

A:首先昆曲和玉纹与费穆的电影的味道、气质很相近,慢慢的,悠远的,忧伤的,深沉的,又充满了激情和欲望。《牡丹亭》里的杜丽娘多有欲望啊,多充满激情啊,但她的唱段是那么悠远。她所有的唱词又和玉纹的心情是吻合的。然后,关键是,它又是玉纹的特别好的潜意识的表达。当她的痛苦达到极致后,用一种看似娱乐的方式表达出来。她既是当事人,又是扮演者,还是演员卢芳自己。她身上的关系是非常微妙的,你中有我我中有你。从而使这个角色更丰富。

Q:此外你还用了哪些戏曲的元素吗?

A:它整体的气质一定是中国文化的元素。就是那种“空”,什么都没有,又什么都有,阴阳混沌,像八卦图。也像引力波,所以我说这是一个非常好的艺术引力波。

Q:你追求艺术的哲学表达,《小城之春》哲学的表达是什么?

A:如果用一个动词去衡量它,就是,剧中人要去实现人的一种本能,每个人都非常强烈。人性是真实的,我们应该关怀它,同情它。所以戏里就有悲剧效果,我们要悲悯自身。

戏曲非常自由

Q:你在成为话剧导演前研究了八年戏曲,你觉得戏曲的美学是戏剧民族化的一种手段吗?

A:不是手段,是一个很好的突破口。因为它和话剧一样都是剧场艺术。研究文学和哲学同样能找到中国美学的东西,但戏曲作为剧场艺术,它和西方剧场艺术有很多相通的地方,更有比较性。

Q:戏剧中国化的核心是什么?

A:超越戏曲,谈中国文化、中国哲学、中国思维,这个更本质。我们对戏曲的理解往往在于它的程式化,它的手段,而不是去看手段下面的这种文化的本质。而这种文化的本质是和中国哲学结合起来的,这个是最重要的。我们现在的话剧就是把很多戏曲元素直接放进去,但这是表面化的,不是一条长远的道路。焦菊隐先生在做《虎符》时,用过台步、锣鼓点、上韵、念白,把戏曲的那一套都搬到话剧里,实践证明这是失败的,直到他做了《蔡文姬》,完全是写意的、唯美的、空灵的,成功了。

Q:你说真正的戏曲是现代艺术,它的现代性体现在哪儿?

A:戏曲非常自由。比如演员一转身,就到家了,那种物质空间的转换很自由,表演改变了物质形态。现代艺术就有非常自由地瞬间改变原来形态的特点。戏曲里有大量写实,写实到直接端一碗牛肉面就上来吃了,而这种写实和极端程式化的动作结合在一起,这种拼贴不是现代艺术的思维方式吗?写实和抽象非常完美的结合。

Q:你在国外的艺术节上很受欢迎,西方的观众更接受你的戏剧理念吗?

A:非常接受,一点儿问题都没有。他们有一个开放的审美,不是那种“只看胡同戏,非胡同戏就不好”的观念。我们的观众,他有一个框,把东西往里面一放,觉得合适了就好了,这个框是他们已有的观念所设定的。那么西方观众的要求是什么呢?此时此刻舞台上发生的打动了我,我就觉得好。这个打动,有的是情感上的,有的是理性的。因为西方观众首先有长年的文化积累,知识构成是多元的,第二就是作品的哲学,就是很多对待人、对待世界的看法,超越了民族的狭隘的认识。比如《百年孤独》,它体现出来的哲学,全世界不同种族,不同意识形态的人们都能接受。你的作品要在国外获得认同,你的艺术思想、哲学要超越民族的概念,要无国籍、无肤色、无种族,大家共同认知的思想,这个是非常重要的。

Q:你觉得国内的观众这些年有变化吗?

A:观众没什么变化。

Q:你的很多作品都是基于经典的创作,为什么会偏爱这个?

A:我也有原创剧本,但是原创剧本问题很多,那就做经典喽。我恰恰觉得中国戏剧舞台现在缺少的是经典。经典有代表性,有准确性,并且与时代有紧密地联系。比如我们现在做《李尔王》,因为《李尔王》的现实性比较强烈,它之所以成为经典,就是它有超越时代的价值和作用。当你的原创不能对当代起到什么作用时,就去寻找经典对当代的作用和意义,它就有价值了。

Q:你说过中国已经没有戏剧了?

A:是,因为首先戏剧文学早就死掉了。戏剧观念是那样的落后、腐朽,没有很好的戏剧文学作品了,你还能谈戏剧么?

Q:那你今年还有哪些戏剧计划?

A:下面我马上要做古希腊戏《被缚的普罗米修斯》,受邀在今年十一月的香港新视野艺术节首演。

Q:你的“李六乙·中国制造”计划里主要是三部古希腊悲剧《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》、《被缚的普罗米修斯》,有点文艺复兴的感觉。

A:因为我们与历史太断裂了,当一个艺术的发生过程隔断了历史后,就非常危险。现在的年轻人,你们研究过八十年代的戏剧吗?如果你看了,就知道现在所有人的戏都是过时的。因为八十年代很多人一早就做过了。比如大导(林兆华)的很多戏,非常现代,现在做的很多戏和大导(林兆华)的戏比起来差远了。为什么呢?他们隔离了历史,不去看,不去研究,不知道。八十年代的戏都不看,所以说非常危险。我现在回到两千多年前,看古希腊的戏剧,回到戏剧的本源时,就知道现在该做什么,不该做什么。