“土地城市化”向“人口城市化”转变

2016-04-06张耀宇陈利根陈会广��

张耀宇++陈利根++陈会广��

摘要

本文将人口变量引入城市用地扩张的理论模型中,以级差地租收益分配为核心,剖析了人口增长与用地扩张之间的互动关系。研究发现,在政府主导的城市化发展中,受发展竞争驱动,地方政府将城市中决定用地规模的经济活动人口和享有公共物品的户籍人口割裂开来:一方面,尽可能多的扩张城市用地面积以容纳更多的经济活动人口、攫取地租收益;另一方面,在级差地租分配中,拒绝让非户籍移民以公共物品的形式分享城市增长中的级差地租收益,从而降低城市化发展的成本。地方政府在享有外来人口集聚带来的级差地租收益的同时却不必承担相应的公共物品成本,这种成本收益计算中的扭曲进而导致了城市增长中的用地过度扩张、整体社会福利水平下降的问题。有鉴于此,在城市化相关改革政策中,应当引入人地统筹的调控思路,将级差地租收益分配与人口市民化问题相挂钩,有助于实现城市增长中的人地关系协调,抑制过度“土地城市化”并合理推进“人口城市化”。

关键词土地城市化;人口城市化;级差地租

中图分类号F301文献标识码A文章编号1002-2104(2016)03-0127-09doi:103969/jissn1002-2104201603016

2008年国际金融危机之后,在外部需求明显受抑制的不利条件下,中国能够率先复苏且有别于其他主要经济体而“例外”地实现经济高增长,不可忽视的是中国从工业化向城市化转变这一重大发展背景和利好因素[1]。且随着中国经济进入新常态阶段,城市化对经济发展的内需驱动、创新驱动等作用就越发的显得重要起来。但是,现阶段中国城市化发展中存在着严重的问题:城市化水平偏低、与社会经济发展水平不相匹配[2]。“伪城市化”问题严重,根据《2014年中国农民工监测调查报告》,多达1.6亿的农村外出务工者始终处于“候鸟式”的城乡间往复迁移之中,而不能在城市中安家落户。真实的城市化发展滞后导致了巨大的经济成本,最终将会制约结构转型和经济持续增长[3]。同时,与“人口城市化”滞后形成鲜明对比的是,城市建设用地面积始终处于过度扩张的状态:1990-2000年及2000-2010年间城市建设用地规模分别扩大90.50%和83.41%,城市用地扩展弹性系数分别达1.71和1.85,大大高于合理阈值1.12[4],城市增长中“土地”超前而“人口”滞后,呈现出“土地城市化”快于“人口城市化”这样本末倒置的问题[5]。

土地与人口是城市增长的两个基本维度,且城市土地市场与劳动力市场二者之间存在强烈的关联性[6]。所以,针对现阶段城市增长中人地失衡问题的治理,不能从单个方面着手、将其看做两个孤立的问题。已有研究中,学者们已经意识到了城市增长中人口与土地这两个方面的问题需要统筹治理,以一个整体思路来进行分析,并在此基础上给出系统、具操作性的解决方案[7]。而统筹治理的核心则在于城市增长中的级差地租收益分配:在快速城市化发展中,农地非农化带来的土地增值收益急剧增长、成为全社会财富最主要载体之一[8]。土地收益分配成为了决定城市化发展形态的核心环节,以往的城市化发展中,土地收益主要用于支撑城市建设扩张,而在新型城镇化发展阶段,则需要将城市增长中产生的级差地租,从主要用于支撑城市建设扩张,转变为主要用于推动人口市民化[9-10],从而实现“土地城市化”到“人口城市化”的转变。

有鉴于此,在已有研究的基础上,本文从经济学的研究视角出发,以城市增长中的级差地租分配为核心,构建一个系统的分析框架来对城市化发展中“人”和“地”这两个方面进行统筹分析,解释城市化发展中为什么会出现“土地超前、人口滞后”的扭曲,并探究问题的深层次成因是什么。从而为相关的土地制度改革和创新提供可资借鉴的理论分析框架,并给出有价值的政策建议以推动“土地城市化”向“人口城市化”转变,从而实现“新型城镇化”、“以人为本”的国家战略目标。

1城市发展中的土地扩张、人口增长及二者间关系:一个基本描述

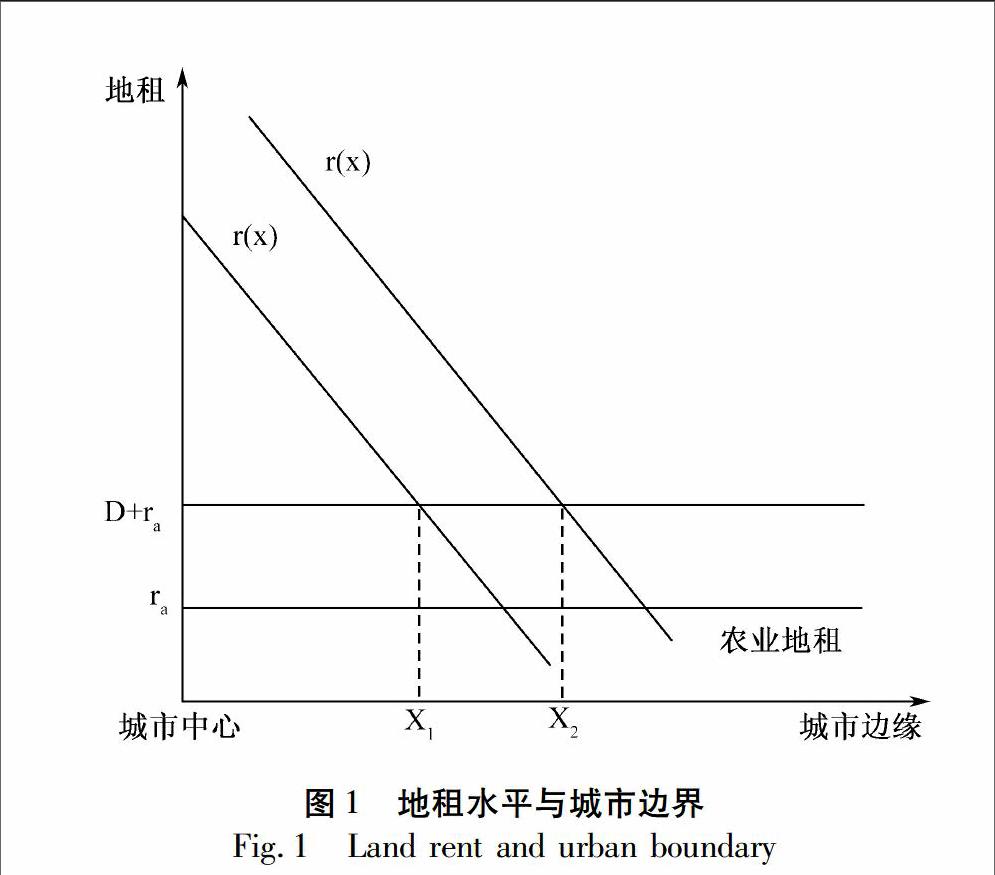

假定存在一个均质线性的单中心城市,城市用地的地租线为r(x),x代表某一位置到城市中心的距离,有r/x<0,即随着到城市中心的距离增加,地租水平将会下降。城市边界之外的农业用地地租为常数ra。在农地转为城市用地的过程中,土地取得与开发成本为常数D。此时城市边界由地租曲线r(x)和(D+ra)的交点决定,如图1所示。

图1地租水平与城市边界

Fig.1Land rent and urban boundary

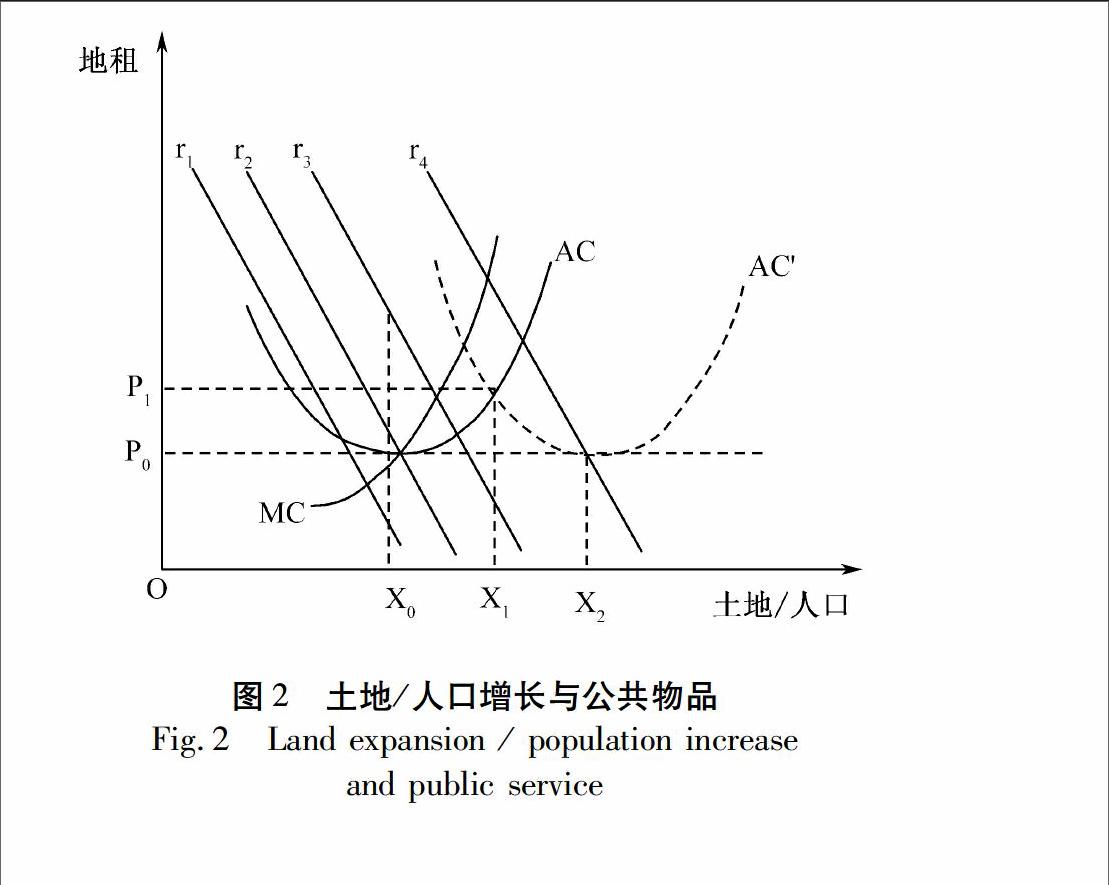

在丁成日[11]的城市增长边界调控模型的基础上,将人口变量引入模型分析,对城市增长中的人地两方面进行统筹分析。首先,假设城市人口为n,且每个人都只消费1单位土地,则此时人口规模n等于城市土地的开发数目X。通过这样的简化设定使得图形能够同时反映城市中人口与土地的增长。其次,地方政府需要为城市人口提供公共物品,假定每个人都消费相同数目的公共物品,地方政府提供公共物品的边际成本函数为MC=F(I0,n),其中I0代表存量的城市基础设施。在固定数目城市基础设施的情况下,MC随人口增长呈现U型变化:随着人口增加,政府新增公共物品供给的边际成本首先是下降的,超过基础设施载荷的阈值后转而上升。再次,政府可以采取离散型投资的方式来增加存量基础设施,将成本曲线右移。最后,考虑到在现实之中,地方政府无法即时准确的度量出每一单位新增公共物品的边际价格,因此采取以平均成本定价的方式,平均成本曲线同样呈现U型变化。对于政府而言,存量基础设施既定的情况下,城市土地开发的收益取决于地租收益、公共物品成本、土地取得与开发成本。为了简化分析,进一步假设农业地租ra和开发取得成本D均为零。此外,由于地租线与MC、AC会交于不同的点,使得平均成本决定的人口规模与边际成本决定的人口规模之间存在偏差,可能会出现偏多(r3、r4)或偏少(r1)的情况,因此政府有必要采取城市增长调控政策来避免可能的效率损失[11]。由于本文的关注重心不在于此,因此不进行相关的讨论。

如图2所示,MC为边际成本曲线,AC为平均成本曲线,在r2的情况下,AC、MC、地租线三者交于(X0,P0)点,为最优均衡点。同时,由于经济发展、居民收入水平提升,地租曲线会向右平移,如在r4的情况下,高地租收益与高成本同时存在,政府可以通过投资对城市的基础设施进行扩容,使得成本曲线向右移动(AC′),得到新的最优均衡点(X2,P0),同时由图2可知,进行基础设施投资决策的城市增长边界点为(X1,P1),即当人口增长到X1的时候进行投资扩容,能够有效降低公共物品的供给成本。

此时,可以对图1进行重新表达,加入公共物品成本C。城市扩张的边界由(C+D+ra)与地租曲线r决定。可见,城市化发展的地租收益分配中,不仅仅要考虑对失地农民群体对地租收益分享(D),考虑土地补偿的公平公正,同时,在地租收益的分配中也应考虑到城市新增人口的公共物品支出。

2土地城市化、人口城市化的制度安排及其结果

现实中的城市发展路径,并不会自发的依据济学原理所描摹的标准路径笔直前进,而是取决于具体制度安排所给出现实约束条件与激励机制。所以,对城市增长中的土地、人口及二者关系进行了初步探究之后,进一步的,本文将分析在怎样的制度安排之下,导致城市增长中出现了“土地超前、人口滞后”的扭曲发展问题。

2.1城乡二元体制与政府主导型城市化

形成于计划经济时期的城乡二元体制,是中国当下城市化发展中最主要的制度基础。土地制度方面,宪法将土地分为国家所有和集体所有两种产权形式。同时在《土地管理法》中规定,除少数情况,只允许国有土地用于非农建设,且农村集体土地只能通过征地转变所有权形式,才能进行非农开发,握有征地权利的地方政府成为了城市建设用地的垄断供给者。人口制度方面,1958年《中华人民共和国户口登记条例》出台,标志着我国城乡二元体制的全面建立,户籍制度严格限制了人口流动特别是城乡间人口自由流动。改革开放之后,人口迁移的管制有所放松,但是附着于户籍层面的福利分配制度依然存在,地方政府能够利用户籍制度来决定公共物品供给的覆盖范围,即真正意义上的人口城市化水平。

总结而言,在我国城市化发展中,市场机制缺失、政府主导作用显著是一个基本的特征[12-13]。在这样的制度环境下,土地与人口之间的不再具有市场经济环境中的那种紧密联系,政府有能力分别决定城市化发展中的土地供给与人口准入。

2.2征地制度、政府垄断供给与土地城市化

合法的土地征收行为具备三个要件:公共目的(Public Use)、程序适当(Due Process of Law)、公正补偿(Just Compensation)[14]。因此相关的政府征地行为分析也应该从这三个方面展开讨论。

2.2.1服务于经济建设的广义“公共利益”

对于征地的“公共利益”,中国的法律中一直没有给出一个明确概念。在建国后“落后就要挨打”以及改革开放后“发展就是硬道理”的主流意识形态下,经济建设就等同于公共利益。1953年《国家建设征用土地办法》中将“保证国家建设所必需的土地”作为征地的基本原则。1982年的《国家建设征用土地条例》将征地定义为服务于经济、文化、国防等多方面的建设。1997年土地管理法修订过程中,曾提出严格限定公共利益的内容,但是遭到了产业部门的反对,最终没有写入修订草案[15]。可见,我国一直采取的是广义的“公共利益”概念,但是,公共目的或公共利益限定不足为政府滥用土地征用权创造了条件[16]。

2.2.2补偿标准不当与程序失范

在土地征收中,如果不给土地所有者任何补偿,政府就会无节制的扩大征地范围,直到官员对公共物品的边际主观价值为零[17]。所以,在“公共利益”界定模糊的情况下,合理的补偿成为地方政府征地行为的主要约束。根据《土地管理法》规定,我国征地补偿标准为“按照被征收土地的原用途给予补偿”,“总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍”。但是,以要素产出来定价的思路,在产品和要素市场化水平都很高的情况下才具有合理性,在我国并不具备这一条件[18],所以这一补偿标准显然不是一种“公正”的补偿,补偿中没有考虑市场的因素,纯粹是一种政策性的补贴,仍带有计划经济时代的痕迹[19]。

国家层面上虽然针对征地补偿问题不断进行调控,补偿标准实质上已经突破了原有的产值倍数法界定的上限,但是并没有给出一个明确的、被社会各界广泛认同的新补偿标准。而从国际经验上来看,世界各国曾尝试过多种补偿标准,但最后合理的补偿标准都收敛于“公平的市场价格”,以市场价格为补偿标准[18]。因此,在缺乏市场机制作为参照系的情况下,政府作为补偿价格的制定者而非接受者,就有能力通过制定较低的补偿标准来增加自身所能获取的级差地租收益。程序上的失范则进一步为政府这种行为开了绿灯:1998年修改后的土地管理法删除了评议和协商的条款,征地面积、补偿安置方案等均由政府单方面确定,不再需要与被征地单位商定,也不再与农民签协议[20],且明确规定征地补偿安置争议不影响征地方案实施,使得征地制度发生了不利于被征地者的转变[15]。

由此可见,在我国征地过程中,由于公共利益的泛化导致了政府征地权利没有得到直接的约束,而补偿标准不当与程序失范则导致政府能够以较低的补偿标准来实现征地,从而扩大政府在地租收益中的分享份额,地方政府实际支出的土地取得与开发成本D′将低于合理水平D。

2.3户籍壁垒、公共物品供给与人口城市化

建国之初的户籍制度创设有着我国当时在计划经济路径下、推进国家工业化发展的历史背景[12],彼时的户籍制度就已经存有不让农村人进城分享城市中各种补贴的目的[21]。当时城市化需求调控的核心思路是:严格限制无福利、低福利向有福利、高福利人口的自由转换,从而将享受城市化利益的人口控制在最小范围内[22-23]。改革开放之后,对于农村劳动力迁移的约束逐步解除,且不断提出保障进城务工农民的权益,但是,长期以来以户籍为门槛的社会福利分配的制度仍然存在,并没有得到根本的转变:社会福利支出责任主要由省级及以下政府承担,而且长期以来省以下政府支出占大头[24]。这种高度分权化、地方承担的筹资体系,显然会产生一种自我封闭的特征。例如三大养老保险转换条件之一是“缴费是否满15年为界线”、“转移额度只转个人账户不转统筹基金”。与之对应的是现行的养老保险统筹基本上都局限在县、市、区级之内封闭运营,一旦处于流动性的农民工转移社会保险关系或要求退保,只能转移个人账户的部分,统筹基金却不包括在内[25]。

从宏观的城市化发展阶段特征来看,在城市化迅速发展阶段,占主导地位的是集聚。到了城市化的终极阶段,才开始出现扩散[26]。所以,我国现阶段正处于集聚为主要特征的城市化发展阶段,农民向城市集中是一个主要特征。从微观上的城市化个体来看,我国城市移入的人口绝大部分来源于农村,因此对于流动的人口(进入城市的人口)而言,具有外生的足够低的保留效用[27]。因此即使受到城市中歧视性的公共服务政策对待,农民也会始终向城市中涌入寻找就业机会,整体上城市化的需求大于供给。在这样的情况下,在中国城市化发展的过程中,地方政府有能力决定投入多少土地用作非农开发来吸纳经济活动人口,同时也能决定多少人口享有城市公共物品,以户籍为门槛,减少福利方面的支出。典型的情况就是:农民工为主体的新迁入人口仅被当作经济活动者,而没有把他们当作具有市民身份的主体,从体制上没有赋予其他基本的权益,也就无法同等地享受城市提供的多种公共产品[28-29]。直到2014年《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》出台,国家才正式开始致力于全面破解由于户籍制度导致的这种城市化发展障碍。但这一存在了几十年的制度已经对我国的人口城市化产生了不可忽视的深远影响,导致了城市化发展中的“人地分离”。

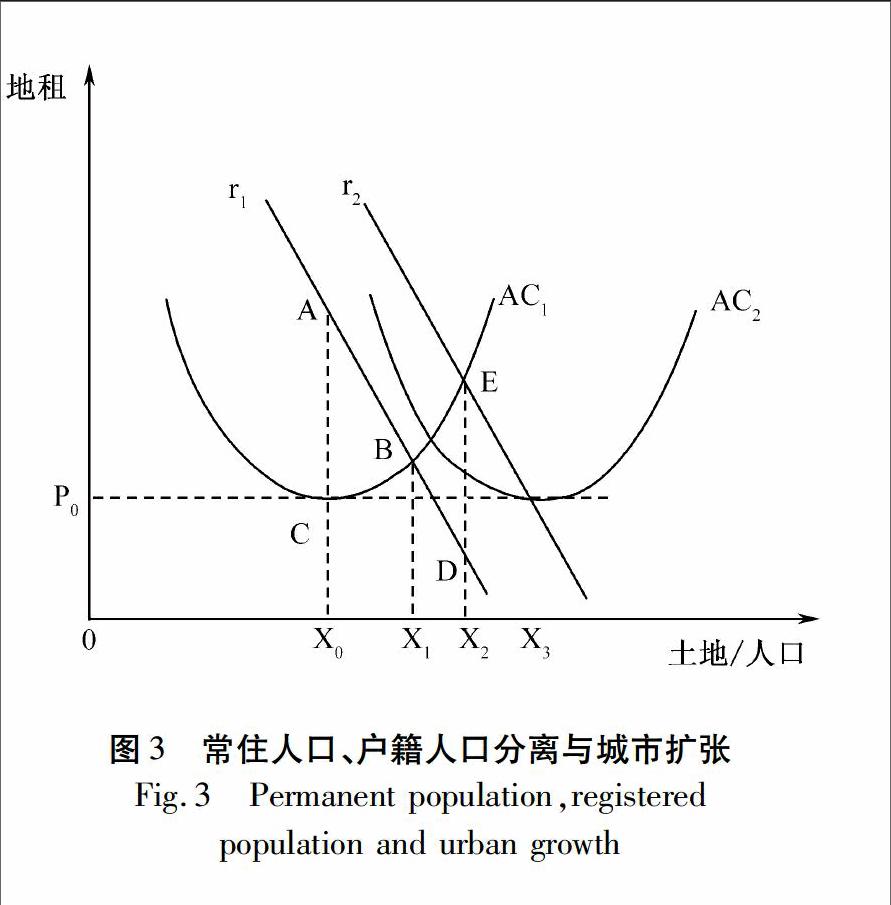

如图3所示,在地租线r1与成本曲线AC1的情况下,均衡点为B,由经济活动人口决定的土地开发数为X1。但是,地方政府可以选择仅向X0的户籍人口提供公共物品,从而将单位公共物品成本降低为P0。此时人口城市化与土地城市化之间出现脱节,政府通过有选择的公共物品供给,获得额外的地租收益ABX1X0,其中包括政府节约下来的、至少为BCX0X1的公共物品支出,也是“半市民化”人群的福利损失。进一步的,考虑在地租线为r2与成本曲线为AC1的情况下,高地租收益与高成本同时存在。此时地方政府应投资I1,使基础设施增加为(I0+I1),成本曲线右移为AC2,均衡点的城市人口为X3。但是,出于自身利益最大化的考虑,政府可以一方面选择开发X3的土地作为城市用地,以供经济活动人口从事生产活动,但同时仅仅向X2的人口提供公共物品,则政府除了获取额外级差地租、节约公共物品支出,还节约了城市基础设施投资I1的支出。但此时城市基础设施过载,将会导致公共物品供给的价格偏高与拥挤问题。

此外,还有两种情况需要讨论,在地租线为r1和成本曲线为AC1的情况下,政府决定开发土地X2,而能够吸纳的经济活动人口仅为X1,这种过度开发土地则会导致土地浪费甚至“鬼城”这种极端的情况。另一种情况下,在地租线为r1与成本曲线AC1的情况下,政府开发了X2的土地,并吸纳到了经济活动人口X2,此时政府仅向X1的人口提供公共物品,额外获取了级差地租BDX2X1收益,但是此时实质上政府减少了至少为BEX2X1的公共物品支出,也即用地成本被低估了,造成了整体上的社会福利损失为BDE。

图3常住人口、户籍人口分离与城市扩张

Fig.3Permanent population,registered

population and urban growth

进一步的,由于政府在土地城市化和人口城市环节压低D和C的支出,因此其实际的D′ 3进一步讨论:地方政府为什么会“重地轻人”? 通过上文的分析可知,在已有的制度安排下,地方政府能够有选择推动城市化发展。那么,地方政府为什么不断的攫取地租收益,排斥对外来人口的市民化吸纳?地方政府形成“重地轻人”的行为偏好,其背后的原因是什么呢? 3.1地方政府间的反向标尺竞争:重建设、轻服务 财政分权后的地方政府间发展竞争行为,是解释中国经济发展奇迹不可忽视的原因[30]。但是,政府间发展竞争的负面影响也是明显的。在中国式“反向标尺竞争”的影响下,官员的行为更多的倾向于向上级展现政绩而不是使辖区内百姓的满意度最大[31-32],所以地方政府在提供基础设施上展现出了惊人的效率,但是同时由于科教文卫投资的短期经济增长效应不明显[33],所以在这些方面政府存在着激励不足的问题。造成了地方政府公共支出结构重基本建设、轻人力资本投资和公共服务的明显扭曲[31]。 3.2地方政府“以地谋发展”与土地城市化超前 凭借对城市土地市场的垄断,地方政府形成了“以地谋发展”的经济发展模式:低地价推动工业化、出口导向型工业发展,土地资本化助推城市化发展[34]。同时,也有学者将地方政府这种土地开发策略归结为广义的土地财政:在区域竞争中通过低价、过度供给工业用地以及高价、限制性出让商、住用地的行动,从而实现财政最大化[35]。在这种情况下,政府凭借行政力量支配土地资源、服务于发展竞争,进而产生出对土地城市化的强烈偏好。土地资源的过度开发使用,必然会造成严重的效率损失:根据谭荣、曲福田[36]的测算,1989-2003 年间,由于政府失灵,扭曲土地价格、排斥市场机制,导致的过度农地非农化占比为21.7%。但是在发展竞争导致的政府唯“GDP”的行为导向下,地方政府往往侧重于规模而非效率:作为一个流量概念,GDP增长完全有可能在投资效益低下的情况下获得,即出现“微观不好,宏观好”的情况[37]。而且,尽管中央不断强调耕保、抑制地方政府过度圈地行为,但是在保发展的前提下,难免会投鼠忌器,每当经济遭遇困难,不得不放宽对地方政府的用地约束:1998年我国以构建了世界最严格的耕地保护制度,然后由于亚洲金融危机的爆发,国家被迫启动积极的财政政策,促进基础设施建设,导致1998-2002年,全国660个城市建成区面积增加了5%,而同期人口年均增长率仅为1.3%[38]。2008年全球金融危机来临之后,“四万亿”计划出台,其中包含了大量的基础设施建设计划,征地面积随后开始增加。根据《中国统计年鉴》,2008年全国征地面积为1 344.58 km2,2012年增加到2 161.48 km2。

3.3地方政府人口市民化的成本收益计算与人口城市化滞后

在发展竞争的逻辑下,地方政府追求政绩最大化,同时具有“重建设、轻服务”的倾向;那么在人口市民化的政策制定中,地方政府自然也会有着成本—收益计算的内在经济理性。现有的税收格局中,人口流入直接带来的税收增长不多,地方政府偏好于招商引资而对吸引居民落户没有兴趣[39]。进一步的,精明的地方政府倾向于选择性地向有较高知识、技能和资本的人,即能为地方经济做出较大贡献的人颁发户口,而不愿意向知识技能相对较低的人口敞开户籍大门[24],那么城市新迁入人口之中,数以亿计的农民工群体中的绝大部分人自然会被排斥在户籍之外。考虑到市民化需求的主体人群就是农民工群体,那么,则可以认为地方政府形成了一种总体上排斥人口城市化的行为偏好。

3.4激励相容与城市化发展偏好形成

从上文可知,地方政府在发展竞争的驱动下,产生了“重建设、轻服务”的基本行为逻辑。“土地城市化”则与地方政府发展竞争之间存在激励相容,通过“以地谋发展”能够有利于地方政府的经济建设。根据李勇刚等[40]的研究,政府的土地财政显著增加了经济性公共品的供给,却对非经济性公共品的供给产生了明显的抑制作用。而“人口城市化”与地方政府的经济发展目标则呈现激励不相容,城市因为户籍制度及与之匹配的社会产品供给制度存在,能够节省的公共支出额度,从而转化为城市净积累的一种“盈余”现象[41]。在这样的行为逻辑下,地方政府“重建设、轻服务”的偏好进一步演化为城市化发展中“重地轻人”的行为偏好,并在已有的制度框架下有选择的推动城市化发展中的“人”与“地”。不仅如此,在“土地城市化”的利益裹挟下,“人口城市化”也会走样:在已有的一些城乡统筹试点地区中,政府对农民退出土地的希冀十分明显,强制的土地退出也并不罕见[42]。

4已有改革政策中有待完善之处:人地统筹的调控思路

近年来国家不断的推进深化改革,重要的政策文件中反复提出“缩小征地范围”、“提高农民分享土地增值收益的比例”,在十八大、十八三中全会之后更是提出了推进农业转移人口市民化、取消城乡户口差别、建设城乡一体化的土地市场、公共服务向常住人口覆盖等明确的改革目标,其中业已涵盖了对土地城市化、人口城市化问题的调控内容。但是,从城市化发展人地协调、统筹治理的角度来看,已有的改革政策依然存在着不足之处亟待完善。

首先,虽然国家宏观层面上不断消除对农民工市民化的政策阻碍,但是在目前城乡间收入水平、公民权利极大不平等仍然存在的格局中,农民安居落户依然需要政府的财政扶持。根据中国社科院城市发展和环境研究所研究团队[42]的计算结果:全国平均的市民化公共成本为13万元,个人支出约为1.8万/年。除此之外,农民还需要集中支付一笔住房费用,为10万元/年。但是,当下农民家庭的资产中位数仅有十多万[43],可见依靠农民自身恐怕难以负担,政府的政策扶持、转移支付必不可少。

其次,国家不断强化农民土地产权,在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中已经开始切实推进农民土地权利完善,允许农民将其土地资产入市交易,土地资源禀赋不具有可交易性和置换性对农村移民迁入城市的阻碍问题已经得到了部分克服。但是,城市化只会提升城市周边土地的价值,对于占农业农转移人口绝大部分的非城效的农村外出务工者,其家乡土地只能以原用途价格出售,所得收入恐难以抵消其市民化的支出成本。

再次,既然通过土地产权完善,土地市场交易来抵消部分农民市民化的成本的做法,并不能解决绝大多数的外出务工者所面对的困难,那么政府的扶持政策就成为了关键所在,有学者[44]已经意识到了,对农民土地资产退出的补偿不能按照资源本身的价值去补偿,而应该按照迁入地户籍的福利包去补偿,但是,对于政府而言,支付了福利包的成本,却不能增加辖区内的经济效益,自然会缺乏实行的动力。在现有的“重地轻人”偏好下,地方政府宁愿在高安置补偿成本的情况下市民化本地城郊农民以谋取用地空间,也不愿意支付较低的成本来市民化外来务工人员。而且,政府这种排斥外来人口市民化的偏好并不能仅仅靠财权事权匹配的方式解决:通过“四万亿”刺激计划中建设保障性住房完成不足30%这一事实可知,出现大量的地方债务已经不是因为地方政府的收入不够,而是因为地方政府的激励机制没有转变,即便中央政府承担更多的事权也无法解决问题[45]。同样的,在没有构建相应的激励机制来激励地方政府主动去市民化外来务工人员之前,单纯的改革财权事权关系,恐怕并不能取得预期中的理想效果,让地方政府主动的去市民化外来务工人口。

最后,单纯的强调提高征地补偿,忽视了土地增值收益中外来务工者应享有的部分,反而有可能会阻碍农业转移人口的市民化:与城市经济学中西方国家农民市民化成本收益率规模递减规律相悖,我国市民化的成本收益率(家庭总成本/家庭总收入)随着城市规模加大而递增[46],而造成这一困境的原因则在于住房成本过高[47]。所以,强调提高征地补偿可能反而会导致政府将成本转嫁到土地出让价格上面、提高新迁入人口的住房安居成本,进而会阻碍人口城市化。

可见,已有的改革政策对于地租收益分配与城市新迁入人口市民化之间的重要联系关注不足,在改革政策中并没有构建“人地挂钩”的政策调控机制,没有将“人”与“地”两个方面协调统筹,将会导致已有的改革政策对于城市化发展的调控作用尚存有不足。

5研究总结与政策建议

运用经济学的研究方法,本文将人口变量引入城市土地扩张的理论模型之中,并系统的剖析了城市化发展中“人”、“地”及二者之间的关系,并解释了城市化发展过程中为什么会出现“土地超前、人口滞后”的问题。本文的主要研究结论是:在已有的城乡二元体制下,城市化发展中市场机制缺失,政府行政力量实际控制了城市化发展的土地与人口两个方面,在区域间发展竞争作用下,政府有能力也有意愿将其在发展竞争中的“重建设、轻服务”的偏好进一步演化为城市化发展中“重土地、轻人口”的偏好,割裂城市化发展中“人”与“地”之间联系,有选择的推进城市化发展以满足自己的发展竞争需要,一方面不断扩张城市用地规模,以容纳尽可能多的经济活动人口、获取级差地租收益,另一方面则严格控制享有城市公共物品的人口规模,从而导致了中国城市化发展中“土地超前、人口滞后”的扭曲格局。而要实现对城市化发展中土地城市化快于人口城市化问题的有效调控,有效推进人口城市化的同时合理控制土地城市化,就必须在已有改革政策中加入“人地挂钩”的调控思路。

本文研究结论在政策上的含义是:相应的制度改革中,除了要坚持继续推进要素配置的市场化机制完善、减少政府干预行为,还需要进一步对政府行为偏好进行调控,通过政府行为来弥补市场机制的不足。所以,要通过政策调控转变地方政府“重地轻人”的行为偏好,使其为外来务工者合理的提供公共物品,让外来务工者能够以公共物品的方式来分享城市发展中的级差地租收益,从而解决城市土资源开发、地租收益分配中的“人地脱钩”问题,恢复城市化发展中“人口”与“土地”之间的紧密联系。具体而言,相应的调控政策构建,初步考虑可以在三个方面进行探索:

第一,建设用地指标与人口落户之间相挂钩。已有的建设用地指标分配制度,主要服务于地方经济发展的需要,而不是以实际的人口增减、外来人口市民化为纲。有鉴于此,可以考虑将农业转移人口落户与建设用地指标分配之间相挂钩。这一点在当下的改革中已经有所体现,如2014年出台的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中提出了“探索实行城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩政策”,2015年出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》也提出了“建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制”。所以,应遵循这样的改革思路,不断的细化完善人口与建设用地指标之间的挂钩机制,将人口政策引入到土地调控之中。

第二,已有的建设用地指标分配在很大程度上是依据行政级别来进行分配,建设用地指标在各级政府之间层层分配。这也是导致土地资源配置中出现人地脱钩问题的主要原因之一:一些行政级别低但发展较快、非农人口增长较快、外来人口集聚较多的地区用地严重不足,同时一些行政级别较高的地区非农人口增长缓慢却能够获得相对较多的用地指标。所以,有必要尝试着将直辖市、地级市、县级市、县、镇放在平等的地位上,依据它们实际的非农人口增长在生产生活方面产生的用地需要,公平合理的进行区域间建设用地指标分配。

第三,地租收益分配与人口落户挂钩。城市地租收益分配调节不仅仅要注意保障失地农民权益,同时还要考虑到新迁入人口的公共服务保障问题。为了突破现行的社会福利制度地方化带来的封闭性,可以考虑将通过建立全国性基金的方式收取各地方一定比例的土地出让纯收益,专项用于向该地区的外来务工人口提供各项公共物品,以及对其中符合要求的、并自愿申请成为市民的人提供财政扶持,帮助解决其在城市安家落户的各项成本支出。

通过这三个方面的“人地挂钩”政策调控,可以形成地方政府在“人口城市化”方面的激励制度,同时在土地调控中引入人口政策,使城市用地扩张与城市化发展的真实成本建立起对应关系,矫正地方政府的城市化发展偏好;进而促进人口城市化与土地城市化之间的协调发展。

(编辑:尹建中)

参考文献(References)

[1]中国经济增长前沿课题组.城市化、财政扩张与经济增长[J].经济研究,2011,(11): 4-20.[Research Group on Chinas Economic Growth (CASS). Urbanization,Fiscal Expansion and Economic Growth[J]. Economic Research Journal,2011,(11):4-20.]

[2]万广华,朱翠萍. 中国城市化面临的问题与思考:文献综述[J]. 世界经济文汇, 2010, (6): 106-116.[Wan Guanghua,Zhu Cuiping. Problem and Consideration about the China Urbanization:A Literature Review[J].World Economic Pappers, 2010, (6): 106-116.]

[3]Chang G H, Brada J C. The Paradox of Chinas Growing Underurbanization[J]. Economic Systems, 2006,(30):24-40.

[4]梁倩.国土部:应以“用地极限”控城镇化规模[N]. 经济参考报,2013-04-30(1).[Liang Qian. Ministry of Land and Resources: the Land Use Limitation should Use to Control the Scale of Urbanization[N]. Economic Information Daily, 2013-04-30(1).

[5]陶然,曹广忠.“空间城镇化”、“人口城镇化”的不匹配与政策组合应对[J].改革,2008,(10):83-88.[Tao Ran,Cao Guangzhong. The Unmatched “Space Urbanization” and “Population Urbanization” and the Response of Policy Combination[J].Reform 2008,(10):83-88.]

[6]Zenou Y, Smith T E. Efficiency Wages,Involuntary Unemployment and Urban Spatial Structure[J]. Regional Science and Urban Economics,1995,(25):821-845.

[7]陶然,徐志刚. 城市化、农地制度与迁移人口社会保障[J]. 经济研究, 2005, (12): 45-56.[Tao Ran,Xu Zhigang. Urbanization, Rural Land System and Migrants Social Security[J]. Economic Research Journal, 2005, (12): 45-56.]

[8]华生.城市化转型与土地陷阱[M].北京:东方出版社,2013:37-40. [Hua Sheng. Transformation of Urbanization and Land Trap[M]. Beijing: The Oriental Press, 2013:37-40.]

[9]赵燕菁. 土地财政:历史、逻辑与抉择[J]. 城市发展研究, 2014, 21(1): 1-13.[Zhao Yanjing. Land Finance in China: History,Logic and Choice[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(1): 1-13.]

[10]陈浩,张京祥,陈宏胜. 新型城镇化视角下中国“土地红利”开发模式转型[J]. 经济地理, 2015, 35(4): 1-8.[Chen Hao,Zhang Jingxiang,Chen Hongsheng. The Transformation of Land Dividend Under the Perspective of New Urbanization[J].Economic Geography, 2015, 35(4): 1-8.]

[11]丁成日. 城市经济与城市政策[M]. 北京: 商务印书馆, 2008:139-186.[Ding Chengri. Urban Economy and Urban Policy[M]. Beijing: The Commercial Press, 2008:139-186.]

[12]周其仁.城乡中国(上)[M]. 北京: 中信出版社, 2013: 56-59,149-162.[Zhou Qiren. Chinas Rural and Urban(Volume 1)[M].Beijing:China Citic Press, 2013: 56-59,149-162.]

[13]文贯中.吾民无地:城市化、土地制度与户籍制度的内在逻辑[M].北京:东方出版社, 2014: 21-28.[Wen Guanzhong. People Without Land: The Logic Across the Urbanization, Land Institution and Household Registration Institution[M].Beijing: Oriental Press, 2014: 21-28.]

[14]靳相木.地根经济:一个研究范式及其对土地宏观调控的初步应用[M]. 杭州:浙江大学出版社,2008:78.[Jin Xiangmu. Landregulated Economy:A Paradigm and Its Application to Chinas Land Macroeconomic Intervention[M].Hangzhou:Zhejiang University Press, 2008:78.]

[15]张清勇,丰雷.中国征地制度:过程、困境与出路[R]. 北京: 中国人民大学国家发展与战略研究院, 2015.[Zhang Qingyong,Feng Lei. Chinas land Expropriation Institution: Process, Problem and Breakout[R].Beijing:The National Development and Strategy of the Renmin university of China,2015.]

[16]汪晖.城乡结合部的土地征用:征用权与征地补偿[J].中国农村经济,2002,(2):40-46.[Wang Hui. The Land Expropriation in the Ruralurban Fringe Area: Right of Eminent Domain of Land and Land Expropriation Compensation[J].Chinese Rural Economy, 2002,(2):40-46.]

[17]Johson M B. Planning Whithout Prices:A Dicussion of Land Use Regulation Without Compensation[M]. edited by B.Siegan,MA: Lexington Books.1977:63-111.

[18]陈国富,卿志琼. 财政幻觉下的中国土地财政:一个法经济学视角 [J].南开学报(哲学社会科学版), 2009, (1): 69-78.[Chen Guofu,Qing Zhiqiong. China Land Finance under the Financial Illusion from the Perspective of Law and Economics[J]. Nankai Journal(Philosophy, Literature and Social Science Edition), 2009, (1): 69-78.]

[19]鲍海君,吴次芳.关于征地补偿问题的探讨[J].价格理论与实践,2002,(6):28-30.[Bao Haijun,Wu Cifang.A Dicussion of the Land Expropriation Compensation[J].Price: Theory & Practice, 2002,(6):28-30.]

[20]甘藏春.《土地管理法》实施后的形势与任务[J].中外房地产导报,2000,(3):4-6.[Gan Zangchun. The Situation and Task after the《Land Management Law》Implement[J]. Chinese and Foreign Red Estata Times, 2000,(3):4-6.]

[21]林毅夫. 解读中国经济[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012:84-85.[Lin Yifu. Demystifying the Chinese Economy[M].Beijing:Peking University Press, 2012:84-85.]

[22]辜胜阻,李正友. 中国自下而上城镇化的制度分析 [J]. 中国社会科学, 1998, (2): 60-70.[Gu ShengZu,Li ZhengYou.The Institution Analysis of the Chinas Bottomup Urbanization[J].Social Sciences in China, 1998, (2): 60-70.]

[23]Chan, Kam Wing. Fundamentals of Chinas Urbanization and Policy[J].The China Review ,2010,10(1):63-94.

[24]国务院发展研究中心课题组.中国新型城镇化道路、模式和政策[M].北京:中国发展出版社,2014:172—173.[Research Group of Development Research Center of the State Council. Chinas New Urbanization:Path,Pattern and Policy[M].Beijing: China Development Press, 2014:172—173.]

[25]人民网.农民工养老难题待破解[EB/OL].2015.http://politics.people.com.cn/n/2015/0816/c70731-27468042.html[Peoples Network. A Problem Should be Solved: the Migrations Endowment[EB/OL].2015.http://politics.people.com.cn/n/2015/0816/c70731-27468042.html.]

[26]沈建国. 世界城市化的基本规律[J]. 城市发展研究, 2000, (1): 6-11, 78.[Shen Jianguo. The Fundamental Laws Governing World Urbanization[J].Urban Studies, 2000, (1): 6-11, 78.]

[27]叶建亮. 公共产品歧视性分配政策与城市人口控制 [J]. 经济研究, 2006, (11): 27-36, 127.[Ye Jianliang. Discriminating Allocation Policies of Public Goods and Urban Population Controlling[J]. Economic Research Journal, 2006, (11): 27-36, 127.]

[28]王春光. 农村流动人口的“半城市化”问题研究[J]. 社会学研究,2006,(5):107-122,244.[Wang Chunguang. A Study of Floating Rural Peoples “SemiUrbanization”[J].Sociological Studies, 2006,(5):107-122,244.]

[29]白南生,李靖. 城市化与中国农村劳动力流动问题研究[J]. 中国人口科学,2008,(4):2-10,95.[Bai Nansheng,Li Jing. Chinas Urbanization and Rural Labor Migration[J]. Chinese Journal of Population Science, 2008,(4):2-10,95.]

[30]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007, (7): 36-50.[Zhou Lian. Governing Chinas Local Officials: An Analysis of Promotion Tournament Model[J]. Economic Research Journal, 2007, (7): 36-50.]

[31]傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J]. 管理世界, 2007, (3): 4-12+22.[Fu Yong,Zhang Yan. Chinese Style Decentralization and Fiscal Expenditure Structure Bias: the Price for Growth and Competitive[J]. Management World, 2007, (3): 4-12+22.]

[32]王永钦, 张晏, 章元, 等. 十字路口的中国经济:基于经济学文献的分析[J]. 世界经济, 2006, (10): 3-20,95.[Wang Yongqin,Zhang Yan,Zhang Yuan, et al.Chinese Economy at the Crossroads:An Analysis Based on Current Literature[J]. Journal of World Economy, 2006, (10): 3-20,95.]

[33]Li Hongbin,Zhou LiAn. Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China[J].Journal of Public Economics, 2005,(89):1743-1762.

[34]刘守英,周飞舟, 邵挺.土地制度改革与转变发展方式[M].北京:中国发展出版社,2012:8-10.[Liu Shouying,Zhou Feizhou,Shao Ting. Reform of Land System and Transition of Development Pattern[M]. Beijing: China Development Press, 2012:8-10.]

[35]陶然, 汪晖. 中国尚未完成之转型中的土地制度改革:挑战与出路[J]. 国际经济评论, 2010, (2): 93-123,125.[Tao Ran, Wang Hui. Chinas Unfinished Land System Reform: Challenges and Solutions[J]. International Economic Review, 2010, (2): 93-123,125.]

[36]谭荣, 曲福田. 中国农地非农化与农地资源保护:从两难到双赢[J]. 管理世界, 2006, (12): 50-59,66.[Tan Rong, Qu Futian. Chinas Agriculture Land NonAgriculturalization and Farmland Resources Protection:From the Dilemma to a Winwin Situation[J]. Management World, 2006, (12): 50-59,66.]

[37]北京大学中国经济研究中心宏观组. 产权约束、投资低效与通货紧缩[J]. 经济研究, 2004, (9): 26-35.[Macroeconomic Study Group, Peking University. Property Rights, Inefficient Investment and Deflation[J]. Economic Research Journal, 2004, (9): 26-35.]

[38]蒋省三, 刘守英, 李青. 土地制度改革与国民经济成长[J]. 管理世界, 2007, (9): 1-9.[Jiang Xingsan,Liu Shouying,Li Qing.Land Institution Reform and the Growth of National Economy[J]. Management World, 2007, (9): 1-9.]

[39]Vernon Henderson J. Urbanization in China: Policy Issues and Options[R].2009.

[40]李勇刚, 高波, 任保全. 分税制改革、土地财政与公共品供给:来自中国35个大中城市的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2013, (11): 13-24.[LI Yonggang, Gao Bo, Ren Baoquan. Fiscal Decentralization, Land Finance and Public Goods Provision:Empirical Evidence from Chinese 35 Cities[J]. Journal of Shanxi Finance and Economics University, 2013, (11): 13-24.]

[41]陈浩,张京祥,周晓路. 发展模式、供求机制与中国城市化的转轨[J]. 城市与区域规划研究, 2012, (2): 80-97.[Chen Hao,Zhang Jingxiang,Zhou Xiaolu. A Relativity Study on Development Model, Supplydemand Mechanism, and Transformation of Chinas Urbanization[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2012, (2): 80-97.]

[42]潘家华.中国城市发展报告:农业转移人口的市民化[M].北京:社会科学文献出版社,2013.[Pan Jiahua. Annual Report on Urban Development: Urbanization of the Migration from the Agriculture[M].Beijing:Social Sciences Academic Press, 2013.]

[43]甘犁,尹志超,贾男,等.中国家庭金融调查报告(2012)[M].成都:西南财经大学出版社,2012.[Gan Li,Yin Zhichao,Jia Nan,et al. Research Report of China Household Finance Survey 2012[M].Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics Press,2012.]

[44]张良悦.户籍对价、劳动力迁移与土地流转[J].财经科学,2011,(1):117-124.[Zhang Liangyue. Household Register Consideration, Labor Migration and Agricultural Land Transfer[J]. Finance & Economics, 2011,(1):117-124.]

[45]刘煜辉, 张榉成. 中国地方政府融资平台分析[J]. 银行家, 2010, (6): 48-52,47.[Liu Yuhui,Zhang Jucheng.Analysis on Local Government Financing Platform[J]. Chinese Banker, 2010, (6): 48-52,47.]

[46]陈广桂.房价、农民市民化成本和我国的城市化[J].中国农村经济,2004,(3):43-47.[Chen Guanggui.House Price, the Cost of the Farmers Urbanization and China Urbanization[J]. Chinese Rural Economy, 2004,(3):43-47.]

[47]陈广桂,孟令杰.农民市民化成本收益率与城市规模关系的实证研究[J].江西农业学报,2008,20(9): 169-171.[Chen Guanggui,Meng Lingjie. An Empirical Test for the Relationship Between the City Size and the Return of the Urbanization of Farmers[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2008,20(9): 169-171.]