运用积极组织行为理论提升民族凝聚力的研究*

2016-04-01陈甫

陈 甫

1 香港理工大学 香港

2 呼伦贝尔市经济和信息化委员会 呼伦贝尔 021000

运用积极组织行为理论提升民族凝聚力的研究*

陈 甫1,2

1 香港理工大学 香港

2 呼伦贝尔市经济和信息化委员会 呼伦贝尔 021000

在继承和创新结合的前提下,对引入希望认知、自我效能、主观幸福感、心理弹性等积极组织行为(Positive Organizational Behavior, POB)理论提升民族凝聚力进行探索性研究,尝试开拓提升民族凝聚力研究的新领域,为创新民族凝聚力建设理论作初步引导。

积极组织行为理论,民族凝聚力,提升

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.11.007

凝聚力(cohesiveness)又称内聚力,是指群体“成员之间相互吸引以及愿意留在该群体中的程度”[1]。民族凝聚力是指“民族整体对民族成员的吸引力、成员对民族整体的向心力、成员之间亲和力,是吸引力、向心力和亲和力的总和”[2]。中国是由 56 个民族组成的大家庭,本研究所指的民族是指包括 56 个民族在内的中华民族。中华民族凝聚力体现为“民族整体对组成民族的各主体及民族的成员的吸引与聚合,组成民族的各主体、民族成员对民族整体的认同与忠诚,组成民族的各主体之间、民族成员之间的团结与亲近”[3]。

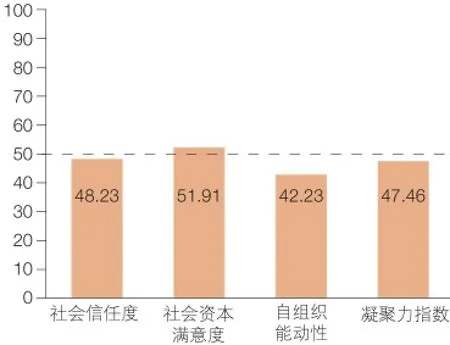

2012 年人民论坛调查问卷中心在全国范围开展了社会信任度、社会资本满意度、自组织能力等维度的凝聚力指标问卷调查,将凝聚力指数分值设为 0—100,若高于 50 分,则认定为有凝聚力,低于 50 分表示凝聚力弱。结果发现,中国公众凝聚力指数为 48.02,居 50 分临界点之下,处于中等偏低水平(图 1)[3]。说明中国正处于社会转型期,各种社会矛盾凸显,民族凝聚力问题不容乐观,亟需提升。因此本文进行提升民族凝聚力的探索性研究,尝试开拓提升民族凝聚力研究的新领域,为创新民族凝聚力理论作初步引导。

图1 中国公众凝聚力指数

1 提升民族凝聚力需要理论创新

学术领域对凝聚力的研究主要集中在两方面。(1)概念探索。从单维度发展到多维度、多层次多维度,共3个阶段,Lewin(1952)、Festinger(1950)、Dorwin Cartwright(1968)、Lott(1961)、Zaccaro和他的团队(1986)、Aharon Tune(2002)、Losh(2002)等学者作出了贡献[4]。其中 Losh 提出了组织凝聚力的概念,认为将所有群体紧密地联系在一起,引起个体忠诚度的连锁反应,最终构成群体凝聚力的网络就是组织凝聚力[5]。(2)实证研究。Canon 建立了体育运动队凝聚力模型(1985)[6], Martens 和 Peterson 编制了运动凝聚力问卷(1971),Gruber 和 Gray编制了团队凝聚力问卷(1982),Carton 和 Wiedmeyer 等人编制了群体环境问卷(1985)[7]。李海等[8]在中国文化环境下,采用案例研究范式,开发了组织凝聚力量表,进行了组织凝聚力实证研究。发现组织凝聚力由员工向心力、领导凝聚力、任务协作、人际和谐、利益共享、价值认同维度组成,在个体、团体和组织层次上对应组织凝聚力并获得支持;同时,在个体、团体、组织和社会层次上,领导胜任力、凝聚点员工、人际关系、团队导向、物质激励、情感关怀、组织发展与目标、体制变革、社会环境等因素影响组织凝聚力获得支持。周力雁[9]从领导的影响力、组织的吸引力、成员愿景认同度、成员的价值体现、人际关系、组织民主管理、激励机制、组织制度、组织文化,共 9 个维度开发了组织凝聚力评价指标体系。

社会转型、体制转轨必然引发很多新的社会矛盾和问题。处理和化解这些社会矛盾和问题,很多过去屡试不爽的理论、经验和方法失灵了。新的实践需要新的理论指导,新的理论需要新的实践去发展和完善。处理好继承和创新的关系,继承运用历史上行之有效的理论、经验和方法的同时,探索新办法、寻求新理论,有效提升民族凝聚力是时代的呼唤。用理论创新推动实践跨越是民族凝聚力建设面临的新课题。民族凝聚力研究需要借鉴中外学者对群体、组织凝聚力研究的理论成果,引入新的理论依据,挖掘民族特有的凝聚力因子,开发科学的量表,建立理论模型,通过实证研究,构建系统的、传承与创新相结合的新理论,指导民族凝聚力建设实践。

2 组织行为理论提升民族凝聚力的实践运用

2.1 积极组织行为理论

本研究尝试引入积极组织行为理论指导民族凝聚力建设。积极组织行为理论源于积极心理学。20 世纪 60年代开始,西方心理学研究注意力转向开发人的积极因素,开发心理资本,从而使得积极心理学诞生。马丁·塞里格曼(Martin E. P. Seligman)、谢尔顿(Kennon M.Sheldon)和劳拉·金(Laura King)等人认为“积极心理学是致力于研究普通人的活力与美德的科学”[10]。受积极心理学研究的影响,组织行为理论研究者也开始专注于“人的积极优势和心理能力驱动”[11]。Luthans[12]正式提出了积极组织行为学(Positive Organizational Behavior, POB)的概念:发现和挖掘组织中的人力资源优势和员工的心理能力,并且使这些积极的优势变成可测量的、可开发的且可以用来改善组织的绩效。Luthans 所指的积极因素又称为心理资本,包括:自我效能(selfefficacy)、希望认知(hope)、乐观感知(optimism)、主观幸福感(subjective well - being)和心理弹性(resiliency)[13]。POB 理论关注发掘利用可测量的、可开发的且可以用来改善组织的绩效的积极优势。民族凝聚力是正能量的聚集和释放。面对新形势、新问题,增强民族凝聚力也要关注可测量的、可开发的且可以用来改善组织的绩效的积极优势的发扬和光大。也就是说提升民族凝聚力的理论视野需要更广一些,需要做一些创新尝试。本研究重点关注运用积极组织行为学的希望认知、自我效能、主观幸福感、心理弹性理论提升民族凝聚力。

2.2 运用希望认知理论,提升民族凝聚力

Snyder[14]建构了希望理论,他认为希望是个人对于目标能够实现的所有察觉,是一种目标导向的认知过程,包括对个人目标可能达到的决心和对达成目标路径的信念。希望理论在实际应用中取得了进展,尤其是量表(scale)开发研究富有成果。

量表顾名思义,即为度量被访问者的主观特性而设计的度量标。量表被应用于各个领域,以度量某领域的某指标。1974 年,Gottschalk 开发了世界上最早的希望量表(Hope Scale,HS),内部一致性达到 0.61。米勒从积极和消极两个维度开发的希望量表(MHS),内部一致性系数达到 0.93。Snyder 制定了一组希望特质评定量表,其中成人一般希望量表(ADHS)内部一致性信度 0.74—0.84,儿童希望量表”(CHS)信度、效度都达到量表的要求,幼儿希望量表(YCHS)的信效度还需深入验证,但达到了幼儿心理测评工具的标准和要求。

从 Snyder 对希望的定义可以看出,目标、意志和路径是希望理论的基石,这 3 个要素都与凝聚力密切相关。“希望是目标导向的认知-动机过程,目标是希望的核心部分。”[15]共同的目标是凝聚力形成的前提和基础。当群体目标与个体目标相吻合时,个体就会被群体吸引、凝聚。明确的、有挑战性的、可实现的目标是希望的动因,有利于实现个体、团体、组织的利益,有利于增进组织的凝聚力。Zaccaro 等人[16]提出的任务凝聚力(task cohesion)观点支持目标增强组织凝聚力,认为组织因为能够帮助成员实现目标和满足期望而产生凝聚力。坚强的意志力有助于希望的强化,也有利于组织凝聚力的持续。路径探索是实现目标的组织行为,路径探索充满曲折艰险,需要发挥集体智慧和力量,路径探索过程也是组织凝聚力聚集、增强的过程。团结诞生希望,凝聚产生力量。

希望认知理论比较适合组织权变情境下的凝聚力建设。Robert House[17]提出的路径-目标理论与希望认知理论吻合。该理论认为,“为下属提供信息、支持或其他必要资源来帮助他们实现目标是领导者的工作”。组织通过“明确指明实现工作目标的方式来帮助下属,并为他们清除各种障碍和危险”[18]。组织在帮助组织成员实现目标的过程中必然增强了凝聚力。

运用希望认知的目标、意志、路径理论,特别是研究和发挥目标理论的凝聚力量,能有效提升民族凝聚力。

2.3 运用自我效能理论,提升民族凝聚力

Bandura[19]1986 年正式提出自我效能(perceived self-efficacy or sense of self-efficacy)理论。他将自我效能定义为人们对自己实现特定领域行为目标所需能力的信心或信念。自我效能是人积极因素中最深入、最重要的心理动机[20]。

自我效能理论主要应用于情绪、教育、医疗、认知等实践领域,已经开发出很多量表。如:Schwarzer 等人编制了一般自我效能感量表(GSES),内部一致性系数 0.87,重测信度 0.83,折半信度 0.82。Pinrtihc 和Decort 编制的学业自我效能感量表,信度和效度良好。陆昌勤等研制管理自我效能感量表,问卷同质信度 0.93。姜飞月编制职业自我效能量表,两个分量表内部一致性系数为 0.848 和 0.869。Gibson 和 Demb 教师教学效能感量表(TES)的分半信度为 0.8124,一般教育效能感和个人教学效能感的同质信度为 0.7238 和 0.7456。

通过各种量表发现,影响自我效能的因素包括直接经验、替代经验、言语说服、情绪生理。其中间接经验与凝聚力高度相关。间接性经验也称替代性经验,是通过观察示范者的行为而获得的间接经验[21]。很多情况下示范者就是组织中的各类榜样、典型或模范,至少是成功者。李海等人[22]研究发现“凝聚点员工(团体核心员工)”凝聚力的强弱对于组织凝聚力至关重要。社会网络由人际关系构成,组织成员是网络节点,网络强度就是凝聚力。网络节点强度决定网络强度,凝聚点员工决定网络节点强度,凝聚点员工的示范、引领、吸引力决定组织凝聚力。自信是自我效能的核心因素,影响人们的选择、抱负和坚持。替代性经验对坚定自信心很关键。民族凝聚力建设要关注间接性经验理论,挖掘组织和非正式组织中凝聚点员工的示范、带动、引领、凝聚资源,让间接经验理论在提升民族凝聚力建设中发挥作用。

2.4 运用主观幸福感理论,提升民族凝聚力

Diener 等人[23]认为,“主观幸福感(subjetive wellbeing, SWB)是个宽泛的现象范畴,包括人们的情感反应、领域生活满意度,以及对生活满意度的综合判断”。

20 世纪 50 年代,主观幸福感研究在美国兴起;而 80 年代中期我国学者才开始研究主观幸福感。已经开发的测度量表有 Diener 等编制的《整体生活满意量表》,Neugarten 等人编制的 3 种《生活满意度量表》以及 Wood 等编制的《生活满意度修订量表》,Holmes 和Rahe 编制的 《社会性再调整量表》(SRRS),Bardburn 编制的《情感量表》,Carmbell 等编制的《主观幸福感指数量表》和《总体情感指数纽芬兰主观幸福度量表》,Watson 等人 提出的《积极、消极性情绪量表》等。邢占军编制了《中国城市居民主观幸福感量表》,应用于城市居民和基督教徒群体的主观幸福感测量。

影响主观幸福感的因素主要有文化、人格、社会支持和人际关系。不同文化会影响个体对社会事物的认知、态度和行为的倾向性,影响个体的社会心理取向,不同文化群体对幸福的界定、评价标准差异很大[24]。在跨文化研究中,个体主义文化与集群主义文化选择倾向明显不同。个体主义文化认为个体内部情感和真实性是一种美德,内部情感和生活满意度之间呈现很强的相关性。集群主义文化认为个体的思想和情感只有参照别人的思想和情感才能获得充分的意义[25]。高集体价值是东方民族特别是中华民族文化的共同特点,集体文化支配中华民族主观幸福感,是影响凝聚力建设的深层因素。人格是长期影响主观幸福感的因素,测量主观幸福感,人格是最可靠、最稳定、最有力的预测指标之一。研究证明,健全人格主观幸福感高。如:外倾性人格与良性情感和生活满意度正相关,神经质人格与负性情感正相关,严谨性与生活满意度正相关。社会支持是在遭遇生活事件中,通过社会联结获得物质、精神和信息援助,提高自尊心和自信心,增加个体内心的喜悦感和组织归属感。好的社会支持会增加主观幸福感,不好的社会支持则会降低主观幸福感[26]。Behson 在研究工作家庭关系时发现,正式和非正式社会支持对于工作、家庭关系增益具有正向作用[27]。自尊和乐观的人格倾向与主观幸福感正相关。人际关系也是影响主观幸福感的主要因素之一。良好的社会人际关系可以增进人们的主观幸福感,而不良的社会人际关系则会降低主观幸福感。社会关系具有重要的社会支持作用[28]。早期从事凝聚力研究的 Lott、Zaccaro 等人发现人际凝聚力(interpersonal cohesion)影响群体凝聚力,即人际关系良好的群体产生对成员的吸引力,人际凝聚力产生于群体成员的归属感和成员间的相互喜欢[29]。运用主观幸福感的文化、人格、社会支持、人际关系产生归属感和凝聚力理论,培养文化、人格、社会支持、人际关系凝聚力,聚集正能量,可有效增强组织凝聚力。主观幸福感理论对于提升民族凝聚力也同样具有指导意义,文化、人格、社会支持、人际关系凝聚力也是民族凝聚力研究中不可忽视的要素,可以改造运用。

2.5 运用心理弹性理论,提升民族凝聚力

心理弹性(resiliency)(复原力、恢复力、韧性、抗逆力、弹力),是指经得起困境及在困境中能适当调适的能力[30]。Masten 和 Reed 对心理弹性进行定义,认为心理弹性是以在重大困难和危险情境中能积极适应为特征的一类现象。Luthans又将 Masten 和 Reed 的定义扩展到从非常积极、挑战性事件恢复过来的能力以及超平凡的意志力。Masten 和 Reed 还提出心理弹性资产概念,认为忠诚、积极生活观念、认知能力、气质、自我调节、情绪稳定等是贡献较高心理弹性的资产[31]。积极组织行为学对组织心理弹性作出定义,认为组织心理弹性是能够让组织消除压力、维持凝聚力,从挫折中复原,进而有效应对危机的结构性、程序性动力[36]。

心理弹性研究涉及压力源或高危情境的范围日益扩展。在心理弹性测量方面,已经开发出 Wagnild和 Young 量表,Block 和 Kremen 量表以及 Cannor 和 Davidson 量表。Springer 与 Philip 编制了个人保护因子问卷。Bartone 等编制了特质性自我复原力量表。Constantie 等编制了健康青少年复原力评定问卷。挪威学者 Fmborg 编制了成人复原力量表。

保护性因素(protective factor)和危险性因素(dangerous factors)会影响心理弹性。保护性因素是指能减轻逆境的消极影响、促使心理弹性发展的因素[32],高心理弹性是由高保护性因素决定的。危险性因素是指阻碍正常发展,形成伤害而造成不良发展结果的因素,如属于逆境、挫折的各种不幸、灾害、地震、战争、组织变革等[33]。强保护性因素和危险性因素共同影响心理弹性。危险性因素对组织心理弹性具有双重作用,有可能是降低,也有可能是增强,最终取决于组织自身状况。心理弹性在逆境情境下对增强组织凝聚力具有特殊的意义。在组织成长发展壮大的过程中,难免会经受各种事故、挫折和困境,会遇到各种突发事件和自然灾害。很多组织因为保护性因素积淀水平低,对危险性因素准备不足,应对、化解、转化不够,而表现出低心理弹性,从而降低了组织凝聚力。另外很多组织由于保护性因素健康,对危险因素应对及时,逢凶化吉、愈挫愈勇、众志成城、万众一心,共赴时艰,走出逆境,表现出高心理弹性,组织凝聚力大幅提升。心理弹性理论解释了组织凝聚力的心理影响因素。国内学者对汶川大地震后羌族灾后心理进行了研究,发现羌族心理承受力在灾后恢复重建中的价值。

心理弹性理论比较适用于应对逆境情境下组织凝聚力建设。保罗·史托兹在研究逆境应对能力时发现,高逆境应对能力会把逆境当动力,百折不挠;低逆境应对能力容易表现出沮丧、绝望。原因在于心理弹性(特征的不同表现[34]。高逆境应对能力会增强组织凝聚力,低逆境应对能力容易导致组织凝聚力下降甚至涣散。

提升民族凝聚力,强化民族心理弹性是基础。运用心理弹性理论,研究提升民族凝聚力会有很多新发现,可以为提升民族凝聚力提供新的理论支持。

3 结语

本研究所指民族凝聚力涵盖民族个体、集体和组织层面。民族凝聚力提升把握正确方向至关重要,民族凝聚力有正负性质之分,本研究着眼于民族正向凝聚力,强调利国、利民、利组织。民族凝聚力在强弱之间动态变化,提升民族凝聚力非一劳永逸,需要根据形势变化和实际需要,运用新理论,坚持不懈、持之以恒地构建、推动、引导。提升民族凝聚力不是目的,提升民族凝聚力是为完成民族发展繁荣使命或实现战略目标提供工具和手段。现阶段提升民族凝聚力服从、服务于实现中华民族伟大复兴中国梦和全面建成小康社会。

本研究强调继承与创新结合,在引入积极组织行为理论提升民族凝聚力方面进行了初步探索。试图指向新思路、新领域、新理论,还有很多局限。积极组织行为理论发源于西方,近年在国内得到不同程度引入和应用,开展了一些实证研究,引进并开发了量表,进行了可操作化定义测量。但由于文化背景和社会现实差距,在中国应用积极组织行为理论还存在很多问题。如实证研究偏少,跨文化和本土化改造应用偏少,理论构建偏少,可操作化的测量和定义偏少。大部分集中在教育、体育、军事、医学等领域,在民族凝聚力领域运用、研究存在空白。深入研究可以尝试构建一些理论模型,开发或完善量表,定义构念,进行可操作化的实证检验,探究机理,指导提升民族凝聚力实践。引入积极组织行为理论提升民族凝聚力,需要在实践中接受大量的实证性检验和完善,实现继承和发展式理论创新,开创提升民族凝聚力研究的理论和实践新局面还有很长的路要走。

1 Stephen P R, Timothy A J. 组织行为学. 孙健敏, 李原, 黄小勇,译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014: 248.

2 陈圣钢, 曾国俊. 对民族和民族凝聚力的再认识及其启示. 江西社会科学, 2005, 11: 154.

3 刘敬孝, 杨晓莹, 连铃丽. 国外群体凝聚力研究评介. 外国经济与管理, 2006, 28(3): 45-47.

4 Susan Carol Losh EDF 5481 methods of educational research EB/OL. http://www. edf548101fa02. fsu.edu/Guide3.html(网址有错,请作者改)

5 Canon A V, Widmiyer W N, Brawley L R. The development of anitument toassess cohesion in sportteam: The group envirornnent questionnaire. Journal of Sportpsychology, 1985, (7): 244-265.

6 王渊. 国内外关于群体凝聚力研究的综述及发展. 淮北职业技术学院学报, 2004, 3(4): 69.

7 李海, 张勉, 李博. 组织凝聚力结构与影响因素: 案例研究及理论建构. 北京师范大学学报(社会科学版), 2009, 216(6): 47-56.

8 周力雁. 组织凝聚力评价指标体系的构建. 开封教育字院字报, 2014, 20: 285-286.

9 顾智锦, 赵帆. 中国公众的凝聚力指数调查报告. 学术前沿, 2013, 3: 87-93.

10 卢军. 积极组织行为学研究概述. 现代商贸工业, 2014, 14: 38.

11 曾晖, 赵黎明. 组织行为学发展的新领域-积极组织行为学. 北京工商大学学报(社会科学版), 2007, 22(3): 84.

12 Debra L N, Cary L C. 积极组织行为学. 王明辉, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2011. 3.

13 Luthans F. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(6): 695-706.

14 Snyder C R. Hope theory, Rainbows in the min. Journal of Psychological Inquiry, 2002, 15: 249-275.

15 吴颖, 邢月云. 希望的研究综述. 文学界, 2010, 57(1): 128-129.

16 刘敬孝, 杨晓莹, 连铃丽. 国外群体凝聚力研究评介. 外国经济与管理, 2006, 28(3): 46.

17 Bandura A. Social foundations of thought and action: A Social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prenticz-Halh, 1986: 99-102.

18 Stephen P R, Timothy A J. 组织行为学. 孙健敏, 李原, 黄小勇,译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014: 326.

19 谭艳华. 对路径-目标理论的认识及运用. 铜陵学院学报, 2006, (3): 11.

20 曾晖, 赵黎明. 组织行为学发展的新领域——积极组织行为学. 北京工商大学学报(社会科学版), 2007, 22(3): 85.

21 周国韬, 元龙河. 班杜拉的自我效能感理论述评. 教育评论, 1991, 65(6): 61-66.

22 李海, 张勉, 李博. 组织凝聚力结构与影响因素: 案例研究及理论建构. 北京师范大学学报(社会科学版), 2009, 216(6): 53-54.

23 Diener E, Eunkook M S, Richard E, et al. Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 1999, 125(2): 276-302.

24 卢茄, 张述. 主观幸福感研究综述. 社科导刊, 2011, 3(中): 118.

25 肖少北, 袁晓琳. 主观幸福感研究综述. 国际精神病学杂志, 2010, 37(2): 119.

26 王艳超. 主观幸福感研究综述. 科教文汇, 2011, 10(上旬刊): 176.

27 Behson S J. The relative contribution of formal and informal organizational work family support. Journal of Vocational behavior, 2005, 66(3): 187-500.

28 李莹. 主观幸福感的研究综述. 辽宁行政学院学报, 2008(9): 235.

29 刘敬孝, 杨晓莹, 连铃丽. 国外群体凝聚力研究评介. 外国经济与管理, 2006, 28(3): 46.

30 Howard D E. Searching for resilience among a frican-rAmarican youth exposed to conmunity violience theoretical issues. Journal of Adolescent Health, 1996, 18(4): 254-262.

31 鲁森斯. 心理资本. 李超平, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2008: 106.

32 鲁森斯. 心理资本. 李超平, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2008: 118.

33 郑敏. 心理弹性: 积极心理学的新视角. 合肥学院学报(社会科学版), 2011, 28(5): 24.

34 保罗 . 史托兹. AQ: 逆境商数. 庄安琪, 译. 台北: 时报义化出版企业股份有限公司. 1997: 16-103.

陈 甫 香港理工大学管理学博士生,呼伦贝尔市经济和信息化委员会主任。研究方向:大数据分析、组织行为、民族文化、供应链金融。E-mail: cf_20042000@163.com

Chen Fu Doctorate candidate of Management, The Hong Kong Polytechnic University, Director of Hulunbeier Commission of Economy and Informatization. Research direction covers big data analysis, organizational behavior (OB), national culture, and supply chain finance. E-mail: cf_20042000@163.com

Promote National Cohesion Study Using Positive Organizational Behavior Theory

Chen Fu1,2

(1 The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China; 2 Economy and Information Commission of Hulunbeier City, Hulunbeier 021000, China)

Under the premise of combination of inheritance and innovation, the study attempts to explore the new field of enhancing the national cohesion by introducing the theory of positive organizational behavior (POB) such as hope cognition, self-efficacy, subjective well-being, and psychological elasticity. This study is designated to guide the innovation of cohesion building theory primarily.

positive organizational behavior (POB), national cohesion, promotion

*修改稿收到日期:2016年10月23日