壮族蚂虫另舞课堂教学实践研究*

2016-03-28彭翀孟頔

●彭翀 孟頔

壮族蚂虫另舞课堂教学实践研究*

●彭翀孟頔

*本文系广西壮族自治区研究生教育创新计划项目“广西壮族蚂虫另舞语汇研究”(项目编号:YCSW2015201)阶段性研究成果。

[摘要]壮族的蚂虫另舞是壮族蚂虫另节活动中一种古朴的,带有图腾祭祀色彩的民俗性舞蹈。以壮族蚂虫另舞作为主要研究对象,运用舞蹈身体语言学、舞蹈人类学、舞蹈生态学的研究方法,再从壮族蚂虫另舞的课堂教学实践入手,可以探索壮族蚂虫另舞动作的风格特点、传承演变以及对壮族舞蹈艺术发展的影响。

[关键词]壮族;蚂虫另舞;教学;传承保护;风格特点

广西西北部壮族聚居的红水河流域,每逢岁末年初都会举行盛大的蚂虫另(青蛙)节,节日以祭拜蚂虫另活动为核心,以祈求风调雨顺为目的,既是当地壮族传统节日,也是壮族历史悠久、富有特色和神秘色彩、文化积淀深厚的一个传统节日。其中,以模仿蚂虫另为核心的舞蹈是整个节日的重中之重,从表演内容、形式及风格来看,古朴、粗犷的蚂虫另舞颇具古骆越民族的遗风。

一、壮族蚂虫另舞进入课堂教学的双重价值

壮族的蚂虫另舞,带有古老的图腾祭祀色彩,是壮族人民传统的民俗舞蹈。蚂虫另是壮族最具代表性的一种图腾之一,因而蚂虫另舞在壮族舞蹈艺术中占据着举足轻重的地位。但可惜的是,据壮族蚂虫另舞老艺人索妙开先生介绍,虽然蚂虫另舞这个古老的文化习俗在今天仍然存在,但壮族蚂虫另舞的规模并无明显发展,甚至已大大衰减,日趋消亡。尽管情况如此,蚂虫另舞对于民俗、历史、艺术等学科的研究工作,所提供的佐证仍是不容忽视的。所以,做好壮族蚂虫另舞的保护与传承工作迫在眉睫。

(一)壮族蚂虫另舞进入课堂教学的传承性

传承是一个历史性的当代范畴,民族舞蹈的传承主要包括创造主体、传播主体、接受主体等多方面构成的民族艺术活动因素。目前,壮族蚂虫另舞在舞蹈艺术的传承中,只局限于祭祀活动的表演。然而,随着社会经济文化的发展,壮族人民的生活方式发生了根本性的变化,传统文化表演已然慢慢脱离了这个新时代。因此,保护传统文化,是我们作为当代中国人应该具有的责任,壮族蚂虫另舞被吸收进入民族舞蹈教学课堂是当下发展壮族民族舞蹈的迫切需求。

壮族蚂虫另舞进入课堂教学,不仅是对壮族传统文化的保护与发展,还是实现中国民族艺术可持续发展的重要保障,是复兴中国民族文化艺术的重要依据,有利于国家的统一,有利于民族的融合。在保护民间原有传统文化的同时,将优秀的传统文化有机的融入高等院校教学与科研的实践中,是实现“文明传承”与“文化自觉”的有效途径。与此同时地方院校利用自身独特的民族优势、区域优势,开发与记录本土民族民间舞蹈教材,既是优势,更是责任。壮族蚂虫另舞彰显出来的生生不息的民族精神、历久弥新的稻作文化与炽烈虔诚的图腾崇拜,高度凝练了他们在生产生活的各个层面,是壮族儿女悠久的、宝贵的精神财富。

舞蹈,作为传统文化的身体记忆和表述形式,承载着一个民族炽热的灵魂。她不像音乐有乐谱记录,书画有遗迹留存,舞蹈靠的仅仅只是身体继承者肢体的记录。壮族蚂虫另舞老艺人索妙开先生说:“我们这里在民国时期几乎人人会跳蚂虫另舞。解放后,我们恢复了两年,到了1957年的集体化后我们就不跳了。丢了将近30年的时间,跳舞的动作都忘记了许多。”①罗仁德、陈祖华:《壮族蚂虫另舞》,载《民族艺术》1988年第3期。由此可见,在过去的历史长河中,身体继承者肢体记忆的传承方式,虽然不是记录舞蹈的唯一有效的可行方式,但却是记录舞蹈最根本的传承方式。因而,壮族蚂虫另舞进入课堂教学,就是要延续这种传统的根本性的舞蹈传承方式,但又不仅仅是记录舞蹈动作这么简单,更重要的是能够让身体继承者认识蚂虫另舞蹈,认识壮族舞蹈,了解壮族的历史背景,了解中华民族的文化传统。

(二)壮族蚂虫另舞进入课堂教学的发展性

蛙,在很多人看来是冷冰冰、畸形的动物。俄国民主主义者车尔尼雪夫斯基就曾在他自己的美学论著《艺术对现实的美学关系》一书里提到了蛙的形象太怪,不和谐,觉得是某种畸形的四足动物,冷冰冰的像死尸一样,使人厌恶。但是,蛙在壮族先民的生活中却有着顽强的生命力,是农作物害虫的天敌,是古老农耕社会里不可或缺的重要一员。

中国民族民间舞蹈应该建立在原生态舞蹈的基础上进行传承与发展。壮族蚂虫另舞进入课堂教学就是秉承壮族蚂虫另舞原有的祭祀表演形式、原有的祭祀表演内容,在这样的基础上把壮族蚂虫另舞单独提炼出来,进行取精华、去糟粕的形象美化,赋予壮族蚂虫另舞更深层次的文化内涵,打上新时代的烙印。

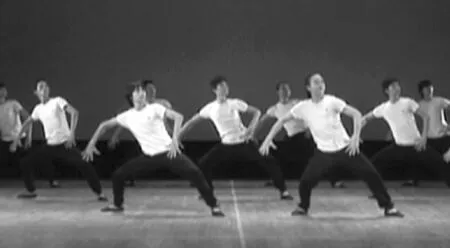

壮族蚂虫另舞进入课堂教学也是舞蹈类专业人才培养的探索与实践。中国的民族民间舞蹈丰富多彩、各具特色,每一个民族舞蹈种类除了其独有的民族特色,还对舞蹈专业的学生有着不同的训练价值。壮族的蚂虫另舞能够有效的对学生进行身体训练,如贯穿蚂虫另舞始终的“蛙式舞姿”的显要部位动作,是力与美的完美融合;“两跳一停、四点一踢”的基本步伐,腿部动作既要急促、有力、连贯,又要动静结合、快慢得当;“一边顺(顺拐)”的动作,又极具幽默风趣的表演特色,这些训练有着积极的价值。

壮族蚂虫另舞除了具有训练价值,还具有浓郁的壮族舞风,以农业经济为主的生产方式和以稻作文化为中心的民族文化体系,塑造了壮族憨厚朴实、含蓄内秀的民族性格,这同时也是蚂虫另舞刚劲古朴、稳健硬朗风格特点的心理动机。红水河流域是壮族先民较早开发的地域,蚂虫另亦是壮族具代表性的图腾之一。蚂虫另舞鲜明的反映着壮族的民族风貌,在一定层面上代表着绚丽的壮族民族文化。

二、壮族蚂虫另舞课堂组合的风格形成

蚂虫另舞,顾名思义就是以模仿蚂虫另动作而舞。其内容形式众多,如《皮鼓舞》《庆丰舞》《蚂虫另出世舞》《薅秧舞》《敬蚂虫另舞》《征战舞》《拜铜鼓舞》等等,从主客观上并不能面面俱到的全部引入到课堂中来。因此,“训练性”“风格性”与“代表性”就成为了壮族民族民间舞课程开发与设置的重要标准。

(一)壮族蚂虫另舞形象性舞姿的形成

1.蛙式舞姿动作分析

图1蛙式基本舞姿

蛙式基本舞姿主要是模仿青蛙形态而来,也与“花山壁画”中的“蛙式”图像形似。蛙式基本舞姿:双腿大二位深蹲至90°,双臂向身体两侧平伸,前手臂向上屈回成90°(图1)。蛙式基本舞姿模仿青蛙形态,典型别致,给人以神秘雄壮之感。

2.蛙式基本舞姿变形

图2蛙式基本舞姿变形一

图3蛙式基本舞姿变形二

(1)蛙式基本舞姿变形一:双腿大二位深蹲至90°,双臂向身体两侧平伸,前手臂向下屈回成90°(图2)。

(2)蛙式基本舞姿变形二:双腿大二位深蹲至90°,一只手臂向身体两侧平伸,前手臂向下屈回,另一只手臂叉腰(图3)。

(二)壮族蚂虫另舞基本动律的形成

1.动作分析

壮族蚂虫另舞的基本动律特征构成了壮族蚂虫另舞活泼风趣、诙谐幽默的表演风格。壮族蚂虫另舞的基本动律主要有:上肢的“晃身”动律和下肢的“微颤”动律。上肢的“晃身”动律即上身躯干由腰发力,通过肋骨的重拍向下交替运动,形成左右“晃身”。下肢“微颤”动律即下身躯干由膝盖发力,通过小幅度的连续上下快速起伏,形成膝关节的颤动。

2.教学训练

第一部分:上肢“晃身”动律训练

图4

(1)原地分解练习

教学提示:双手叉腰进行上肢“晃身”动律训练,可先由慢动作分解→正常一拍一次,重拍向下(图4)。

教学难点:使学生分清“晃身”动律时肋骨的上下运动与古典舞身韵“横移”中肋骨左右运动的区别。

(2)舞姿配合练习

教学提示:可以配合蛙式基本舞姿或者蛙式基本舞姿变形等舞姿进行上肢“晃身”动律训练。

教学难点:使学生在进行舞姿变换的同时,不要忽略上肢“晃身”动律,同时区别腰部的发力和臀部的发力。

(3)行进中练习

教学提示:结合“跑跳步”进行行进中的“晃身”动律训练。

教学难点:使学生做到上下身舞动协调,动作流畅美观。

第二部分:下肢“微颤”动律训练

(1)原地单一练习

教学提示:可先由慢节奏分解膝部上下起伏,再到正常的一拍一次微颤,重拍向下。可双腿练习,也可单腿练习。

教学难点:解决学生膝部的灵活性。

(2)行进中练习

教学提示:结合壮族蚂虫另舞基础步伐进行下肢“微颤”律动训练。如结合“跳点步”、“逗趣步”等。

教学难点:结合基础步伐,容易忽略掉膝部的“微颤”动律,学生容易出现跟不上节奏,动作不流畅等问题。

(三)壮族蚂虫另舞基础步伐的形成

1.动作分析

壮族蚂虫另舞的步伐沉稳矫健、古朴粗犷、形象生动、个性鲜明,构成了壮族蚂虫另舞独特的舞蹈风格。蚂虫另舞民间基本步伐形式多为半蹲,半脚尖点地,撩腿划弧点步跳,虚步击鼓跳等,采用蟹行状和蛙跳状,运行路线为之字形前进。然而,在壮族蚂虫另舞教学体系中,通过对蚂虫另舞民间形式的提炼、归纳,总结出一系列独具风格特点的基础训练步伐。有“跳点步”“蚂虫另抻腿”“跑跳步”“耘田步”“逗趣步”等,其中“跳点步”步伐与“蚂虫另抻腿”步伐最具训练典型。

2.教学设计

第一部分:跳点步步伐训练

(1)单一步伐练习

教学提示:“跳点步”的特点“两跳一停,四点一踢”,可先训练两跳一停,再训练四点一踢。节奏特点是化弱拍为强拍,前稳后强。

教学难点:在有力的两跳一停之后,膝部连续急促的点地四次。

(2)复合步伐练习

教学提示:“跳点步”可以结合“跳旋转”和“耘田步”进行复合步伐训练。

教学难点:进行复合步伐时注意腿部的灵活性,以及动作的连贯性。

第二部分:蚂虫另抻腿步伐训练

图5

图6

(1)单一步伐练习

教学提示:可先进行单一抻腿动作训练(图5),再进行单一收腿动作训练(图6)。节奏特点是慢抻快收。

教学难点:注意动作“上开下关”位置交错独特形态,掌握好动作“抻与收”和节奏处理要求。

(2)复合步伐练习

教学提示:可结合“点弹步”进行复合训练。

教学难点:注意在步伐移动中要求始终贯穿保持。

三、结语

综上所述,勤劳善良的壮族人民在独特的地理环境与人文生态背景下,造就了古朴刚劲、稳健硬朗的蚂虫另舞,它寄托着壮族人民生生不息的民族精神与愿望。将壮族蚂虫另舞引入到专业院校的民族民间舞课堂教学中,一方面能够对壮族传统文化的保护与发展起到积极的促进作用;另一方面也能够丰富现有民族民间舞教材内容,最终更好的实现舞蹈人才的培养。采用组合式教学的方式,是院校蚂虫另舞教学的主要方式,从基本舞姿到基本步法,再到基本动律的设计与实施,更是暗含了“元素-短句-片段-组合”的民族民间舞教学一般规律。壮族蚂虫另舞课堂教学的设计与实施,为舞蹈人才的培养,舞蹈教材的建设,舞蹈作品的创作,舞蹈文化的传承等方面,都起到积极的促进作用。

参考文献:

[1]潘志涛.中国民族民间舞教学法[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[2]覃彩銮.壮族蚂虫另节[M].北京:北京科学技术出版社,2012.

[3]罗仁德,陈祖华.壮族蚂虫另舞[J].民族艺术,1988,(9).

[4]罗雄岩.中国民间舞蹈文化教程[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[5]马力学.中国民间舞教材教法[M].北京:北京舞蹈学院,内部教材,1988.

作者简介:彭翀,广西艺术学院舞蹈学院2013级硕士研究生,太原学院音乐系舞蹈教师;孟頔,广西艺术学院舞蹈学院方向硕士研究生。