中国高技术产业如何赶超美国*

2016-03-27胡鞍钢清华大学公共管理学院北京1000842清华大学国情研究院北京100084

胡鞍钢 任 皓**1 清华大学公共管理学院 北京 1000842 清华大学国情研究院 北京 100084

中国高技术产业如何赶超美国*

胡鞍钢1,2任 皓1,2**

1 清华大学公共管理学院 北京 100084

2 清华大学国情研究院 北京 100084

20 世纪 80 年代,邓小平做出战略决策,国家制定“863 计划”,中国高技术创新和产业发展开始起步。在经历 30 年的成长期后,我国高技术产业的增加值占 GDP 比重达 4.9%,成为国民经济重要的支柱性产业。高技术产业呈现出增加值高增长、就业高增长的态势,并在高技术产业增加值、产品出口额、出口增加值各方面都实现了对美国的追赶和超越。这主要得益于高技术产业与经济增长的相互促进与互补带动,表现为经济发展与高技术产业发展生命周期趋势的一致性。此外,高技术产业具有明显的外部性,起到了促进制造业高增长、改善经济结构、推动贸易发展转型、发挥技术溢出效应的作用。高技术产业已成为我国国民经济发展的先导产业、重要的支柱产业与新的增长引擎。展望未来,实现高技术产业由大变强,由多变优,由粗变精,由跟随变为引领,在质量创新等方面赶超美国。

高技术产业,赶超,生命周期,多重效应

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.12.010

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基[1]。高技术产业则是制造业的精华,更是国际竞争力的核心。世界上的发达国家和新兴国家无一例外地都将高技术产业作为国家战略性产业。把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,其本质就是把我国建设成为引领世界高技术产业发展的高技术强国。

“高技术产业”作为创新性的概念,由西方国家提出并兴起。美国国家科学院(NAS)出版的《技术、贸易和美国经济》(Technology, Trade and U.S. Economy)将高技术产业(high-technology industry)定义为以技术为主要产品的产业,其对于美国经济发展具有引领性的作用[2]。

按照经济合作与发展组织(OECD)(2007)的定义,高技术产业分为 5 个部分,即航空航天制造业(aircraft and spacecraft)、电子计算机及办公设备制造业(computers and officemachinery)、医药制造业(pharmaceuticals)、医疗设备及仪表制造业(testing, measuring, and control instruments medical, precision and optical instruments)、通信和半导体产业(communications and semiconductors)[3]。

按照中国科技部(2013)的定义,高技术产业是指国民经济行业中 R&D 投入强度(即 R&D 经费支出占主营业务收入的比重)相对较高的制造业行业,包括:医药制造(pharmaceuticals)、航空航天器及设备制造(aircraft and spacecraft)、电子及通信设备制造(electronic and telecommunication equipments)、计算机及办公设备制造(computers and office equipments)、医疗仪器设备及仪器仪表制造(medical equipments and meters)。信息化学品制造因为不具有统计信息,所以不在本文研究的范围内[4]。其中,科技部(2013)与 OECD(2007)的定义存在一一对应关系。

当今世界,知识和技术密集型(knowledge and technology intensive)产业从 20 世纪 70 年代末起步,到如今已经成为引领全球经济的主要的增长部门[5]。这也成为中国发展高技术产业赶超式发展的国际大背景。

本文旨在分析中国高技术产业发展的历程和道路。中国作为高技术产业的后来者,也是落伍者,如何利用后发优势、对外开放优势、自主创新优势、市场规模优势、国家政策促进优势等,快速缩小与美国的相对差距,进而成为唯一全面超越美国的发展中国家。

本文由 5 部分组成:第一部分,介绍邓小平关于发展我国高技术产业的战略构想,作为我国高技术创新和产业发展的历史起点;第二部分,详细讨论我国高技术产业发展历程,以美国作为最重要的赶超对象;第三部分,分析我国高技术产业与经济增长的生命周期及相互关系,反映了对美国的经济赶超与高技术产业赶超;第四部分,进一步分析了我国高技术产业的四大效应:经济增长效应、结构优化效应、贸易发展效应以及技术溢出效应;第五分部为全文总结,在回顾高技术产业发展历程的基础上,提出中长期未来展望。

1 邓小平战略构想与中国赶超美国

改革开放之后,中国领导人,特别是邓小平就意识到现代科技革命正在成为世界发展的一股潮流。1978年,他在全国科学大会开幕上讲话就指出,一系列新兴工业正在世界范围内蓬勃发展,如高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、激光工业等[6]。这成为邓小平决定对外开放的国际大背景,也成为中国几乎与发达国家同步发展高技术产业的重要政治动因。

进入 20 世纪 80 年代,美国、欧洲、日本几乎同时发动了高新技术革命。美国率先提出“星球大战计划”,欧洲跟随提出“尤里卡计划”,日本也制定了“十年科学技术振兴政策”。这引发了中国科技界的高度关注。1986 年 3 月,王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允 4 位科学家向国家提出要跟踪世界先进水平、发展中国高技术的建议。邓小平作出重要批示,国务院批准了《高技术研究发展计划(“863”计划)纲要》。该计划选择对中国未来经济和社会发展有重大影响的生物技术、信息技术等 7 个领域,确立了 15 个主题项目作为突破重点,以追踪世界先进水平。由此,中国高技术自主创新开始起步,跟踪追随世界高科技前沿。

1987 年党的“十三大”报告首次提出:“注意发展高技术新兴技术产业”[7]。1988 年,邓小平提出,中国必须在世界高科技领域占有一席之地。他预言,下一个世纪是高科技发展的世纪[8]。1991 年,邓小平明确提出“发展高科技,实现产业化”[9]。1992年,党的“十四大”报告提出,经济技术开发区和高新技术产业开发区的建设要合理布局,认真办好,积极开拓国际市场,发展外向型经济[10]。 由此,中国高技术产业开始起步,积极吸引和利用外国资本与技术,开拓国际市场。

可以认为,改革开放成为中国发展高技术产业的大背景,邓小平的战略决策、直接推动成为重要的发动因素,按照他当时的构想,中国不仅要追赶欧美日等先行者,还要在世界高技术领域占有一席之地。而实际上,中国目前已经成为世界最大的高技术产业的生产国和出口国。

2 中国高技术产业发展历程:先追赶后超越

我国高技术产业发展具有明显的产业发展生命周期特征。

(1)准备成长期,为第一个 15 年。从 20 世纪 80 年代中期开始至 90 年代末,采取了“两条腿走路”的方针。一方面鼓励国内科技界、产业界根据国家战略需求,支持自主创新高技术,建立高新技术开发区;另一方面,积极吸引外资,通过引进、消化、吸收国外技术,并以出口为导向,发展外向型的高技术产业。这一时期的高技术产业主要表现为规模小、产品质量不高,技术创新能力不足,核心技术不多等[11]。

(2)全面成长期,为第二个 15 年。中国充分利用国内与国际两个市场、发挥国有与非国有两种经济优势[12],通过产业化路径大大加快了高技术产业的发展,成为世界上唯一成功赶超美国的发展中国家。此过程大体经历了 3 个“五年计划或规划”,实现了 3 次跨越式的发展。

本文采用高技术产业增加值增长率、增加值占世界总量比重、高技术产品出口额占世界总量比重、高技术产业出口增加值占世界比重,以美国为追赶和超越对象,设计了赶超系数,即中国主要指标相对于美国的百分比,表征中国相对美国的高技术产业发展水平。由于涉及到中美两国比较,文章采用了美国国家科学基金会和世界银行数据库的数据,样本区间为 2000—2015 年。研究结果表明:

第一,2000 年以来,我国高技术产业呈双高速增长,即增加值高增长、就业高增长,迅速实现了高技术科技化到高技术产业化的重大转变。从“十五”到“十二五”期间,高技术产业增加值增长率明显高于非高技术产业增加值增长率,也高于工业增加值增长率,在 2001—2015 年期间分别相当于 2.46 倍和 2.25 倍,其中“十五”时期分别高达 3.59 倍和 3.18 倍(表 1)。2000 年,我国高技术产业增加值 1 818.5 亿元,到 2015 年增至 34 027.56 亿元,年均增长率 22.42%,远高于同期制造业增加值增长速度(10.50%);高技术从业人数从2000 年的 390 万人,增至 2013 年的 1 294 万人,新增就业 904 万人,年均增长率高达 8.9%,大大高于同期工业就业增长率。

第二,进入 21 世纪,中国从世界高技术大国成为世界高技术第一大国。2000 年,中国高技术产业增加值占世界比重为 3.16%,到 2015 年升至 29.08%,比 2000年提高了 25.92 个百分点,已经超过美国(表 2 和图 1)。

中国高技术产业发展的过程本质上是作为“后来者”与“落伍者”的快速发展,以及相对美国的追赶与超越的过程。按中国高技术产业增加值相对于美国赶超系数计算,可分为 4 个阶段:第一个阶段是 2000 年之前,中国相对于美国的赶超系数不足 10%,与美国之间有巨大的相对差距(至少在 10 倍以上);第二个阶段是 2000 年之后的“十五”时期,是中国高技术产业化高速起步阶段,中国高技术产业增加值年均增长率高达 34.7%,到 2005 年中国相对美国的赶超系数迅速提至 28.6%,大大缩小了与美国之间的相对差距(3.5 倍左右);第三个阶段是“十一五”时期,也是中国高技术产业继续加速追赶美国的阶段,高技术产业增加值年均增长率为 22.0%,到 2010 年中国相对美国的赶超系数提至 57.1%,仅用 10 年时间(2000—2010年)完成了一半以上的追赶;第四个阶段是“十二五”时期,更是中国高技术产业超越美国的阶段,尽管这一时期高技术产业增加值增长率降至 13.9%,但到 2015 年,中国相对美国的赶超系数突破了100%(表 2 和图 1),这表明仅用 5 年的时间(2010—2015 年)不仅完成了所剩的一半追赶过程,实现了历史性的突破:从追赶到超越。这表明,中国实现了对美国高技术产业的赶超,在作为世界工厂的同时,也成为真正意义上的世界高技术产品工厂。

表1 我国高技术产业增加值增长率(2001—2014年)(单位:%)

表2 中美高技术产业增加值占世界比重及赶超系数(2000—2015年)(单位:%)

图1 中美高技术产业增加值占世界比重(2000—2015年)

第三,中国高技术产品在世界市场上也迅速实现了对美国的赶超。按中国高技术产品出口额相对于美国赶超系数计算,可分为 4 个阶段:第一个阶段是 1992—2000年,中国相对于美国的赶超系数从 4.1% 提至 21.1%,与美国的相对差距从 24.4 倍缩小至不足 5 倍;第二个阶段是 2000 之后的“十五”时期,到 2005 年中国相对于美国的赶超系数迅速提至 113.2%,已经超过了美国;第三个阶段是“十一五”时期,到 2010 年中国相对于美国的赶超系数提至 278.2%;第四个阶段是“十二五”时期,到 2014 年,中国相对于美国的赶超系数突破了 358.8%(表 3和图 2)。这表明,中国不仅作为世界高技术产品工厂,而且也作为世界高技术产品出口市场的真正主导者。

表3 中美高技术产品出口额占世界比重及赶超系数(1992—2014年)(单位:%)

图2 中国、美国高技术产品出口额占世界比重(2000—2014年)

第四,中国高技术产业出口增加值也超过了美国。近年来,基于全球价值链的按照增加值的贸易核算方法逐渐取代以往官方贸易统计的核算[15]。这就克服了按出口总额计算的虚高现象,更能反映一国产业,特别是高技术产业,在全球价值链中的位置及其动态变化。按中国高技术产业出口增加值占世界总量比重分析,从 2000 年的 8.33% 升至 2014 年的 24.04%,提高了 15.71 个百分点,平均每年上升 1.12 个百分点,反映了中国在全球高技术产品价值链中呈上升趋势,与此相反,美国这一比重是持续下降的,从 2000 年的 17.76% 降至 2014 年的 12.36%,下降了 5.40 个百分点,平均每年下降 0.39 个百分点,这意味着美国在全球高技术产品价值链中是呈下降趋势。按中国相对于美国的追赶系数分析,从 2000 年的 46.90% 到 2010 年升至 194.12%,提高了 147.22 个百分点(表 4),反映了这一时期追赶乃至超越的情形,而后保持这一水平。

特别需要指出的是,这一研究结果与 2016 年 1 月亚洲开发银行发布的《2015 年亚洲经济一体化报告》的结论基本一致。该报告的研究结果表明,中国在亚洲高技术产品出口中所占比重从 2000 年的 9.4% 升至 2014 年的43.7% ,位居亚洲第一,提高了 34.4 个百分点,而日本从 25.5% 降至 7.7%,韩国从 10.7% 降至 9.4%,该报告的结论是“中国在亚洲的出口价值链正从低技术产品转向高技术产品”[16]。

表4 中美高技术产品出口增加值占世界比重及赶超系数(2000—2014年)(单位:%)

3 高技术产业与经济增长的生命周期

经济全球化根本改变了在封闭条件下的经济与产业发展生命周期。决定并影响生命周期的因素,不仅取决于国内市场的创新能力,更取决于国际市场创新能力。反映生命周期最重要的标志就是全球市场份额的升降,这里笔者仍然采用赶超系数,来分析这两个周期及相互关系。

中国经济本身就存在发展生命周期,为了便于国际比较,我们使用联合国与世界银行推荐的按照购买力平价(PPP)(而不是汇率)转换成以通用货币计算的数据[17],即以中国 GDP(PPP,2011 年国际美元)相对于美国的赶超系数来表征,可以划分为:初步成长期,1990—2000 年,赶超系数从 16.60% 提至 35.79%,提高了19.19 个百分点,平均每年提高 1.9 个百分点;快速追赶期,2000—2005 年,追赶系数提至50% 以上,提高了14.53 个百分点,平均每年提高 2.9 个百分点;加速追赶期,2005—2010 年,追赶系数提至 80% 以上,提高了 32.27 个百分点,平均每年提高 6.45 个百分点;进入超越期,到 2015 年赶超系数升至 108.79%(表 5),提高了 26.2 个百分点,平均每年提高 5.24 个百分点。

表5 中美 GDP(PPP,2011年国际美元)占世界比重及赶超系数(1990—2015年)(单位:%)

中国高技术产业本身也存在着发展生命周期,若以中国高技术产业增加值相对于美国赶超系数来表征,诚如前文所述,经历了 4 个阶段,实现了从追赶到超越的变动。

若将经济赶超与高技术产业赶超的曲线图结合在一起,就形成了经济发展与产业发展生命周期,形成了“两个赶超”(图 3)。1999 年,我国GDP(PPP)相对于美国的追赶系数为 34.36%,2015 年达到美国的108.79%,高技术产业增加值与美国之比也从 6.18% 迅速增至 100.49%。高技术产业的生命发展周期与经济发展周期存在显著的同周期关系。它们体现了整体赶超与局部赶超的关系,也可以使我们更好地认识两者之间的互动关系。

(1)反映它们之间的溢出带动关系。经济赶超有助于扶植和推动产业赶超,突出表现为在初期阶段,经济赶超系数高于产业赶超系数,经济赶超可以拉动产业赶超;同时产业赶超有助于促进和支撑经济赶超,当产业赶超系数与经济赶超系数之间差距缩小,产业赶超可以推动经济持续赶超。这种相互的促进作用,显著地提高了我国高技术产业的发展与经济增长的协同性。

(2)反映它们之间的互补带动关系。即包括产业间的互补关系,高技术产业的发展会带动上下游产业的发展,反映了技术间的互补效用,高技术本身及使用都会对其他产业的中高技术、中技术、低技术产生互补性。国民经济的发展也会产生对高技术产业创新、创造的新的需求、新的价值、新的市场。

图3 中国 GDP 与高技术产业增加值赶超系数(1999—2015年)

在国际市场,若将商品出口赶超与高技术产品出口赶超的曲线图结合在一起,就形成了贸易发展与产业发展生命周期(图 4),与国内市场上经济发展与产业发展生命周期的趋势具有一致性,即持续上升。

图4 国际市场贸易发展与产业发展生命周期的关系

(1)在国际市场上,无论是商品出口还是高技术产品出口,相对于美国而言,中国都极具国际竞争力,突出表现为高技术产品出口赶超系数与商品出口赶超系数分别在 2005 年和 2007 年相继超过美国,到 2014 年又分别进一步升至 358.91% 和 144.54%,显示了高技术产品更具竞争力。

(2)高技术产品在全球市场份额与国际竞争力不断提高,即一方面高技术产品出口强势支撑商品出口贸易增长,另一方面也会进一步支撑国内经济增长。

由此可知,无论是在国内市场还是在国际市场,无论是高技术产品增加值还是高技术产品出口额都显示了中国高技术产业的发展生命周期,正处在上升期,这也与中国经济(指 GDP)、制造业处在上升期相一致;与此相反,我们也发现:美国高技术产业已经过了高峰期(以占世界比重的最高点为标志),进入了下降期,与美国经济(指 GDP)、制造业处在下降期基本一致。这也解释了为什么中国作为高技术产业的落伍者、后来者,在过去 30 年“后来居上”,特别是过去15年“跨越发展”,不仅快速追赶美国,并超越美国。这充分反映了高技术产业的发展本身就是创新驱动发展,包括理念创新、制度创新、技术创新、市场创新、开放创新等,才有可能从无到有、从小到大、从大到强,本身就成为中国创新驱动发展的成功案例。

4 高技术产业的四大效应

高技术产业,是世界第三次工业革命的创新和产物,在许多方面,已大大不同于传统制造业,具有明显的外部性、外溢性、创新性。就中国而言,最具特色的就是具有超级规模的市场,这必将产生多重效应,如促进经济增长效应,优化经济结构效应,促进贸易发展效应,尤其是明显的技术溢出效应。

4.1 经济增长效应

(1)高技术产业具有明显的增长效应。在 2000—2014 年期间,高技术产业对经济增长直接贡献率达到了4.95%(表 6),不仅使高技术产业迅速成长为我国国民经济发展的先导产业,更成为一个新的、重要的经济增长引擎。

(2)高技术产业直接对制造业发展的增长效应,成为制造业的新的增长引擎。在 2000—2014 年期间,对制造业增长直接贡献率为 16.56%(表 6)。

高技术产业对于制造业与经济增长的贡献,显著高于其增加值占制造业与经济的比重,不仅提高了我国经济增长的数量,更加有利于提高我国经济增长的质量。

表6 高技术产业对于制造业与 GDP 增长的贡献率(2000—2014年)(单位:%)

4.2 结构优化效应

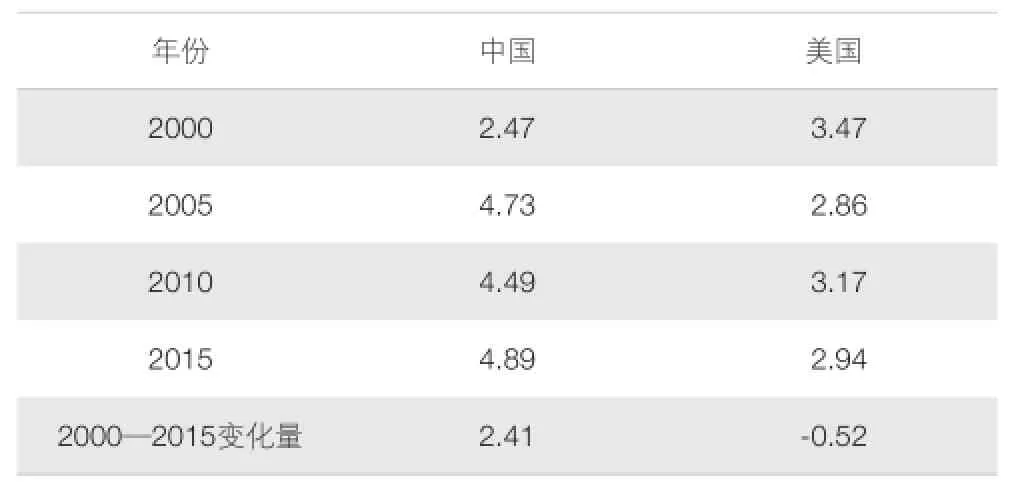

伴随着我国经济发展从要素驱动向创新驱动的转变,高技术产业的增长显著改善了经济结构。2000 年中国高技术产业增加值占 GDP 比重为 2.47%,超过了 2%,还只是国民经济的新兴产业;到 2005 年,占 GDP 比重达到了 4.73%(表 7),超过了 4% 的水平,成为了国民经济的支柱性产业;2015 年,我国高技术产业增加值占 GDP 比重达到了4.89%,接近 5%,已经成为重要的支柱性产业。

需要说明的是,目前国家所确立的战略性新兴产业的 7 大领域(节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车)就包含了高技术产业,其增加值占 GDP 比重由 2010 年的约 4% 提至2015 年的 8%[18],其中高技术产业作出了第一大贡献。

表7 中美高技术产业增加值占 GDP 比重(2000—2015年)(单位:%)

高技术产业发展,同时显著提高了我国制造业结构水平,推动了我国制造业从低端制造业向高技术制造业的转型。1999 年,中国和印度处于高技术产业发展的相同阶段,中国高技术产业占制造业增加值比重为 6.23%,远低于处于高技术产业最前沿的美国的 21.61%。随着我国高技术产业的发展,中国高技术产业占制造业比重在 2005 年达到 14.52%,在 2014 年达到了 15.33%(表 8),显著改善了我国制造业产业结构。但与美国的比重(24.71%)相比还存在较大的差距,说明我国制造业从传统型、中低技术型向先进型、高技术型转型的任务远未完成。

表8 中美高技术产业增加值占制造业增加值比重(1999—2014年)(单位:%)

4.3 贸易发展效应

我国高技术产业的发展,得益于高技术产业迅速地融入国际市场。高技术产业出口占工业制成品出口的比重,从 2000 年的 18.98% 增至 2014 年的 25.37%(表9),迅速提高了我国制成品出口的出口质量。同时,高技术产业对于制成品出口的贡献,2000—2014 年为26.08%(表 10),高于其对于制造业增长的贡献,表明高技术产品出口迅速带动了制成品的出口。

表9 中国高技术产品出口占制造业出口比重与出口比重(2000—2014年)(单位:%)

表10 中国高技术产业对制成品出口的贡献(2000—2014年)(单位:%)

4.4 技术溢出效应

以高技术产业为纽带,带动了一大批包括制造业与服务业在内的知识与密集型产业(Knowledgeand Technology Intensive,KTI)的迅速发展以及 ICT(information and communications technology)产业[19]的迅速发展。

就 KTI 产业而言,2000 年我国占世界比重为2.68%,远低于美国的 40.22%,中国相对于美国的赶超系数仅为 6.65%。2010 年,中国占世界比重迅速达到6.98%,其赶超系数达到 21.86%,“十五”“十一五”时期增长了15.21 个百分点。“十二五”时期,加速效应显现,到 2014 年,中国占世界比重达到10.28%,赶超系数增至 32.04%(表 11),增长了10.18 个百分点。

表11 中美高KTI产业增加值占世界比重及赶超系数(2000—2014年)(单位:%)

就 ICT 服务出口而言,我国也经历了从小到大,从无到有的过程。1982—2000 年,ICT 服务出口的赶超系数从 2.08% 增至 17.77%,18 年间提高了 15.69 个百分点。2000 年之后,随着高技术产业的跨越式增长,ICT 服务出口也迅速增长,赶超系数到 2014 年达到 48.64%,14 年提高了 30.87 个百分点(表 12)。

表 12 中美高 ICT 服务出口占世界比重及赶超系数(1982—2015年)(单位:%)

同时,我们也应该看到,当中国高技术产业的制造业超过美国,但是高技术产业的服务业还与美国有较大的差距,反映在 KTI 产业增加值,2014 年美国相当于中国的 3.2 倍,也反映在 ICT 服务出口,2015 年美国相当于中国的 2.06 倍。这正是中国今后高技术产业发展的基本方向,即大力发展高技术服务型产业,大力促进高技术服务出口贸易。

总之,正是由于我国高技术产业具有明显的外部性、外溢性以及中国巨大市场的规模效应,不仅在自身发展的同时,还产生了多重效应,不断促进经济增长、就业增长、贸易增长,不断优化生产结构(指 GDP 结构)、产业结构(指制造业结构和服务业结构)、贸易结构。不仅提高了经济增长数量,更优化了经济结构,进而提高了经济增长质量,逐渐成为我国国民经济发展的先导产业、重要的支柱产业与新的增长引擎。

5 回顾与展望

30 年前,中国科学家关于发展高技术的建议与世界同步,中国政治家邓小平高瞻远瞩提出了“在世界高技术领域占有一席之地”的战略设想,并预言了 21 世纪是高科技发展的世纪,中国政府及时制定了“863” 计划,在极低收入条件下发动了高技术创新革命,发动了高技术产业革命。

现在回过头来看,经过了第一个 15 年的准备成长阶段,我国高技术产业从无到有、从落伍者到追赶者;又经历了 21 世纪头 15 年的全面成长阶段,从小到大、从大到强,从追赶者到超越者、从追随者到领先者,成功实现了对于世界高技术产业前沿的美国的赶超,已经大大超过了“占有一席之地”的战略设想,展现了中国科技界与产业界极强的发展动力和生命力。

尽管我国高技术产业增加值、出口额、出口增加值均超过了美国,但是与美国等先进国家相比,数量大、质量低,模仿多、原创少,一般性创新多、颠覆性创新少,一般技术强、关键性技术弱;国内企业众多、世界级企业相对较少;国内商标众多、世界知名品牌少;产品批量大、资源效率低;高技术制造与出口能力强、高技术服务与出口大为滞后;总体实力强、劳动生产率相对低下等。因此,在基本实现高技术产业数量赶超美国之后,下一步重点是实现高技术产业由大变强,由多变优,由粗变精,由跟随变为引领,在质量创新等方面赶超美国。

展望未来 35 年,中国仍以美国为赶超目标。为此,建议国家有关部门组织科技界、产业界制定《中国高技术产业中长期设想》,通过“三步走”实现高技术产业质量创新强国战略目标:第一步,到 2025 年迈入世界高技术产业质量创新强国行列,与美国相对差距明显缩小;第二步,到 2035 年我国高技术产业质量创新达到美国水平;第三步,到新中国成立 100 年时,我国高技术产业综合实力,特别是质量创新实力居世界首位。

1 中华人民共和国国务院. 中国制造2025. 北京∶ 2011-05-08.

2 National Academy of Sciences. Technology, Trade, and the US Economy. Washington, D.C, 1978.

3 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, Annex 1, 2007.

4 国家统计局等. 中国高技术产业统计年鉴(2014). 2014∶461.

5 National Science Foundation. Science and Technology Indicators 2016. DC, 2016.

6 邓小平文选(第二卷). 北京∶ 人民出版社, 1994∶ 87.

7 赵紫阳. 沿着有中国特色的社会主义道路前进——在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告. 1987-10-25.

8 邓小平文选(第三卷). 北京∶ 人民出版社, 1993∶ 279.

9 卢佳. 邓小平和中国高科技发展. 湘潮, 2014, (12)∶ 8-12.

10 江泽民. 加快改革开放和现代化建设步伐, 夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利——在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告. 1992-10-12.

11 魏礼群. 走新型工业化道路. 十六大报告辅导读本. 北京∶ 人民出版社, 2002.

12 胡鞍钢, 任皓, 张新.“5T+0”模型下中国高技术产业赶超美国原因分析. 清华大学国情研究院工作论文, 2016.

13 陈诗一. 中国工业分行业数据估计∶ 1980—2008. 经济学(季刊), 2011, 10(3)∶735-775.

14 国务院新闻办公室. 工信部部长苗圩介绍工业稳增长调结构有关情况, 并答记者问. 2016-02-25.

15 王直, 魏尚进, 祝坤福. 总贸易核算法∶ 官方贸易统计与全球价值链的度量. 中国社会科学, 2015, (9)∶ 108-206.

16 Asian Development Bank. Asian Economic Integration Report 2015. 2015, 15.

17 联合国等. 国民账户核算体系2008. 北京∶ 中国统计出版社, 2012∶ 6.

18 全国人大财政经济委员会、国家发展和改革委员会. 2016—2020《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》解释材料. 北京∶ 中国计划出版社, 2016∶ 58.

19 National Science Foundation. Science and Technology Indicators 2016. DC, 2016.

胡鞍钢 清华大学公共管理学院教授、博士生导师,清华大学国情研究院院长。1953年出生,辽宁鞍山人,1988年获中科院工学博士学位。中共“十八大”代表,“十一五”“十二五”“十三五”规划专家委员会委员,农业部专家委员会委员,中国经济50人论坛成员。至今已出版各类著作80余本,近期著作有《中国新理念:五大发展》《中国:决胜百年目标》《“十三五”大战略》《超级中国》《民主决策——中国集体领导制》《中国特色新型智库——胡鞍钢的观点》《2020中国:全面建成小康社会》《2030中国:迈向共同富裕》《中国:创新绿色发展》等。曾获国家科技进步奖三等奖、国家杰出青年科学基金、中科院科技进步奖一等奖、复旦管理学杰出贡献奖等奖励。

E-mail∶ anganghu@mail.tsinghua.edu.cn

Hu Angang Born in 1953, he is one of the pioneers and leading authorities in the realm of Contemporary China Studies. He now serves as the Dean of the Institute of Contemporary China Studies of Tsinghua University and Professor of School of Public Policy and Management of Tsinghua University. He is also a member of the Advisory Committee for the Thirteenth and Twelfth Five-Year Plans under NDRC, a member of the Advisory Committee of the National Disaster Mitigation Committee, and a member of the Advisory Committee under Ministry of Agriculture. He was elected as the representative of the 18th CPC National Congress in 2012. Hu Angang spent his early year in the rural area as educated youth. He started his studying after the resume of College Entrance Examination in 1977. HU earned his Ph.D. degree in Chinese Academy of Science in 1988. He conducted his postdoctoral research at Yale University. He was a visiting scholar in Harvard University, Oxford University, Waseda University, and World Bank Institute. HU has published about 70 books. His latest works are the Grand Strategy of China’s 13th Five-Year Program (2015), Super China (2015), New Think Tank with Chinese Characteristics: HU Angang’s Views (2014), Collective Presidency in China (2013), China: Innovative Green Development (2012), and 2030 China: Towards Common Affluence (2011). HU is awarded the National Science Fund for Distinguished Youth Scholars, Fudan Premium Fund of Management, Third Award of the State Science and Technology Progress Awards, and the First Prize of Science and Technology Progress Awards of the Chinese Academy of Sciences. E-mail∶ anganghu@mail.tsinghua.edu.cn

任 皓 男,清华大学公共管理学院博士研究生,1991年出生。研究方向为中国经济发展与结构转型。E-mail∶ renh14@mails.tsinghua.edu.cn

Ren Hao Male, Born in 1991. Ph.D candidate in School of Public Policy and Management, Tsinghua University. His research focus on China’s economy development and structure transformation.E-mail∶ renh14@mails.tsinghua.edu.cn

How China’s High-technology Industry Catches-up with United States

Hu Angang1,2Ren Hao1,2

(1 School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2 Institute of Contemporary China Studies, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

In the 1980s, Deng Xiaoping’s strategic decision prompted Chinese government to formulate the “863 Plan” which launched China on its road of high-tech industry innovation and development. After 30 years of development, the added value of China high-tech industry reaching 4.9% of GDP made it become an important pillar industry of the national economy. With the characteristics of high growth rate of added value and employment, China’s high-tech industry is catching up and even surpassing the United States in terms of industry added value, exports volume, and export added value. This is mainly because the complementarities and mutual benefits between high-tech industry and economic development, reflected by the compatibility of their life-cycles. In addition, high-tech has great externalities, namely promoting highgrowth of economy and manufacturing industry, facilitating the economic structure transformation, increasing trade growth, accelerating trade structure upgrading, and creating technology spill-over effects. Thus, it has also become a leading industry and new growth engine for national economy. The future perspective of China’s high-tech industry will be an upgrading process in terms of quality and surpassing the United State to top the world.

high-technology industry, catching-up, life-cycle, multiple effects

*资助项目:中宣部全国哲学社科规划办高端智库建设项目(20155010298)

** 通讯作者

修改稿收到日期:2016年12月10日