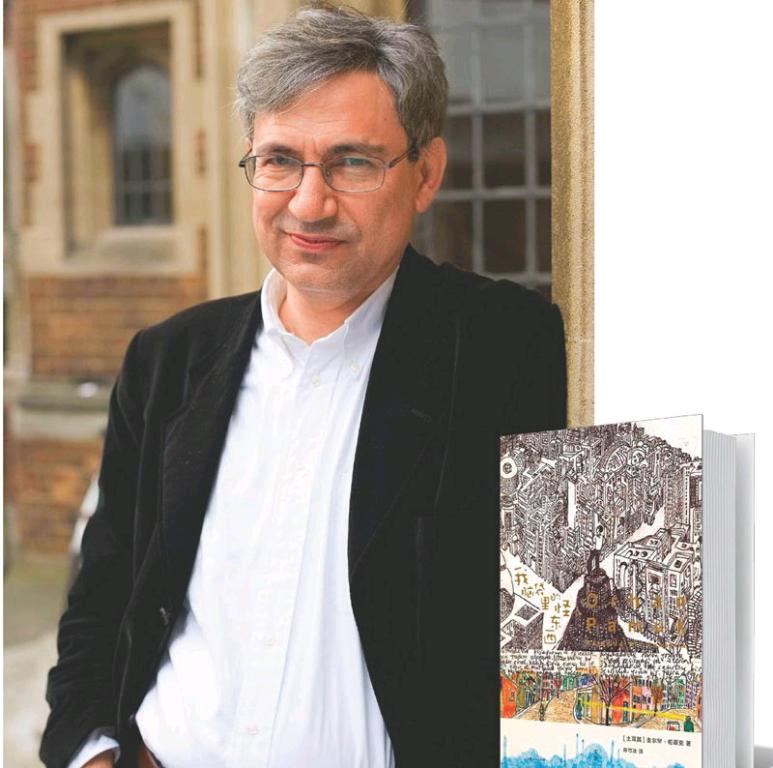

帕慕克和他“脑袋里的怪东西”

2016-03-26孙若茜

孙若茜

虽然在人们的印象中,华兹华斯是热爱自然的浪漫主义诗人代表,但帕慕克恰恰把他的话用在了城市:“身处城市熙熙攘攘的人群中,也可能感到孤独,但是让城市成为城市的东西,也恰恰是这种能够在人群中隐藏自己头脑里的怪念头的可能。”显然,书名不仅寓意人物的想象,也指那座主人公不停行走其间的城市——伊斯坦布尔。

是的,帕慕克又在写伊斯坦布尔了。和《我的名字叫红》里面16世纪的伊斯坦布尔不同,《我脑袋里的怪东西》把时间轴定在了这座城市的1968到2012年。作者也不再写和自己更贴近的中产阶级,而是去写一个街头小贩——麦夫鲁特·卡拉塔什,几乎从1970年开始,他就在伊斯坦布尔街上卖钵扎。通过他的眼睛,帕慕克在笔下展现了土耳其40年间的社会变迁,相比他过去比较个人化的视角,这一次作家对伊斯坦布尔的审视和记录应是更加全面、更加真实。

麦夫鲁特是典型的底层阶级,这也许会让你想起以往读过的狄更斯——那种书写小人物种种奇遇的故事。帕慕克曾不止一次地提到过自己对狄更斯的喜爱,喜爱他的语言和幽默,但这种喜爱有限且克制,他不喜欢狄更斯的煽情故事,“有的时候,他让角色喋喋不休,非黑即白,显得滑稽”。因此,在这本书里,虽然帕慕克的确特意设置了一些狄更斯式的人物,但它并不是一个煽情故事。“创造一个表面化的或煽情的催泪角色是中产阶级知识分子的错误。这儿这个小伙子和你我一样非常正常,还贫穷潦倒。我可能一直在悄悄地对自己说——别管他,你会发现他有意思。”有意思的平常人,这大概就是帕慕克花了6年时间试图在书中塑造一个全面发展的人格,所想要麦夫鲁特成为的样子。

你也可以说麦夫鲁特是一个陀思妥耶夫斯基式的主角,或托尔斯泰式的主角,或普鲁斯特那样的角色。当然,在陀思妥耶夫斯基的书里,你不会看到作家谈论食物,甚至根本看不到食物。而麦夫鲁特,却是以卖酸奶、冰激凌、鸡肉饭,最重要的是靠卖钵扎为生。帕慕克说,如果自己来将写作者区分成两种,那么,将不会分成煽情的和戏剧性的,有趣的和严肃的,而是:津津有味地谈论食物的作者,以及不提食物的作者,他自己当然是前者。

为什么说卖钵扎是最重要的呢?奥斯曼时期的土耳其人很喜欢这种轻发酵的含酒精饮料,因为它让喝点啤酒合法化了——这东西稍带酒精,人们却从不去想里面有酒精。因此,它是某种象征。在帕慕克小时候,穷人穿着农民一样的衣服,在街上叫着:“钵扎!”他就和祖母、家人一起,像他书里写的那样,在楼上的窗边喊着——“上来,上来!”

“就像我在书里说的,在我小时候,钵扎是一种很浪漫的饮料。我们喜欢它不是因为味道,更多是为了那种仪式。40年后,我为这本书做研究时,知道了钵扎小贩也明白大多数顾客都不是为了味道来买,而是为了那种仪式,为了接触到某种传统的、属于过去美好的奥斯曼时期的东西。”帕慕克自己解释说,“这部小说的核心有各种小讨论,关于身份、归属、延续、过去的事物、保存过去的道德义务、民族身份是否来自宗教。我对这些东西很着迷,在我的其他小说里也有探讨。我觉得用戏剧性的手法来写这种稍带酒精的饮料再合适不过了,我和读者用浪漫的视角一起探索过去的奥斯曼时期,与之形成反差的是快速、繁荣的经济和忙乱的都市生活中的个人主义。”

除了承担起太多象征意义的钵扎,帕慕克还用城市里那些随着时间的更迭而慢慢改变的,各种不起眼的生活细节,饮食习惯、谈话方式,甚至人们在街上行走的样子,构建出城市生活时空的主体,串联起伊斯坦布尔这座城市的现代性到来和改变。“一部小说,在我看来,给我一个理由,让我去把我想写的日常生活里的小事情搞确切、收集起来、再组合。小说和博物馆一样,都给我们一个理由,去保存城市的细节、色彩、味道、社会关系、仪式、广告、气味、混乱的多彩和随之而来的感受。”帕慕克说,“我不是说这些是伊斯坦布尔最重要的特质和细节,主人公麦夫鲁特带我们经历无数的细节,也许都会被忘记,但我觉得要把这些保存下来、写下来。”

然而,不管是经济还是文化,帕慕克自身的生活都远离麦夫鲁特以及组成其生活的各种细节。作为一名中产阶级,甚至是上层中产阶级,他虽然小时候就见过伊斯坦布尔的那些简陋房子组成的贫民区,但也只是远远地见过。换句话说,他并不在自己所书写的那种文化之中。因此,6年的时间,作家大部分将其用在和街头小贩交谈,和他们做朋友。“技巧是你先吃点什么,然后开始对话,如果对方愿意聊,你就告诉他你是谁。”他们告诉他一直以来自己是做什么的,怎么在街上做饭,怎么建自家的房子,怎么不被警察抓住,用什么小把戏骗人等等。

于是,帕慕克慢慢了解到五六十年代里,这些人是怎样在非法圈下的政府地皮上用自己的双手给自己盖房子,伊斯坦布尔是怎样发展的,它的人口是怎样从100万增长到1500万,这些人又是怎样从乡下贫穷的村庄迁来,他们和本地人的关系是怎样的,本地帮派或本地持枪组织怎样帮了他们,等等。

当帕慕克拥有越来越多的一手素材,他就越发希望将它们一个个地用第一人称的人物真实鲜活地展现出来。他在接受采访时说道:“我觉得只写一部像斯坦贝克或左拉那样的小说还不够。虽然我年纪越来越大,但在我心里,一个年轻的后现代主义者却在崛起。他在说,奥尔罕,你记下的声音,和你聊过的声音,你喜欢的声音,请你也展现出来吧。所以我决定做个小实验,这也许是个坏习惯。”

他所说的小实验是这本书中格外突出的叙述特点——除了在书中用老式的第三人称视角讲述麦夫鲁特的故事之外,作家在写作里混入了第一人称,让那些叙述的声音直接发出。这有点像在《我的名字叫红》中,作者让每个人从自己的角度开口讲述故事。不同的叙述者可能会发出一些相互矛盾的声音,从而创造出一个空间。“我庆幸我的后现代主义心还没有死。它在小说里行得通,也不混乱。你明白谁在说话,也明白这个人是在什么时候、因为什么而展开叙述的。”

即便书中的声音众多,对于书中最主要的角色麦夫鲁特,帕慕克从来不以“主角”来称呼。他说,“主角”这个词最早来自古典伦理,讲的都是伟大的勇士或历史上的传奇人物,而麦夫鲁特,虽然参与自己所在的社会,但并不创造历史,因此并不是传统意义上的“主角”。麦夫鲁特没有强烈的政治观点,也从不介入政治和道德,他有激进的自由主义左翼朋友,甚至有社会主义者朋友,他也有激进的、热衷政治的民族主义和伊斯兰主义朋友。但正因为没有政治观点,让他可以轻易地在这些圈子之间、在伊斯坦布尔的其他有意思的地方之间走自己的路。

虽然任何人的一生都难免和政治、历史交错——麦夫鲁特生活的背景之中,当然,很多只是在他的电视里,霍梅尼领导实现伊朗伊斯兰革命、全民公决通过《1982年宪法》、切尔诺贝利核电站爆炸、柏林墙倒塌、库尔德工人党和土耳其军队冲突、正义与发展党赢得议会选举、“阿拉伯之春”突尼斯革命……这些事件在上演,于是,书中构成一种类似史诗叙事般的气象。

一年又一年,在这样的背景下,我们跟随麦夫鲁特上高中、服兵役、结婚,追踪他在街角的步伐,在这个小人物的日常里,看到城市里那些繁荣、快速、忙乱是如何到来,看到老的建筑被拆,新的高楼平地起,看到他走完40年后,那些当年的新建筑又被拆毁,和麦夫鲁特一起感到丢失了身份认同,丢失了回忆。“麦夫鲁特现在恍然大悟了,40年来自己知其然却不知其所以然的事实:夜晚游走在城市的街道,让麦夫鲁特觉得畅游在自己脑海里。因此当他和墙壁、广告、影子,还有黑暗中无法看到的稀奇古怪的东西交谈时,就仿佛是和自己在交谈。”

帕慕克说:“这里的道德困境是,人们需要新的建筑、新的邻居、新的舒适感,而与此同时,想要保留下一些旧质感则显得格外困难。我在本书的最后其实也点到了这个问题,我认为那一刻我的想法和麦夫鲁特很接近。”在这一点上,我们和帕慕克一样,与麦夫鲁特很接近。