钟鸣:从传统中国画走来的创新者

2016-03-24雷祺发

雷祺发

Nowadays many painters are making unremitting endeavor to explore the possibilities for improvement of Chinese traditional painting. Besides, a good combination of tradition and innovation is in urgent need. Zhong Ming, a famous master, who has integrated Chinese traditional culture essence with his own innovations, greatly promotes the development of Chinese tradition painting in modern times.

传统中国画走到今天,仍在不断寻求突破,但总体来看,比起当代水墨的实验性与前卫性,它始终是戴着脚链跳舞。传统的包袱,对绝大部分中国画画家来说,过于沉重,以至于认为往后看比向前看更重要。由此,不得不让众多走传统型的中国画画家秉持前辈李可染倡导“以最大的功力打进去,以最大的勇气走出来”的格言为艺术探索经验。这种保守式的突破路径,对于当代中国画家寻求自我面貌的过程与结果来说,既艰辛也难有百分之百的把握。其实,深入传统与追求创新并不矛盾,关键在于我们如何把握传统与创新二者之间的关系。没有传统,谈创新犹如无源之本;谈传统,没有创新,将走向食古不化的境地,这无疑是艺术家的自我消亡。

从当下中国画发展现状来看,传统中国画亟待突破和创新,它与当代水墨画图式语言的流行形成一种特殊的现象,即传统中国画与当代水墨画是一种“貌离神也离”的关系。传统中国画关注的是个人内心情感的起伏变化,“墨戏”的成分相当大,没能自觉地触及“当下”社会学问题。也就是说,它没有问题意识和批判意识。这其中的原因,我以为无非有二:一是传统笔墨的规范森严;二是时代语境的不同。反观当代水墨画,诸如“实验水墨”、“观念水墨”、“新水墨”等等不同名目的派别,则敢于突破陈规,不惧怕“伤害”传统,表达当代人的精神诉求,技法可以是传统的,但图式必须是新的。艺术家在符合观念表达的需要之下,做出各式各样的探索之作。

由此,我们来分析作为当代中国画家钟鸣的艺术创作,就不得不涉及上述所涉及的问题,即艺术家与作品、艺术家与社会、艺术家与时代的关系。在“笔墨当随时代”的今天,分析“钟鸣皴”的诞生是否有意义、有着怎样的意义,也就显得尤为重要。

“皴法”作为中国画技法的背后,不单单是一种技法,而应当注意它在中国绘画美学上的意义和在审美变迁过程中的地位。按照传统中国画图式语言的发展来看,“钟鸣皴”既不完全承续宋元皴法发展下来的山水画系统,也与当代水墨的实验性探索拉开距离。据艺术家口述:2008年,我(钟鸣)在创作一幅山水小品过程中,由连续笔触之间的飞白产生出来的效果得到灵感。我们发现,“钟鸣皴”的构成,是在飞白笔触连续平接与重叠产生出来的空隙基础之上,施不同程度浓淡的点线,再根据画面的需要,合理控制画面的空白与背景以及画中人物的关系。说及皴法,我们可以知道从隋唐之前的“空钩无皴”到五代时期的“皴染俱备”,皴法的变迁,始终维系着传统山水画的变化。故而,近现代山水画家贺天健为此曾说道:“皴法可以当作山水画艺术中的一种生命看。”

之所以说钟鸣的“钟鸣皴”不完全承续宋元皴法发展系统,原因在于,“钟鸣皴”的诞生不具备“皴法与地质”的关系。古代皴法的诞生,多与地域性的地质地貌相关。我们无论从荆浩的“斧披皴”、董源的“披麻皴”、范宽的“雨点皴”、郭熙的“卷云皴”,还是从马远和夏圭的“大斧披皴”、王蒙的“解索皴”、倪瓒的“折带皴”都可以得到例证。这些皴法的出现多与“师法造化”有关。反观钟鸣的“钟鸣皴”,不再以地域性来束缚笔墨的发挥,偶然间的灵感,也以他长期对艺术艰辛探索有关。早年,钟鸣以工笔人物探索为主,少数民族题材的作品曾多次得到美术界的认可。之后,钟鸣曾有过一段探索现代水墨人物画时期,流行画面背后,却是艺术家对自我风格面貌的寻求与突破。及至2008年左右,即“钟鸣皴”初创时期,无论是画面古典人物的选择,还是笔下山水树石的安排,都已看出“钟鸣皴”的特点。随着时间的推移,“钟鸣皴”的特征越来越突出,现已形成画家独特的个人符号,以至于在画展中,观众不需看作品标签即可知道作者是谁。

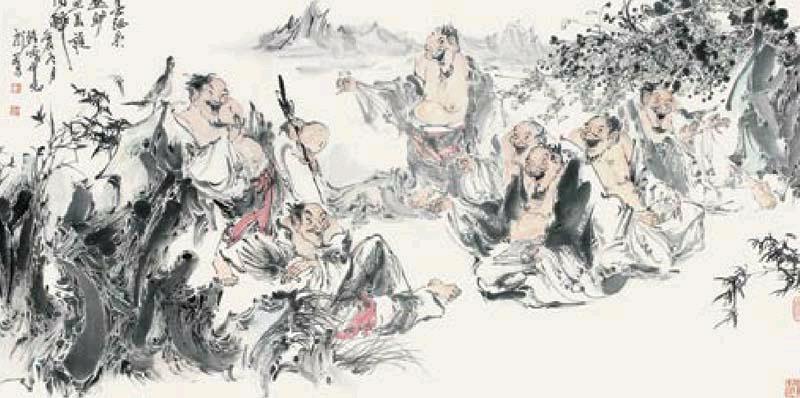

另外我们还发现,“钟鸣皴”除了运用于山水画创作之外,也在人物画、花鸟画等题材上巧妙实施,特别是在创作人物画作品上,“钟鸣皴”得到淋淋尽致的发挥,进一步印证它的生命力,进而突破和拓展皴法的美学内涵和文化意蕴。从钟鸣近年来创作的作品面貌来看,“钟鸣皴”并没有局限在古装高士人物系列作品,反而在现代人物题材上也得到很好的发挥。譬如,在面对国家和省重大历史题材创作之时,他大胆以“钟鸣皴”来处理《辛亥百年祭·走向共和》这幅人物众多、神貌气质不一的巨制作品,结果是成功的。

说到以名字命名的皴法,我们很自然的会想到现代山水画家傅抱石的“抱石皴”。对比之,“钟鸣皴”的笔法形态较之“抱石皴”的拓延性更大。无论从“钟鸣皴”具体描绘物象的形态,还是从“钟鸣皴”独立的笔墨欣赏,无不体现它的拓延度。易言之,当我们远看“钟鸣皴”,画面呈现的是具体的物象形态,而放大近看时,它的局部犹如一幅抽象水墨作品。当然,“抱石皴”与“钟鸣皴”在笔法探索方向上并不一致,“抱石皴”以散笔著称,古人对之唯恐避之不及,傅抱石却反其道而行之,破古入新,扩宽现代山水画的表现空间与审美意义。但傅抱石只是把它停留在山水画表现上,并没有延伸到人物画、花鸟画等题材中。故而,“钟鸣皴”的意义不仅在于一种新技法的诞生,更在于其包容性与延伸度。

我们从钟鸣对“钟鸣皴”探索过程来看,可谓艰辛。因为在“钟鸣皴”诞生之前,画家已经在藏区人物画题材上投入多年的艺术探索,正当美术界期待他在这一领域有更大的突破时,他的创作想法已发生转变。这种转变对画家来说是一种挑战。钟鸣之所以在“钟鸣皴”过程中走得异常坚定,跟他之前走过一段当代水墨人物画创作有关。最终他发现,流行的当代水墨人物画与自我秉性不相吻合,即使可以从中取得突破,也多半是“违心”为之的结果。这对于崇尚独立艺术精神和秉持“入古出新”理念的钟鸣来说,是一种“伤害”。

当下传统中国画的发展,很多的国画家虽然在技法探索上层出不穷,给中国画技法史予以很多的补益,但在创作心态上反而不如当代艺术家,对当下社会问题不敏感不感冒,沉醉于笔墨游戏之间而不知归路。这也是目前传统中国画在当下发展的核心问题。我想,作为有志于当代中国画创新的钟鸣来说,可谓任重道远。其实,很多中国画家同样也认识到这一瓶颈,但真正敢于面对的画家并不多。在我看来,画家钟鸣是属于敢于面对此问题,并且敢于做出回答的当代中国画画家之一。

Dr. Zhong Ming is a supervisor for postgraduates and associate professor in Hubei Institute of Fine Arts, member both of China Artists Association and China Hue Art Society, vice president of Hubei Committee of Chinese Painting and Calligraphy Going Global, and specially-invited artist of Hubei Academy of Fine Arts etc. He has devoted himself to the research and creation of modern figure paintings for many years, making great achievements. He has participated in various exhibitions at home and abroad and won grand prizes. Many of his artworks have been collected by famous museums and organizations.

钟鸣,湖北美术学院副教授、硕士研究生导师、博士,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员。中国书画世界行湖北委员会副主席,法国书画家总会湖北分会第一副主席,湖北省工笔画学会秘书长,湖北省美术院特聘艺术家,多所大学客座教授。

长期潜心致力于现代水墨人物画和现代工笔人物画的探索、研究与创作,兼作山水和花鸟。创立了个性化的笔墨程式“钟鸣皴”,所创皴法极具影响。

作品多次入选全国、省、市美展并获奖。其中代表作《笑脸》获“精致立场·全国第二届现代工笔画大展” 优秀奖(最高奖),《风》获“当代中国水墨新人奖”佳作奖(银奖),《虔诚》获“‘奇迪杯全国第五届工笔画大展”优秀奖,《匆匆》获“新世纪全国中国画·书法精品大展” 优秀奖,《佛光》获“首届中国岩彩画展”优秀奖,《边边场》获“94‘新铸联杯中国画·油画精品展”优秀奖,《虔诚》之二获“多伦多国际艺术双年展”银奖等。

多次承担国家和省级重大历史题材的创作,所作巨幅中国画作品《辛亥百年祭·走向共和》和水墨《大欢喜》系列影响广泛。艺术成就多次入编中国美术史典籍。作品发表于《美术》等各大专业报刊,载入《中国工笔画1900-1997》(当代卷)等美术大典。出版有《中国美术家大系·钟鸣卷》、《钟鸣速写人物》等10余部艺术专著。

作品广泛被国内外艺术机构及藏家收藏。多次随中国美术名家世界采风团出访欧洲、印度、俄罗斯和阿联酋等国。